亨利·迪蒂耶音高體系構建及“調式音階”觀念研究—從《音色、空間、運動—星夜》手稿談起

文◎王 穎

法國作曲家亨利·迪蒂耶,出生于20世紀初,在求學過程中經歷了第二次世界大戰,但并未像飽受殘酷戰爭影響的諸多作曲家一樣,以激進的方式表達自我,從未涉及任何先鋒派音樂——(整體)序列主義、電子音樂、偶然音樂等,卻在音樂創作的道路上繼承了德彪西與拉威爾的傳統,同時又在音樂觀念、創作技術與音響特征上體現出更進一步的發展。從作品數量上講,他并不是一位高產的作曲家,卻力圖在有限作品中追求盡善盡美,無論是從音響上還是譜面上,其中展現的細膩構思和精巧布局都令人感嘆不已。1938年,年僅22歲的他便以康塔塔作品《國王的戒指》摘得羅馬大獎①羅馬大獎(Prix de Rome)是法國政府為獎勵繪畫、雕塑、版畫、建筑與音樂等藝術領域的優秀人才而設立的,大獎的獲得者可以到羅馬的梅迪奇莊園進修三年。它最初是在1663年法國路易十四統治時期為畫家和雕刻家而建立的。這個獎項在法國乃至歐洲范圍內都是具有影響力的,許多作曲家均曾多次嘗試,如肖松和拉威爾都申請過該獎項,但并未成功。第一名,顯露出音樂創作上的才華。可實際上,他的成就與榮譽卻與其每一部高質量作品息息相關,多次獲獎中的五個獎項是為“全部作品”而頒發的。②五個獎項包括:法國國家音樂大獎(Grand Prix Naitonal de Musique-for His Entire Oeuvre,1967);日 本皇室世界文化獎(Praemium Imperiale,1994);素有“音樂諾貝爾”之稱的西門子音樂大獎(Ernst von Siemens Musik Prize,2005);戛納古典MIDEM獎以及卡迪夫大學榮譽獎金(Cardiff University Honorary Fellowship,2008)。

早期,迪蒂耶并沒有受到太多學者關注,第一本有關其研究的著作③Mari Pierrete,Henri Dutilleux. Zurfluh Press,Paris,1997.完成于1973年(此時迪蒂耶已近60歲),比其成熟作品《第一交響曲》(1951)發表時間晚了整整22年。到了90年代,有關迪蒂耶的研究著作文獻大幅增多,質量與之前相比也有所提高,如克勞德·克萊曼與迪蒂耶訪談錄《亨利·迪蒂耶的音樂—神秘與回憶》④Glaude Glaymann,Henri Dutilleux: Henri Dutilleux’music-Mystery and Memory,1997. Translated by Roger Nichols,Ashgate,England,2003.(1997)和同年出版的卡洛琳·波特的《亨利·迪蒂耶——他的生活和作品》⑤Caroline Potter, Henri Dutilleux-his life and works,Scolar Press,1997.。前者以采訪對話的角度,與作曲家本人討論了許多有關其音樂創作上的想法,為后續研究提供大量可供參考的依據;后者從音樂學的角度出發,結合作曲家生活與文化背景,對其創作受到的影響和音樂風格進行探索與研究。21世紀之后,開始出現大量的有關迪蒂耶音樂研究的文論,其中令人印象深刻的有杰里米·薩羅的論著《迪蒂耶……音樂之夢》。⑥Jeremy Thrulow, Dutilleux...la musique des songes,Millénaire Ⅲ Editions,2006.2010年《在云和水晶之間的亨利·迪蒂耶》⑦Henri Dutilleux,Entre le cristal et la nu é e,sous la derection de Nicolas Darbon, Cdmc-Paris-Janvier,2010.是目前為止最新的有關于迪蒂耶研究的論文合集。2011年8月,期刊《當代音樂回顧》⑧Contemporary Music Review,Cambridge Press.發起了迪蒂耶的專題研究,涌現了一批質量極高的論文。總而言之,越來越多的學者被其獨特的音樂語言與精益求精的創作所吸引。就像卡洛琳·波特⑨卡羅琳·波特(Caroline Potter),德彪西之后法國音樂的研究專家,任教于英國金士頓大學藝術與社會科學學院。在卡迪夫音樂節(Cardiff Festival)上所說:

我并不認為他的音樂被忽略了,他并沒有像梅西安那么多產。迪蒂耶只有少量的作品,但是它們所有都是高質量的。⑩Caroline Potter, French Hero: Henri Dutillexu,Classical Muisc,London,2008,02-05,p.33.

迪蒂耶的創作時間橫跨近七十年,卻以“低效率”著稱——平均八至十年左右才會有一部大型作品問世,這與其精致細膩的創作布局不可分割。在音樂作品中,我們能夠發現他沿著法國印象主義傳統繼續前行,同時又能清晰地感受作曲家自身與眾不同的風格,其獨特的音樂語言讓聽者能夠馬上想到法國音樂,同時這也是迪蒂耶,而不是其他人。對于這樣一位復雜、精致卻又在一定程度上折射出法國音樂文化、代表著法國印象主義音樂進一步發展的作曲家,我們應該采用何種有效的分析方法來認知他的創作呢?

目前來講,與迪蒂耶相關的研究已經涉及多個方面,由早期概述生平類的介紹轉為更加深入的觀念、技術特征研究,從作曲家所處創作環境?Julian Anderson, Timbre,Process and accords fixes:Dutilleux and his Younger French Contemporaries,Contemporary Music Review,pp.447-461.、國外因素影響?Caroline Rae, Beyongd Boundaries: Dutilleux’s Foreign Leavening,Contemporary Music Review,29:5,pp.431-445.、單獨作品、結構特征等不同方面進行分析,而涉及到具體音高組織邏輯的僅有兩篇,分別是卡洛琳·波特的《結束——是嗎?迪蒂耶的修訂》?Caroline Potter, “The End?-Or is it? Dutilleux’s Revisions,”Contemporary Music Review,pp.515-527.和肯尼斯·海斯克斯的《夜晚的支柱:迪蒂耶“如是之夜”中的機制演變》?Kenneth Hesketh,“The Backbone of Night:Mechanisms of Evolution in Henri Dutilleux’s Ainsi la nuit,”Contemporary Music Review,pp.463-483.。這兩篇已有的研究將重點放在和弦特征,從音樂發展的角度,探尋相同或相近結構和弦的恒定使用與變形,特別是海斯克斯的研究,采用美國理論家福特“音級集合”的方式來解釋作品弦樂四重奏《如是之夜》核心材料的運用情況。

綜合上述國外研究成果,再參照國內相關碩博士論文與文獻,?此類論文有:中央音樂學院王丹紅博士論文《亨利·迪蒂耶管弦樂作品〈蛻變〉創作技術研究》(2010)、鄔娟碩士論文《遞進成長中的變化與重復》(2010),首都師范大學趙娜碩士論文《迪蒂耶〈遙遠的世界〉音高核心材料探究》(2009),等。可以看到,目前有關迪蒂耶的音高體系分析主要集中于兩大類:(1)音級集合和序列,將音高特征用“音級集合分類”或“序列分類”的方式總結歸納。(2)音程式分析法,探討、展現迪蒂耶作品中二度、三度、四度……不同音程的貫穿發展。實際上,這兩類分析手法都在一定程度上呈現了迪蒂耶音樂創作中音高組織規律與特征。但是,作曲家在創作之前如何構想?作曲家又是如何透過基礎材料實現獨特的貫穿發展手法與觀念?這些都是筆者不斷自問的問題。?筆者發現音程或音級集合是可行的分析方法,但終有部分片段的邏輯性欠佳,因此一直嘗試用不同的分析手法、從不同的角度來分析迪蒂耶的音高組織手段。通過對保羅·薩赫基金會的迪蒂耶手稿研究,筆者發現他在創作中的音高組織規律以(人工)“調式音階”為核心,這個發現是此前國內外研究中并未提及過的。這樣看來,迪蒂耶對調式音階的喜愛與法國前輩作曲家們有著不可分割的聯系和淵源。既然諸多學者認為他是法國印象主義音樂傳統的發揚者,那么除了他對音色的敏感度外,一直受法國作曲家前輩喜愛的各類音階形式是否也是迪蒂耶作品中音高組織的首要因素?

基于上述問題,并結合大量分析,筆者嘗試從“調式音階”角度論述迪蒂耶的音高體系構建方式。實際上,這類想法始于筆者從事博士論文研究期間——在分析其小提琴與管弦樂隊作品《同一個和弦》(2002)的過程中發現,作曲家所謂的“同一個和弦”為六音和弦,但實際上是以“小二度+小三度”為固定模式的循環式六音音階。隨后該“和弦”不斷發展,以各種形態展現,且由六音音階衍生出更多的分支音階,形成了以根莖狀的發散性音高材料發展。但有關迪蒂耶在創作中按照一定的規律運用各類(人工)音階,卻是在筆者2012年于保羅·薩赫基金會圖書館研究迪蒂耶手稿時候確定的。在管弦樂作品《音色、空間、運動—星夜》的草稿中,可以看到他對基礎材料的三次不同設計,而這其中透露出來的是對兩類人工音階形式與組合方式的調整。特別是在大量的作品分析中,都能夠發現同一類或者近似幾類調式音階作為核心材料的運用,更加說明了“音階思維”在迪蒂耶作品內音高組織邏輯中的重要性,而這類思維正是對此前法國前輩傳統文化的繼承與延續,更具有十分重要的研究價值。在這種情況下,研究角度、研究方式的轉變,有利于探尋作曲家乃至其音樂創作被人忽略的一面,也可能會在一定程度上彌補對法國音樂不同側面的認知。因此,本文的基本點圍繞著迪蒂耶“音高體系”展開,由《音色、空間、運動—星夜》的手稿音高設計出發,通過具體的音高分析,詳盡地探討其音樂中音高構建方式中的“音階思維”及多類發展手法,為迪蒂耶的后續相關研究提供參考。

一、分析手法簡述

在各類現代音樂分析手法中,音級集合分析、序列音樂分析以及申克分析三類得到了當代音樂理論研究者的普遍運用,三者作為“解構”音樂的手段,快速有效地將音高材料邏輯特征清晰地呈現出來。但正是因為這些分析法的絕對核心優勢,也有可能導致我們忽略了其他有效的分析途徑。筆者認為,有效分析方法的選擇與音樂本身密切相關。也就是說,分析方法應該尊重、遵循音樂實際情況,亦不能生搬硬套,即便我們已經通過音級集合找到了音高關系的共性和衍生,卻容易缺失對音樂創作本源的一些思考。在這些主導分析體系之外,還有許多他類分析手法值得我們學習和借鑒,透過在音樂作品上的實踐,不斷論證該方法的有效性,其中之一便是基于20世紀之后當代音樂作品的(人工)調式音階的研究。

其實自有音樂以來,調式音階始終是音樂組成部分之一,也是我們最習以為常的方面,但將(人工)“調式音階”以數字代表內部音程結構的形式分類,并運用在分析教學實踐中,卻是以匈牙利作曲家佐爾坦·卡東尼?佐爾坦·卡東尼(Zolt án Gá rdonyis,1906-1986),匈牙利作曲家,音樂學家,早期在柏林跟隨作曲家保羅·欣德米特和音樂學家阿諾德·謝林學習,和其兒子索爾特·卡東尼?索爾特·卡東尼(Zsolt Gá rdonyis,1946- ),管風琴家,現任烏茲堡音樂學院教授。的論證最具代表性,并在索爾特的論著《和聲》?Zsolt Gá rdonyi,Harmonik,Nordhoff,1990。此外,還有一些相關近似體系,如卡東尼父子之后的匈牙利理論家阿爾伯特·西蒙(Albert Simon)、德國理論家貝爾納德·哈斯(Bernald Haas)等人的“音高領域理論”,美國的理論家理查德·貝斯(Richard Bass)和喬治·珀爾(George Perle)等人涉及到了對人工音階的論述。另外還可參見,姚恒璐的論文《三種音高思維的創作理念與實踐——傳統與現代作曲技法的共融》以及郭新的《自然音階與三度疊置思維衍展的八聲音階相互作用》和《半音進行掩蓋下的八聲音階和聲語匯》。由于筆者研究范圍有限,在此提出,僅供參考。中進一步完善。他們的理論立足于音階內部的音程特定距離結構,將人工音階納入研究范圍,并運用在和聲教學和分析之中,總結歸納兩大類音樂類型,即相同音程或兩個交替音程構成的音階。另一個值得注意的是梅西安,他擁有著自身完善的一套調式音階理論,并將其運用在作品的具體創作之中。此外,俄羅斯音樂學院的庫茲涅佐夫也曾從調式音階角度解釋斯克里亞賓特定時期內的音高創作技法。

實際上,筆者認為分析手法的選擇取決于具體的作曲家和作品。利用調式音階(人工音階)進行創作在法國或其他國家是一個十分普遍的現象。迪蒂耶在法國音樂文化的影響下,其創作中的調式音階使用特征十分突出、鮮明,但筆者注意到以往有關迪蒂耶的音高研究多采用音級集合或音程的手段,故而在本論文中提出其音樂中的音階運用特征,擬從以往的分析手法中跳出來,為進一步認識、了解迪蒂耶作品提供新角度。

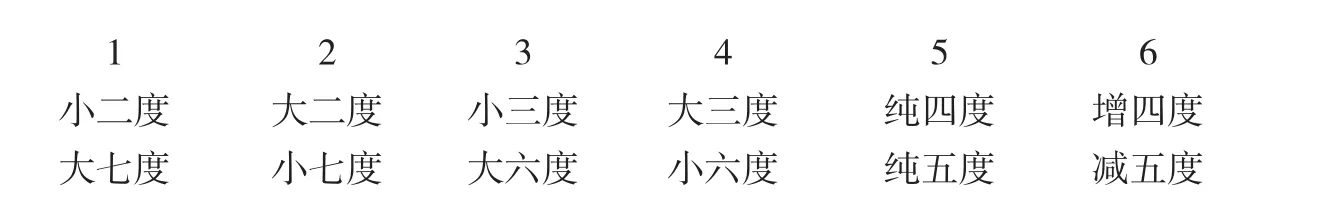

為了簡潔地突出迪蒂耶的音階類型,本文借鑒卡東尼的標記法,用數字(半音含量)表示音階內部的音程關系,用以研究其作品中的音高材料發展及音階使用等特征。

圖示1 (數字與音程? 需要說明的是,為了更加清晰地論述音高關系,筆者采用等音程方式,即去除增減音程(增四減五度除外),統一采用大、小、純音程論述,如增二度等音程為小三度……對照圖)

譜例1 大調式和小調式音階的數字標記

二、從草稿設計還原迪蒂耶創作中的音高組織手法與思路

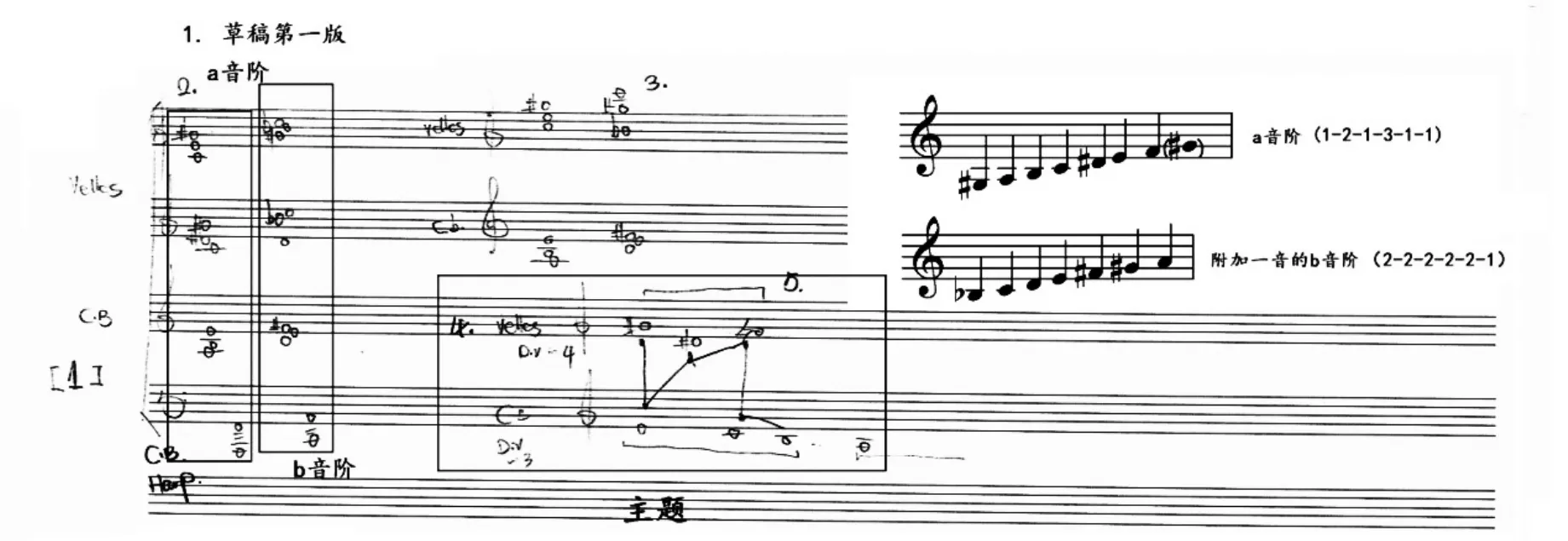

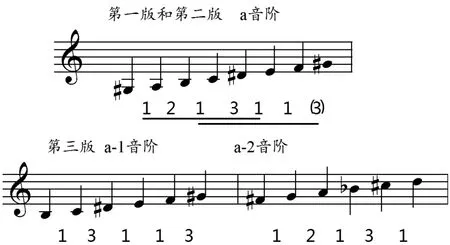

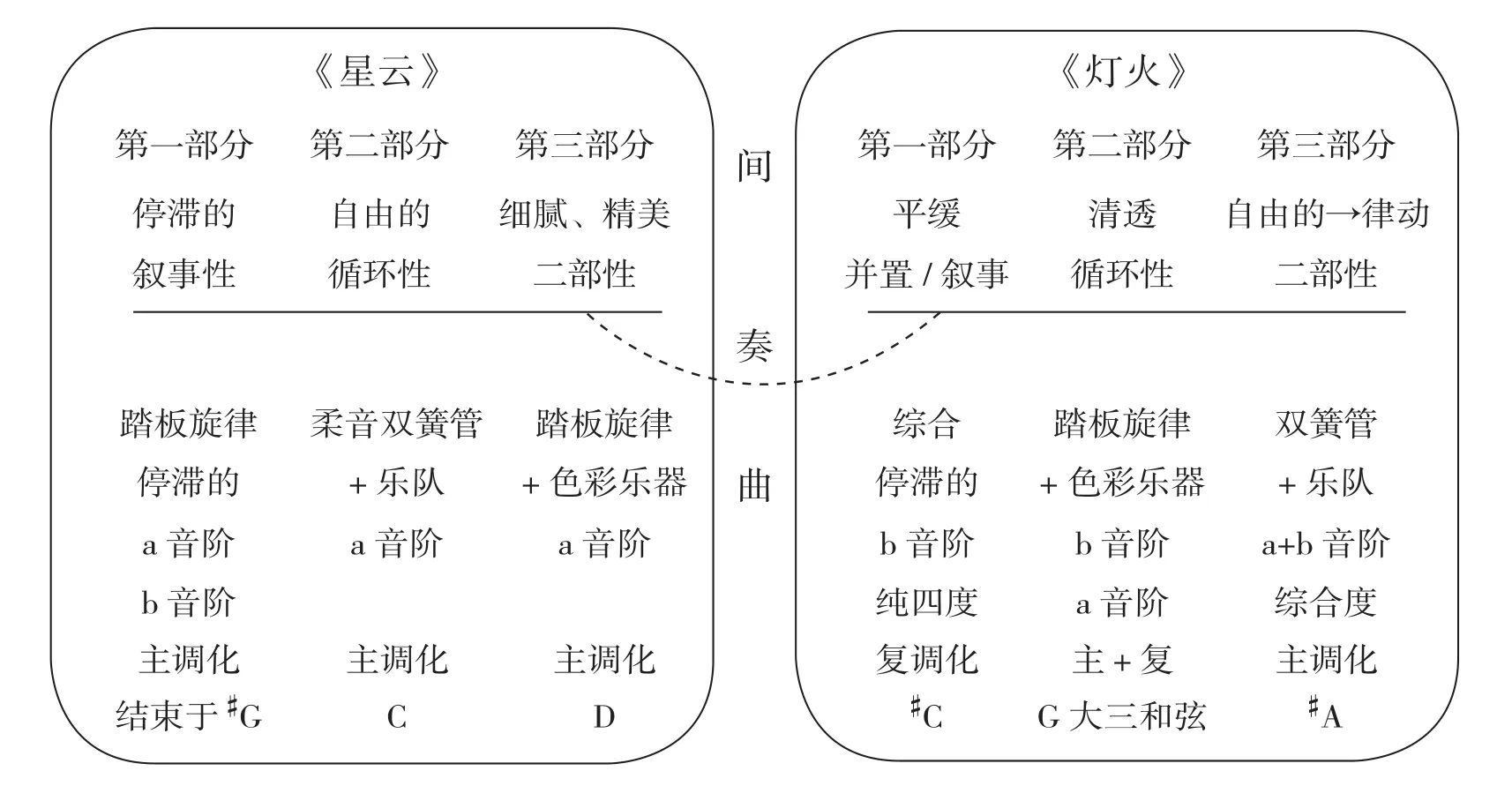

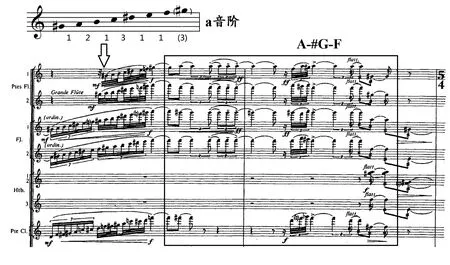

保羅·薩赫基金會圖書館保存著近二十冊迪蒂耶手稿,多數都十分干凈美觀,僅有一部作品(《音色、空間、運用——星夜》,簡稱《音色》)的草稿在作品開端標記了幾組音高設計。迪蒂耶曾在草稿上先后對材料音高、排列方式進行三次不同的設計,由此筆者認為其使用的音階類型并不是隨意選擇的,而是根據音高內容、實際音響效果,對材料進行了一番精心安排,同時也說明了音階思維在迪蒂耶音高創作上的突出地位。在第一版開端,迪蒂耶設計了兩個和弦(參見譜例2),第一個和弦(#G-A-B-C-#D-E-F)為1-2-1-3-1-1結構的人工音階,筆者稱其為a音階;第二個和弦包含bB-C-D-E-#F-#G-A七個音,為附加A音的全音階(2-2-2-2-2-1)。而第一版右下方標記4的地方,迪蒂耶設計了大提琴聲部旋律#G-E-#D-F-C-B,最終成為樂曲開端主題。在第二版中,迪蒂耶調整了和弦的排列方式,突出各聲部中和弦低聲部的大小二度結構。此外,他還加入了節奏、音型等因素,使得各個聲部交錯演奏兩個材料。

譜例2 《音色》草稿手抄稿? 出于對稿件的保護,保羅·薩赫基金會不允許對原稿件的復印。該版為筆者參照草稿后的手抄版,未經保羅·薩赫基金會允許請勿復印或使用。第一版、第二版和第三版

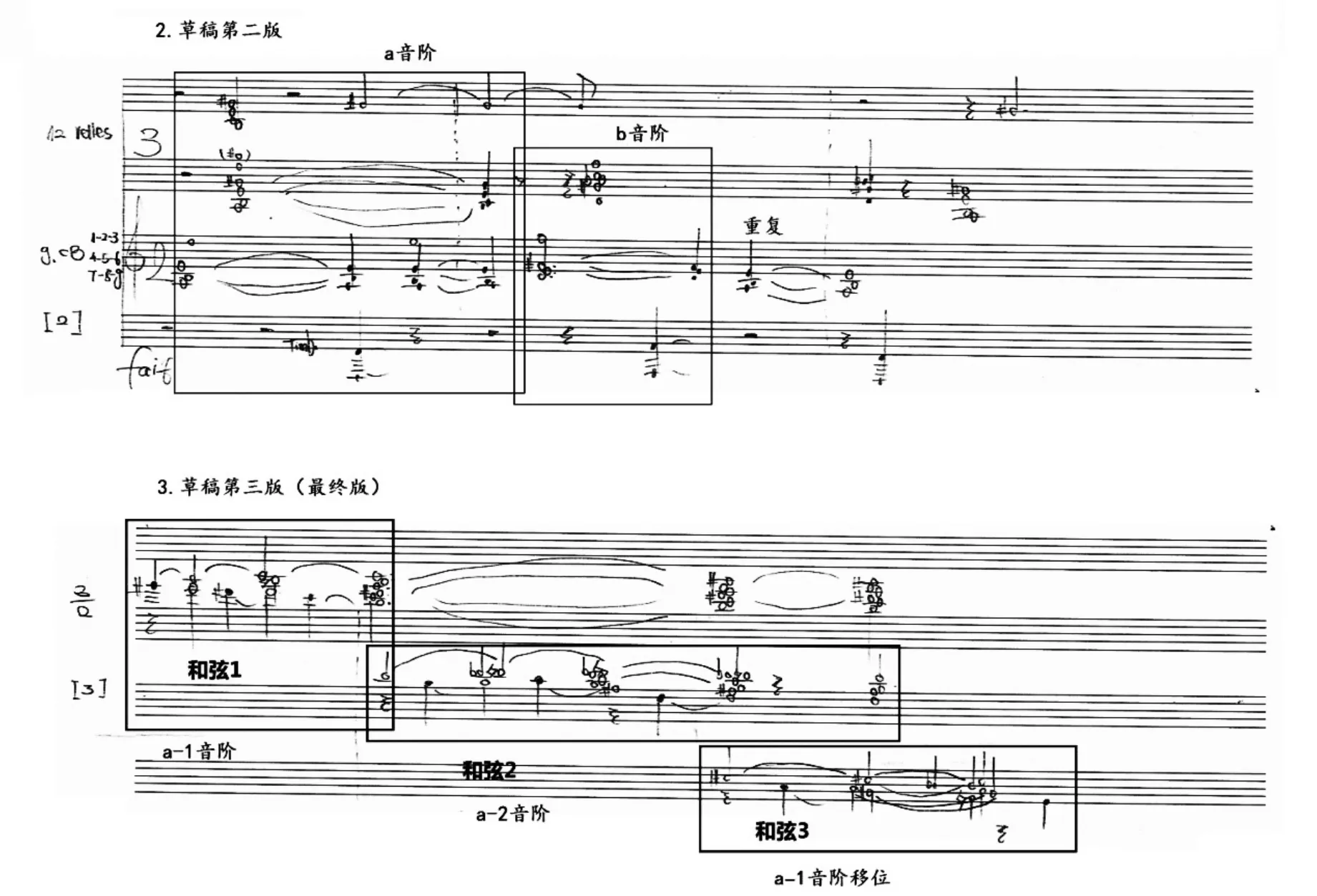

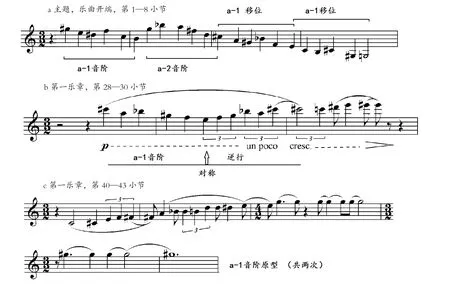

第三版(最終版本)中,我們可以清晰地看到材料被分為三組,由高至低依次奏出,每組的大多數音都采用長音時值,最后聚集成三個錯綜、密集的和弦。值得注意的是,這個版本僅有對材料a的設計。我們可以發現,迪蒂耶并沒有像前兩版中一樣,采用完整的a音階構成同一和弦,而是將其拆分成兩個次級音階,分別構成了和弦1與和弦2,和弦3是和弦1的移位。和弦1為1-3-1-1-3結構的a-1音階,和弦2則是1-2-1-3-1的a-2音階(譜例3)。

譜例3 《音色》 a音階與a-1音階、a-2音階

出版樂譜開端的音高、出現順序均與第三版相同(參見譜例4),而原本2-2-2-2-2-1結構的音階,省略一音,僅剩下全音階材料(b音階),以和弦的形式出現在a音階之后。

譜例4 《音色》 主題總譜? 該版總譜為移調記譜。、樂曲開端、a和b音階

通過比較三個版本的草稿與總譜可以發現,無論迪蒂耶如何修改草稿,相同結構的人工音階材料是貫穿設計始終的核心。筆者認為,這反映出了調式、音階在其音高思維方面的重要地位,從這一點上講,迪蒂耶與其他法國作曲家(如丹第、福萊、德彪西以及梅西安等人都對調式音階有所偏愛)保持著密切聯系,也是他內質中對法國音樂文化的折射。

此外,草稿的第一、第二版原本采用大提琴、低音提琴和低音大管演奏。在總譜中,迪蒂耶則在高音區通過“踏板旋律”?踏板旋律,即旋律中的每個音由不同樂器演奏,且將每個音延長,使綿延不斷地逐漸構成和弦,突出音塊化的朦朧音響效果。的手法奏出主題,使得音響更加富有立體感。這個手法是迪蒂耶20世紀70—80年代創作中的重要特征,也是他該時期音樂富有神秘、抽象特征的原因之一,是與隨后兩個階段音樂創作風格相區別的要素。

三、音階類型與《音色》基本材料

從早期開始,迪蒂耶便嘗試逐漸地將各類音階運用在音樂創作之中,直至20世紀70年代才不斷成熟、定型。無論各時期作品風格差異有多大,作曲家對于幾類音階的喜愛及使用卻始終貫穿于他中晚期的大量作品之中。

從音階類型上講,迪蒂耶主要集中于對人工調式音階的探索與開發,但不排除傳統音階的“新用”(如《時間的影子》中采用了大調式音階)。各類音階被廣泛地運用在旋律、多聲部(復調或和弦構成)方面,我們可以看到的是多元化、個性化表層展現(如旋律形態)中,音階作為基礎材料的潛在控制。經過大量分析后,筆者發現他對幾類固定的人工音階十分偏愛,且貫穿了其創作的多部作品。

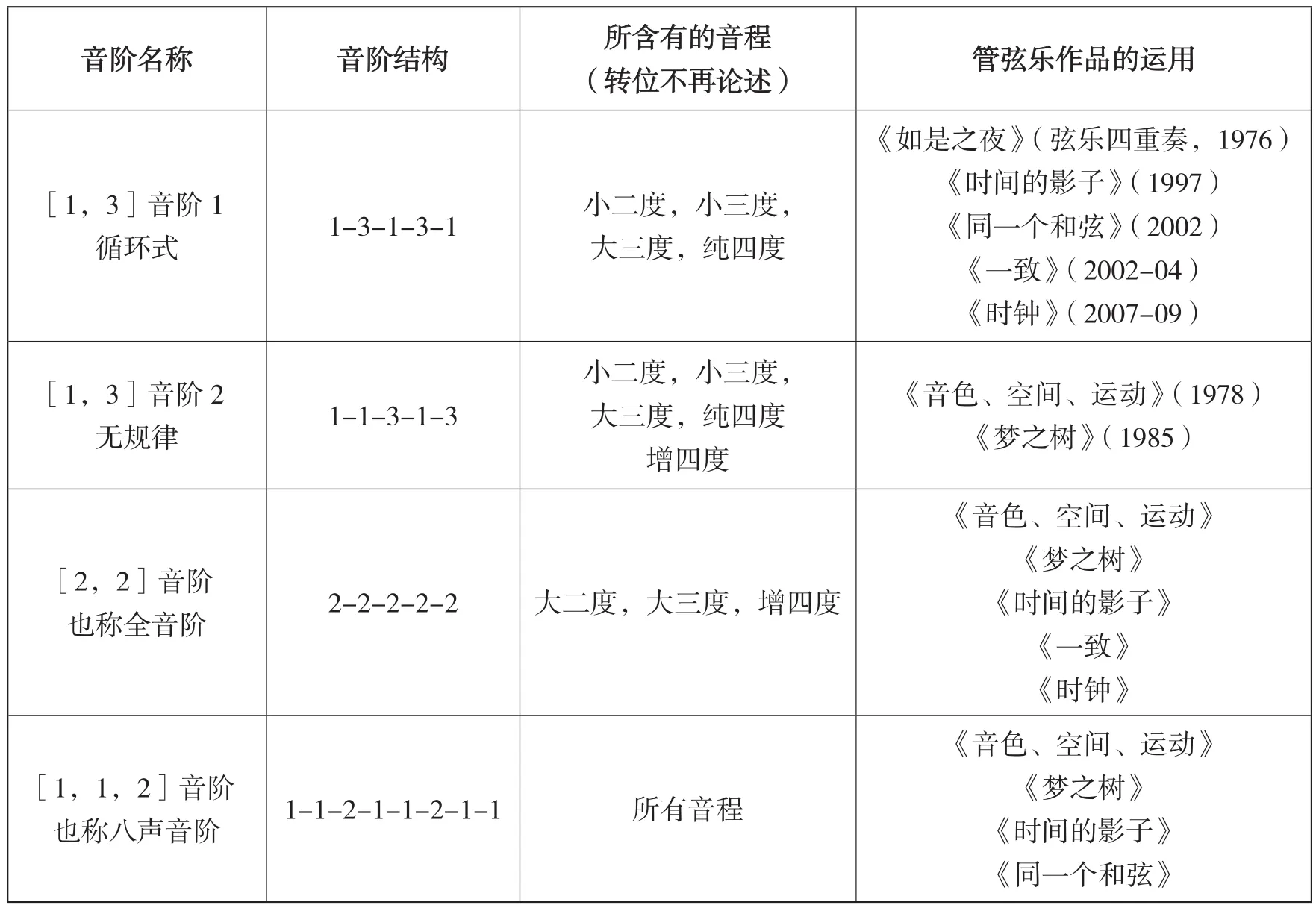

迪蒂耶常用的調式音階類型表

值得注意的是,人工音階的差異性及其內在音程“可組合性”都是迪蒂耶在選取創作素材前提下所關注的方面。從差異性上看,如果在一部作品中選用兩類以上的音階作為核心材料,那么這些音階中必定強調互補性。如上表中所示,《時間的影子》使用了[1,3]循環音階和[2,2]全音階,其中[1,3]循環音階不包含大二度和增四度,而這兩種音程卻在[2,2]全音階中十分常見。

筆者認為,以包含音程種類為選定音階類型的標準,作曲家這樣做的原因有兩個:(1)互補性音階可以在音樂發展的過程中,通過以強調音程差異性特征來實現不同調式音響色彩上的對比。(2)互補性音階更加有利于音樂全面的、多元化的發展。

有關“可組合性”是指,音階中包含相同音程/組多樣組合的可能性,如[1,3]音階可重新排列得到三個[1+5]音程,或兩個大、小三和弦組合,或三個連續純四度等,這必然為迪蒂耶的特性音程的引申、發展打下基礎,力圖在音程思維的框架下,實現不同音程的多樣性發展,同時加緊了音階、音程思維所發展的音高材料的內在統一與邏輯。

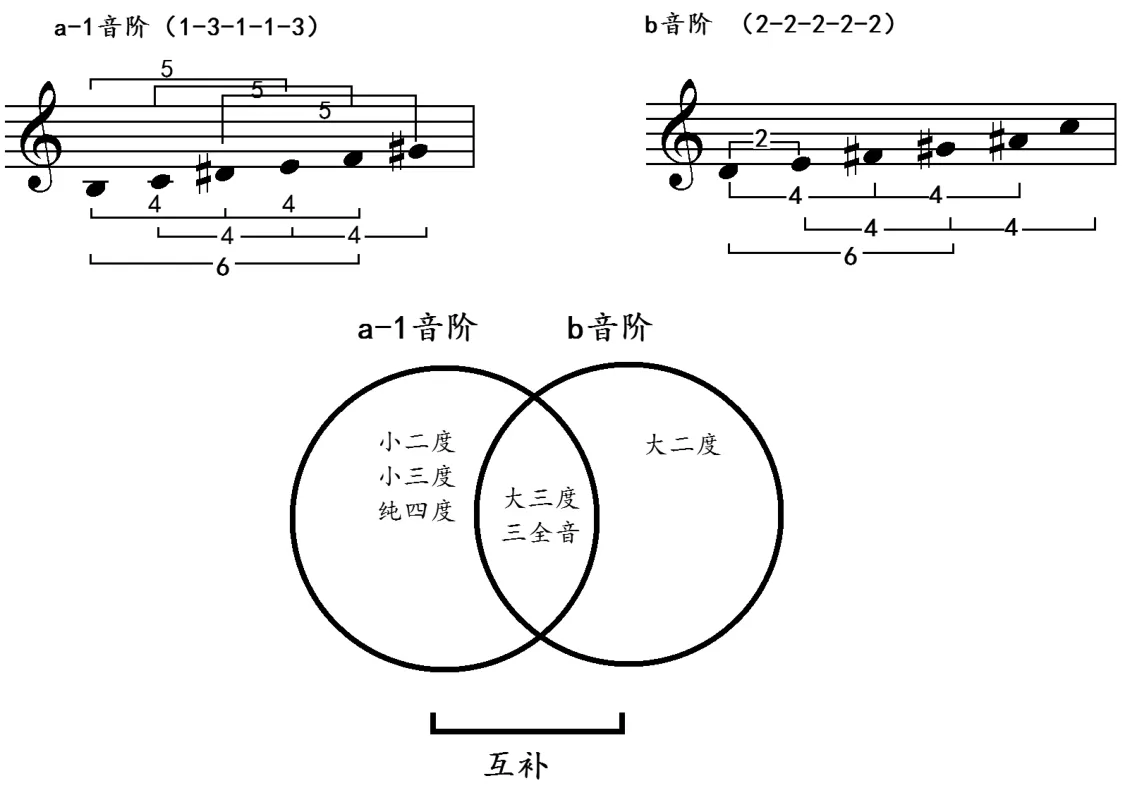

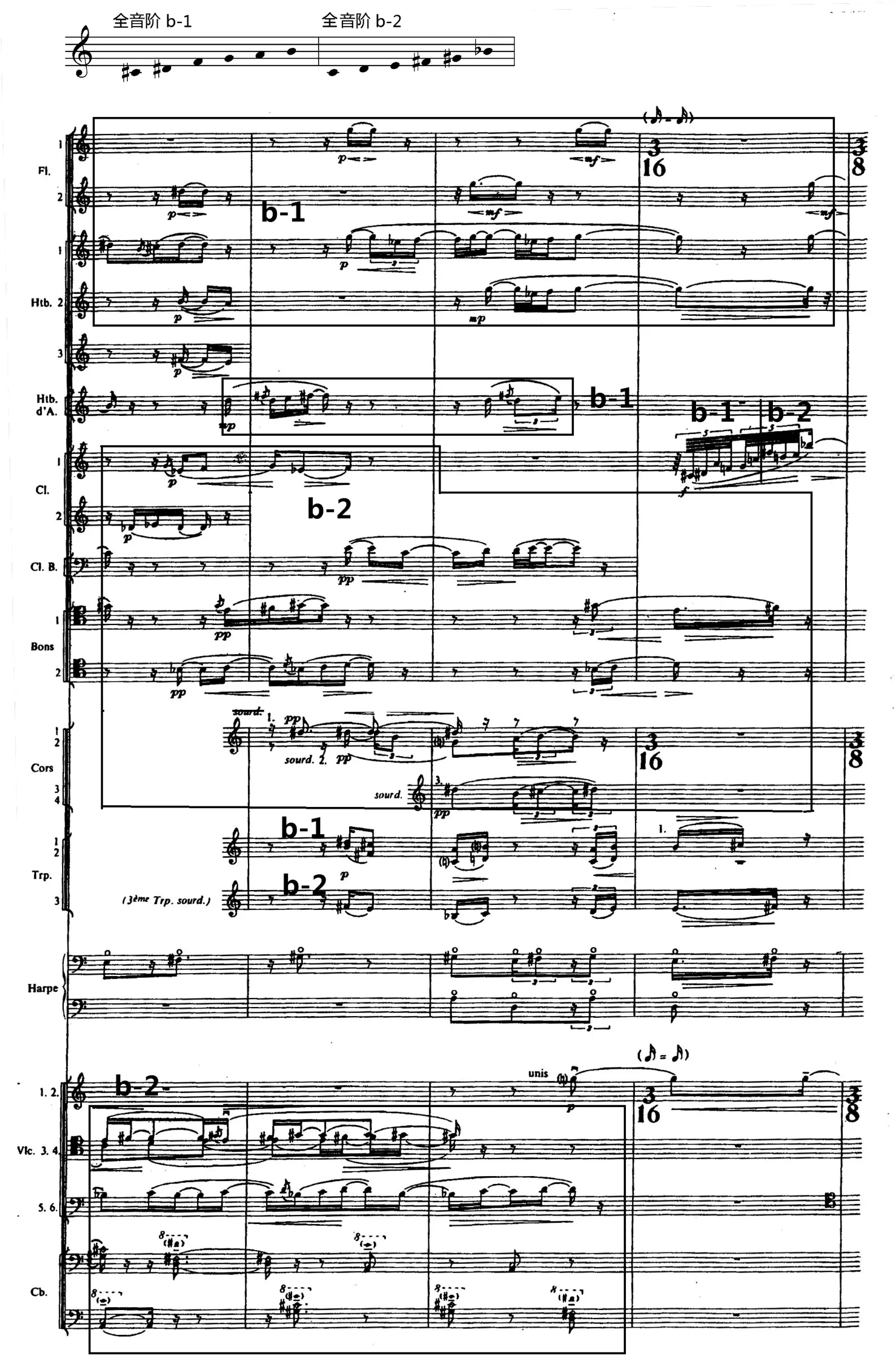

繼續以《音色》為例,其全曲共有三個基本音階,即a-1音階、a-2?a-2音階為1-2-1-3-1結構,包含所有音程,所以不在此處的論述范疇之內。音階和b音階,其中a-1音階和b音階具有互補性(參見譜例5),有助于不同片段材料對比,形成不同的音響效果。

譜例5 《音色》 a-1音階和b音階的互補性

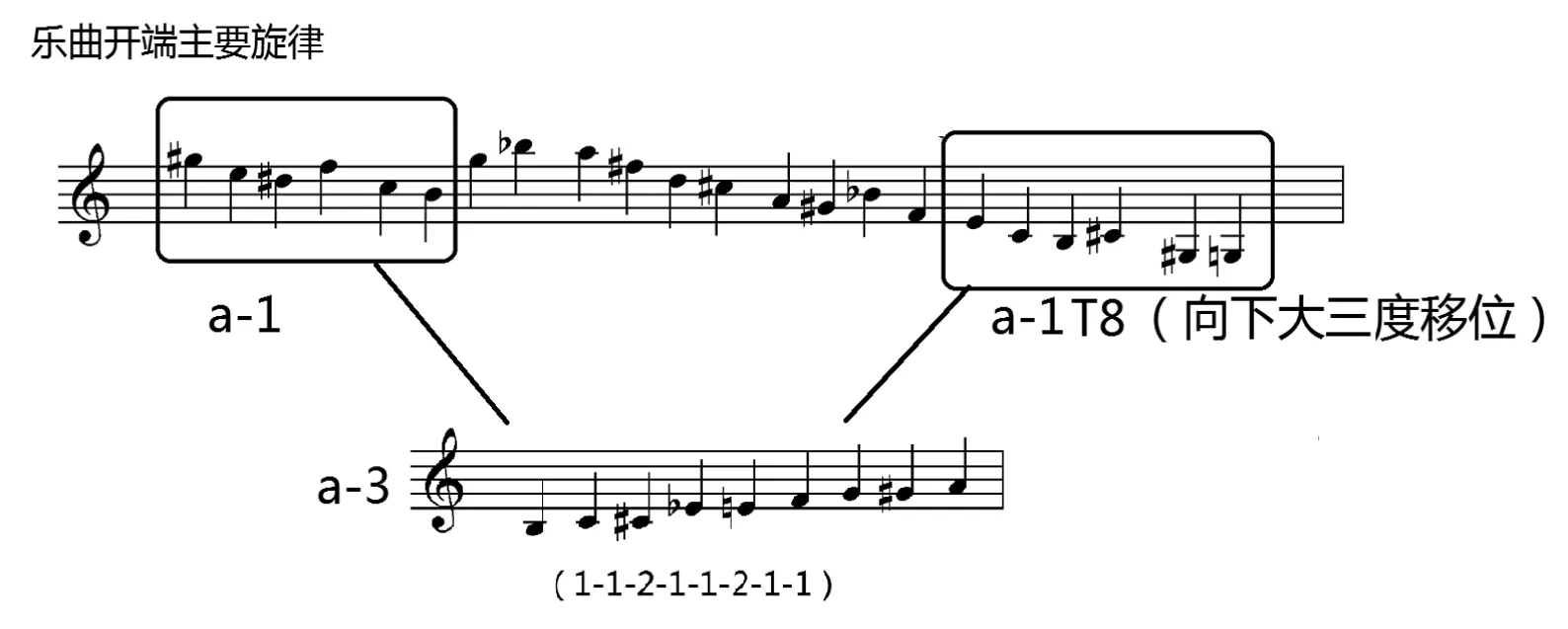

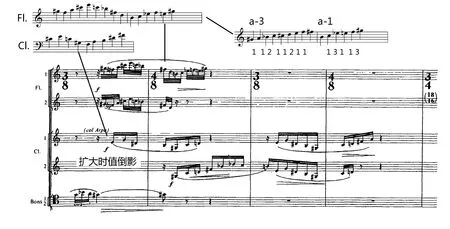

作曲家采用了上述三個音階a-1、a-2和b作為全曲的核心材料貫穿發展。除此之外,衍生音階作為再生化的新材料,豐富音樂內容。a-3音階(參見譜例6)是由a-1與其移位(T8)兩個音階構成的,其結構為1-1-2-1-1-2-1-1……的循環音階,即[1,1,2]音階,是迪蒂耶在各個時期的多個作品中經常使用的音階之一,也是諸多作曲家?如李斯特、斯克里亞賓、巴托克、梅西安和齊爾品等。在其他研究中,該音階被稱為“八聲音階”。經常使用的人工音階。譜例7中,長笛聲部演奏的完整的旋律,旋律材料前半部分來自a-3,后半部分來自a-1,其他聲部則與之形成了擴大時值倒影。

譜例6 a-3音階的組成

譜例7 第一樂章 第166—169小節,a-1和a-3音階

對于迪蒂耶來講,音階的選擇與設定只是創作之初的設想與構劃,而音樂在其音樂發展過程中的各類形態與不斷變形投射出了作曲家在法國文學家普魯斯特“時間—回憶”觀念影響下,對恒久因素的回顧與變形,與此相對應的展現手法也是豐富多樣。

四、音階材料在結構布局中的影響與作用

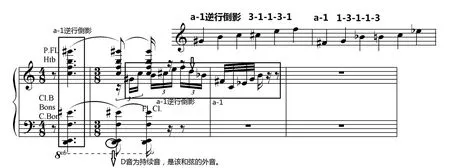

由于受到梵高畫作《星空》的影響,《音色》首次采用了雙樂章結構,分別以第一樂章“星云”和第二樂章“燈火”,對畫中最為突出兩個事物—“繁星天空”和“大地燈火”進行刻畫描寫。在音高上,作曲家強調在第一樂章主要采用a類音階,第二樂章主要采用b類音階,并在各個部分相互穿插各自材料,形成了二元思維(兩個樂章、兩類材料)下的對比與統一。偶爾,音樂某個片段僅由單一類音階構成,力圖有效地突出自身的音響特征,增加音樂片段的統一性,雖不常見,但卻起到了畫龍點睛的作用(參見譜例8)。

第一樂章內部便出現了大規模a-1音階材料片段,長笛和單簧管奏出的短小旋律以D為中心音,前六個和后六個音分別來自a-1的逆行倒影與a-1音階。此外,木管組的縱向和弦同樣來自a-1的逆行倒影,構成了統一并富邏輯的音高結構。D音則作為該片段的中心音,出現在旋律中部與和弦低音聲部。

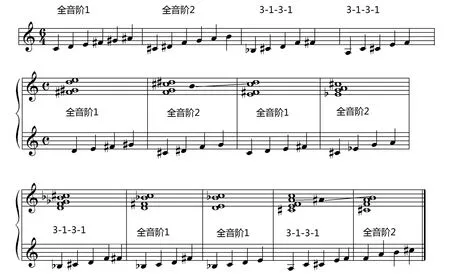

譜例8 第一樂章 第159—160小節(縮譜)

第二樂章開端的展開部分(譜例9),作曲家將兩個全音階融合在一起,在全管弦樂隊的基礎上,以零碎化陳述以凸顯多聲部中錯綜復雜的發展。眾所周知,兩個全音階結合便形成一個完整的半音階,為了避免該片段的半音化傾向,作曲家在每個聲部都采用了以大二度音程為核心的級進或迂回式旋律,突出了全音階的主導地位。

實際上,《音色》始終是在a音階和b音階的兩類分別呈現、交錯融合的過程中發展的,不同階段對不同音階的使用,展現出了作曲家在結構上的思考與處理,雖然音階所構成的各部分主題不盡相同,但從作曲家的角度,它們儼然在音階材料的變形、發展、回歸中獲得了統一。

不同音階材料的使用,間接體現了作曲家的對比與統一的觀念,這種觀念不同于以往透過傳統概念下的再現而形成的統一,相反各主題并不相同,此時音階作為本源材料卻成為了作品材料上的凝聚力,同時也為結構布局的劃分與構建起到推波助瀾的積極作用。這部作品為我們展現了一種全新的音樂發展觀念。這種觀念不在于通過主題或者動機強調樂曲內部的關聯性,而是一改以往旋律主導地位的情況,將音高、陳述方式、音色、織體、結束音等多方面參數均衡處理,形成一種新的結構力,以鞏固和支持作品的發展。

五、縱橫間的音階展現邏輯與形式

(一)音階在旋律中的處理

將微小的“細胞”材料逐漸變化,并貫穿于音樂發展之中是迪蒂耶常用的手法,也是貫穿于作曲家整個創作生涯的重要技術特征。在這一時期,短小旋律通常作為重復變形的基礎材料,出現在音樂大規模展開部分的開端或結尾。

譜例9 第二樂章 第22—25小節,b音階分布

圖示2 雙聯畫式的整體結構圖

譜例10 主題中的音階材料構成

譜例10a摘自第一樂章的第三部分,該部分開始于固定主題變奏,并逐漸引出與a材料相關的短小旋律,該旋律進行了多次重復、變化,最終停在a-1和a-2音階的完整陳述上,形成倒敘式的變形。第二樂章開端的材料來自全音階(參見譜例10b),旋律進行由最初的大二度上行級進,轉入強調大跳音程,弱化了全音階迷離、朦朧的音響效果,同時加強旋律自身的音程特征,便于音樂的展開。譜例10c位于第二樂章第二部分開端,其所使用的a音階與該部分大量的全音階相對比,同時呼應了第一樂章的材料發展。迪蒂耶使用了六度甚至八度以上的大跳,既實現材料上的統一,又賦予同一人工音階以不同的音樂性格。

另外,此起彼伏、相互交錯的長線條化表述是這首作品旋律形態上普遍存在的特征,卻與傳統音樂中悠長、抒情的旋律相區別。根據筆者的研究,這首作品中的長線條旋律很少用來表達情感,而是作為音階材料轉換的載體,強調不同音階銜接或相同音階逆行、模進的方式延長旋律長度,將音樂進程平緩化,聽者感受到是一種弱動力式的音樂語言,這與迪蒂耶想要營造神秘音響息息相關。在節奏上,迪蒂耶多采用無律動的四分音符,或四分音符與三連音、切分音結合的方式,削弱旋律進行中的格律,凸顯綿延不缺、停滯式的陳述風格,此類節奏在旋律或多聲部中不勝枚舉,是造成這首作品神秘、抽象效果的重要因素之一。

譜例11 長旋律中的音階材料構成

通過分析我們可以看出,作曲家十分熱衷于將音階作為基本材料構成各部分主題、主要旋律。在突出橫向旋律進行中,音階作為核心材料“藏匿”于不同聲部,同時又以易被人察覺的形式直白地表達出來。雖然,迪蒂耶的音樂并不旨在追求外露的情感表達,但透過旋律主題對基礎材料的強調卻展現了作曲家在音高處理中大膽、直接,讓聽者在聆聽過程中便逐漸對這兩類音階材料產生熟悉的音響感受。

(二)音階在多聲部中的運用

在大量的多聲部片段中,我們都可以發現對兩類主要音階的運用,與此同時,其形式永遠沒有循規蹈矩,而是時刻充滿著豐富的變化,展現音階形式的多樣性,這與作曲家音樂中“精巧”“細膩”標簽遙相呼應。例如,在第一樂章內部靠近片段結束部分(參見譜例12),木管組高音樂器以級進上行的旋律(a音階),引出以A-#G-F([1+3])為核心材料的和弦,尖銳的音響和強力度的演奏,將該片段推向一次高潮。

譜例12 a音階,第一樂章 第19—20小節

在這首作品中,音階原型的直接陳述十分少見。譜例12是為數不多的片段,但這種音階形式卻有著非常重要的作用——迪蒂耶所使用的多為人工音階,與傳統的調式音階不同(大小調、中古調式、爵士音樂調式),人們在音響上對這些音階尚未熟悉。此時,這類音階原型的直接陳述,便于在短時間內直觀、清晰地給聽者留下印象,加固作品整體音響上的統一性。但作曲家又不甘于過于明顯的呈現,因此進行了一些模糊化的處理:仔細分析可以發現,譜例中第一小節的五個聲部(高音長笛I和II,長笛I和II,高音單簧管)所演奏的上行旋律并非是德奧交響曲中最為常見的齊奏,而是由a-1音階內的不同音高開始,強調多聲部組織下相同音階內不同音高的縱向交錯,并配以不同的節奏音型,使得旋律避免了“直白化”的上行齊奏,同時獲得了朦朧的音響效果,更加襯托出其音樂中的神秘主義特質。

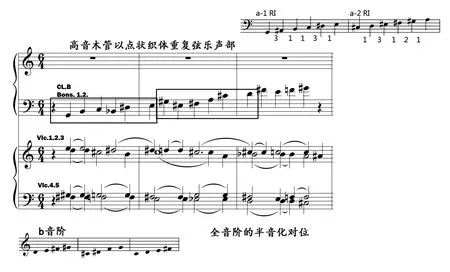

除了少數音階原型外,大部分片段都是多個音階相互交錯的發展,以不同的織體、不同陳述方式呈現,突出整體音響中的層次。例如,第一樂章開端(譜例13),木管低音聲部以均勻的四分音符由下至上先后奏出a-1和a-2音階逆行倒影;與此同時,弦樂聲部演奏了半音化的背景聲部,其材料主要來自b音階,將兩類音階的對比藏匿于精美細膩的音響之中。

譜例13 第一樂章 第31—33小節,a音階與b音階的混合使用

譜例13中的片段大致可分為三層,以低音單簧管和大管的組合演奏的弱律動長旋律以四分音符不斷上行,材料來自a音階,從陳述方式上看直接、鮮明;而大提琴演奏的半音化對位卻始終彼此交錯,在縱向上突出多個二度疊加的音響效果,這樣的處理手法使得大提琴聲部“含糊不清”與上層形成鮮明對比;第三層為具有裝飾特性的高音木管組,這些點狀的顫音以多變的組合方式重復著大提琴聲部,瞬間增加了大提琴聲部的立體感。實際上,大提琴與疊加的木管組部分的音高同樣來自音階材料,下例中可以看到該片段完整的音高材料。

這些精巧的對位是由“音階和弦”改編而來的,所謂“音階和弦”就是以一個音階的全部音或絕大多數音(省略1-2音)構成的多音、復雜密集的復合和弦。這類和弦時而作為背景,以襯托旋律聲部;時而承擔主導式發展,具備了多種功能。譜例14中,和聲背景十分講究縱橫邏輯,從橫向上講,最高音聲部為半音級進下行,而縱向和弦則主要來自全音階和a-1音階。作曲家并沒有采用直接的和弦進行,而是通過聲部交叉、延長和外音的方式,形成了精巧的對位聲部,同時增加各聲部間的流動性。

由此不難看出,迪蒂耶的音樂處理是細膩的,同時又富于變化,其魅力無處不在,音高的發展與音色混搭,以致單獨論述其中一方面都會覺得有失偏頗,因此筆者選擇在音高部分融入了作曲家對音色、織體等方面的綜合處理,以輔助分析其音樂音高處理的多樣有效手段。通過上述分析可以看出,迪蒂耶對音階的運用靈活且多樣,以音階直接或疊加構成的長短旋律成為這首作品迷離、神秘音響的影響因素。各類音階的獨立使用賦予片段“凈化”效果,而音階在多聲部中的混合使用、以及將音階“隱藏”于半音化表層之下,則讓我們看到作曲家豐滿、精致的音高布局。

譜例14 第一樂章 第31—33小節(弦樂縮譜)

六、結語—兼析20世紀初法國的“調式音階”觀念

正如前文所提到的,法國音樂的發展一直與“調式音階”有著不解之緣,諸多法國作曲家常被各類調式音階所深深吸引。從19世紀末開始,“調式音階”的色彩化觀念賦予法國音樂創作更多的想象空間,德彪西對全音階、五聲音階的興趣并引入到創作中是印象主義音樂特征的重要組成部分,同時也是色彩感的體現。此后,梅西安將法國作曲家對色彩的敏感特質發揮到極致,他的著作和理論,如《節奏、色彩和鳥類學論著》《我的音樂語言技巧》都與調式音階和色彩緊密相連,在他看來,不同的(人工)音階、不同和弦結構都具備并展現出各樣色彩,他的創作嚴格按照其“有限移位調式”的選擇與處理。而1916年出生的迪蒂耶是梅西安的晚輩,雖然兩個人僅相差八歲,卻有學者把他們歸為兩代作曲家,然而通過大量分析后筆者認為,他們實質上隸屬于同一代法國作曲家,而這種“同一代”則體現于他們在創作中對調式運用的注重,且迪蒂耶所使用的大量音階中也都展現出對稱特征。另外,與梅西安相同的是,迪蒂耶在音階構建中也側重對音程結構關系的思考和設計。然而,梅西安調式的使用有著嚴謹的、理性的邏輯。在他看來音高、調式是其創作中首要或重要的因素,而迪蒂耶卻在強調音階結構的基礎上,更加專注于對旋律特征(音程思維)或音色上發展的思考。迪蒂耶曾說過:

對于梅西安,總有一些理由。他非常有邏輯地使用他的調式,以至于你永遠無法發現一個“錯音”。節奏同樣如此,你可能厭惡這種組織方式,并且對其極為討厭,但是我認為這種觀念是創作作品的必需,而且對于每一個作曲家來講,不管他們用什么方法去創作,這種手法總是有效的。?Glayman,Claude,Dutilleux,Henri,Henri Dutilleux Music-Mystery and Memory-Conversations with Claudd Glayman,Tranlated by Roger,Nichols,Ashgate Press,England,2003,p.37-8.

相比之下,迪蒂耶對調式音階的運用則是音樂發展中材料多樣化需求的衍生結果,他的使用并不刻板,而是根據音樂實際情況出發,是順其自然的過程。迪蒂耶在將調式音階進行有效延續的過程中,融入了許多個人的想法和理解,與其他因素相結合(旋律、和弦、節奏和音色),賦予調式音階更多的靈活發展,也體現出他在創作上獨特之處,具體特征歸納如下:

1.調式音階作為其“色彩觀念”的展現,強調音樂發展過程中,對不同調式音階使用而實現音響橫向或縱向上的對比。

2.材料拓展中對“根源性”的側重,音階不止承擔著不同調式色彩的對比功能,且相互之間也強調了內在的緊密聯系,由一個音階衍生新材料,并在接下來的片段中得以發展、運用,一環緊扣一環。

3.將調式音階作為基礎材料,但創作始終忠于音樂的具體表現和表述。

傳統音樂作品中,調式音階的使用主要體現在兩個方面:第一,運用在旋律構建中,使得聽者能夠極易分辨出調式變化所帶來的色彩(如大調式轉小調式),與調性交替相輔相成。第二,在調式音階基礎上形成的和聲序進,進而突出三和弦、七和弦的不同連接與作用。在此基礎上,我們同樣可以發現,迪蒂耶將調式直接運用在旋律之中,這展現了其音高觀念中的繼承性。然而,以音階形成多音復合和弦的大規模運動是其創作中與眾不同的顯著特征,這一點與同樣注重人工調式音階的梅西安不同。梅西安對其有限移位調式以及各類和弦有著詳細的理論和研究,各類結構的和弦雖與調式音階有關,但每個不同和弦具有特定的“色彩”意義。迪蒂耶的音階和弦突出在涵蓋音階材料的基礎上,通過音程結構來控制和弦音的位置與距離,因此以固定結構“音階和弦”形成的平行和弦進行在他的作品中是十分常見的,“音階和弦”不僅充當背景,以“混合”音響體現音樂作品中的朦朧與神秘,且在不同階段(90年代)作曲家將主題“嵌入”和弦的最高音聲部,成為抒情、陳述旋律的有效工具,與浪漫主義直白的抒情與戲劇性不同,體現的是音樂中個人情感與神秘音響的巧妙融合。

從時間上看,迪蒂耶的創作橫跨了整個20世紀。在數量有限的作品中,體現出的是基于法國前輩(福列、德彪西、拉威爾)的發展—迪蒂耶延續了對(人工)調式音階的偏愛,也是其創作中的核心特征,常以主題旋律、和弦、多聲部等形式穿插于作品發展,展現出對法國音樂文化的傳承,這也是其音樂“民族性”的延展,它不僅僅體現在調性音階觀念上,同時管弦樂隊的色彩、聲部分配、音響感受也時刻提醒著聽者這是鮮明的法國音樂。同時,在吸收傳統德奧音樂、第二維也納樂派、新民族樂派音樂等觀念和作曲技術之后,他的音樂又兼具了多樣而獨特的風格,成為20世紀之后法國為數不多的“保守”作曲家。他沒有采用任何激進的技術或音響手段,用最為平凡、傳統的音符表達出作曲家對音樂的理解與創想。迪蒂耶在創作實踐中對人工音階的使用并不刻板,而是從音響出發提升音樂作品的可聽性,這對法國現代音樂創作有著極為重要的啟示作用,同時他也是20世紀法國近現代音樂發展中不可或缺的一位重要作曲家。

“調式音階”并不是某一個作曲家的技術特征,它已呈現出一類特定的音樂文化傾向,這類思維的形成發展與法國音樂和繪畫之間的緊密聯系息息相關,同時也影響了法國之外的許多作曲家。筆者希望通過對迪蒂耶音樂作品及其“調式音階”觀念的相關研究,為學者提供不同于音集集合、申克分析等現代分析手法的新視角,強調調式音階在特定作曲家分析研究中的重要性。與此同時,我國民族音樂有著豐富的調式音階,其細微的因素形態(特性音程和音階)都對民族音樂風格產生著潛移默化的影響。因此,筆者也借助對其他作曲家調式音階使用手法的解讀,為我國當代音樂創作提供一定借鑒參考,推動當代音樂創作的進一步實踐與探索發展。