《水調歌頭·明月幾時有》的英譯研究

張曼 范立彬

摘 要:本文以生態翻譯學為視角,以生態翻譯理論中的三維原則(語言維、文化維、翻譯維)為鑒賞標準來評析《水調歌頭·明月幾時有》及其五個英譯版本的得失。從新的切入點探索中國古詩詞的英譯,尋求最佳的翻譯方法,從而縮小不同文化間的差異,促進中英文化交流,提高國家軟實力,弘揚中國傳統文化。

關鍵詞:生態翻譯理論 古詩詞 三維原則

中圖分類號:H315 文獻標識碼:A 文章編號:1009-5349(2018)06-0041-02

隨著中國經濟的迅猛發展,國家愈加重視中華文化的對外輸出。海外孔子學院的規模蒸蒸日上,國內應和著國家“走出去”的戰略發展以及新絲綢之路的鋪設與開放,開展對中華傳統文化研究的學者絡繹不絕。詩詞歌賦是文化與藝術的載體,是中華文化最精深粹美的一部分,在中外文化交流中扮演著不可比擬的角色。蘇軾作為文壇上最有影響力的偉大作家,其作品理所當然地成為詩詞品析的典范。

蘇詞突破傳統詩詞的界限,擴大了詞境,其跌宕起伏的人生,更促進了蘇詞的大發展。蘇詞以儒家思想為主流,學習老莊和佛學的精華,深刻思考人生的意義,以一種曠達的胸襟面對人生風雨。詞作蘊含深刻的哲理:在受挫時,不悲觀失望,在順達時,不沾沾自喜,永遠保持內心的平靜。蘇軾的詩詞在英譯時,若味同嚼蠟便不是詩。由此可見,詩詞英譯時風格的再現尤其重要。

鑒于此,本文以詩詞的英譯為研究對象,從生態學視角,結合具體譯例,探索更多元的翻譯理論與方法。

一、生態翻譯學和《水調歌頭·明月幾時有》

(一)生態翻譯學

胡庚申教授在2001年第一次提出的“翻譯適應選擇論”——生態翻譯學的核心理論,即將達爾文進化論中提到的選擇與適應理論應用到語言研究中,它是從生態學視角來審視翻譯的。安德烈·勒非費爾與蘇珊·巴斯內特曾于1900年提出“文化轉向問題”,多次將翻譯語境類比為“文化環境”,并且使用生態術語類比翻譯研究中語言學家的研究活動,如,“發現樹木生存之地”“描述植物生長之狀”(胡庚申,2013)。在《翻譯與全球化》一書中,米歇爾·克羅尼恩提出譯者要著眼于語種生態翻譯的問題,倡導保持世界語種間的完整。恰巧生態翻譯學關注翻譯生態系統的整體性,正如自然界的生態系統不完整就會危害生物多樣性,生態翻譯學解讀的翻譯是“譯者適應翻譯生態環境的選擇活動”(胡庚申,2003)。生態翻譯學認為,翻譯是以譯者為主導、以文本為依托、以信息的跨文化轉化為宗旨的譯者適應與譯者選擇行為,翻譯有兩個過程,一是譯者被生態環境選擇,二是被選擇的譯者對生態環境的適應與選擇的過程。這兩個過程是相對平衡的過程,缺一不可。因此,在翻譯的過程中,譯者必須把生態環境內的各要素考慮進來進行翻譯,從多維度(語言維、文化維、交際維)考慮,盡最大能力找出恰如其分的譯語形式展現源語內容的精髓,如此才能展現翻譯中的生態之美,保持世界語種間的動態平衡。

(二)《水調歌頭·明月幾時有》

蘇軾,字子瞻,號東坡居士,世稱蘇東坡、蘇仙,宋代文學家。早年進士及第,后因“烏臺詩案”受誣陷被貶黃州,暮年又因新黨執政被一貶再貶。仕途的不得志,使蘇軾有機會創作更多作品,為中國的詩詞發展作出了巨大的貢獻。隨著東坡文化研究學會的成立與發展,世人對蘇詞與蘇詩的研究在國內外掀起了一股熱潮,很多學者將其著作英譯傳揚海外。其間以許淵沖、龔景浩、林語堂、朱曼華、Shun-Yi Lee的英譯作品最為經典。

公元1076年(宋神宗熙寧九年)中秋,蘇軾于密州作此篇兼懷子由。因為與當權的變法者王安石等人政見不同,蘇軾自求外放,他曾要求調任到離蘇轍較近的地方為官,以求與兄弟多多相聚,然而天終是不遂人愿。這一年的中秋,皓月當空,詞人與兄弟分別長達七年未得團聚的傷感終得以抒發。詞人空對一輪明月,乘酒興正酣,揮筆作下此篇(周汝昌,1988)。詞以月起興,與兄弟經年未見之情為基調,圍繞中秋之月展開聯想與想象,由人的悲歡離合引起對真理的思辨,反映了詞人復雜矛盾的感情,也表現出詞人熱愛生活、積極樂觀的精神。詞作上片問天,下片問月,落筆灑脫,情景交融,境與思偕,思想深刻,境界高遠,富有哲理,堪稱蘇詞的典范。

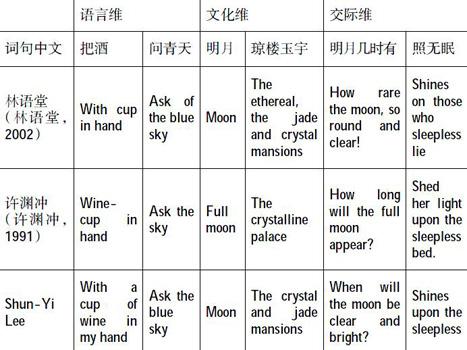

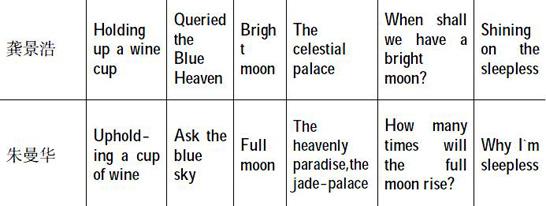

二、《水調歌頭·明月幾時有》三維轉換特例

(一)語言維的適應性選擇轉換

譯者“在翻譯過程中對語言形式的適應性選擇轉換,這種語言的適應性選擇轉換是在不同方面、不同層次上進行的”(胡庚申,2008)。因此,譯者要先對源語內容進行正確的解讀,再選擇適當的語言轉換形式,展現源語的深刻內涵。“把酒問青天”描繪出一幅頭頂一輪明月,四周蟲鳴鳥唱,時有微風襲來的中秋夜景。詩人孤影成雙,不禁想起一壺清酒對影三人把酒言歡的快樂,而此刻與胞弟已七年未見,這是何等的憂傷郁悶!隨即拿起酒杯詢問蒼天,這又是一種悲情的豪放。生態翻譯學認為,最佳的翻譯就是生態整合適應選擇度最高的翻譯,語言維度的適應性轉換是一個科學的理念且具有哲學基礎。故而,翻譯此句是不可冗雜,必須精練,既能突出詞人的豪放性情,又要符合中國古詩詞高度凝練、表意豐富的特點。相比“holding up a cup”“with a cup in hand”“upholding a cup”而言,筆者認為林譯、許譯把“把酒”譯為“in hand”譯得最佳(李瑩,2011)。既有中國古詩詞五言絕句的韻律,也展現古漢語的精練。在西方語言中,“blue”與特定的詞搭配往往表示不好的意味,比如“blue woman”“blue movie”,為避免誤解直接使用“sky”便可。再者,在當時作詩的情境中,可不必強調天空的顏色。一是“blue”作“藍色的”解并不和“青天”的“青”對應,特意突出顏色反倒顯得蘊意淺薄;二是中秋節的月亮又亮又圓,幾乎看不到閃爍的星星,更看不出夜空的顏色。“出其東門,有女如云。雖則如云,匪我思存。”這句表現了一個戀愛中的男子對女子的真愛。翻譯時不能簡單譯成“女生”“女子”,而是“美女”,故而譯為英文也只能是“beauties”之類的詞,而非“women”“girls”等。故而直接使用“sky”更為合適,實現了源語與譯語的適應性轉化。

(二)文化維的適應性選擇轉換

譯者要關注“源語文化和譯語文化在性質和內容上存在的差異”(胡庚申,2008)。因此,譯者要先弄清楚源語的文化內涵,再找到譯語文化中的對等物。科學上,月球是一顆環繞地球運動的固態衛星。但于中華兒女而言,月的陰晴圓缺更代表人的悲歡離合,往往影響著賞月人的心情。漂泊在外的游子總是認為“月是故鄉明”;失意的人總是“無言獨上西樓,月如鉤”。圓月象征著圓滿、團圓和幸福,“長安一片月,萬戶搗衣聲”。此詞中的月是中秋之月,是圓潤明亮的,是幸福美滿的象征,而詞人卻形單影只、舉杯澆愁愁更愁。筆者認為,用“full”“bright”“clear”作定語修飾“moon”,更能傳達源語言本身的意境。將中秋夜月的圓滿、透亮展現出來,側面流露出詞人內心的悲涼。強烈的反差對比更能戳中人們的內心。

“瓊樓玉宇”是詞人傷感之際作出的想象,想象中秋之夜天上的神仙眷侶團聚一堂,膝下言歡,熱鬧非凡。而且在古人的心中,天宮是冰雕玉砌的,是晶瑩剔透的,奢華閃亮如鉆石一般。五個英譯都符合譯語文化的理解,只是語法使用稍有不同。正如“Big Brotherism”共產主義,大哥哥總會把好吃的分給弟弟妹妹們,形象生動地表現了共產主義的內涵——共享和平等。因此,筆者認為許淵沖、林語堂、朱曼華、Shun-Yi Lee的翻譯更易于理解。

(三)交際維的適應性選擇轉換

譯者需要“把選擇轉換的側重點放在交際的層面上,關注原文中的交際意圖是否在譯文中得以體現”(胡庚申,2008)。因此,譯者要先弄清楚原文的交際意圖再與譯文交際環境相轉化,使譯文符合譯語文化環境中的交際目的。詩人舉杯問蒼天“明月幾時有”,何時能團圓?疑問句的強調,看似問天實則自問,失落憂傷之情溢于言表。林淵沖先生所譯語句“How rare the moon, so round and clear!”對仗工整,感嘆句語氣強烈,符合交際的意圖——詢問蒼天。相比其他四個譯本,林譯既有中年人沉著的詢問,又有孩童般生氣的可愛,可以讓讀者看到一個不一樣的大文豪。

“照無眠”,此人因思念胞弟無法入睡,獨自在月光下借酒澆愁。交際維度的轉換更多的是聚焦在語用層面,實現交際的目的,達到源語生態環境與譯語生態環境的動態平衡。“sleepless bed”用得很妙,借物喻人,重點突出,甚是有趣,同時也是修辭方式的成功典范。“sleepless lie”平躺之意較之便稍加遜色,正如畫龍沒有點睛之筆。雖然詞人無法入睡,但“sleepless”對于交際理解而言顯然是有些籠統,表達不到位。所以,秉承生態理論的三維指導原則,只有充分理解原文的交際意圖,斟詞酌句,才能將其神韻傳遞給他人,讀者與作者情感產生共鳴,使中華民族的光芒照耀四方。

三、結語

詩詞作為古代文學的瑰寶,語言高度凝練、情感表達豐富多彩,學習并傳揚古人的著作是我們的責任與義務。從以上對《水調歌頭·明月幾時有》及其五個英譯版本的得失的分析可以看出,譯者只有遵守生態翻譯理論的三維原則,多維度地選擇性適應和適應性選擇(胡庚申,2008),才能對古詩詞準確翻譯達到源語言與目標語言的絕美轉換,才能輸出高質量的傳統文化,譯出的作品才能有道可講,有法可述。

責任編輯:孫瑤