淺析李斯特音樂會練習曲《輕盈》

李 琴

(四川師范大學,四川 成都 610100)

一、李斯特簡介

弗朗茲·李斯特(Franz Liszt,1811-1886)是匈牙利鋼琴家、作曲家、指揮家、音樂教育家和社會活動家,是浪漫主義時期事業最輝煌燦爛的人物之一,被世人譽為“鋼琴之王”。李斯特1811年出生于萊丁,6歲時,其父亞當·李斯特發現兒子的音樂天賦,此后,李斯特便跟隨父親學習鋼琴,9歲開始登臺演奏,獲得了匈牙利貴族們的青睞。

1821年李斯特舉家遷往維也納,師從于卡爾·車爾尼,接受正規的鋼琴訓練,并同時向薩利耶里學習作曲。1823-1835年期間,李斯特在巴黎開展了頻繁的演奏活動,然而精湛的技藝使他成為了巴黎藝術沙龍中的寵兒,并獲得了巨大的成功。1835-1847年這12年中,李斯特在英國、德國、法國、瑞士、意大利、俄羅斯等各國進行公開演奏,譽滿歐洲。

1848-1861年,李斯特厭倦了演奏生涯并遷居魏瑪,在魏瑪宮廷他擔任了樂長兼歌劇院指揮,在此期間他除了上演了大批歌劇,還指揮管弦樂隊演奏了大量的古典名曲和當代新作,并在業余時間從事鋼琴教學和一系列社會音樂活動。同時,這也是李斯特創作生涯的巔峰時期。

1861年-1886年,被思想上和私生活上所困惑的李斯特選擇辭去了,魏瑪的職務隨后來到羅馬,從此他開始陷于悲觀失望的消極情緒中。不久,他深入骨髓的神秘宗教性情緒占了上風,李斯特于1865年取得圣職,成為神父。晚年的李斯特忙于教學和藝術活動,1886年7月31日,75歲的李斯特因急性肺炎在拜羅伊特逝世。

二、《輕盈》的創作背景

《三首音樂會練習曲》是李斯特1848年創作的,其練習曲標題是由巴黎的出版社在出版時附上的。第一首“悲傷”、第二首“輕盈”、第三首“嘆息”。《輕盈》是李斯特最精美的音樂會練習曲之一,全曲帶有幻想的色彩,充分展示鋼琴高音區明亮透明的音響,右手連續的半音階似微風中飄忽不定的彩帶,又仿佛是隨意自由的即興演奏。1848年12月起李斯特開始與魏瑪宮廷接觸,自1848年初就與其保持固定的契約關系,擔任魏瑪宮廷樂長兼歌劇院指揮。生活平靜安逸的李斯特有一定的時間和經歷從事創作,李斯特在這個時期所創作的作品都讓人們覺得在美學和藝術性上都有一些升華,并且更好的詮釋了自我,這無疑是李斯特人生創作的巔峰時期。音樂會練習曲《輕盈》的創作正是在這樣的背景下完成了這一時期的創作規律,并在樂曲當中有比較明顯的體現。

三、《輕盈》的曲式分析

音樂會練習曲《輕盈》的曲式為單三部—五部變奏曲式,屬于自由變奏。自然變奏即在變奏基礎上更多運用展開的手法,出現較大對比甚至新的材料等,音樂發展更劇烈、更復雜,往往不保留變奏主題的形式,原有結構常被破壞,這種變奏稱為“自由變奏”。

一般變奏曲都是以某一個主題作為變奏的依據,由于變奏數目不定,根據需要可多可少,其曲式大致可用A(主題)+A1+A2+A3……來表示。

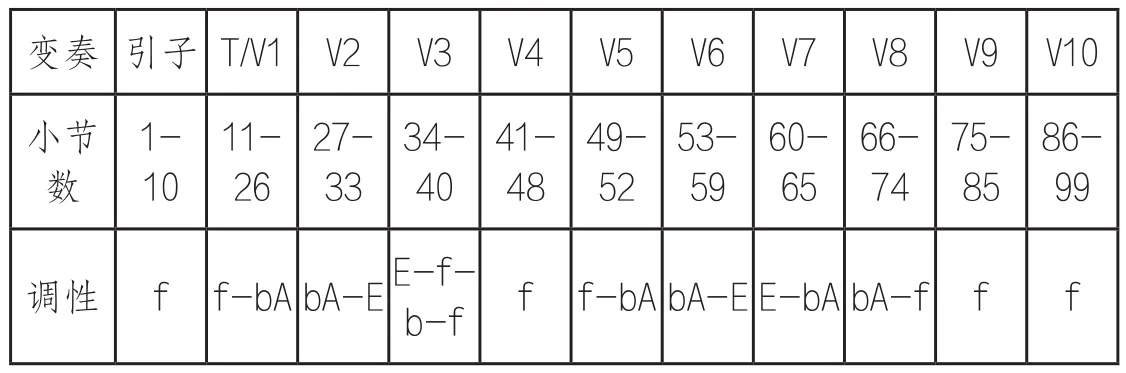

《輕盈》的曲式結構圖如下:

變奏引子T/V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10小節數1-10 11-26 27-33 34-40 41-48 49-52 53-59 60-65 66-74 75-85 86-99調性f f-bA bA-E E-fb-f f f-bA bA-E E-bA bA-f f f

這首曲子通過不同的形式來進行變奏,其中包括:三連音、六度音程、半音階、分解和弦等,曲子為f小調,總共進行了十次變奏,其間在經過無數次變奏時,不僅調式調性發生了變化,樂曲的音樂情緒也隨之上下起伏。

李斯特鋼琴音樂最大的特點就是強調高超的技術性,他發展的具有炫技效果的鋼琴演奏技術,如雙音音階、半音快速下行、三、六度雙音進行等,大大增強了鋼琴樂器的表現力,使鋼琴音響豐富多彩,幾乎達到了管弦樂隊的效果。其次,李斯特在創作中還追求色彩性原則,他在青年時就嘗試使用變音來增加調式和聲的緊張度,努力尋求增添和聲色彩性的途徑,他還在作品中增加九和弦及其它和弦的運用,但這些和弦并沒有按傳統和聲圓滿解決,常給人帶來不安的感覺,正有了這些和弦才增加了其音樂的色彩性。

李斯特的鋼琴練習曲在他的音樂創作中占有極其重要的地位。音樂會練習曲《輕盈》是一首極具浪漫主義色彩的作品,該作品在寫法上有很強的即興性、隨想性特點,通過對《輕盈》的了解及相關研究,并不難發現李斯特對其音響效果、音色變化的極至追求。無論是從音色變化、音響效果、和聲色彩還是從演奏技法上,我們都應仔細研究,以便更好地理解李斯特鋼琴音樂的個性語言和內涵。■

[參考文獻]

[1]周薇.西方鋼琴藝術史[M].上海音樂出版社,2003:132-138.

[2]錢康仁.歐洲音樂簡史[M].高等教育出版社,2013:150-152.

[3]黃晞瑩.李斯特音樂會練習曲《輕盈》的分析與演奏[J].藝術探索,2010,24.