威縣亂彈的演唱方法

王歡 冀辰

(河北民族師范學院,河北 承德 067000)

威縣亂彈是一門悠久的地方戲曲劇種,目前的主要活動范圍在威縣及周邊的清河、臨西、臨清等地區。在歷經了不同年代、不同文化背景、不同戲曲藝術的影響,以及眾多戲曲藝人的改革創新之后,威縣亂彈形成如今這種高亢激越、渾厚粗獷的演唱風格,成為頗受當地群眾追捧和喜愛的一種藝術形式。為了使這門古老的傳統藝術得到更好地繼承和發揚,對其基本的用嗓發聲方法進行總結和梳理就顯得尤為必要,一方面可以彌補其在理論研究層面的空白,另一方面為喜愛這個劇種的年輕觀眾提供一些有益的參考。

一、聲音的運用

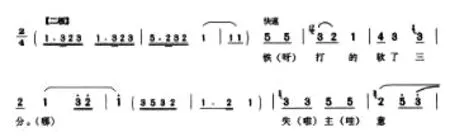

亂彈演員在聲音的運用方面是比較有特點的。在其他劇種中,由于有著各種各樣的行當,因此發聲機制也不同,如京劇的生角是以真聲為主來演唱,而旦角則是以假聲來演唱的。不同行當有著不同的嗓音使用分配。而在對亂彈的影像資料及現場演出進行深入分析后,本人發現亂彈中的生角在演唱過程中同時使用了兩種用嗓方式,這一特點以老生最為突出,不但使用了真聲,而且假聲也是相當普遍的,形成了真假聲頻繁轉換的音色效果。通過對亂彈的樂譜進行仔細的分析后,本人認為由于亂彈音樂獨特的行腔風格,用假聲演唱的音樂部分一般超出了生角演員真聲范圍,如亂彈《全忠孝》中的一句:

這是父親秦洪和兒子秦紀龍對唱唱段中的一句,襯詞“哪”在小字一組的c,演員的演唱以真聲帶調控為主,而之后的拖腔從譜面上看則是直接跨越到小字二組的e,跨越的音程度數達到十度,這種大幅度的跳進基本上超出了生角演員的自然音域,在客觀上促使其在該襯詞的拖腔處使用另一種發聲機制,即嗓音的輕機理調控——假聲。真聲演唱的部分,近似于人平時生活中的說話聲音,氣息比較穩定有力,聲音結實渾厚、蒼勁有力,運用假聲所產生的音色則又婉轉輕盈,有一定的張力和穿透力,讓人感覺韻味悠長。從聽覺上來講,生角的演唱聲區比旦角要寬。在亂彈的行腔過程中,真假聲轉換不是偶爾出現一次或兩次,而是在每個樂句中至少會出現兩次,出現的頻率之高也是其他劇種無法比擬的。本人認為,真假聲轉換如此頻繁,對演員嗓音和體力的消耗都是一種巨大的考驗。

亂彈旦角的演唱同樣是運用真假聲混合的發聲機制,但由于客觀上旦角的調門比生角高一個八度,生角的拖腔處往往跨越一個八度,旦角的拖腔自然就在一個八度的范圍內,因此旦角真假聲轉換的痕跡不似生角那樣明顯。一般在較低的聲區旦角運用大本嗓,即真聲來演唱,音色飽滿鏗鏘有力,至中聲區時,一般鋼琴上從小字一組的f至小字二組的e,旦角開始在真聲的基礎上逐漸混入假聲,音色柔和圓潤,有著豐富的情感表現力,至小字二組e以上的聲區時,全部運用假聲來演唱。

此處需要強調的是,以上對旦角在不同聲區聲音比例運用的總結只是本人在對亂彈音像資料中的旦角進行聲音分析后所感受到的大致的一種聲音運用規律,但不是絕對的,由于人與人嗓音條件的差異性,不同的演員在面對相同的唱段時,可能會提前或延遲調整聲音的配比,這種情況也是無可厚非的。

其它行當如凈行和丑行在亂彈劇目中的唱腔比重比較有限,而且它們多注重念功,主要使用真聲來念白。

二、氣息的運用

氣息在中國傳統戲曲藝術中的作用如同一個房子的根基,沒有根基的存在,其它都是紙上談兵,氣息運用的正確與否直接關系到演員能否自如地駕馭戲曲藝術中大篇幅的人物唱段,同時也決定了演員是否具有扎實的基本功。亂彈演員們在學戲之初常常是先學習如何運氣,在開口演唱之前先檢查氣息是否已經準備好。亂彈講究把氣息吸到丹田處,把氣息的支點安放在這個位置,伴隨著氣息的下沉,胸腔、腹腔都隨之擴張,形成一個很好的共鳴腔體。在發聲時,演員對氣息的感覺是向下向腰四周慢慢鋪開,保持吸氣的狀態,小腹的丹田處則形成一個向內向上的力,與腰部向下向外擴張的狀態形成對抗,如此,氣息便被很好地控制在丹田處。一旦掌握這種吸氣方法,演員們便可自如地控制氣息,這種吸氣狀態下產生的聲音自如通暢,同時能夠毫無障礙地跨越不同的音域。優秀亂彈演員一般在基本功,包括唱念做打四方面需要樣樣精通,在舞臺上邊做動作邊演唱本身是對亂彈演員的全面考驗,此時,用丹田氣去演唱既可以保證演員們做各種嫻熟的動作,同時又不影響演員氣息的穩定,唱腔的流暢。在丹田氣支持下發出的聲音結實、飽滿,才有利于演員更好地塑造人物角色,表達人物的內心情感。

三、語言的運用

語言是中國戲曲聲腔形成的首要前提和基礎,也是一劇種區別他劇種的重要條件。因此,各地方言不同,聲韻調各異,于是便誕生了不同的戲曲劇種。由于是在威縣這片土地上經過藝人們不斷的改革創新而發展起來一種戲曲藝術,接受了這片土地文化風土人情長期的熏陶和洗禮,自然,威縣亂彈的咬字吐字方式與威縣當地方言的發音吐字是息息相關的,這一點從威縣亂彈眾多的的錄像資料中可以得到有力的證實。

威縣方言最具代表性的發音方式就是在聲母的分類上區分尖團音,凡是以j、q、x為聲母的字為團字,凡是以z、c、s為聲母的字為尖字。如“精”的聲母本身是發舌尖前音“j”,可是在威縣方言中讀成舌面音“z”,“先”在普通話中的聲母發音為舌面音“x”,在威縣方言中卻讀成“s”。這種方言的咬字方式直接體現在威縣亂彈的發音過程中。比如,亂彈《汴梁圖》中,劉桂蓮與皇上對唱時,“為王我面前敢多言”一句,“前”字的發音不是“qian”,而是“cian”;《黃桂香上墳》中“那太陽滾滾日落西輪”一句,“西”字的發音是“si”,類似的尖團字在威縣亂彈中數不勝數,如果在演唱過程中,違背了尖團字的咬字規律,則會使觀眾曲解唱詞的原意。此外,與普通話相比,還有些聲母也在威縣方言中發生了變化,如舌尖后音“r”在發音過程中變為舌尖中音“l”,亂彈《王懷女》中“手刃國賊”一句,“刃”發音為“len”,而不是“ren”。

除了上述聲母的變化之外,威縣亂彈中的部分韻母與普通話的發音也有很大的差別。有些單韻母變為復韻母,如《王懷女》中,王懷女的母親對其父親唱出“迫害自己的妻”一句,“迫”在普通話中讀“po”,在威縣亂彈中韻母則由單韻母“o”變為復韻母“ai”;有些韻母的變化甚至非常徹底,直接由聲母變為韻母,如王懷女去見楊延昭時,楊延昭唱到“本該留你在此歇息幾日”,“日”字本應該是舌尖后音,可是唱詞中的發音卻變成了自成音節的單韻母“er”。由此看來,方言對亂彈唱詞的影響是非常直接的。正是由于威縣方言存在以上的發音特點,才形成了威縣亂彈如今的唱腔風格。

四、共鳴的運用

在中國傳統戲曲藝術中,良好的聲音共鳴能帶給觀眾愉悅的視聽感受,而這種良好的聲音共鳴取決于演員們所使用的用嗓情況。因此,上述亂彈演員們的用嗓方法也決定了他們的共鳴。由于生角在演唱時主要使用真聲,因此客觀上決定了演員在演唱時以胸腔和口腔共鳴為主,而在假聲的潤腔部分時,摻雜有極少的頭腔共鳴。相比之下,旦角的真假聲結合使用情況比較多,而且音區也偏高,所以旦角的共鳴位置一般偏向口腔和頭腔,而胸腔共鳴是比較少的,其音色也偏重于清亮、柔美。

以上是筆者在對亂彈的音像資料進行深入分析和研究的基礎上對亂彈演員們普遍運用的演唱方法進行的基本總結和歸納,除此之外,很多藝人在亂彈形成和發展過程中,為了使唱腔更加的優美動人,還曾多次對演唱方法進行了創新和改革,但是由于資料極其有限,此處不再贅述。

五、結語

綜上所述,威縣亂彈唱腔風格的形成離不開演員們在長期的歷史積淀和舞臺實踐過程中形成對基本演唱方法與技巧的嚴格要求,嗓音、氣息、語言、共鳴這四個要素相輔相承,缺一不可。對以上四個要素高度的審美追求形成了威縣亂彈特有的韻味與風格。在四大要素的相互支撐下,劇中的人物形象才得以鮮活、豐滿、立體地呈現在舞臺上,并且經受住時間的考驗,在悠久的戲曲歷史長河中站穩腳跟。如今,隨著國家對非物質文化遺產的保護和傳承,亂彈在當地政府的宣傳和實施的一系列保護措施下重新煥發生機,得到了廣泛的傳播與發展,也以其獨具特色的魅力吸引著年輕聽眾的到來。■

[參考文獻]

[1]何敏娟.談談戲曲聲樂[J].人民音樂,1989,05:11-13.

[2]莫西.丹田氣與歌唱呼吸[J].音樂、舞蹈研究,1983,01:59-64.

[3]郭克儉.中國戲曲演唱藝術系統探索[J].中國音樂,2009,10:87-89.