白石嶂礦床成礦地質條件及找礦標志

胡 靜

(廣東省核工業地質局二九二大隊,廣東 廣州 517000)

1 區域地質概況

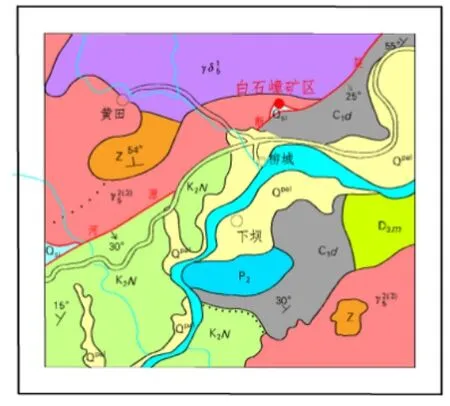

礦區位于佛岡—豐良深斷裂帶與河源深斷裂帶交匯地段,和平凹褶斷束(Ⅳ4)與永梅凹褶斷束接壤處(Ⅳ8)附近[1]。礦床賦存于燕山二期細粒二云母花崗巖株南東端西側與上三疊-下侏羅統地層的接觸帶,如圖1所示。

圖1 白石嶂礦區地質概況

2 成礦地質條件

2.1 構造條件

礦區附近規模較大的斷裂為河源斷裂,屬河源深斷裂帶的一部分。

河源斷裂呈S”形波狀彎曲,產狀變化較大,總體走向北東40°,傾角30°~60°,以壓扭性為主的構造帶,根據斷裂中的構造產物分析早期為壓扭性活動,受SN扭力產生NW—SE向的側壓力,產生一套壓碎巖、碎裂巖、碎屑巖、靡棱巖等,中期呈張扭性活動,原壓力方向松弛,上盤不斷下滑為紅色礦物沉積創造了條件[2]。后階段的扭性活動為主,產生泥狀的靡棱巖、靡棱質構造角礫巖等。

礦區附近的河源斷裂走向由NE50°轉向NE65°,白石嶂礦床產于斷裂構造拐彎處SW端附近的構造膨大部位的石英巖帶中。

石英巖帶(QSi)∶由多呈白色、灰白色、淺肉紅色,是石英巖礦的賦存層位。主要由石英(含量90%~99%)、長石(1%~3%)、褐鐵礦(0.1%~2%)等礦物組成,石英大致可分為二期,早期石英呈乳白色、灰白色夾有長石等礦物,透明度較差[3],晚期石英呈不規則脈狀、細脈狀分布于早期石英巖裂隙中,不規則石英脈的局部膨大處可見晶簇狀石英,SiO2含量較高(SiO2>99%),呈乳白色半透明狀。

2.2 成礦條件

礦區附近的巖漿巖,主要為燕山三期細、中、粗粒黑云母花崗巖(γ52(3)),屬新豐江巖體的一部分。新豐江巖體呈巖基狀產于河源斷裂的下盤,總體呈北東向帶狀分布,出露面積1340km2,同位素年齡134~153Ma,屬侏羅世晚期巖漿活動的產物。

中粗粒似斑狀黑云母花崗巖呈灰白色到淺肉紅色、半自形似斑狀花崗結構、塊狀構造。主要由他形石英(30%~40%),鉀長石(30%)、斜長石(30%~35%)、黑云母(3%~4%),少量磁鐵礦等副礦物組成。

3 礦體特征

石英巖礦體受河源斷裂帶控制且產于河源斷裂帶內。礦體賦存于河源斷裂帶石英巖中,出露長度約1570m,寬度320m~554m,位于石英巖帶(Qsi)的上部。礦體位于呈似層狀平緩產出,走向37°~53°,產狀120°~152°∠19°~30°。礦體埋深0m~12m,賦存標高170m~415m。礦體走向延長832m,傾向延深52m~537m,鉛直厚度9m~44m,平均厚度為24m,礦體的形態及內部結構為規則—簡單類型。

4 找礦標志

4.1 礦床成因

本礦床產于河源斷裂的上部,礦體形態、產狀及規模受河源斷裂中的熱液石英巖所控制。

白石嶂礦區位于河源斷裂帶中,河源斷裂帶是一個多期次活動的斷裂,早期為壓扭性活動為主,受SN向扭力產生NW—SE向的側壓力,產生一套壓碎巖、碎裂巖、碎屑巖、糜棱巖等。中晚期呈張扭性活動,原壓力方向松弛,上盤不斷下滑為紅色砂礫巖沉積創造了條件,形成河源盆地,(局部地段與石炭系地層呈構造接觸),同時形成富含硅質的熱水充填交代的壓碎巖等,在壓力及溫度逐漸減少變低的過程中,硅質從高壓高溫的水中析出交代壓碎巖中的長石、黑云母等,并充填在壓碎巖的裂隙及孔隙中,為石英巖礦的形成創造了條件。

后期的構造活動以張扭性活動為主,前期形成的熱液礦物質,進一步破碎及產生糜棱巖,糜棱角礫巖及不規則的裂隙,晚期的高溫高壓的熱水在溫度及壓力逐步變小的過程中析出硅質充填礦石的裂隙中,增加了SiO2含量并帶走了部分Fe2O3等,形成熱液型礦床。

4.2 找礦標志

深斷裂構造的構造膨大部位,該類礦物在地表出露部位較難生長大的喬木,植被不發育,地表特征明顯。

5 結語

構造膨大部位的礦石具有金屬物質含量低、氧化硅含量高特征,是優質的玻璃、光纖玻璃,太陽能薄膜原料。且該類礦床的剝采比小,礦床開采的成本低,收益高的特征,因此此類礦床開采前景較好。

參考文獻

[1]王曉偉,楊春霞,王啟航,等.甘肅北山造山帶南緣白石壩一帶南嶺型花崗巖地球化學特征與錫成礦作用淺析[J].礦產與地質,2016,30(2):157-163.

[2]王樂.吉林六道崴子鐵銅多金屬礦床成因及找礦方向研究[J].河北北方學院學報:自然科學版,2016,32(11):24-29.

[3]楊果林.皖南休寧縣白石坑-上村一帶金礦成礦地質特征及找礦前景淺析[J].四川地質學報,2012,32(s1):13-16.