舒胃湯聯合三聯療法治療肝胃郁熱型消化性潰瘍的效果探究

余 進,盧 楨

(仁壽縣中醫醫院,四川 眉山 620010)

消化性潰瘍(PU)是消化內科的常見病,主要是指發生于胃和十二指腸的慢性潰瘍。此病的發病機制較為復雜。肝胃郁熱型消化性潰瘍患者的主要臨床表現為口干、口苦、胃部有灼熱感、煩躁易怒及大便干燥等[1]。目前臨床上主要采用以根除幽門螺桿菌、保護胃粘膜、抑制胃酸分泌為治則的三聯療法或四聯療法對消化性潰瘍患者進行治療,雖有良好的治療效果,但停藥后患者病情的復發率較高[2]。為了探究用舒胃湯聯合三聯療法治療肝胃郁熱型消化性潰瘍的臨床效果,筆者對仁壽縣中醫醫院收治的49例肝胃郁熱型消化性潰瘍患者進行了以下研究。

1 資料與方法

1.1 基本資料

從仁壽縣中醫醫院2016年1月至2017年2月期間收治的肝胃郁熱型消化性潰瘍患者中隨機選取49例患者作為研究對象。將其隨機分為對照組和觀察組。觀察組25例患者中有男性13例、女性12例;其年齡為22~65歲,平均年齡(43.55±7.26)歲;其病程為1~8年,平均病程(4.58±1.22)年。對照組24例患者中有男性14例、女性10例;其年齡為21~64歲,平均年齡(42.58±7.26)歲;其病程為2~9年,平均病程(5.53±1.29)年。兩組患者的基本資料相比,P>0.05,可進行組間比較分析。

1.2 研究對象的納入標準[3]

1)其病情符合消化性潰瘍的診斷標準。2)其病情符合肝胃郁熱證的中醫辨證分型標準。3)簽署了自愿參與本研究的知情同意書。

1.3 研究對象的排除標準

1)患有嚴重的心、肝、腎等臟器的功能性疾病。2)其潰瘍的直徑>3 cm。3)患有十二指腸球后潰瘍。4)處于妊娠期或哺乳期。5)對本研究中所用的藥物過敏。6)患有意識障礙或精神疾病。7)近3個月內服用過抗生素或質子泵抑制劑。

1.4 方法

為對照組患者應用三聯療法進行治療。進行治療所用的藥物和用法如下:1)阿莫西林舒巴坦匹酯片(生產廠家:浙江亞峰藥廠有限公司,批準文號:國藥準字H20061148,規格:0.25 g/片),口服,2~4片/次,1次/8 h。2)膠體果膠鉍顆粒(生產廠家:大同市維敏制藥有限責任公司,批準文號:國藥準字H20052560),口服,0.15 g/次,4次/d。3)奧美拉唑腸溶膠囊(生產廠家:修正藥業集團長春高新制藥有限公司,批準文號:國藥準字H200033484)口服,20 mg/次,1~2次/d。在此基礎上,為觀察組患者加用舒胃湯進行治療。舒胃湯的藥物組成和用法是:川楝子、砂仁、甘草各6 g,枳殼、厚樸、柴胡各10 g,延胡索、郁金、白芍各12 g,蘆根、石斛、蒲公英各15 g。水煎服,1劑/d,分早晚兩次服下。兩組患者均連續治療4周。

1.5 觀察指標

對比兩組患者治療的效果、主癥積分和次癥積分。

1.6 療效判定標準

1)治愈:治療后,患者的臨床癥狀完全消失,其潰瘍病灶完全愈合。2)顯效:治療后,患者的臨床癥狀明顯改善,其潰瘍病灶基本愈合。3)有效:治療后,患者的臨床癥狀有所改善,其潰瘍病灶的面積縮小≥50%。4)無效:治療后,患者的臨床癥狀未改善,其潰瘍病灶的面積縮小<50%。總有效率=(治愈例數+顯效例數+有效例數)/總例數×100%。

1.7 統計學方法

采用SPSS21.0統計學軟件對本文中的數據進行分析處理。患者的主癥積分和次癥積分等計量資料用(±s)表示,采用t檢驗,治療的總有效率等計數資料用%表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 治療前后兩組患者主癥積分和次癥積分的比較

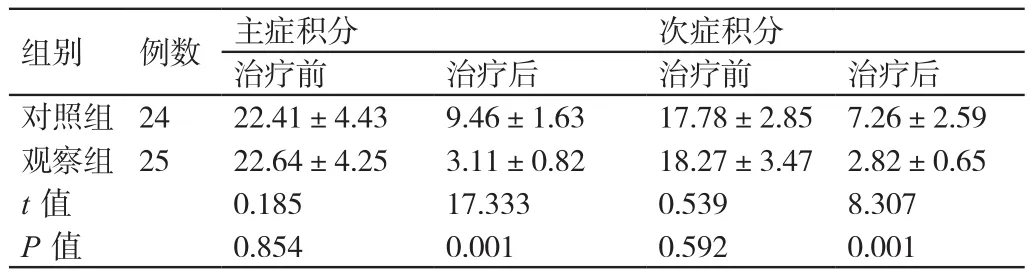

治療前,觀察組患者的主癥積分和次癥積分的平均值分別為(22.64±4.25)分、(18.27±3.47)分;對照組患者的主癥積分和次癥積分的平均值分別為(22.41±4.43)分、(17.78±2.85)分。兩組患者治療前的主癥積分和次癥積分相比差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,觀察組患者的主癥積分和次癥積分的平均值分別為(3.11±0.82)分、(2.82±0.65)分;對照組患者的主癥積分和次癥積分的平均值分別為(9.46±1.63)分、(7.26±2.59)分。觀察組患者接受治療后其主癥積分和次癥積分均低于對照組患者,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表1。

表1 治療前后兩組患者主癥積分和次癥積分的比較(分,±s)

表1 治療前后兩組患者主癥積分和次癥積分的比較(分,±s)

組別 例數 治療前 治療后 治療前 治療后對照組 24 22.41±4.43 9.46±1.63 17.78±2.85 7.26±2.59觀察組 25 22.64±4.25 3.11±0.82 18.27±3.47 2.82±0.65 t值 0.185 17.333 0.539 8.307 P值 0.854 0.001 0.592 0.001

2.2 兩組患者治療總有效率的比較

治療后,觀察組患者中臨床療效為治愈的患者有15例(占60.0%),為顯效的患者有6例(占24.0%),為有效的患者有3例(占12.0%),為無效的患者有1例(占4.0%)。觀察組患者治療的總有效率為96.0%(24/25)。對照組患者中臨床療效為治愈的患者有10例(占41.7%),為顯效的患者有5例(占20.8%),為有效的患者有3例(占12.5%),為無效的患者有6例(占25.0%)。對照組患者治療的總有效率為75.0%(18/24)。觀察組患者治療的總有效率高于對照組患者,差異有統計學意義(P<0.05,χ2=4.410)。

3 討論

消化性潰瘍是消化內科的常見病,主要是指發生于胃和十二指腸的慢性潰瘍。此病具有病程長、易反復發作及并發癥較多等特點。消化性潰瘍患者的主要臨床表現為上腹部疼痛(具有周期性和節律性)、胃部有灼熱感及反酸等。目前臨床上主要采用以根除幽門螺桿菌、保護胃粘膜、抑制胃酸分泌為治則的三聯療法或四聯療法對消化性潰瘍患者進行治療,雖有良好的治療效果,但停藥后患者病情的復發率較高。中醫認為,消化性潰瘍屬于“胃脘痛”的范疇。肝胃郁熱型消化性潰瘍是消化性潰瘍的常見類型。舒胃湯中的厚樸可健胃消食、下氣寬中、緩解腹脹、便秘等癥狀;柴胡可解郁疏肝;砂仁具有調中行氣、醒脾和胃的功效;石斛和蒲公英可清熱解毒、利尿散結;白芍具有養血柔肝、緩中止痛的功效;枳殼可理氣寬中、行滯消脹;川楝子具有疏肝泄熱、行氣止痛的功效;郁金可活血止痛、行氣解郁、清心涼血;甘草可緩急止痛;延胡索可活血、行氣、止痛;諸藥合用可共奏清熱解毒、疏肝和胃、緩急止痛之功。相關的臨床實踐證實,用舒胃湯聯合三聯療法治療肝胃郁熱型消化性潰瘍的臨床效果良好[3]。為了進一步探究用舒胃湯聯合三聯療法治療肝胃郁熱型消化性潰瘍的臨床效果,筆者對仁壽縣中醫醫院收治的49例肝胃郁熱型消化性潰瘍患者進行了分組比較研究。本研究的結果顯示,觀察組患者治療的總有效率(96.0%)高于對照組患者治療的總有效率(75.0%)。

治療前,兩組患者的主癥積分和次癥積分相比差異不大。治療后,觀察組患者的主癥積分和次癥積分均低于對照組患者。

綜上所述,用舒胃湯聯合三聯療法治療肝胃郁熱型消化性潰瘍的臨床效果顯著,可有效地改善患者的上腹部疼痛、胃部有灼熱感及反酸等臨床癥狀。

參考文獻

[1]張琪, 梁海業, 陳世新,等. 舒胃湯聯合四聯療法治療肝胃郁熱型消化性潰瘍50例[J]. 陜西中醫, 2015(1):10-12.

[2]楊倩, 杜朋麗, 趙丹陽,等. 自擬胃舒湯聯合四聯療法治療慢性胃炎伴幽門螺桿菌感染陽性臨床觀察[J]. 湖北中醫雜志, 2017(7):23-24.

[3]吳成強, 張麗芳, 張斌. “腰痛舒”聯合經皮穿刺椎間盤切吸術治療腰椎間盤突出癥49例臨床觀察[J]. 江蘇中醫藥, 2016, 48(12):27-29.