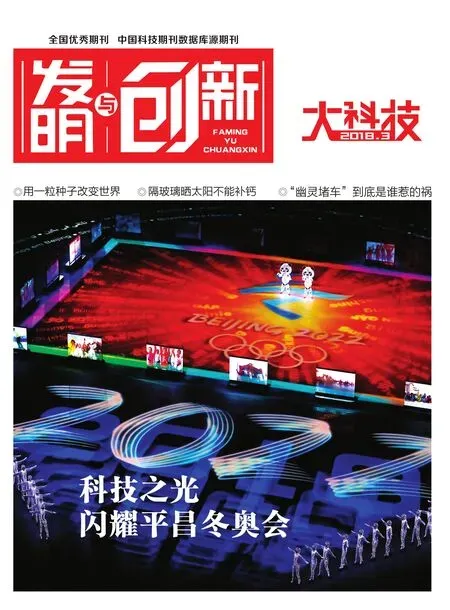

科技之光閃耀平昌冬奧會

▲開幕式

冬奧會上比拼的不只是“更高、更快、更強”,還有“更科技”。四年一度的冬奧會,每一屆都能體現科技及相關應用的進步。2月9日至25日,2018年平昌冬奧會精彩上演,最讓人眼前一亮的不僅是運動場上的角逐,還有體育盛會對“科技之美”和“未來生活”的展現。

燃燒了17個日夜的平昌冬奧會圣火在2月25日徐徐熄滅,來自世界92個國家和地區的冰雪健兒在韓國平昌闡釋了“更高、更快、更強”的奧運拼搏精神,創造了一個又一個奇跡。冬奧會上不僅有運動員的颯爽英姿,亮閃閃的獎牌,永不放棄的拼搏精神,還有不少高科技的身影。

5G通信技術首次亮相奧運會,同步視角、360度全景虛擬現實直播及全方位視覺等5G服務,帶給觀眾頂級視聽體驗;保暖服裝、智能背心、防護頭盔等裝備的升級,幫助運動員、教練優化訓練方式,減少了傷病;冰壺刷、雪橇等運動產品技術的改進,使得賽事不斷豐富“更高、更快、更強”的內涵……

值得一提的是,平昌冬奧會閉幕式上,由張藝謀執導的“北京8分鐘”不僅用現代手法和思維為全球觀眾奉獻了一臺蘊含豐富中國文化、展現新時代中國形象的視覺盛宴,同時也展現了中國強勁的科技力量:與演員共舞的智能機器人、細致到微米的冰屏、充當導演的“眼睛”和“指揮棒”的視覺仿真系統……

科技向體育行業的滲透,正帶來新的“玩法”。

5 G塑造奧運新“視界”

“ICT奧運會”(ICT即 Information Communications Technology,指信息通信技術)是平昌冬奧會的五大目標之一,信息技術成了奧運科技的重中之重。最初,信息技術與奧運會的緊密結合使現代奧林匹克運動得到了前所未有的傳播效果。如今,信息技術還要全方位地滿足運動員、觀眾和賽會服務人員的不同需求。

就在平昌冬奧會落幕的第二天,2018世界移動通信大會正式開幕,5G技術成為大會焦點,各大運營商和手機廠商紛紛開始布局5G業務。而5G也是平昌冬奧會上最亮眼的技術。

5G不僅僅是更高速率、更大帶寬、更強能力的接口技術,還是面向業務應用和用戶體驗的智能網絡。在平昌冬奧會上,5G的應用主要涵蓋了賽事直播、增強現實、虛擬現實、自動駕駛等領域。

競技體育最大的魅力就是它的觀賞性,對于一名普通觀眾而言,無論是親臨現場,還是坐在電視機前,視覺體驗永遠是第一位的。

2008年北京奧運會首次使用了高清直播技術,此次平昌冬奧會通過5G技術傳輸,第一次在開閉幕式和部分賽事中大規模使用了UHD超高清電視直播賽事。UHD的分辨率可達3840×2160,清晰度是普通全高清1080P的4倍,這給轉播畫面質量的提升帶來了質的飛躍。將它用于體育賽事轉播,觀眾可以清晰地捕捉到運動畫面中的每一個細節和特寫,感受最逼真的視覺體驗。盡管目前超高清電視的普及率還不高,但到了2022年北京-張家口冬奧會,這項技術將進入成熟期。

有賴于5G網絡,觀眾還首次嘗試了同步視角、全景視角和時間切片等觀賽方式。所謂“同步視角”,顧名思義就是讓觀眾從運動員的視角來觀看賽事直播。比如說,在有舵雪橇比賽中,將迷你攝像頭安裝在雪橇前部,這時觀眾仿佛置身雪橇內部,和運動員一起親歷比賽中的緊張與刺激。

而“全景視角”則是在滑雪賽道中安裝多個攝像機,每位參賽選手身上還會攜帶一枚芯片,比賽過程中能隨時跟蹤任意一名選手的位置,切換各位選手的比賽畫面。

“時間切片”指的是運動員動作的切割和回放。在平昌冬奧會上,日本花滑選手羽生結弦的一連串滑行、每一個旋轉和跳躍,幾乎都能從360度不同的視角進行立體展示。因為在花樣滑冰比賽的觀眾席上,有多達上百臺攝像機每時每刻在對準運動員進行拍攝。

在比賽之外,觀眾可以到5G體驗館進行游戲體驗,只要戴上VR眼鏡,就能像運動員一樣,在虛擬賽場上進行冰球、滑雪等項目的比賽,還能感受試運營的裝配有5G通信的自動駕駛汽車。韓國電信公司甚至在奧運場館附近建起了5G村,以展示各類5G技術的應用。

科技澆制最優冰場

平昌冬奧會冰上比賽上新創造的奧運會紀錄及世界紀錄被稱比以往任何的大賽都多。為何會如此?韓國《亞洲經濟》一篇報道認為,除了選手們出眾的實力,江陵冰上運動場優秀的冰質也是功臣之一。

江陵冰上運動場承接了平昌冬奧會花樣滑冰、短道速滑兩個項目。這兩個項目對場地條件的要求區別很大,這就需要江陵冰上運動場能在短時間內對二者進行快速轉換。比四塊標準籃球場拼起來還大的冰面上,每一寸都要同等溫度、同等厚度、光潔平整、軟硬適度,然而花樣滑冰需要軟糯的冰面保證起跳,短道速滑需要脆硬的冰面助力提速,就算外行也知道這里面有多少工作要做。

江陵冰上運動場的法國制冰師雷米·伯勒爾說:“確切來說,花樣滑冰需要的制冰溫度大約在-3℃到-4℃,冷了容易碾崩,熱了會令賽場水汪汪的,運動員會覺得冰刀拔不出來,影響起跳;而短道速滑需要-6℃到-7℃的冰溫,硬一點的冰面能給長刃提供更好的力度支持。”按照江陵冰上運動場的設計規劃,通過彌補在冰面下的設備、管線,可以實現3小時內不同溫度、濕度的升高和降低。

作為同屬國際滑冰聯盟管轄的冰上運動,花樣滑冰和短道速滑向來共用一塊冬奧會冰面。從以往比賽來看,兩個項目隔日交錯進行的情況居多,但像平昌冬奧會這般,有兩個比賽日是上午花樣滑冰下午短道速滑、中間只隔4小時的情況少之又少。

▲短道速滑冰溫要在-6℃到-7℃(圖/新華社)

伯勒爾卻說,他和他的制冰團隊已經獲得了足夠長的轉場時間。“其實改變溫度并令冰面達到既定狀態只需要一個半小時。比較難解決的是當花樣滑冰、短道速滑的正賽和訓練時間全部攪在一起的時候。”平昌冬奧組委給花樣滑冰和短道速滑各準備了一片訓練冰,這大大緩解了制冰團隊的工作壓力。“你當然得確保訓練冰面和比賽冰面的狀況一模一樣,這樣才公平。”

更難的工作當屬維護。比賽期間,這其實是一份“7x24”的任務,溫度、濕度、上冰人數、選手們的動作流程和用刃習慣,甚至是到場觀眾的人數和熱情程度,都有可能影響冰面不同位置的損壞程度。

與此同時,江陵冰上運動場還安裝了一套可以全天24小時監控冰面情況的系統——“冰眼”,一旦出現問題,馬上會反饋給應急中心進行妥善處理、解決。

作為平昌冬奧會最重要的競賽場館之一,江陵冰上運動場發揮了重要作用,為運動員取得優異成績提供了保證。

運動產品不斷優化升級

科技對奧運的滲透,除了提供更完善的基礎服務,提升大賽的傳播效率,更無法忽視的還有它直接參與競技體育的比拼,幫助一批又一批運動員去創造“更高、更快、更強”的紀錄。

冰壺運動可以算是冬奧會賽場上最神秘、優雅的項目,它被喻為“冰上的國際象棋”。在欣賞冰壺比賽時,觀眾會看到選手們不斷地用一把刷子在冰上掃刷,這個刷子就是冰壺刷。利用冰壺刷適當地掃刷,改變冰的內能使表面的冰形成薄薄的一層水,這樣就能減少冰壺與冰面之間的摩擦,令冰壺走得更遠。同時,運動員還可以利用掃刷使冰壺改變前進的方向,達到弧線滑行的效果。

隨著技術的發展,冰壺刷不斷升級,有些先進的冰壺刷已自帶“記憶功能”。刷子上裝有傳感器和記憶卡,可以記錄選手施加的向下力、刷子沿冰壺路線行進的距離及選手的身體狀況等詳細數據。這些數據通過電腦分析后,不但可以作為教練選拔隊員的參考,而且還能幫助運動員改善感覺和技術,以達到增強實力的目的。一把小小的冰壺刷在冰壺運動中扮演著越來越重要的角色。

▲利用冰壺刷適當地掃刷,能改變冰的內能,令冰壺走得更遠(圖/《中國青年報》)

雪上項目的重要裝備——雪橇自然也是高科技的寵兒。制造出質量更輕、強度更大的雪橇是未來一個重要的研究方向。如今,頻頻出現在航空航天領域的碳纖維材料已經正式應用于雪橇器材。碳纖維質量輕、強度大、耐腐蝕、耐高溫、耐低溫、剛性大,用它制成的雪橇在任何環境下都能使用,且使用壽命更長。

Fanatic滑雪板公司利用碳纖維發明了一款新型雪橇。Fanatic采用特殊的工藝,將纖維絲束展開,使之能在預期方向上達到更大的強度與剛度。這種用碳纖維材料制備的雪橇質量更輕、強度更大。此外,人體工程學設計同樣非常重要,通過精簡內部結構使其更便于運動員在比賽初期的助跑階段能順利“躍”入雪橇。碳纖維材料的引入,讓雪橇的各項性能顯著升級,也讓參賽選手在比賽中的成績更加出色。

高科技不僅能幫助運動員提高成績,也極大地方便了裁判,使他們可以進一步確保比賽結果的準確和公平。比如,短道速滑項目往往會出現選手間極其微小的成績差距,用肉眼或一般攝像機難以判定選手之間的名次。在越野滑雪、速度滑冰的賽場上,每一位參賽選手的雙腿上都會綁定一對質量極輕且性能可靠的異頻雷達收發機,以便計時器在比賽過程中能精準測定、記錄并公布參賽選手和團隊的成績與最終排名,準確性可達千分之一秒。

智能服飾大顯身手

平昌冬奧會除了精彩無比的賽事,運動員身上各式各樣的服裝也十分引人關注。各大科技公司大顯身手,紛紛推出創新高性能服飾,從各式抗寒保溫服到提升運動水平的訓練服,為運動員們助力。

為抵御寒冷更好地備戰平昌冬奧會,作為美國官方制造商的拉爾夫·勞倫,專為美國滑雪隊設計了自動加熱夾克。該夾克里配備了電池,是一種由銀和碳制成的電子導熱金屬油墨印刷條,就像披著一條時尚電熱毯,運動員按下超薄鋰粒子電池組上的按鈕,激活保暖夾克就可以了。該夾克內設三檔溫度,可通過手機調節,電池續航能力長達11個小時。

中國在服裝保暖性能方面也做出成績。閉幕式上“北京8分鐘”是在韓國當地時間晚上8點進行,那時現場氣溫已降到-3℃左右。為了做好演員的防寒保暖工作,主創團隊采用了石墨烯智能發熱服飾來確保演員在穿著較薄的演出服時不被凍傷。

無論何種運動項目,擁有一件合身的運動服往往有助于提高運動員的比賽成績。冬奧會上速滑項目的競賽服就處處體現著科技含量。速滑競賽服在大腿處使用了比普通纖維彈性強數十倍的橡膠材料,這種材料可最大程度地減少體力消耗;而在右胯部以內附著一種合成纖維,可有效減小摩擦力。為了減少空氣阻力,速滑競賽服的雙手及雙腳處還使用了蜂窩樣式的聚氨酯材料,以求最大限度地提高運動員成績。

對于速降滑雪者來說,擁有一款高性能的頭盔對減輕碰撞造成的顱骨損傷也非常重要。在平昌冬奧會上,美國滑雪隊成員戴上了最新的多方向沖擊防護頭盔,這款頭盔有助于減少轉彎時的旋轉運動。此外,頭盔的外殼采用了一個“錘頭”設計,能減少回轉頭部帶來的沖擊。

除了在比賽場上大放異彩的競賽服,還有提升運動水平的訓練服。加拿大滑鐵盧大學的兩名學生開發了一款名為Athos的高科技速滑訓練服。這款訓練服裝有內置傳感器,能感應和追蹤肌肉纖維內部的活動,并通過應用程序告訴用戶各部分肌肉的運動狀態。訓練服使用的是在醫療領域已應用了數十年的肌電圖技術,當運動員移動時,收縮的肌肉纖維會發出導電信號,從而被記錄下來,令訓練更具有針對性。

北京打造“云上奧運”

在平昌冬奧會閉幕式上,北京再次用8分鐘驚艷世界。在這短短的8分鐘里,智能機器人操作的24面冰屏、與輪滑演員精準互動的視覺技術、兩只身著石墨烯服飾的憨態可掬卻又靈活自如的大熊貓,中國用高科技的手段向世界發出盛情邀請,冬奧會正式進入“北京周期”。

▲中國用高科技的手段向世界朋友發出盛情邀請,冬奧會正式進入“北京周期”(圖/新華社)

還記得十多年前,在雅典奧運會閉幕式上,中國用紅燈籠、茉莉花等中國元素,展示出燦爛的傳統文化和歷史文明。兩個8分鐘可謂穿越5000年,從展示傳統文化到炫出最新科技,如今,中國在世界舞臺上秀出更多科技感。盡管距離2022年北京-張家口冬奧會還有4年的時間,但在此次平昌奧運會上,中國已經推出了數字奧運的發展理念和規劃。

阿里巴巴在2017年1月與國際奧委會簽署了一份至2028年的長期戰略合作協議,以推動數字時代的奧運轉型。在此期間,阿里巴巴是國際奧委會在“云服務”以及“電子商務平臺服務”領域的唯一官方合作伙伴。

此次在平昌冬奧會期間,基于阿里云的ET奧運大腦計劃正式發布,這是一套基于人工智能和大數據的解決方案。

在未來的奧運會上,主辦城市在開始規劃奧運場館時,可以使用人工智能進行大數據地理空間分析,以選擇最佳位置;人工智能將調控舉辦地的交通情況,最大限度地提高車輛通行速度;奧運場館通過基于云的生物特征識別技術,可以改善出入控制、安全和人群管理;深度機器學習有助于模擬睡眠、營養和訓練強度之間的關系,為運動員的良好表現提供支持;大數據可以改變觀眾與奧運會的互動方式,人們可以更方便地找到去往賽場的路線,為天氣變化做好準備,并通過最新的沉浸技術以新的方式體驗奧運;云技術還可以擴大奧運內容的傳播范圍和可訪問性,讓觀眾能隨時隨地找到和分享最喜歡的賽事時刻……

一次奧運會的舉辦涉及城市基礎設施建設、競賽組織和管理、媒體傳播、觀眾服務等方方面面的投入,如果能對奧運賽事有關的人、物、事件、建筑、設施等進行“數字化”,運用人工智能、大數據進行全局分析,自動調配資源,將大大提升奧運城市的運營效率,節省更多成本。而這一切,可能在2022年北京-張家口冬奧會成為現實。