當前中國原創暢銷少兒科普圖書創作出版的特征

柳偉平

[摘 ?要]目前中國少兒科普圖書銷量持續增長,原創少兒科普圖書在該類別市場占比有了較大提升。同時,中國原創少兒科普圖書的學科分布表現為綜合百科與學科細分并存而又以后者占優勢的狀態,并呈現出內容的多元化;許多科普作品借助文學的翅膀,立足兒童興趣,重視兒童性,強調敘事技巧,重視文學性,呈現出敘事方式的平易化;而直觀、生動、形象的3D圖像、AR影像,以及影視動漫改編,體現了圖書呈現與傳播方式的趣味化。

[關鍵詞] 少兒科普 ? 科普出版 ? 藝術人文 ? 敘事方式

[中圖分類號] ?G239.2 ? ? [文獻標識碼] ?A ? ? ? ? ? [ DOI ] ?10.19957/j.cnki.kpczpl.2022.02.002

少兒科普圖書以圖書形式為少兒普及自然科學知識、倡導科學方法、傳播科學思想、弘揚科學精神,樹立科學道德,并注重趣味性、知識性、科學性以適應少年兒童的認知水平和閱讀興趣。據統計,全國出版社中高達90%以上涉及科普圖書出版業務,所出版科普圖書品種近5年年均在2萬種左右[1]。而其中,中國原創少兒科普圖書的市場份額占比過半。據開卷統計數據顯示,2021年度“少兒科普百科”類銷售(零售)排行榜前500名的圖書(除去人文社科普及類圖書),科學技術類普及圖書有374種,其中引進圖書160種,占42.78%,中國原創圖書(含臺灣、香港、澳門地區)214種,占57.22%;從圖書銷量來看,前500名中科學技術類普及圖書銷量總計28, 037, 063冊(套),其中引進圖書銷量合計9, 040, 427冊(套),占32.24%,中國原創圖書銷量合計18, 996, 636冊(套),占67.76%。由此可見,無論是圖書種類還是銷量,中國原創少兒科普圖書都已占據較大優勢。同時,仔細研究上榜圖書,可以看出我國原創少兒科普圖書出現一些新的特點。本文以2021年度開卷“少兒科普百科”類銷售排行榜(以下簡稱“2021開卷榜”)的上榜圖書為例,解析當前中國原創少兒科普圖書創作及出版中出現的三大特征。

一、“百科知識”與“學科細分”并存:少兒科普圖書學科分布的多元化

目前中國原創少兒科普圖書有多種分類法。比如當當網對少兒科普圖書分為百科知識、宇宙知識、科學世界、生物世界、生態環境、人類故事六類;京東圖書則將科普分為數理化、宇宙探索、歷史讀物、生物世界、人文地理、百科全書、科學技術七類;吳冬艷、王童寧將少兒科普圖書分為生命類、地理類、歷史文化類、天文物理類、科技應用類和綜合百科類六類[2]。其實,各分類法都有部分重疊,同時都將人文歷史歸入其中,與科普圖書的界定有出入,因此本文需要重新分類。

在中國圖書館分類法中,科學部分被分為N(自然科學總論)、O(數理科學與化學)、P(天文學、地球科學)、Q(生物科學)、R(醫藥、衛生)、S(農業科學)、T(工業技術)、U(交通運輸)、V(航空、航天)、X(環境科學),其中工業技術又分為礦業工程、冶金工業等13類。根據該分類法以及少兒圖書出版情況,可以將少兒科普讀物分為五類:綜合百科類、生命科學類(包括生物科學、醫藥衛生)、天文學與地球科學類、數理科學與化學類、科學應用類(包括農業科學、工業技術、交通運輸、航空航天)。

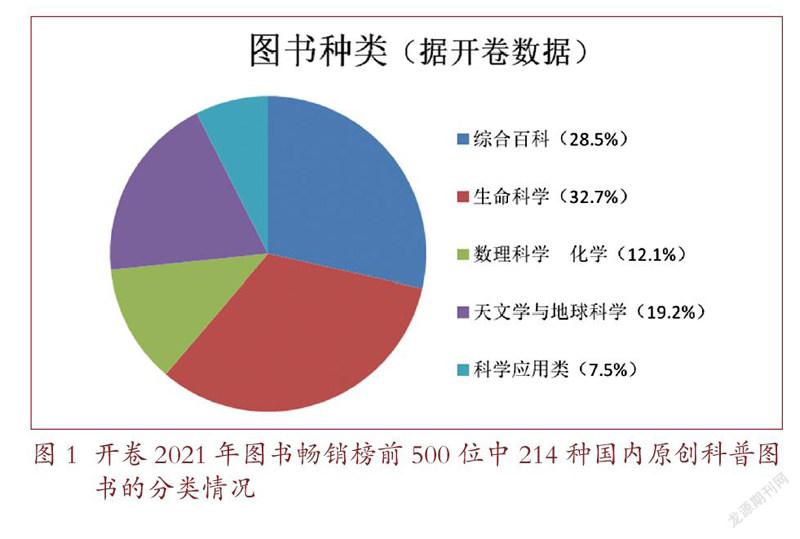

按照這一分類法,“2021開卷榜”的上榜圖書前500名中,中國原創少兒科普圖書有214種,包括生命科學類70種、綜合百科類61種、數理科學與化學類26種、天文學與地球科學類41種、科學應用類16種(見圖1)。由此可見,目前中國原創少兒科普圖書的學科分布呈現出綜合百科與學科細分并存而又以后者占優勢的狀態。

所謂綜合百科全書,就是概要記述人類一切門類知識的完備工具書。20世紀60年代“十萬個為什么”系列的誕生,標志著中國原創少兒科普百科類讀物開始出現;20世紀80年代末,“百科熱”逐漸興起;到了20世紀90年代則進入快速發展期。其中,林崇德主編的《中國少年兒童百科全書》(浙江教育出版社1991年版)在中國科普圖書市場上出現較早、影響甚巨,累計銷量超過300萬冊,多次被評選為優秀暢銷書。受其影響,《兒童的疑問:說不完的為什么》(福建少年兒童出版社1996年版)、《新世紀中學生百科全書》(中國大百科全書出版社1997年版)、《全方位兒童百科大典》(明天出版社1998年版)等“一冊在手,知識全有”的綜合百科類圖書紛紛問世,使之成為少兒科普圖書之重要形式。直到現在,這一類型也依然頗受歡迎。“2021開卷榜”上有《瘋狂的十萬個為什么》(黑龍江美術出版社,2019—2021)、《中國兒童百科全書》(中國大百科全書出版社2021年版)、《寫給兒童的百科全書》(吉林文史出版社2016年版)等61種,占28.5%。與此同時,從圖書排行榜中可以看出,學科細分類圖書占比更高,更多少兒科普圖書不再追求內容包羅萬象,而是追求小而精、精而美。即便是歸屬于綜合百科類的《瘋狂的十萬個為什么》,也細分為許多分冊,包括科技、植物、動物、天氣等主題;《寫給兒童的百科全書》分為海洋生物、恐龍帝國、動物世界、植物樂園、鳥類王國、昆蟲奧秘6個分冊,而后對相關內容進行了細致入微的介紹。

在細分的學科中,生命科學類圖書占比最高,達32.7%。有些圖書圍繞某種特定生物來展開書寫,比如《昆蟲記繪本》(長江出版社2015年版)就細分為天牛、圣甲蟲、蟬、圓網蛛、蜻蜓等10個分冊,細致入微地展示動物的身體結構及其習性。有些則集中展現某一區域的生物,比如“奇趣動物繪本叢書”(山東教育出版社2017年版)引領讀者去探索森林、草叢中的動植物,觀察黑夜里出沒的各種生命;《田野里的自然歷史課》(中國農業出版社2017年版)圍繞著農田為孩子們講述水稻耕種收獲、桑蠶文化等的故事。人類生理科學也受到了重視,在榜單里出現了《身體,認識我自己》(北方婦女兒童出版社2021年版)、《我們的身體3D立體書》(成都地圖出版社2019年版)、《洋洋兔童書:我們的身體》(群言出版社2020年版)、《幼兒小百科:你是男孩我是女孩》(北方聯合出版有限公司2018年版)等普及人體奧秘的童書,加上面向青少年的《半小時漫畫青春期——生理篇》(天津科學技術出版社2021年版),從兒童和青少年的視角來介紹人體奧秘,以清新生動的圖文,讓孩子懂得自己從哪里來、人體各器官的特點和用途,以及如何保護身體,健康成長。在天文學與地球科學類中,最受歡迎的有兩種:其一是以旅行為主題的地理普及圖書,諸如《和爸媽游世界》(北京聯合出版公司2018年版)、《小小旅行家繪本中國行》(江西教育出版社2020年版)等,以“在一卷書中行萬里路”為目的,選擇了通俗易懂、淺顯有趣的編輯方式和繪畫手法,開闊讀者視野;其二則與中小學課程相關,比如《給孩子的中國國家地理》(中信出版集團2021年版)按自然地貌、季風、干濕等將中國劃分為八個地理單元,致力于搭建知識架構、傳遞地理思維,宣傳語中有“靈活運用地理知識,在考場上以不變應萬變”,顯示出其作為課堂延伸的特質。在與課堂結合方面,數理科學與化學類表現得更為明顯,比如《李永樂老師給孩子講物理》(江蘇鳳凰科學技術出版社2020年版)、《李毓佩數學歷險記》(海豚出版社2018年版)、《這就是化學》(四川教育出版社2020年版)、《萬物有數學》(北京日報出版社2019年版)等都可以與課程無縫對接,以生動有趣的文筆,甚至娓娓動聽的故事,將課本中的數理化知識講述得淺顯易懂、引人入勝,因而受到了讀者的青睞。隨著2021年“雙減”政策的落實,此類“有趣”兼“有用”的“教材延伸性”科普圖書有可能更受市場歡迎。

即便是同一學科,少兒科普圖書的切入點也在縮小,比如同是科學應用類圖書,又可分為航天技術、建筑工業、交通工具、軍事工業等主題。其中,因受我國航天事業快速發展的影響,航天技術主題圖書上榜較多,比如《大宇宙:和爸媽游太空》(北京聯合出版有限公司2020年版)、《嫦娥探月立體書》(陜西人民教育出版社2018年版)、《“向太空進發”中國載人航天科學繪本系列》(北京科學技術出版社2019年版)等,都向青少年普及航空航天技術。其中,景海鵬、陳冬、劉洋、王亞平等宇航員編寫的《太空日記》(四川科學技術出版社2017年版)全景再現航天員的太空生活,盡管出版已有4年,但隨著作者之一的王亞平于2021年10月16日乘坐神舟十三號載人飛船再次去太空“出差”,其智慧優雅的女性形象受到全球矚目,這本圖書再次得到熱銷。此外,交通工具類的有《各種各樣的交通工具》(福建科技出版社2019年版)、《汽車科普認知繪本》(中國人口出版社2020年版)等,軍事類的有《中國軍事科普繪本系列》(北京科學技術出版社2021年版)全面展示我國海陸空新式裝備及國防科技知識,《中國兒童軍事百科全書》(中國大百科全書出版社2021年版)從國防、軍服、武器、歷史等方面全方位展現軍事領域的知識,令人耳目一新。還有部分圖書綜合展現前沿技術,比如《新科技駕到》(北京理工大學出版社2021年版)以漫畫形式向兒童普及十大科學領域和前沿科技,《中國力量科學繪本》(北京科學技術出版社2020年版)展現了中國在高鐵、飛船、空間站、超級大橋、超級港口等方面的突出成就。但令人遺憾的是,科學應用類圖書占比不高,僅有7.5%。其實,我國目前已成為具有世界影響力的科技大國,在航空航天、超級雜交水稻、新能源汽車、高速鐵路、半導體照明、人工智能、量子通信等領域都取得了一系列成果,并開啟了建設世界科技強國的新征程。如何向孩子展現最新的科技成果,激發少年兒童對科技的探索欲,提高少年兒童的科學素養,是少兒科普圖書創作的一大使命,需要加大對科學應用類少兒科普圖書的提倡力度。

二、從科技應用文到文藝作品:少兒科普圖書敘事方式的平易化

在中國原創少兒科普圖書發展之初,《中國少年兒童百科全書》曾是一個標桿,其圖文并茂的排版模式和深入淺出的說明型文體一度成為少兒科普圖書紛紛效仿的模板。這些圖書重“科學”而輕“普及”,內文中對科學知識進行直接傳達,內容選取上多為專業化和技能化的知識,偏向用說明體進行知識灌輸,筆法以準確、精練為特色,然而往往顯得較為“高冷”生硬,使科普圖書等同于“工具書”。但隨著時代的發展,科普作家與編輯對少年兒童的思維特性、認知水平和接受能力有了更深入的了解,圖書的表達方式也隨之發生了變化。在“2021開卷榜”上榜圖書中,受歡迎的少兒科普圖書已不僅滿足于內容上的知識準確、嚴謹求真,還在不斷追求著表達方式上的新奇有趣、平易近人,其主要表現有如下幾點。

其一,立足兒童興趣,重視兒童性。目前獲得讀者認可的少兒科普圖書在敘事方式上往往更加活潑、更加貼近兒童生活。比如《我的第一本地理啟蒙書》(新世界出版社2016年版)一書并未采用通常的俯瞰視角,書寫大洲大洋、大江大河,而是以兒童視角看世界,由近在身邊的方位知識,再到公園的平面圖(讓孩子對空間關系有一定概念),而后拓展到地名、山川故事,最后才擴大到地球,這種由近及遠的敘事方式,非常符合孩子從熟悉、微小的事物出發逐漸拓展到探索世界的認知規律。陳磊的“半小時漫畫科學史”系列(文匯出版社2020年起陸續出版)則是采用了幽默的漫畫,借用少年兒童讀者熟悉的網絡流行符號,將科學知識講述得富有趣味性。《中國力量科學繪本》(北京科學技術出版社2020年版)也是如此,比如叢書第一部《高鐵出發了》就借用駕駛員張叔叔的視角,以“北京西—廣州南”的一趟高鐵旅程為線索,沿途將中國高鐵的車體設計、站臺設計、供電系統、隧道設計等知識融入其中。這些圖書符合少年兒童的思維特點和接受習慣,并能滿足他們的好奇心、新鮮感與求知欲,所以受到了歡迎。

其二,強調敘事技巧,重視文學性。從“2021開卷榜”可以看出,有越來越多的科普作品借助文學筆法,通過形象化、情境化、故事化,塑造人物或擬人形象,采用生動的文學敘事筆法來傳達與科學有關的知識與感情。比如狐貍家編寫的《小藥童的秘密花園》(中信出版集團2020年版)目前推出《樹洞里的小藥童》與《小藥童植物圖鑒》兩本,其主角是“松下問童子,言師采藥去”里的“童子”,其形象是一個拇指大小的草藥精靈,為狐貍呼呼講述各類中草藥知識。《酷蟻安特兒總動員》(青島出版社2021年版)通過一只螞蟻從卵到成年再到蟻后的成長過程,向讀者展現了五彩繽紛的螞蟻世界,并讓他們從中感受到博愛、勇敢、團結、堅韌等優秀品格。還有些作品將科普對象予以擬人化,編寫成有趣的童話故事。這類作品出現較早的有高士其的《細菌世界歷險記》,以“菌兒”的口吻,講述了細菌家族不同族群的形態特征、生活習性,以及其對人類生活的影響等,至今仍是各類暢銷圖書榜單的常客。徐剛《小彗星旅行記》(人民郵電出版社2013年版)的主人公是小彗星哈伊,它向往光明和溫暖,在“好運氣”相助之下,穿越太陽系,沿途拜訪了八大行星,終于見到太陽,這段旅程向讀者呈現了與太陽系有關的天文知識。楊紅櫻的《楊紅櫻畫本:科學童話系列》(長江少年兒童出版社2016年版)包含《背著房子的蝸牛》《森林謎案》等六則童話,“在深奧的、枯燥的科學知識里加進有趣的好玩的情節,再用精彩的語言把它們融合在一起,這就變成了既有知識性又有趣味性的科學童活”[3]。總之,科學童話以生動的形象、優美的語言,講述自然科學知識,既富于科學的啟迪,又具有藝術的美感。

“人文藝術與生俱來的感性無疑是消磨傳統的概念化、邏輯化、學理化敘述棱角的良藥。”[4]用奇妙的想象、精彩的故事講述科學知識,并吸引少年兒童的興趣,于娓娓道來的故事中掌握各類知識,達到趣味性、知識性的統一,是目前少兒科普圖書發展的一大特征,也給創作者提出了更高要求,需要他們同時兼具專業學科背景以及故事寫作能力,從而能將專業的科學知識以淺顯易懂、生動活潑的方式表達出來。

三、互動化、AR技術與IP開發:少兒科普圖書呈現與傳播方式的趣味化

新世紀以來,中國原創少兒科普圖書的呈現形式越來越多樣,隨著新媒體渠道的不斷發展,如今少兒科普圖書逐步邁入融媒體時代。

從開卷排行榜來看,在圖書市場上獲得讀者認可的少兒科普作品,大都不止于圖文并茂,而是融合游戲、互動、視聽等多種形式,將3D、VR、AR、音頻、視頻與圖書結合,充分調動孩子多個知覺通道,使之更富趣味。比如《嫦娥探月立體書》《探秘海洋3D立體書》(成都地圖出版社2019年版)、《我們的身體3D立體書》等都做成了立體書,其中《嫦娥探月立體書》還設有翻翻頁、小冊子、大立體等70余組互動機關,可以拼折出衛星和探月器;《艾布克AR科學館》(接力出版社2021年版)包括《探索武器奧秘》《探索恐龍王國》《探索狂野動物》等共10冊,則嵌入了AR技術,讀者在閱讀時,可通過掃描書中畫面而獲得立體影像,使各種武器、昆蟲、建筑、動物、船艦在書中“活”起來,甚至還可親自進行模擬操作,具有身臨其境的體驗感;《動物王國的聲音》(陜西人民教育出版社2017年版)中加入48個發聲按鍵,按下場景中的相關按鍵,即可聽到逼真的動物叫聲。

還有些科普作品進行了跨媒介傳播。比如“凱叔講故事”出品的《神奇圖書館》(云南美術出版社,2019—2020)先通過“凱叔講故事”平臺播放廣播劇,再推出圖文并茂的紙質書,并攜手企鵝影視于2021年完成動畫片的制作。其主要情節為夢溪小學四位學生在圖書館館長凱糊涂老師指引下進行科學探險的故事。該系列于2019年推出了第一輯(包括《人體大冒險》《回到恐龍時代》《宇宙的秘密》《植物也瘋狂》《動物真奇妙》),而后相繼推出“海洋X計劃”(2019)、“昆蟲特戰隊”(2020)、“天空歷險記”(2020)三個系列,而未來的延伸空間還非常廣闊。凱叔還推出“凱叔口袋神探”“超能細胞戰隊”等原創科普類IP,已開發成廣播劇、圖書、探案游戲書、隨手聽等不同的產品形態。

該模式之所以有利于科普IP的衍生和改編,源于其更注重設計人物形象(一般是人類小孩),同時設定科幻或奇幻場景,借助未來科技或某種超自然能力,讓主人公能夠在某位導師指引下,于某一空間進行漫游、探險或尋寶活動,從神奇探索之旅中獲得知識的提升,因此篇幅也更長,故事也更為復雜,更容易形成系列,與傳統的科學童話相比,延展性也更強。

總之,目前少兒科普在圖書創作、版式設計、傳播模式上,越來越注重聲音、影像的使用,包括漫畫、插畫、3D畫、立體影像及動漫影視等,以其直觀、生動、形象的特點,直接呈現不易用語言描述的科學內容,不僅能吸引兒童讀者的注意力,還可以大大提升科學知識傳播的效果。

當然,少兒科普圖書的制作難度較大,要求形式多樣、知識點豐富,因而往往需要團隊合作來共同完成,或者邀請專家來擔任顧問和審校。比如《神奇圖書館》就邀請了中科院基因組“百人計劃”研究員孫英麗、中國地質大學地球科學與資源學院副教授邢立達等專家對作品中的科學知識進行把關;《了不起的中國軍事》(青島出版社2021年版)一書由古代軍事史專家喻江擔任審校;《艾布克AR科學館》經過天文、地質、航天、武器、動物等領域10位專家科學審讀。

四、余論

我國是少兒出版大國,在科普熱背景下,未來少兒科普圖書將持續受到歡迎。目前中國原創少兒科普圖書呈現出綜合百科與學科細分并存而又以后者占優勢的狀態,專業科研人員紛紛進入圖書創作和審讀把關工作;越來越多的科普作品借助文學故事的翅膀,開創出一個個具有很強拓展性的科普IP;而直觀、生動、形象的平面圖像、3D圖像、AR影像乃至于影視動漫,提高了科學知識傳播的效果。

當然,“2021開卷榜”上榜圖書僅代表銷售維度的數據,并不能代表少兒科普圖書發展現狀的全貌。一些科普圖書的主題雖然未能登上暢銷榜,但卻因其開拓性意義,得到了官方評選的肯定。比如科技部每年都評選出100部全國優秀科普作品,對一些相對“冷門”而具有普及價值的圖書予以表彰。以2020年入選作品為例,就有許多新穎的主題,比如《100 名科學家的中國夢》(長江少年兒童出版社2019年版)、《科學家精神》(科學技術文獻出版社2020年版)、《中國科學家爸爸思維訓練叢書》(中國婦女出版社2020年版)等培養孩子科學精神和責任意識。《中國天眼》(江蘇少年兒童出版社2021年版)、《中國高鐵科學繪本》(北京科學技術出版社2020年版)、《中國科技的夢想與榮光》(河北科學技術出版社2010年起出版)等展現中國最新科技成果。而近幾屆的國家科學技術進步獎中也出現了一些科普圖書,比如《濕地北京》(北京美術攝影出版社2012年版)、“科學家帶你去探險”系列叢書(人民郵電出版社2011年版)、《數學傳奇——那些難以企及的人物》(商務印書館2017年版)等均獲得2017年度國家科學技術獎二等獎,對于從事科普工作的科研人員是個極大的鼓勵。從長期效果來看,官方獎項對于科普圖書市場也有一定的引導作用。

總之,我國原創少兒科普圖書出版的發展需要社會多方的共同努力。為鼓勵科研人員積極投身少兒科普工作,建議相關科研單位應當將科普寫作納入業績考核范疇;專業童書作家應積極了解前沿科學知識,學習科學家精神,并將之用生動有趣的故事、語言予以表達;而出版社要把握機遇,打造精品,將更好的科普圖書奉獻給廣大少年兒童。

參考文獻

[1] 高宏斌,馬俊鋒.中國科普圖書出版與銷售情況管窺——以2015年出版科普圖書為例[J].科普研究,2018(6):66-75+111-112.

[2] 吳冬艷,王童寧.少兒科普圖書出版發展趨勢與前瞻——基于當當、京東童書暢銷榜的分析[J],出版廣角,2021(9):31-35.

[3] 楊紅櫻.楊紅櫻畫本:科學童話系列[M].武漢:長江少年兒童出版社,2011.

[4] 姚利芬.當今科普創作及出版的三大轉向 [J].出版發行研究,2021(1):71-74+84.

(編輯 / 姚利芬 ? 齊 ? 鈺)

Major Features of Best-Selling Contemporary Chinese Original Children’s Popular Science Books:Based on the Analysis of the 2021 Kaijuan Book Best-Selling List

Liu Weiping

(College of Arts and Communication,China Jiliang University 310018)

Abstract:At present,the sales of children’s science books in China continue to grow,and the proportion of original children’s popular science books in this category has greatly increased. At the same time,the subjects of original children’s popular science books vary from comprehensive encyclopedia to books of specific science discipline,from“grand narrative”to“small narrative”. Many popular science works borrow the imaginative wings of literary writings,focus on children’s interests, and value the readability,literariness,and narrative techniques of narratives,presenting readable and accessible narratives to children. In addition,the usage of animated 3D and AR images and adaptation of animation characters bring the books with stronger visual impacts and more playfulness.

Keywords: children’s popular science books;popular science books publishing;narrative mode

CLC Numbers:G239.2 ? ? ?Document Code:A ? ? ?DOI:10.19957/j.cnki.kpczpl.2022.02.002