高土石壩反濾料精確摻配與精細施工技術

韓 興,李亞強

(中國水利水電第五工程局有限公司,四川成都610066)

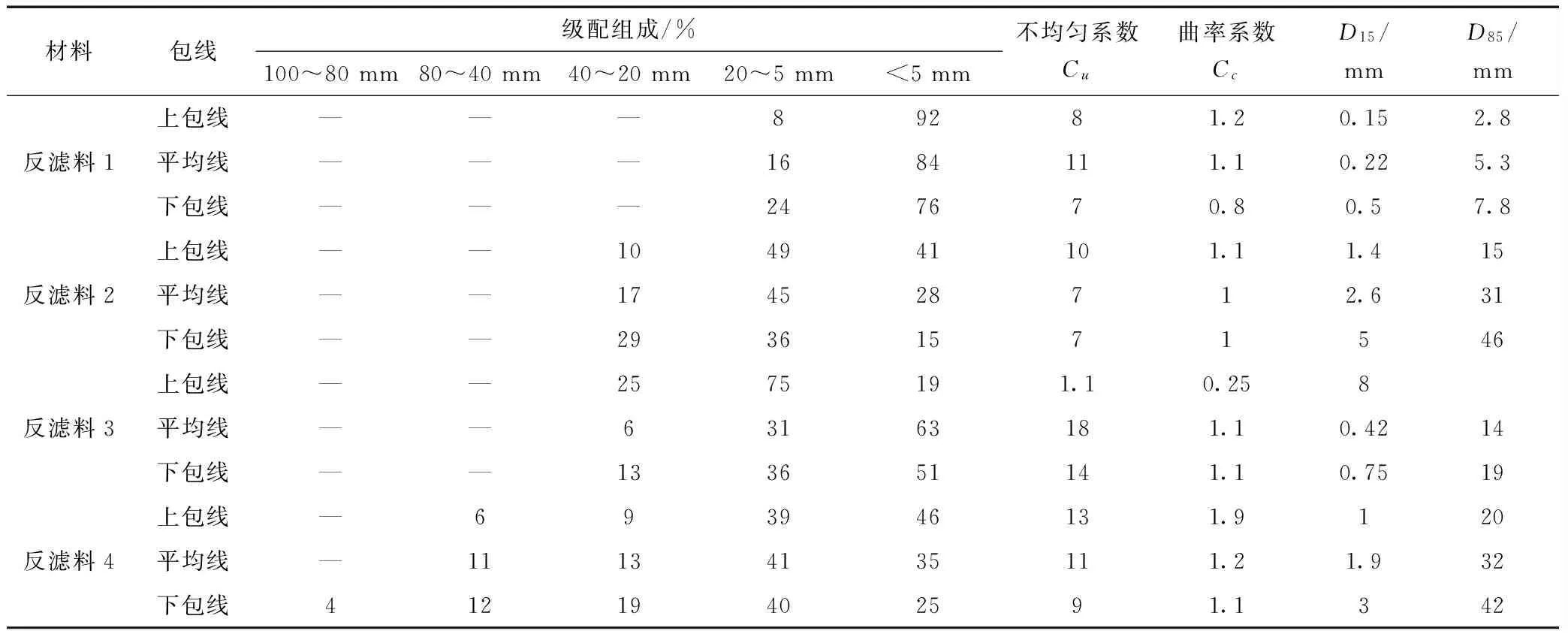

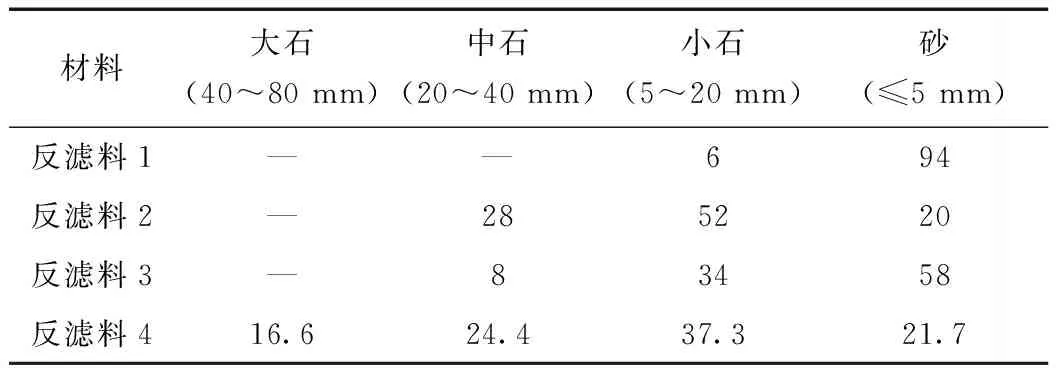

長河壩水電站大壩為礫石土心墻堆石壩。壩體設計在心墻上、下游側均設反濾層[1],上游為反濾料3,寬8.0 m;下游設2層,分別為反濾料1和反濾料2,寬均為6.0 m。心墻底部在壩基防滲墻下游亦設厚各1 m的2層水平反濾層,與心墻下游反濾層相接。心墻下游過渡層及堆石與河床覆蓋層之間設置反濾料4,厚1 m。反濾料填筑總量168.19萬m3。4種反濾料填筑級配及壓實指標各異[2],具體指標參數見表1。

1 反濾料精確摻配

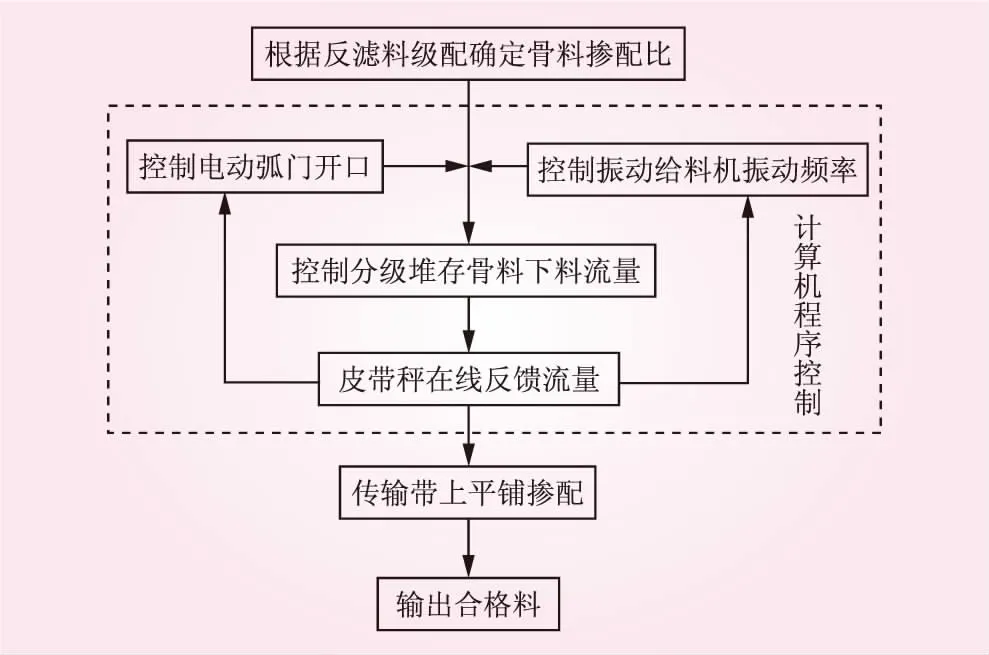

1.1 工藝設計原理

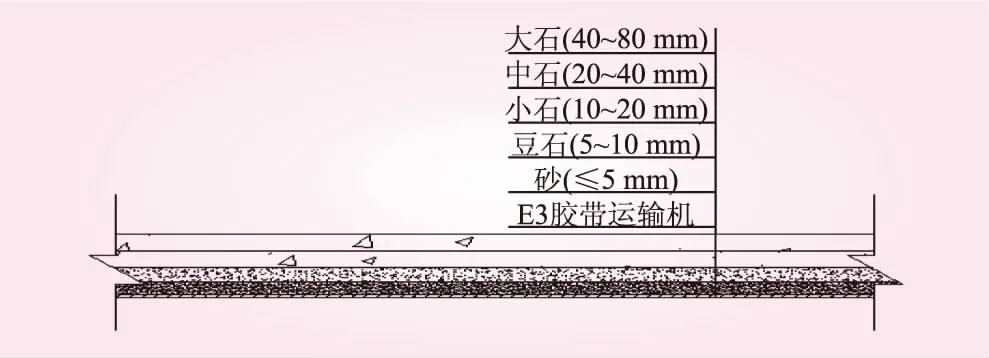

砂、小石、中石、大石等反濾料摻配原料在膠帶運輸機上依次下料平鋪,根據反濾料設計級配對各粒徑骨料摻配含量確定下料流量。調整電動弧門開口大小,控制下料流量范圍;由中控室遠程精確控制振動給料機變頻器頻率,再由經料機下的皮帶秤在線反饋流量;通過工藝性試驗現場采集參數進行自動化數據編程,從而實現反濾料的自動化摻配。反濾料自動摻配原理見圖1。膠帶機運輸平鋪骨料示意見圖2。

1.2 生產工藝流程

根據反濾料自動化控制生產的原理以及通過現場工藝性試驗,確定計算機自動化控制系統,反濾料生產具體工藝流程如下:

表1 反濾料設計級配指標參數

注:D15、D85分別為小于該粒徑顆粒含量為15%、85%對應的粒徑。

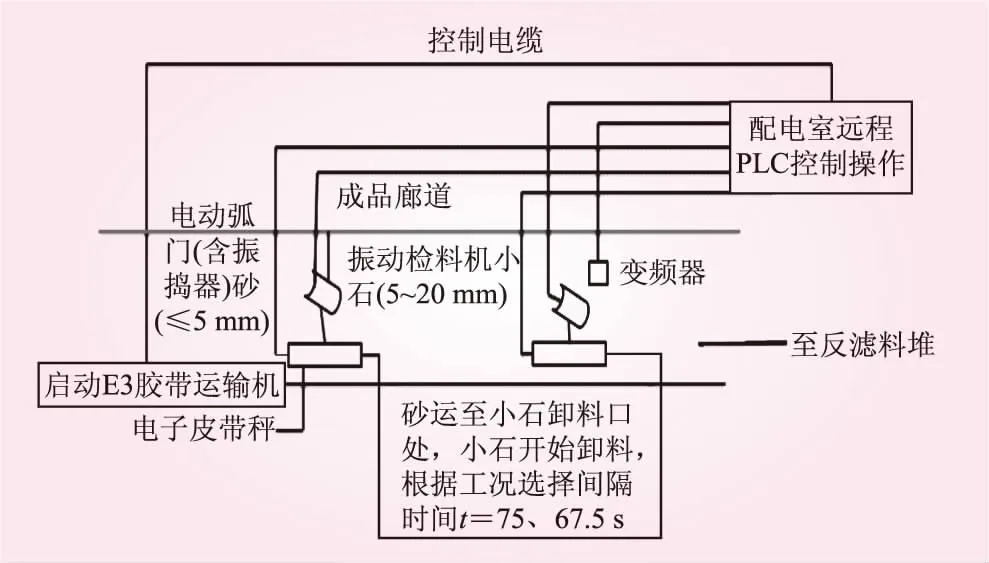

(1)反濾料1摻配工藝流程。根據卸料口的不同分2種工況,具體流程見圖3。

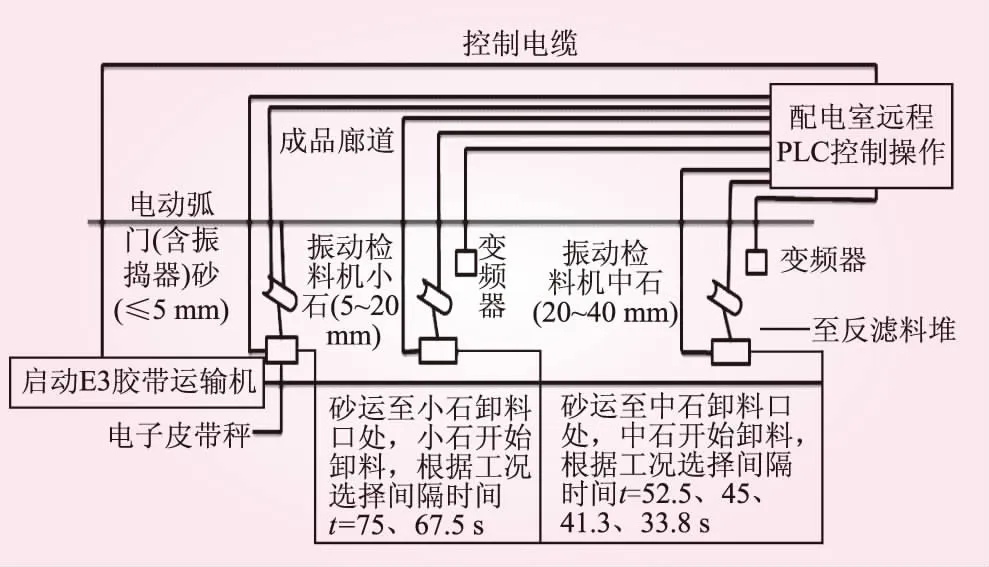

(2)反濾料2、3摻配工藝流程。根據卸料口的不同分4種工況,具體流程見圖4。

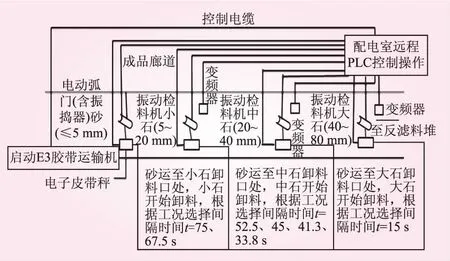

(3)反濾料4摻配工藝流程。共計1種工況,具體流程見圖5。

以上4種反濾料按不同的工況,在成品料堆廊道膠帶運輸機卸料平鋪,然后通過后續串接皮帶機運至反濾料堆庫存。其中,皮帶運輸終端的卸料小車在下料過程中的跌落起到二次摻配作用,最后裝載機在成品反濾料堆裝車出廠。

圖1 反濾料自動摻配原理

圖2 膠帶機運輸平鋪骨料示意

圖3 反濾料1摻配工藝流程

圖4 反濾料2、3摻配工藝流程

圖5 反濾料4摻配工藝流程

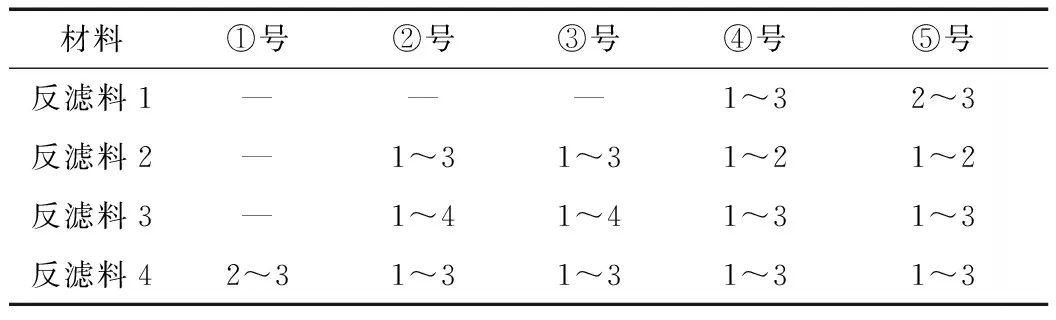

1.3 自動控制系統的設計

針對4種反濾料摻配工藝共計11種運行工況,通過現場采集各工況中各粒徑骨料下料的時間間隔以及變頻器的指定頻率,同時結合目前骨料加工系統的自動化控制系統,針對此項工藝進行專門的自動化控制系統數據編程。當電動弧門開至指定開度大小后,反濾料摻配可以直接通過2號配電室(中控室)PLC遠程操作。整個配料控制系統整體設計分為數據采集、輸出控制、串行數據通信及人機界面管理4大部分。①數據采集部分主要實現變頻器的頻率給定和反饋。②輸出控制部分通過對采集數據的分析和判斷,實現對變頻器頻率的修正以及對電機和驅動器的驅動控制功能。③數據通信部分實現PLC與電腦之間的信息交換。④人機界面部分利用漢字顯示屏完成提示、參數設定和報警顯示,實現配方的輸入、調用等功能,實現配料稱量值的實時監控及配料過程的仿真。

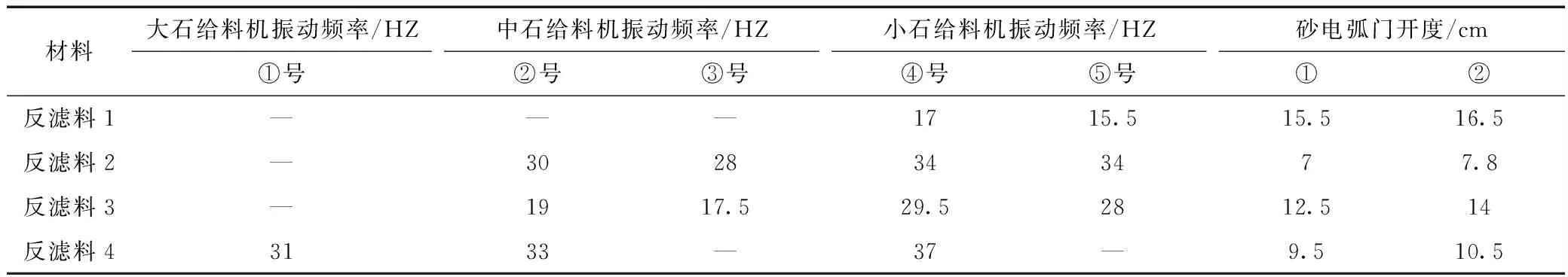

表4 變頻器設備技術參數設計

1.4 系統調試

反濾料的PCL控制摻配系統設備安裝完成后,需通過工藝性試驗對設備進行調試,確定變頻器的頻率和給料流量的關系。通過多次工藝性試驗監測以及實時數據反饋采集和實時調整,最終得出相對穩定的流量-頻率值。調試過程分3步:摻配比例確定、下料總流量及各種原料流量確定、給料機頻率及電動弧門開度確定。

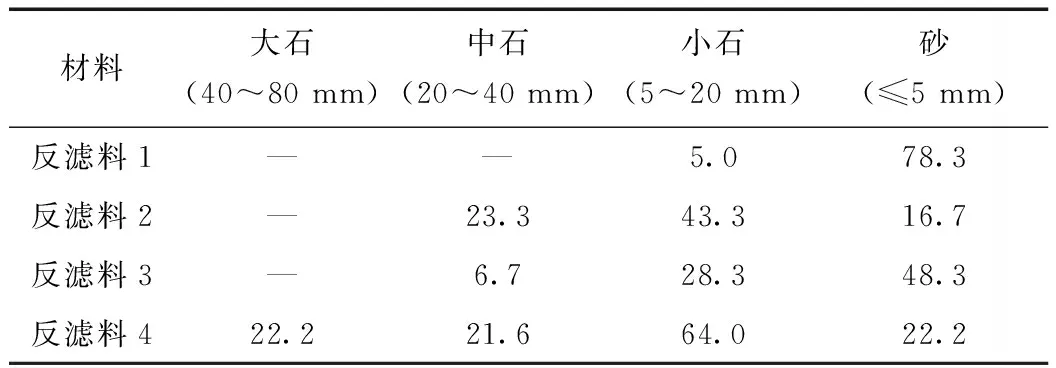

(1)摻配比例。根據反濾料設計級配指標,結合加工系統成品骨料實際級配及超遜徑等具體情況,通過室內試驗,最終確定反濾料不同骨料摻配比例(見表2)。

(2)變頻器及弧門開度調試。E3膠帶運輸機輸送量Q按300 t/h計,根據摻配比例和膠帶機輸送能力計算4種反濾料的各摻配骨料下料速度。以反濾料1為例:Q=300 t/h,摻配反濾料1需要小石和砂,摻配比例見表2,則小石下料量為18 t/h,即5 kg/s;砂下料量為282 t/h,即78.3 kg/s。其他反濾料相關下料速度依上述方法確定,具體指標見表3。根據實測下料流量,對主要控制設備變頻器及電動弧門開口進行調試,調試后具體參數見表4。

表2 不同骨料摻配比例 %

表3 不同骨料粒徑下料速度 kg/s

1.5 系統評價

(1)誤差評價。利用電子皮帶秤對4種反濾料不同卸料口在指定頻率下的下料速度的穩定性進行了測試,抽檢10組,測試成果見表5。傳統平鋪立采工藝的不合格率在3%~5%以上,而從表5可以看出,給料機變頻技術的不合格率僅為1%~3%,有利于保證工程質量和增加經濟效益。

表5 給料機變頻精度 %

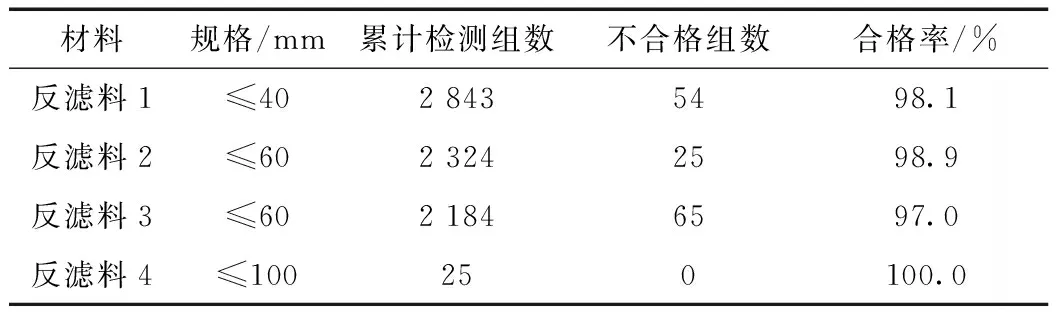

(2)質量評價。反濾料累計生產將近350萬t,生產過程中各方聯合對4種反濾料累計抽樣檢測7 376 組,抽樣檢測結果見表6。從表6可以看出,反濾料不合格率在3%以內,小于傳統平鋪立采的不合格率(3%~5%)。不合格料進入骨料加工系統后還可以重新篩分摻配。從反濾料自動化生產工藝生產的反濾料1~4的典型級配曲線可以看出,自動化摻配工藝生產的反濾料級配良好,均處在設計上、下包線之間,能夠滿足各項質量指標要求,并且生產的反濾料質量狀況穩定,整體處于受控狀態。

表6 反濾料質量檢測統計

2 反濾料精細施工

2.1 工藝設計原理

在研制的推進式及牽引式2種反濾料攤鋪器的基礎上,最終研制出1種雙料攤鋪器。施工時以推土機作為動力,牽引攤鋪器沿土石壩心墻區土-砂分界面前行,液壓反鏟或裝載機跟進向雙料攤鋪的料箱內補充上料,從而完成心墻區土-砂分界面上土、砂各一定寬度范圍的料物一次性平齊同步攤鋪。通過平齊同步施工,解決了原施工工藝存在的不足。

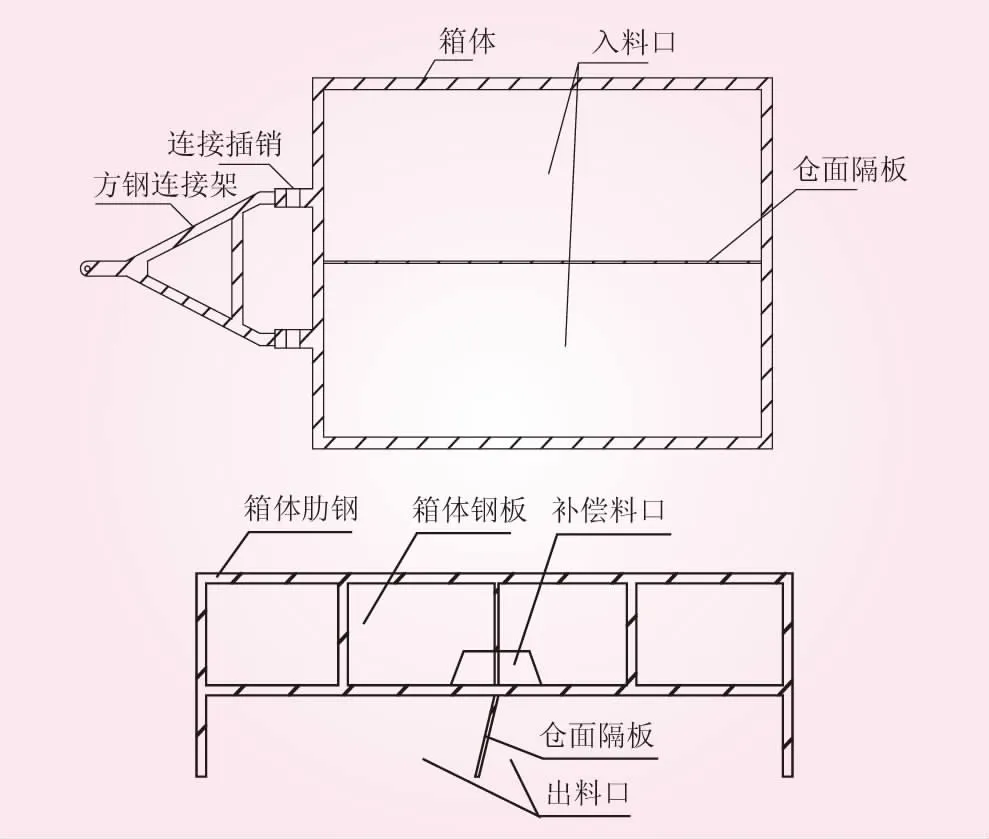

雙料攤鋪器為無底箱式結構,采用型鋼和鋼板加工而成。設計尺寸為高1 m、寬3 m、長4 m。攤鋪器中間設置料倉分隔鋼板,且料倉分隔板在出料口以下的傾角與心墻設計坡比一致。為保障碾壓施工質量,在制作兩側料倉出料口高度時參考了對應料種生產性碾壓試驗確定的沉降率,出料口高度即為2種料的攤鋪成形厚度。同時,考慮分隔鋼板部位脫空造成分界部位料物坍陷,在攤鋪器料倉分隔板兩側料倉出料口頂部各留有梯形缺口(補償料口),以保證料種分縫部位的碾壓效果。雙料攤鋪器設計結構見圖6。

圖6 雙料攤鋪器制作加工結構

2.2 工藝操作要點

通過不斷改進和提高,形成了一套適用于土石壩土-砂分界面的施工方法。主要施工操作要點如下:

(1)層面處理及驗收。每層分界面鋪筑前,人工將層面上的雜物清理干凈,經監理工程師驗收合格后方可進行下道工序施工。

(2)測量放線。層面驗收合格后,測量人員使用手持式GPS測量儀按設計圖紙放出心墻土料及反濾料的鋪料邊界點,采用自制的自測方位光束引導放線器進行放線,白灰標記。同時,施工人員在距離料種分縫線1.85 m(推土機中線至履帶板邊緣距離)處平行放線并白灰灑線,畫出推土機行走軌跡引導線,以保證推土機行走路線順直。

(3)雙料攤鋪器就位。用反鏟挖掘機將雙料攤鋪器吊運至分界區左、右岸一側對應攤鋪位置,使雙料攤鋪器的料種分割板與料種分界線重合,雙料攤鋪器方鋼連接架方向朝向鋪料方向,并連接在推土機機身后面的連接插銷上。

(4)卸料。裝有反濾料及礫石土料的自卸汽車采用后退法將礫石土料及反濾料分別卸在分界區各自準備攤鋪的位置。反濾料采用單車分堆卸料的方式卸料,以保證卸料堆占地尺寸滿足攤鋪作業要求,便于后續攤鋪作業施工。

(5)攤鋪。由推土機沿分界線牽引雙料攤鋪器一次性完成鋪料。攤鋪過程中,裝載機或液壓反鏟及時跟進給料;鋪料箱偏離白灰線距離超過5 cm時應及時用挖機調整。如此連續作業,將分界面鋪筑完成。在靠近岸坡處,攤鋪器難以鋪筑的局部地方,用反鏟進行攤鋪。砂-土分界面完成攤鋪后,進行心墻區剩余部位的填筑施工。采用進占法填筑心墻土料,后退法填筑上、下游側反濾料。

(6)碾壓。整段分界面(3 m寬)鋪筑完成后,采用26 t自行式振動平碾(碾寬2.2 m)沿鋪筑方向(振動輪中線對準分縫線)碾壓,靜碾2遍+振碾12遍(按礫石土的碾壓參數碾壓,碾壓完成后不再進行跨縫碾壓),振動碾行走速度(2.5±0.2)km/h。

(7)檢測[3]。分界面全部填筑碾壓完成后,試驗人員采用試坑灌水法檢測壓實度、相對密度及其顆粒級配。取樣頻次為1次/500 m3,每層至少1次。

2.3 質量控制措施

(1)土-砂分界面應作為心墻填筑區的單元工程進行專項驗收,層面處理干凈、刨毛,含水率滿足要求,并經監理工程師驗收合格后方可進行下道工序施工。

(2)土-砂分界面攤鋪施工前,應對其結合邊線測量放線,同時在距離料種分縫線1.85 m(推土機中線至履帶板邊緣距離)處平行放線并白灰灑線,畫出推土機行走軌跡引導線,以保證推土機行走路線順直。

(3)采用后退法[4]進行分界區土料卸料時,上料路線必須進行專項規劃,盡量避免重車在心墻土料上行走對土料造成剪力破壞。攤鋪作業完成后,及時用凸塊碾對車輛行駛及裝載機上料壓光土料面重新刨毛。

(4)液壓反鏟及裝載機對料倉進行喂料過程中,應控制上料速度,保證上料精度,避免上料過程中出現混倉現象。

(5)心墻區土-砂分界面碾壓過程應嚴格按照選定的碾壓施工參數碾壓,并采取數字化監控系統[5]進行監控。同時,在進行壩體心墻土料及反濾料壓實度試驗檢測時,應適當選取土-砂結合面部位進行試坑檢測,確保填筑施工質量。

3 結 語

反濾料自動摻配及精細攤鋪工藝技術適用水利水電工程土石壩施工中的反濾料加工生產及攤鋪施工,長河壩水電站應用效果表明,反濾料自動摻配精確度高,生產效率高,質量效果好,實現了土-砂分界部位一次攤鋪成形,滿足體形規則、尺寸標準、界線清晰的要求,避免了料種相互侵占,減少了浪費,具有較好的工程應用及推廣價值。

鑒于數字信息化的不斷發展,后續反濾料的摻配與攤鋪作業過程數據及主要參數,若能通過信息技術進行過程自動控制與信息顯示集成,將會更加有效提高施工控制精度,確保施工質量。

[1] 水利電力部水利水電建設總局. 水利水電工程施工組織設計手冊[M]. 北京: 中國水利水電出版社, 2003.

[2] DL/T 5395—2007 碾壓式土石壩設計規范[S].

[3] DL/T 5129—2013 水電水利工程礫石土心墻堆石壩施工規范[S].

[4] DL/T 5269—2012 碾壓式土石壩施工規范[S].

[5] 吳高見. 高土石壩施工關鍵技術[J]. 水利水電施工, 2013, 139(4): 1- 7.