小井溝面板堆石壩軟硬互層砂巖筑壩施工技術(shù)

葉沙鋒,楊志勇,管依貴

(中國水利水電第五工程局有限公司,四川成都610066)

1 工程概述

小井溝水利樞紐工程位于全國50個(gè)最嚴(yán)重缺水的城市之一自貢市境內(nèi),是以城市供水為主、兼顧農(nóng)業(yè)灌溉和環(huán)境供水等綜合利用的大型水利工程。項(xiàng)目建成后,將有效解決自貢市320多萬人口和1萬hm2耕地的供水與灌溉問題。壩址控制流域面積587 km2,總庫容1.659 5億m3,供水及灌溉設(shè)計(jì)引用流量為10.0 m3/s,設(shè)計(jì)灌溉面積9 706.67 hm2。攔河壩采用鋼筋混凝土面板堆石壩,壩軸線全長263.00 m,最大壩高87.60 m,壩頂寬8.00 m。上、下游壩坡均為1∶1.4。

大壩堆石料采用下游蚱蜢寺石料場(chǎng)爆破開采的弱風(fēng)化或新鮮砂巖,料場(chǎng)分布高程365~520 m,地形順南北向呈11°~14°斜坡(與巖石層面基本一致),順坡長700 m、寬150~200 m,平面面積0.112 km2,大多為林地;其西側(cè)為高約10 m的陡崖、東側(cè)為斜坡。料場(chǎng)除陡崖部位基巖裸露外,大多覆蓋0.5~1 m土層。基巖巖性為J1z厚層塊狀砂巖與泥巖互層(上部主要為砂巖),巖層產(chǎn)狀N50°~70°E/SE∠10°~14°。巖體中發(fā)育一組產(chǎn)狀為N42°W/NE∠81°裂隙,但稀少,間距大于3 m。有用層為弱風(fēng)化及新鮮巖石。

料場(chǎng)巖性從上至下分為:①層為灰黃色砂巖,細(xì)粒結(jié)構(gòu)為主,少量為中粗粒,厚層~塊狀構(gòu)造。據(jù)磨片鑒定,砂巖以孔隙式膠結(jié)為主,次為接觸式;該層分布于整個(gè)料場(chǎng)上部,平均厚度10.8 m。②層為青灰色砂巖。細(xì)粒結(jié)構(gòu),厚層構(gòu)造。據(jù)磨片鑒定,砂巖以孔隙式膠結(jié)為主,少量接觸式;碎屑物含量為77%(其中長石占69%、巖屑占8%),膠結(jié)物含量為23%(其中泥質(zhì)占13%、硅質(zhì)占8%、綠泥石占1%、鐵質(zhì)微量)。厚度為2.14~5.8 m,分布于整個(gè)料場(chǎng)①層砂巖之下,從坡下至坡上厚度變小。在蚱ZK1鉆孔底部分布有軟砂巖夾層(R3),厚0.1~0.2 m,呈透鏡體狀分布。③層為粉砂質(zhì)泥巖,紫紅色。蚱ZK3號(hào)孔揭示最大厚度為9.15 m,(未揭穿)。該層分布于料場(chǎng)下部。

該料場(chǎng)巖石飽和抗壓強(qiáng)度在14.2~52.8 MPa之間,平均值為29.7 MPa,軟化系數(shù)0.37~0.87,平均值0.58。試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn):垂直于巖層方向取芯飽和抗壓強(qiáng)度和軟化系數(shù)較高,平行于巖層方向取芯飽和抗壓強(qiáng)度和軟化系數(shù)較低;且存在同一部位不同深度、不同部位同一深度巖石飽和抗壓強(qiáng)度和軟化系數(shù)不均,為特殊的不等厚分布軟硬互層砂巖(軟巖占比45.7%、硬巖占比54.3%),具有軟巖的特性。同時(shí),料場(chǎng)為南北向的斜坡大面積表層開采(上部2層滿足壩料質(zhì)量要求,開采厚度僅為14.94~18.84 m。),有別于傳統(tǒng)的石料場(chǎng)自上而下的開采方式。具有爆破級(jí)配不均、軟巖量大且難以分離、易碎(碾壓后表層破碎率高)的特殊特性。因此,采用傳統(tǒng)料場(chǎng)爆破方法難以滿足設(shè)計(jì)級(jí)配要求,主堆石區(qū)中將存在部分軟巖,對(duì)壩體排水產(chǎn)生較大影響;需結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)爆破試驗(yàn)和碾壓試驗(yàn),綜合研究此類特殊不等厚分布軟硬互層砂巖的特性及其在工程中的應(yīng)用。

表1 軟硬互層砂巖堆石料前期爆破試驗(yàn)主要參數(shù)

說明:由于料場(chǎng)表面為斜坡面開采,故孔深為7~9 m。

2 現(xiàn)場(chǎng)爆破試驗(yàn)

根據(jù)料場(chǎng)地質(zhì)情況,結(jié)合類似工程爆破經(jīng)驗(yàn),前期采用了不同孔徑、間排距、炸藥單耗、藥卷直徑、堵塞長度、起爆方式進(jìn)行了相關(guān)的爆破試驗(yàn),試驗(yàn)參數(shù)見表1。

顆粒分析結(jié)果表明:小于5 mm的顆粒含量在19.2%~27.6%,主要分布于開采面下部;超徑比例在10.5%~21.6%,主要分布于開采面表層和中部;整體呈小于5 mm和大于200 mm粒徑偏多,中間級(jí)配偏少的斷級(jí)配料,各次爆破試驗(yàn)均無法滿足設(shè)計(jì)級(jí)配要求,且超徑石處理量大。其原因分析如下:

(1)料場(chǎng)巖石為厚層~塊狀構(gòu)造。其不同部位地質(zhì)結(jié)構(gòu)差異性較大,巖石層理、節(jié)理裂隙發(fā)育;且分布有夾層,巖性極不均一,相變劇烈。爆破時(shí),爆破能量沿著堵塞段下部巖石層理、節(jié)理裂隙散失,爆破能量未有效作用于表層巖體,僅將表層巖石提前拉裂,當(dāng)下部能量傳遞至表層時(shí)僅能產(chǎn)生拉裂和少量擠壓,致使爆破面表層2 m左右存在大量的超徑石;同時(shí),中下部存在裂隙能量散失部位形成大塊石,無裂隙部位細(xì)顆粒偏多,是造成爆破級(jí)配分布不均的最主要原因之一。

(2)根據(jù)多次巖石顆粒密度試驗(yàn),密度值在2.511~2.694 t/m3范圍內(nèi),料場(chǎng)內(nèi)不同分區(qū)、不同部位及同一部位不同深度的巖石飽和抗壓強(qiáng)度和軟化系數(shù)均相差較大。這充分表明該料場(chǎng)石料為砂巖軟硬巖互層結(jié)構(gòu)。爆破能量一致時(shí),強(qiáng)度高的部位易形成大塊石,強(qiáng)度低的部位反而細(xì)顆粒偏多。

(3)巖石分布特殊。常規(guī)的石料場(chǎng)開采從上至下巖石會(huì)隨著埋深的增加而逐漸變好。但蚱蜢寺料場(chǎng)根據(jù)開挖揭示的巖層分布情況顯示,表層存在約2 m的硬蓋、中部分布有1~3層泥巖無用層,總體上呈現(xiàn)斷面中上部巖石強(qiáng)度高于中下部巖石。即上硬下軟,與常規(guī)的石料場(chǎng)上軟下硬分布相反,與爆破能量分布不符。

(4)地形特殊。常規(guī)的料場(chǎng)一般為從上至下等厚度爆破開采,而蚱蜢寺料場(chǎng)地形為地形順南北向呈11°~14°斜坡(與巖石層面基本一致),順坡長700 m、寬150~200 m,開采厚度在18~27 m之間,為斜面的薄層開采。爆破作業(yè)時(shí),為保證爆破作業(yè)后挖裝作業(yè)能夠在平面上進(jìn)行,孔深只能隨著地形逐漸調(diào)整,會(huì)對(duì)產(chǎn)生爆破效果一定影響。同時(shí),爆破孔鉆孔時(shí),發(fā)現(xiàn)大量爆破孔孔底有層間裂隙滲水。等到裝藥時(shí),孔內(nèi)地下水會(huì)逐漸上漲;裝藥后孔內(nèi)藥卷與孔壁之間多已充填滿地下水,爆破時(shí)地下水抵消了一部分爆破能量,降低了爆破能量對(duì)巖石的破碎效果,造成爆破單耗增加。

針對(duì)上述情況,在咨詢石料場(chǎng)爆破開采方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的地質(zhì)專家和爆破專家后,決定在前期已有試驗(yàn)成果的基礎(chǔ)上增加了以下專項(xiàng)措施:

表2 蚱蜢寺料場(chǎng)增加措施后爆破試驗(yàn)參數(shù)設(shè)計(jì)

圖1 軟硬互層砂巖堆石料爆破試驗(yàn)顆粒分布曲線

(1)鉆孔時(shí),安排專業(yè)技術(shù)人員對(duì)鉆孔速度和孔內(nèi)反渣情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,初步判明該部位大致的巖性分布、裂隙情況,并據(jù)此調(diào)整初擬的爆破參數(shù)。鉆進(jìn)速度快,表明巖石強(qiáng)度低;反之,則高。然后,根據(jù)取得的巖性分布調(diào)整裝藥結(jié)構(gòu)和藥卷分布位置,巖石軟弱部位減少裝藥量;反之,則加大裝藥量,并采取間隔裝藥,使得藥卷能量盡量與巖層分布匹配。裂隙發(fā)育部位和地下水豐富部位加大裝藥量,對(duì)因裂隙散失和地下水抵消的爆破能量進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)。

(2)在梯段爆破的主爆孔間增加輔助淺孔,孔深1.2~1.8 m,孔內(nèi)裝φ32藥卷與主爆孔同時(shí)起爆,解決表層大塊率;在輔助孔布孔時(shí),注意盡量避開明顯的裂隙部位。

(3)將常規(guī)的藥柱中下部的非電毫秒延時(shí)雷管調(diào)整至藥柱中上部,讓上部藥柱與中下部藥柱同時(shí)起爆,減少能量在中上部傳遞時(shí)間,降低爆破能量損失;從而增加爆破能力對(duì)中上部巖石的破碎效果。

(4)在爆區(qū)周邊條件允許的情況下,盡量減少爆破孔的堵塞長度,將堵塞長度調(diào)整至0.8~1.2 m,增加作用于表層巖石的爆破能量。選取含水量相對(duì)較大的粘土與鉆孔時(shí)產(chǎn)生的孔口殘?jiān)旌蠐桨瑁鳛槎氯牧希黾佣氯牧吓c孔壁的摩擦力;從而增加堵塞質(zhì)量,減少爆破能量的損失。

(5)盡量采用2號(hào)巖石硝銨炸藥,孔內(nèi)有水部分采用2號(hào)巖石乳化炸藥,其余采用2號(hào)巖石硝銨炸藥,增強(qiáng)孔內(nèi)炸藥爆力;調(diào)整裝藥結(jié)構(gòu),將原有的間隔不耦合裝藥,調(diào)整為連續(xù)耦合裝藥,減少藥柱與孔壁間的空隙,使爆破能量能夠直接作用于巖體。

通過采取上述措施后,進(jìn)行了爆破試驗(yàn),試驗(yàn)參數(shù)見表2。

由顆粒分布曲線(見圖1)分析可知,小于5mm含量在10%~15%之間,靠近設(shè)計(jì)上包線,10~200 mm級(jí)配偏少,靠近下包線,但其整體曲線在設(shè)計(jì)要求包線范圍內(nèi),符合設(shè)計(jì)要求。

3 現(xiàn)場(chǎng)碾壓試驗(yàn)

3.1 碾壓設(shè)備選型

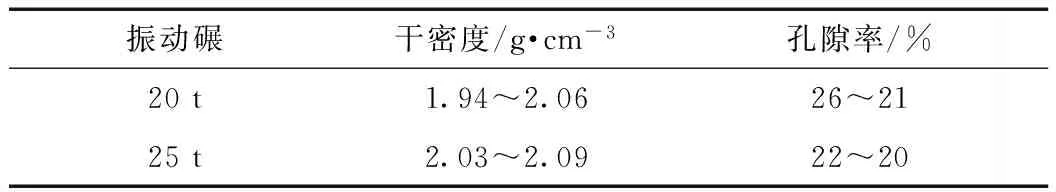

考慮到砂巖在較高激振力作用下可能會(huì)產(chǎn)生過度顆粒破碎,為了達(dá)到最佳壓實(shí)效果,在對(duì)比類似工程不同噸位振動(dòng)碾的破碎率、綜合考慮后,振動(dòng)碾分別采用20 t和25 t自行式振動(dòng)碾試驗(yàn),得激振力分別為350 kN和430 kN,試驗(yàn)結(jié)果見表3。

試驗(yàn)結(jié)果表明,25 t振動(dòng)碾明顯優(yōu)于20 t振動(dòng)碾,故后續(xù)試驗(yàn)全部采用25 t振動(dòng)碾。

表3 振動(dòng)碾對(duì)比試驗(yàn)成果

3.2 試驗(yàn)組合

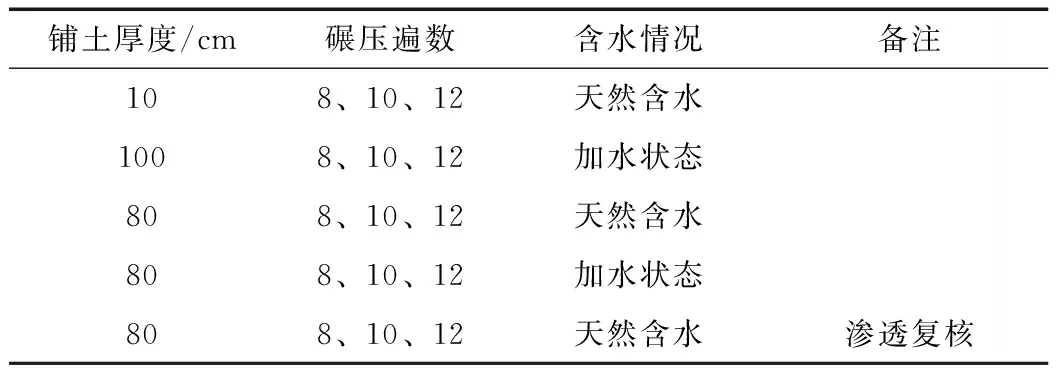

根據(jù)類似壩體填筑料現(xiàn)場(chǎng)碾壓試驗(yàn)研究和填筑施工經(jīng)驗(yàn)、結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)場(chǎng)地條件,通過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)最終形成了2種鋪土厚度、5場(chǎng)碾壓試驗(yàn)的組合,且第5場(chǎng)為對(duì)滲透系數(shù)的復(fù)核試驗(yàn)。具體情況見表4。

表4 碾壓試驗(yàn)參數(shù)組合統(tǒng)計(jì)

3.3 試驗(yàn)方法

試驗(yàn)前通過控制最大粒徑方法在取料場(chǎng)對(duì)試驗(yàn)料進(jìn)行試驗(yàn)前的顆粒分析,確定試驗(yàn)材料原級(jí)配,并選取具有代表性的巖石樣品進(jìn)行顆粒密度試驗(yàn);填筑時(shí)采用后退法卸料及攤鋪;碾壓時(shí)采用進(jìn)退錯(cuò)距法振動(dòng)碾壓;沉降測(cè)量采用水準(zhǔn)儀進(jìn)行高程測(cè)量,采用試坑灌水法進(jìn)行干密度檢測(cè)并進(jìn)行碾壓前后顆粒分析,采用水準(zhǔn)儀進(jìn)行表面沉降測(cè)量。

4 軟硬互層砂巖指標(biāo)

為深入研究軟硬互層砂巖特性,在碾壓試驗(yàn)過程中對(duì)其進(jìn)行了多種指標(biāo)的綜合性研究。

(1)顆粒密度試驗(yàn)。在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行碾壓試驗(yàn)的同時(shí),在室內(nèi)進(jìn)行了顆粒密度試驗(yàn),共計(jì)18組。試驗(yàn)成果表明,顆粒密度范圍在2.51~2.69 g/cm3之間。該料源巖性不均,孔隙率計(jì)算時(shí),存在一定的波動(dòng)范圍。顆粒密度試驗(yàn)成果見表5。

表5 軟硬互層砂巖堆石料顆粒密度 g/cm3

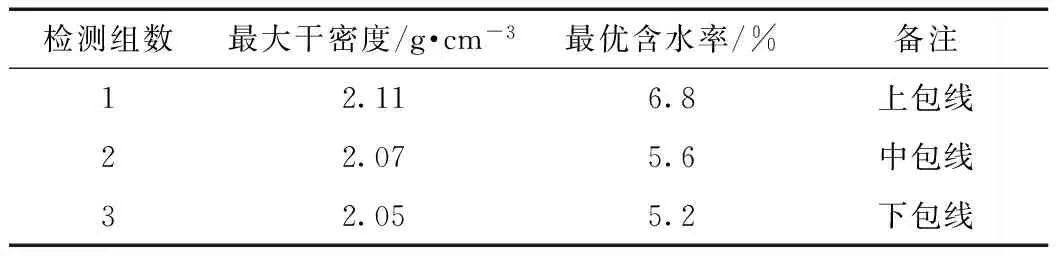

(2)最大密度。對(duì)軟巖料現(xiàn)場(chǎng)顆粒級(jí)配情況及設(shè)計(jì)級(jí)配包絡(luò)線上包線、下包線、平均線分別進(jìn)行了室內(nèi)擊實(shí)試驗(yàn),分析出三種級(jí)配的最大干密度及最優(yōu)含水率成果(見表6)。

表6 室內(nèi)擊實(shí)試驗(yàn)成果

(3)干密度。不同鋪料厚度、碾壓遍數(shù)下的干密度曲線見圖2。從圖2可知,在同一碾壓遍數(shù)下,壓實(shí)干密度隨鋪土厚度的減小而增加。在同一鋪料厚度下,壓實(shí)干密度隨著碾壓遍數(shù)的增加而增加,趨勢(shì)較為明顯,說明增加碾壓遍數(shù)將顯著提高壓實(shí)干密度。在同一鋪料厚度和相同碾壓遍數(shù)時(shí),灑水碾壓的干密度反而低于不灑水碾壓的干密度,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況分析,其原因?yàn)椋杭铀螅韺雍枯^高,振動(dòng)碾碾輪表面粘有一層較細(xì)的石渣料,影響其壓實(shí)效果,加水后碾壓效果較差。

圖2 干密度試驗(yàn)成果

(4)孔隙率。孔隙率成果曲線見圖3。從圖3可知,在相同碾壓遍數(shù)下,孔隙率隨鋪土厚度的減小而減小。在同一鋪料厚度下,孔隙率隨碾壓遍數(shù)增加而減小。在鋪料厚度為100 cm時(shí),灑水碾壓后的孔隙率優(yōu)于不灑水碾壓的孔隙率;而在鋪料厚度80 cm時(shí),不灑水碾壓的孔隙率優(yōu)于灑水后碾壓的孔隙率。總體無規(guī)律可尋,分析其原因?yàn)椋毫显磶r性不均,顆粒密度存在波動(dòng),影響孔隙率計(jì)算結(jié)果;孔隙率對(duì)軟硬砂巖堆石料碾壓遍數(shù)變化的評(píng)價(jià)分析又存在不確定性。孔隙率試驗(yàn)成果分析表明,鋪土厚度越薄,孔隙率越容易得到降低,符合設(shè)計(jì)期望的最優(yōu)壓實(shí)效果。結(jié)合其他施工參數(shù),軟硬砂巖堆石料鋪料厚度采用80 cm不灑水較為合理。

圖3 孔隙率試驗(yàn)成果

(5)顆分試驗(yàn)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)顆分試驗(yàn)成果分析,填筑前小于5 mm粒徑含量平均值為19.1%,碾壓后小于5 mm粒徑含量平均值為25.8%,小于0.075 mm粒徑含量碾壓前后無顯著變化。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況分析,軟硬巖堆石料在運(yùn)輸、攤鋪、碾壓過程中均存在一定程度的破碎,碾壓后級(jí)配會(huì)超出傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)包線范圍,宜采用料場(chǎng)爆破后上壩前的級(jí)配進(jìn)行控制。

(6)滲透試驗(yàn)。現(xiàn)場(chǎng)原位滲透試驗(yàn)的滲透系數(shù)成果曲線見圖4。從圖4可知,在同一鋪料厚度的條件下,滲透系數(shù)與碾壓遍數(shù)成反比。即,隨著碾壓遍數(shù)的增加滲透系數(shù)減小;隨著鋪料厚度的減小,滲透系數(shù)有降低的趨勢(shì);滲透系數(shù)總體偏小。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況分析其原因可能為,碾壓后表面存在一層的破碎板結(jié)層,該層細(xì)顆粒含量較高,影響其垂直滲透。

(7)為準(zhǔn)確掌握軟硬巖碾壓后真實(shí)的垂直滲透和水平滲透情況,在原有成果基礎(chǔ)上分別采取挖除表面20、30、40 cm和50 cm進(jìn)行滲透試驗(yàn)(見圖5)。試驗(yàn)結(jié)果分析表明,在鋪料厚度為80 cm情況下,25 t振動(dòng)碾碾壓8、10、12遍后在表層下挖20、30、40 cm后滲透系數(shù)均不能滿足堆石料排水需要,在表層下挖50 cm后滲透系數(shù)能夠滿足堆石料排水需要。壓實(shí)后的滲透系數(shù)在試坑深度相同時(shí)隨著碾壓遍數(shù)的增加而呈現(xiàn)隨機(jī)分布趨勢(shì),出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因?yàn)椋蚨咽项w粒級(jí)配的特殊性,不同的試坑最大粒徑及顆粒級(jí)配存在不均一性;而壓實(shí)后的滲透系數(shù)有隨著與試坑深度的增加呈現(xiàn)增大的趨勢(shì),從這個(gè)趨勢(shì)來看,由于該堆石料強(qiáng)度較低,碾壓時(shí)破碎率較大,尤其是表層隨著碾壓遍數(shù)的增加而破碎率進(jìn)一步增加,在表層形成一層密實(shí)層,上部較下部密實(shí),因此滲透系數(shù)隨著試坑深度的增加而增大。

圖5 滲透系數(shù)補(bǔ)充試驗(yàn)成果

5 軟硬互層砂巖堆石料填筑施工

(1)設(shè)計(jì)指標(biāo)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)碾壓試驗(yàn)研究成果,結(jié)合壩體協(xié)調(diào)變形和穩(wěn)定需要,最終確定壩體堆石料技術(shù)要求為:碾壓后壓實(shí)干密度不小于2.07 t/m3,以控制施工參數(shù)為主;上壩前石渣料小于5 mm含量不宜超過15%,最大粒徑不超過60 cm,中間級(jí)配應(yīng)連續(xù),鋪料應(yīng)避免粗細(xì)顆粒集中攤鋪,不能有架空或集中凸起[1]。同時(shí),針對(duì)用于壩體填筑的堆石料滲透系數(shù)不能滿足壩體排水需求的實(shí)際情況,在壩體內(nèi)增設(shè)了“L型排水體”,排水體厚度為5 m,左右岸全斷面布置,以解決壩體排水問題。

(2)施工參數(shù)。在分析試驗(yàn)成果的基礎(chǔ)上,結(jié)合設(shè)計(jì)指標(biāo)要求,綜合考慮經(jīng)濟(jì)性,確定了極軟砂巖筑壩材料的碾壓施工參數(shù):碾壓設(shè)備采用25 t自行式振動(dòng)平碾,激振力采用430 kN,振動(dòng)碾壓行駛速度為2.0 km/h,碾壓遍數(shù)10遍,鋪料厚度80 cm。利用軟硬互層砂巖天然含水率進(jìn)行填筑[2]。

(3)施工質(zhì)量。根據(jù)確定的設(shè)計(jì)指標(biāo)的要求,嚴(yán)格按照施工參數(shù)進(jìn)行堆石料填筑施工,完成了118層堆石料填筑,共計(jì)完成堆石料填筑約140.43萬m3。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢測(cè),壓實(shí)后干密度為2.07~2.15 t/m3,平均2.09 t/m3,滿足設(shè)計(jì)干密度指標(biāo)要求。試坑觀察顯示,坑壁結(jié)合緊密,粗細(xì)顆粒分布均勻,無明顯架空。施工過程嚴(yán)格按照碾壓試驗(yàn)確定的施工參數(shù)控制,根據(jù)檢測(cè)結(jié)果和過程參數(shù)控制記錄,堆石料填筑施工質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)要求。

6 壩體運(yùn)行情況

小井溝水利樞紐工程面板堆石壩于2013年1月20日開始填筑,2014年7月31日完成填筑,2015年2月28日成功下閘蓄水,截止到2017年11月底已運(yùn)行33個(gè)月。

壩體外部觀測(cè)墩觀測(cè)資料顯示,施工期大壩壩頂累計(jì)沉降量1.55~3.82 cm、月均沉降量0.08~0.61 cm,蓄水初期大壩壩頂累計(jì)沉降量2.73~15.77 cm、月均沉降量0.07~0.55 cm;累計(jì)總沉降量2.73~19.59 cm。壩體內(nèi)部水管式沉降儀觀測(cè)數(shù)據(jù)顯示,施工期累計(jì)變化量33.71~54.54 cm、蓄水期累計(jì)變化量2.37~8.00 cm,累計(jì)總變化量為39.41~61.21 cm。壩體總體趨勢(shì)為前期沉降幅度大,蓄水后沉降量減小逐步趨于穩(wěn)定。

壩體內(nèi)部鋼絲水平位移計(jì)高程371.6 m施工期累計(jì)變化量-3.56~12.01 cm(+表示向下游移動(dòng),-表示向上游移動(dòng)),蓄水期累計(jì)變化量-1.93~0.20 cm,累計(jì)總變化量-3.904~11.7 cm;高程401.6 m施工期累計(jì)變化量-1.93~13.5 cm、蓄水期累計(jì)變化量-1.86~1.95 cm,累計(jì)總變化量-3.79~15.45 cm。壩體及右岸邊坡的總體變化趨勢(shì)為向下游移動(dòng),蓄水初期變化量相對(duì)較大,后期逐步趨于穩(wěn)定。

壩體外部觀測(cè)墩觀測(cè)數(shù)據(jù)顯示防浪墻(壩頂)左右岸蓄水初期累計(jì)位移量-5.6~1.9 mm(負(fù)為向左岸移)、月均位移量-1.1~0.4mm,壩后坡(壩頂)蓄水初期左右岸當(dāng)前累計(jì)位移量-41.6~22.5 mm、月均位移量-2.3~-0.6 mm,壩后坡(高程401.6 m)蓄水初期左右岸當(dāng)前累計(jì)位移量-33.8~12.9 mm、月均位移量-2.1~0.5 mm,壩后坡(高程371.6 m)蓄水初期左右岸累計(jì)位移量-6.2~-2.0 mm、月均位移量-1.9~1.8 mm。壩頂429.4 m高程及401.6 m高程大部分觀測(cè)墩向左岸位移且位移變化量從左至右依次增大;371.6 m高程馬道在水位420 m高程附近出現(xiàn)左岸觀測(cè)墩向左岸位移、右岸觀測(cè)墩向右岸位移現(xiàn)象;壩體總體趨勢(shì)蓄水初期變化量相對(duì)較大,后期逐步趨于穩(wěn)定。

目前,大壩蓄水最大高程為420.0 m,自2016年2月28日至今量水堰板出水量為0.25-2.02 L/s。這說明壩體內(nèi)部排水體上下通暢,工作狀態(tài)良好。

[1] SL 274—2001 碾壓式土石壩設(shè)計(jì)規(guī)范[S].

[2] 水利電力部水利水電建設(shè)總局主編.水利水電工程施工組織設(shè)計(jì)手冊(cè)[M]. 北京: 中國水利水電出版社, 2001.

[3] SL 237—1999 土工試驗(yàn)規(guī)程[S].

[4] 蔣濤, 付軍, 周小文.軟巖筑面板堆石壩技術(shù)[M]. 北京: 中國水利水電出版社, 2010.

[5] DL/T 5116—2000 水利水電工程碾壓式土石壩施工組織設(shè)計(jì)導(dǎo)則[S].

[6] DL/T 5129—2013 碾壓式土石壩施工規(guī)范[S].