“游獵”與“購買”

陳天樂

在2017年十·一長假的最后一天,微博發生了一次大規模的“塞車”。讓擁有巨大用戶數的新浪微博服務器癱瘓的原因不過是當紅娛樂偶像鹿晗公布戀情。這一次明星的戀情公布讓文化研究者們開始重新審視網絡時代所特有的一種新型明星——“流量明星”,以及這種明星與粉絲之間所存在的“偶像契約”。這樣的關系顯然已經超越了一般意義上粉絲與偶像之間消費與被消費的關系。在網絡傳播盛行、以市場需求為導向的生產模式的環境下,大眾已經不再是文化工業中被動接受的購買者和消費者,而是變成了有自己想法甚至有權左右自己所“購買”的產品的主動購買者。當然,經紀公司、偶像、粉絲、廣告商在當下網絡環境中,在生產和消費的不同環節分別扮演著不同的角色。但也必須看到,粉絲雖然在一定程度上似乎具有了更強的主動性,但是從另一個角度而言仍然未能擺脫被利用和“奴役”的現狀。

一、“流量明星”與“偶像契約”

2017年10月8日,偶像鹿晗公布了自己的戀情。這一行為不僅在微博平臺引起粉絲們的熱議,導致微博服務平臺癱瘓,而且導致大量粉絲脫飯,甚至粉轉黑。而更意味深長的,則是粉絲們對于自己的脫飯或粉轉黑行為擁有一套邏輯完整自洽的說辭。同時,這次行動也讓大眾了解了不少粉絲文化中出現的新概念,例如“流量明星”、“艸流量、艸數據”、“偶像契約”、“偶像失格”等等。

所謂“流量明星”,是指那些沒有成熟作品、全靠粉絲“愛的供養”得以出名的偶像藝人。當然,他的粉絲們也非常大方地承認這一點,甚至認為自己偶像事業成功,自己在其中功不可沒。當自己的偶像發布專輯時,粉絲們會花費重金一次性購買上千份拷貝來為自己的偶像制造熱度,擴大知名度。更有甚者,狂熱粉絲會在國外的大廣場上花重金購買廣場上LED屏的使用權,為自己的偶像刷知名度。這樣的行為就被稱作“艸流量、艸數據”。當然,粉絲這樣做并不是無條件的投入,在偶像和粉絲之間有著一個不成文的契約,那就是粉絲這樣支持偶像,偶像也要“寵”粉絲,不能夠“打自己粉絲的臉”,如其中的重中之重便是不能夠擅自公布戀情。若偶像不顧這樣的契約而做出令粉絲難以接受的舉動,那么這種行為就被稱為“偶像失格”。

在這樣的一套關系邏輯中,偶像與粉絲之間的關系變成了一種對等的交易關系。偶像想紅,粉絲需要一個情感寄托,于是二者一拍即合,達成一種心照不宣的規定。如果偶像不遵守彼此之間的契約,那么粉絲既然可以把他捧成當紅偶像,也同樣可以將其打落塵埃。對這些并無代表作品的偶像的追捧,類似于詹金斯《文本盜獵者》中所提到的“閣樓上的粉絲”,他們看似瘋狂且毫無理智,但事實上這些粉絲很清楚自己所有的付出所“購買”的不過是一個自己所喜歡的“幻象”而已。在這套完整的偶像經濟學中,偶像負責扮演粉絲心中的完美情人,而粉絲則負責為偶像無私付出。隨之而來的,是作為商品的“偶像”失去了自由表達愛、表現真正自我的權利,而這個權利正是每一個獨立個體所應該擁有的權利。這樣的一套偶像與粉絲之間的契約和規則在道德層面是否合理,仍然值得我們深思。

二、作為主動購買者的粉絲

對于詹金斯文本分析中的電視劇粉絲而言,符合他們期待的劇情發展是他們所真正想要的東西,如果沒有,他們便會用自己的方式去挪用、重組、重寫原本的故事,以盡量達成這樣的目的,進行反抗。而對于喜歡“流量明星”的粉絲們而言,他們所希望能夠得到的是一個帶有光環、符合他們心中“人設”的偶像。同時,他們比那些電視劇粉絲要幸運得多,他們被開通了一個渠道可以為自己的偶像打榜、應援、投入資金和精力,而這一切的付出都會在偶像的知名度、熱度上有所體現,甚至在一定程度上說“流量明星”是由粉絲捧紅的也不為過。粉絲對于自己的“戰果”也非常自豪,認為自己的努力對于自己偶像的成功有很大的影響。于是,在這套生產和消費的模式之下,粉絲變成了一個主動的購買者。

如果將“流量明星”視作一個“文本”,經紀公司的目的就是讓這個“文本”能夠吸引更多受眾,為公司創造更多利潤。為此它們要做的是為這個“文本”賦予一個可以吸引人的好的“人設”,提升其知名度和熱度。而就粉絲來說,他們的目的則是可以擁有一個符合自己內心“人設”的“夢中情人”或情感寄托,而這個“夢中情人”是否可以一直保持曝光率,完全取決于他的熱度。粉絲自然會為了讓自己的偶像一直保持相當的熱度而投入大量的資金和精力,以保證自己的偶像可以一直具有曝光率。

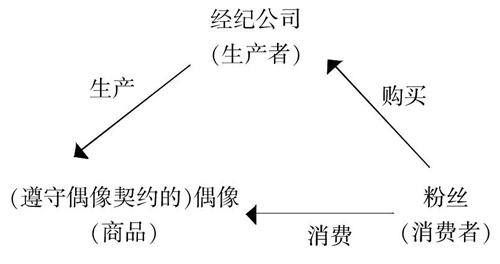

在這樣一套行為體系中,經紀公司所扮演的是“生產者”的角色,偶像扮演著“文本”(商品)的角色,粉絲則變成了購買者和消費者。粉絲與“制作方”之間不再是壓迫和抵抗的關系,而變成了買賣的關系,經紀公司提供他們所喜歡的明星,他們則為這個明星付出自己的精力和金錢,其中的紐帶即上文提到的“偶像契約”。三者的關系如圖所示:

這個“契約”的存在讓粉絲、偶像、經紀公司三者保持著一種平衡穩定的供需關系,而一旦契約被毀,這種買賣關系就必然會解體。

但是同時值得注意的是,這種買賣關系下的粉絲文化,其反抗意味并沒有被逐漸消解。即使粉絲們完全認同這樣的理論并且在其中遵守規則,這種交易也沒有真的變成一種公平的方式。粉絲作為一個主動的購買者,看似擁有了主動選擇、改變商品的力量,但是這一切仍然在文化工業本身的話語邏輯之中。

三、作為商品的粉絲

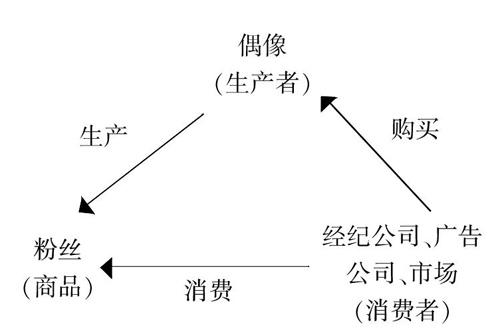

在這個生產、消費的體系中,粉絲并不只具有“購買者”這一種身份。當觀察的角度互換,將偶像看做生產者,那么粉絲則在一定程度上成為被偶像所生產和規訓的商品,成為一個合格的購買者,要被經紀公司所利用和消費。此時,他們三者的關系如圖所示:

此時,偶像與粉絲之間的關系變成了生產者與商品之間的生產關系。也就是說,粉絲在消費“流量明星”的同時,也會對他入迷,愿意為他而付出。無論他的偶像做什么,粉絲都愿意支持。這樣的形態下,偶像作為一個生產者,為市場生產了一批合格的粉絲,亦即合格的商品購買者。

在這種生產關系下,經紀公司通過“流量明星”的生產獲得大量的“商品”(粉絲)。同時,它們制造出大量與偶像相關的周邊產品,供粉絲消費。一些經紀公司還會故意造成同一團體中的幾個偶像資源不均的情況,讓偶像的粉絲陷入樂此不疲的曝光率與熱度爭奪戰,自己則在一旁賺得盆滿缽滿。

經紀公司還通過明星接一些廣告代言的營銷手段吸引粉絲們的目光。實踐證明,偶像的號召力使粉絲更傾向于購買帶有自己偶像照片的產品。如此一來,廣告公司也能從這一體系中分得一杯羹,成功地消費了由偶像所生產出來的“商品”(粉絲)。

因此,新的傳播媒介、進步的科技并沒有讓大眾真正逃脫出文化工業的奴役,粉絲只是作為商品進入了另一套游戲規則之中,其抵抗力量仍然值得懷疑。進入網絡時代之后,傳播方式發生改變,單向的傳播開始轉變為網狀的多向傳播。大眾仿佛擁有了可以發聲的傳聲筒,獲得了更多、更大的權利。但是仔細探究起來,其反抗意味仍然值得深思。在這種語境下的粉絲看似擁有了多條渠道來為自己所喜歡的偶像真切地付出,并且在“人設”上得到回報,但是卻仍然被禁錮在了文化工業的邏輯之中,跳進了經紀公司和市場所預先設計好的圈套里。在這場力量的博弈之中,偶像看似光鮮,但是卻失去了表達自我的權利,只能遵守“偶像契約”做一個完美的“人設”;粉絲看似擁有了主動權,但是仍然被市場所利用,陷入無盡的消費之中。而在其中獲勝的,只有資本的擁有者——經紀公司。