適合WLTP工況的智能冷卻系統控制策略研究

王 菲,盛鵬程,張 志 ,李文濤

(1.河北機電職業技術學院,河北 邢臺 054048;2.中國汽車技術研究中心汽車工程院,天津 300300;3.邢臺職業技術學院,河北 邢臺 054000)

WLTP工況即全球輕型車測試規程,是由聯合國歐洲委員會聯合一些國家的政府如日本、中國、俄羅斯、印度和韓國等,針對全球各個不同區域的駕駛工況進行收集與評估,開發出的一種可以在全球范圍內適用于輕型車的測試循環,能夠根據各國的交通狀況反映出駕駛員的實際駕駛行為。中國在2020年前,將在全國范圍內實施更為嚴格的國Ⅵ(國六)排放標準。Ⅵ排放標準的推廣實施離不開測試工況,測試工況是油耗和排放標準的評價基礎。有研究表明:發動機冷卻系統熱管理占到發動機燃油熱量的30%左右,目前國內大多數發動機機型并未對冷卻系統進行智能開發;同時中國道路擁堵嚴重,車輛大部分為城區工況,加減速更加頻繁,借鑒WLTP工況更能符合中國大城市瞬變的實際駕駛情況。為了應對在新的排放測試循環工況WLTP下達到國Ⅵ排放標準,各個汽車生產企業面臨的節能減排任務壓力大,形勢嚴峻。因此,對智能冷卻系統在WLTP工況下進行研究具有緊迫感和前瞻性。

1 新的WLTP工況與NEDC工況之間的比較

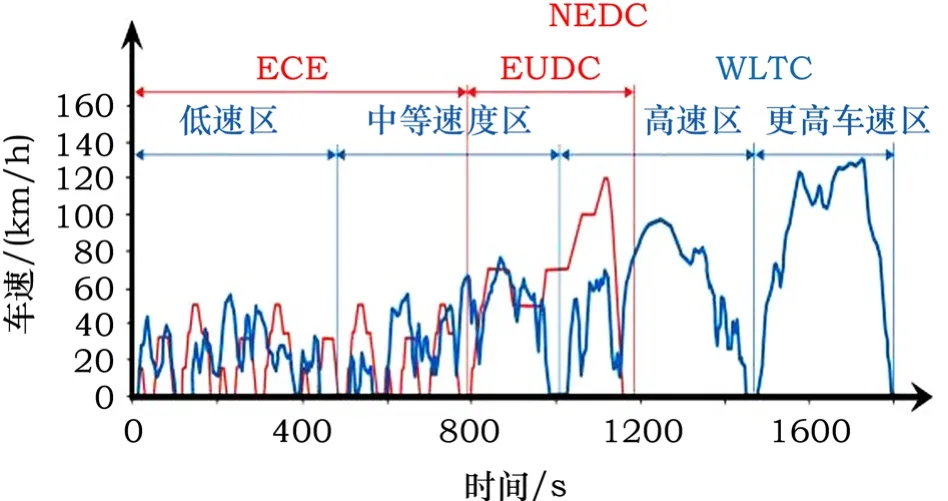

圖1為NEDC與WLTP排放測試循環工況測試圖。從圖1中可以看出:NEDC循環主要由市區運轉循環和郊區運轉循環兩部分組成,市區運轉循環工況由3個怠速、加速、勻速和減速循環單元工況組成,每個循環單元工況平均車速34 km/h,最高車速50 km/h,有效行駛時間195s;郊區運轉循環由一個運轉循環單元組成,平均車速62.6 km/h,有效行駛時間400s,最高車速120 km/h。

圖1 NEDC與WLTP排放測試循環工況測試圖

新的WLTP工況主要包含以下4個運轉區間:低速區、中等速度區、高速區以及更高車速區,相關對比參數見表1。新的WLTP工況與當前的NEDC循環工況相比,主要區別是:①測試時間更長,由1 200 s增加到了1 800 s;②平均車速有了較大提升,最高車速由120 km/h達到131 km/h;③加速能力變得更強。由于加速度更大,速度更高,因此WLTP運轉循環將導致更高的油耗和排放,這給企業針對節能減排方面提出了更苛刻的要求。

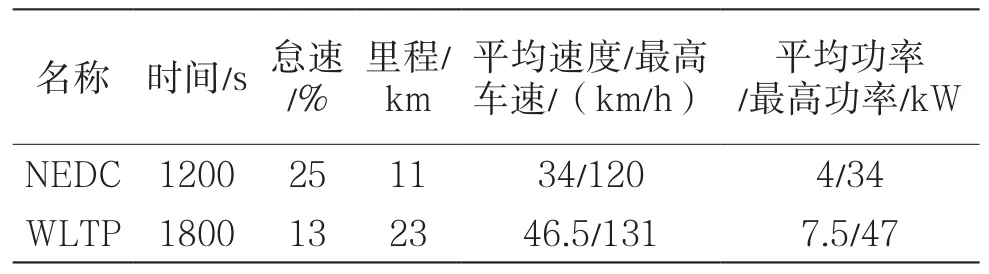

表1 NEDC與WLTP之間的比較

2 智能冷卻系統結構與控制原理

2.1 智能冷卻系統結構

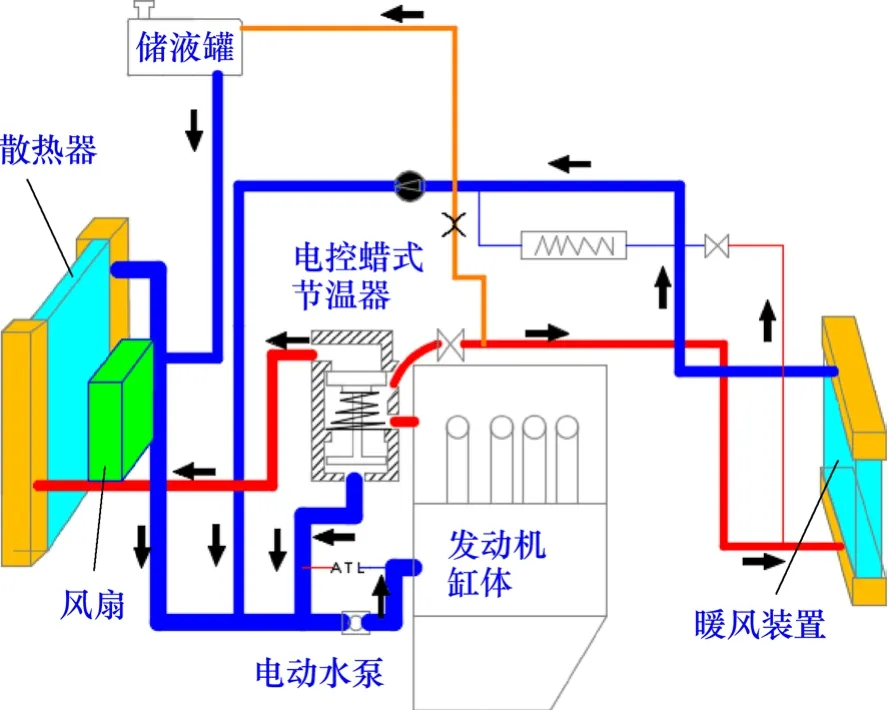

汽車發動機的智能冷卻系統主要將可控節溫器與電動風扇融入到現有冷卻系統環路中,構建出一套發動機智能冷卻系統,主要由電動水泵、電動風扇、電控蠟式節溫器等部件組成,如圖2所示。與傳統冷卻循環相比,只需要通過極小的結構改動和軟件升級,就可將其融入到現有冷卻系統環路中。

圖2 智能冷卻系統組成

2.2 智能冷卻系統控制原理

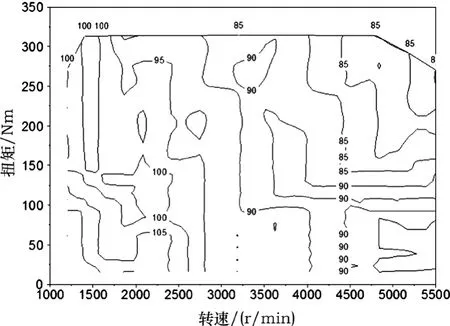

燃油在發動機里燃燒所產生的溫度可高達2 000 ℃,這個高溫對于發動機的工作是有害的,所以必須將該溫度冷卻到“工作溫度”。合適的發動機工作溫度不但能夠提高發動機功率、減少燃油消耗,也能降低發動機尾氣的排放。發動機的工作能力取決于冷卻系統是否正常工作,其工作溫度要求如圖3所示,橫坐標為發動機轉速,縱坐標為扭矩。部分負荷時,冷卻液溫度較高,冷卻液溫度為95~110 ℃,這有助于降低油耗和廢氣中的有害物質;全負荷時,冷卻液溫度較低,冷卻液溫度為85~95 ℃,吸入的空氣被加熱到的溫度低一些,這有助于提高功率。但是傳統的冷卻方式僅僅依靠蠟式節溫器的被動調節,無法滿足冷卻液溫度與實時的發動機工作溫度相匹配的要求。

圖3 發動機負荷與冷卻水溫關系

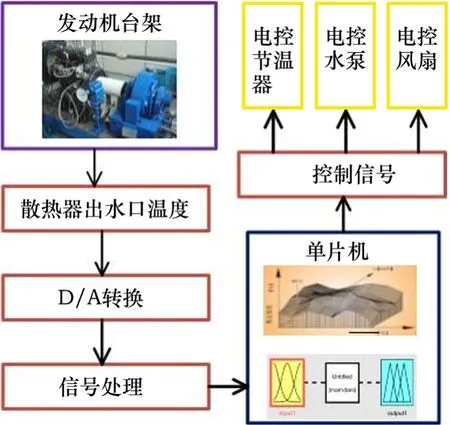

圖4為智能冷卻系統工作原理圖。水溫傳感器將散熱器出水口溫度轉換為數字信號,并經過濾波處理送給單片機,單片機將此信號與預先存儲的規定溫度特性曲線相比較,得到此時實際溫度與規定溫度差及溫差變化率,通過一個雙輸入單輸出的模糊控制器,模糊控制器對輸入、輸出信號進行模糊化、模糊規則建立、反模糊化等一系列處理,最后得到能夠使電控節溫器、電控水泵及電控風扇按照要求工作的控制信號。

圖4 智能冷卻系統工作原理圖

3 模糊控制策略

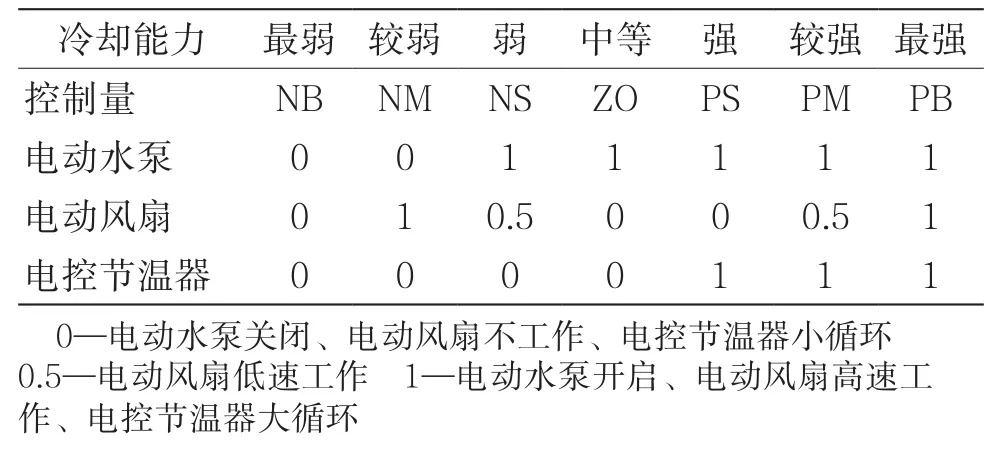

本文采用雙輸入單輸出的模糊控制策略,以散熱器出水口溫度與溫度特性曲線中的規定溫度差E和溫差變化率EC為輸入,以控制量U為輸出,模糊控制論域為{-10,-7,-3,0,3,7,10},語言變量設為{NB,NM,NS,ZO,PS,PM,PB},隸屬度函數為三角形函數,輸入變量與控制量的模糊規則如圖5所示,控制量與被控對象關系見表2。

4 試驗

圖5 控制量與被控量之間MAP關系

表2 冷卻能力與被控對象的關系

當發動機剛起動時,此時需要冷卻能力最弱,電動水泵、電動風扇和電控節溫器均不工作,處于小循環狀態。當溫度達到85~95 ℃時,此時需要中等水平的冷卻能力,電動水泵工作,電動風扇、電控節溫器工作狀態由模糊控制策略決定,當溫度達到95~110 ℃時,冷卻能力最強。

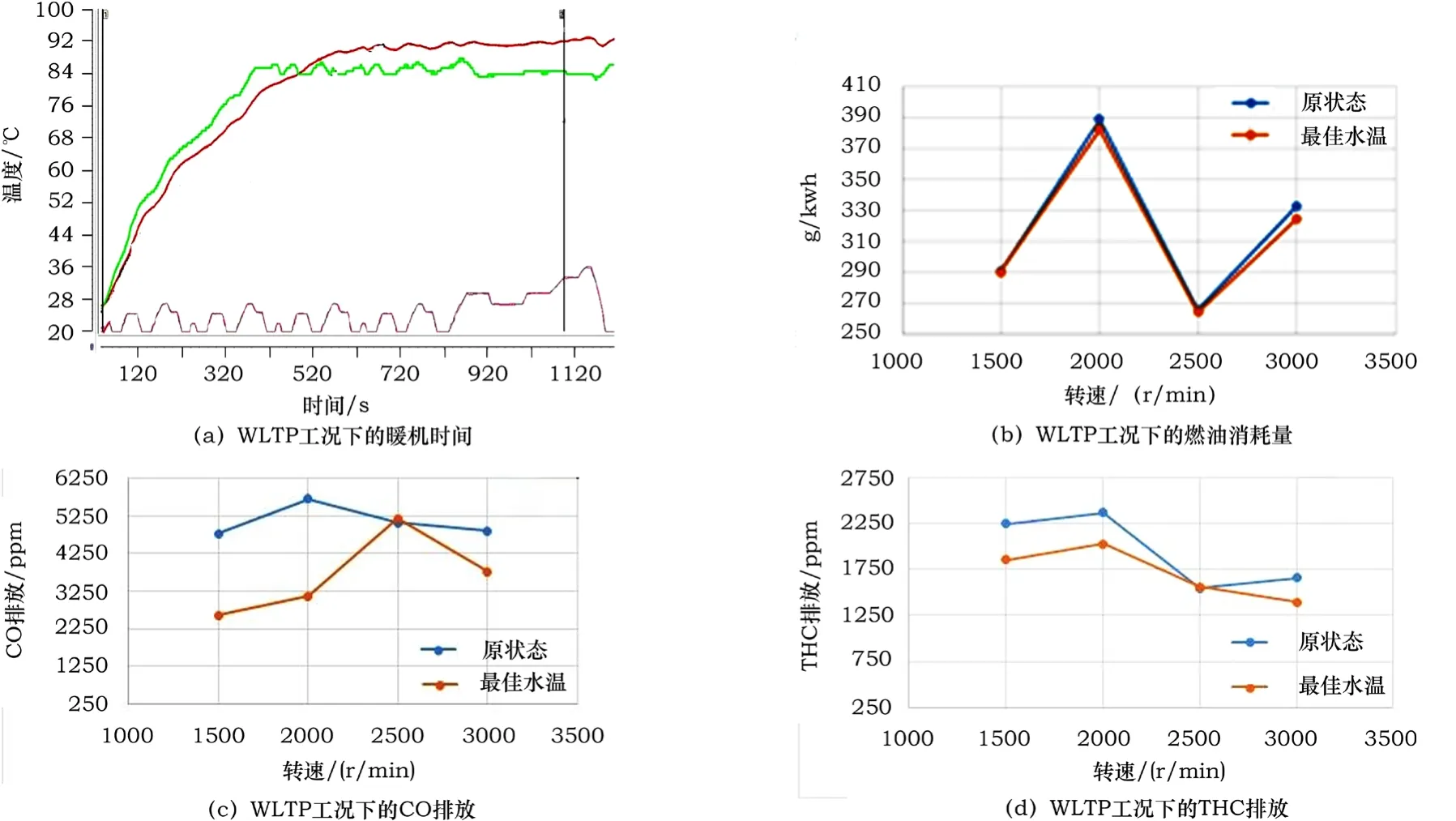

圖6為發動機采用智能冷卻系統后的試驗圖。圖6a表示在WLTP工況下冷起動暖機時間的對比,紅色表示采用智能冷卻系統之后的暖機時間,明顯比代表傳統冷卻系統的綠色曲線縮短了。圖6b~6d表示在油耗、排放方面的比較,可以看出:采用智能冷卻系統比傳統冷卻系統在節能減排方面有了明顯降低,證明本文采用的模糊控制策略達到了一定效果。

圖6 智能冷卻與傳統冷卻的試驗比較

5 結論

智能冷卻系統的集成開發與相關研究已有20年歷史,智能冷卻系統在改善燃油經濟性、延長機油使用壽命、減少有害物排放、延長發動機壽命以及增加系統靈活性方面的具體效果,一方面依托于結構設計,一方面取決于所采用的控制策略以及控制系統特性。本文所提出的方法能夠主動調節發動機工作溫度,在節能減排方面具有積極作用。

[1] Elena Cortona,Christopher H. Onder.Engine Thermal Management with Electric Cooling Pump[J].SAE,2000.

[2] 上官文斌,吳敏,王益友,等.發動機冷卻風扇氣動性能的計算方法[J].汽車工程,2010,32(9):799-802.

[3] 王海航,段耀龍,胡惠祥,等.發動機冷卻風扇與冷卻系統的匹配[J].車用發動機,2012(2):1-6.

[4] GB18352.3—2005,輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國Ⅲ、Ⅳ階段)[S].

[5] GB19578—2004,乘用車燃料消耗量限值[S].

[6] 涂承宇,涂承媛,楊曉萊,等.模糊控制理論與實踐[M].北京:地震出版社,1998.

[7] 張國良,曾靜,柯熙政,等.模糊控制及其MATLAB應用[M].西安:西安交通大學出版社,2002.

[8] 郭新民,高平,孫世民,等.自控電動冷卻風扇在汽車發動機上的應用[J].內燃機工程,1993(1):79-82.

[9] 盧廣鋒,郭新民,孫運柱,等.汽車冷卻系統水溫對發動機性能的影響[J].山東內燃機,2002(1):29-33.

[10] 紀光霽.發動機冷卻溫度控制的精確研究[D].南京:南京林業大學,2007.

[11] 鄧飛.基于模糊控制的汽車發動機冷卻系統的研究[D].武漢:武漢理工大學,2009.