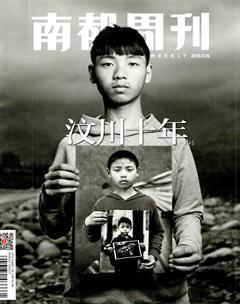

汶川十年,拼力重建

陳顯玲

10年,我們從未忘記汶川大地震,從未忘記那場災難帶來的創傷。

2008年,震后一周,南都周刊出版了汶川地震特刊《救》。海量信息中,我們梳理編制了最全面的救援手冊,人心恐慌中,我們說出“活著是一種偶然,從5月12日開始,我們的生存都是劫后余生”。

2008年底,震后半年,南都周刊推出封面報道《重返北川》,記錄半年如半生,我們看到北川的苦,我們看到北川的希望,我們在記錄中接受教誨,愛不能忘,苦難也不容忘。

2009年,地震一周年,南都周刊發出尋人啟事,刊發《地震名人這一年》,尋找地震時期在媒體中頻繁出現的熟悉面孔,尋找數字背后的音容笑貌、悲歡離合,尋找大災之下,生命的價值。

2018年,汶川大地震10周年,南都周刊再次用記錄對抗遺忘,觸摸那些浸著疼痛的生長,白描那些緩緩綻放的笑容,我們為那些依舊殘缺家庭的人們心疼,也為那些艱難重建的人生喝彩,看過埋藏在人心中的力量,也就看懂了他們拼力重建的十年。

重建被摧毀的建筑,重建殘缺失獨的家庭,重建曾被傷痛籠罩的心理,重建被震得支離破碎的人生……

房屋易建 骨肉難圓

川西北破碎大地上,最先重建起來的是建筑。

遼寧攝影師田衛濤的電腦里,封存著震后都江堰災區殘垣斷壁的廢墟。當時道路阻斷,他乘坐直升機,拍下了那些被摧毀的城市和村落。

十年后,他再次入川,找準當年的高度、角度和景別,他為那些重建后的城市和村莊,以及重新開始的生活,拍下了一張張或欣慰或震撼的照片。

十年前的殘墻碎瓦,如今長成繁華的小鎮;十年前的山河移位,如今又成涅槃成景。

房子的修建給了家一個現實的支撐空間,增丁添口,補全失卻的傷痛遺憾,震后的人們,咬牙撐過最痛的年月。

46歲的祝俊生,41歲的葉紅梅,都江堰城的一對普通夫妻,地震中痛失愛女祝星雨,震后,他們是6000多對有生育意愿的父母之一。三年時間,六十公里路,葉紅梅用掉兩次免費的體外受孕生育機會,結果卻是失敗,又失敗。

希望從絕望的縫隙里萌芽,祝俊生終于打著電話四處報喜,葉紅梅懷上了。

心理遺傷 仍未痊愈

有的專家說,震后的心理重建至少需要10年,有的專家則說,20年也未必足夠。

10年之后,再次走近大地震的親歷者,走近當年的志愿者,救援戰士和醫護人員,只要靜靜傾聽,仍能聽到那些隱隱余震,在無數暗夜,攫住他們,拖回那些慘烈不忍回憶的現場。

北川長大的羌族姑娘章佳,震后六年都活在創傷后應激障礙癥的折磨中,幾乎沒有睡過完整一夜,曾經她的愿望就是一天能睡一兩個小時,可她怎么也找不到地震經歷往復循環的暫停鍵……

映秀小學幸存者湯星玉,是班級活下來的11位同學之一。地震中髖關節受傷,她再也無法長高,10年也抹不掉記憶里廢墟下的細微感受,小伙伴的墳墓前,沉默八年的湯星玉淚流不止,最近兩年才開口訴說,卻從不提自己的難事……

汶川災后明星兒童廖岑、王晰,花兩三個小時配合鏡頭,拍出仿佛走出陰霾的笑容,可在寫給逝去媽媽的信里,廖岑坦言回答不上記者關于未來的詢問,他問媽媽說,我可以告訴他們,我還活在過去嗎?

10年很長,長到地震遺址的縫隙里,鮮活嫩綠的植被已是十度榮枯;長到截肢的孩子,已是忍痛磨掉了十次新長的骨茬;長到新生的孩子,也讀到了小學,走進了異地而建的教室……

10年很短,短到記憶里的坍塌和埋葬仿佛只在昨日,短到三張影像疊加,就能講完一個成長的故事;短到我們不敢說,補好了所有的漏洞……

10年,我們從未忘記汶川大地震。