私人博物館 散落民間的文化瑰寶

闞瑩瑩

了解一個地方,去當地的博物館總不是一個錯誤的選擇。這座城市的歷史與當下,在博物館里就能大致攬盡。人類博物館大約開端于公元前五世紀,在希臘的特爾費·奧林珀斯神殿里,建有一座收藏各種雕塑、戰利品的寶庫。如今,博物館漸漸成為一些城市的名片,人們提到紐約會自然想到大都會博物館,談及巴黎會想到盧浮宮,說到倫敦會想到大英博物館。一座現代城市,如果缺少或大或小的博物館,總會讓人覺得少了一些自稱為“現代”的底氣。當然,沒有博物館的城市如今幾乎難覓,現實是,當今的各大小城市,博物館如雨后春筍般出現在城市的各個角落。大大小小的民間博物館更是如此。

城市性格的文化代碼

私人博物館,也稱民間博物館,它有一個官方的名字——非國有博物館。當然,它也有一個非常官方的定義:非國有博物館是指以教育、研究和欣賞為目的,收藏、保護并向公眾展示人類活動和自然環境的見證物,由社會力量利用或主要利用非國有文物、標本、資料等資產設立,經登記管理機關依法登記的非營利組織。

換句話說,民間博物館沒有故宮博物院一樣深厚的官方背景,它們由私人出于各種非營利性的目的建立,散落在城市鄉村的各個角落。以成都這座城市為例,這里有四川博物院、成都博物館等著名的國有博物館,珍藏著秦漢時期的石犀,西漢時期的擊鼓說唱俑等國寶。也有川菜博物館、泰迪熊博物館、皮影藝術博物館等民間博物館,囊括了這座城市多樣的元素。所以,有人說,讀懂一座城市的歷史,你可以去大型國有博物館,但要讀懂一座城市的性格,還得去隱藏在城市角落里的民間博物館。

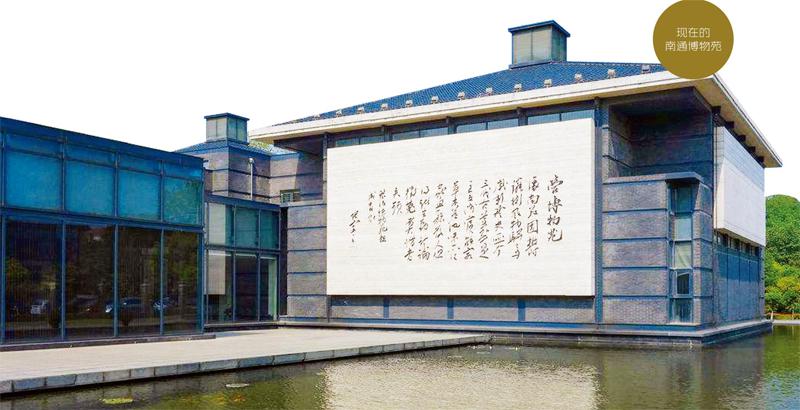

我國第一座博物館就是民間博物館。1905年,晚清甲午狀元張謇曾兩次上書清政府,建議在北京和各省建立博物館。腐敗保守的清廷不予理睬,于是他利用辦工業賺來的錢在江蘇南通市創辦了南通博物苑。博物苑共有4個陳列館,分別為自然、歷史、美術、教育陳列館,展出文物與標本。苑內種植樹木花草,飼養鳥獸,并有亭榭、假山、荷池等園林建筑。博物苑的文物、標本來源于張謇本人的收藏及各地人士和寺院的捐贈。

1949年中華人民共和國成立后,南通博物苑被收為國有,之后的三十多年間,中國的大地上沒有一座博物館是民間的。改革開放之后,一部分人先富了起來,收藏文物藝術品在民間蔚然成風,1987年,著名紫砂壺收藏家許四海在上海愚園路創建了四海壺具博物館,開創了建國后創建民間博物館之先河。

進入新世紀,伴隨著我國經濟的持續走高,以及收藏熱的升溫,投資興建民間博物館的有識之士越來越多。2005年8月,由民營企業家樊建川創建的建川博物館聚落于四川成都大邑縣安仁古鎮開館。聚落占地500畝,建筑面積近10萬平方米,擁有藏品800余萬件,其中國家一級文物329件。博物館以“為了和平,收藏戰爭;為了未來,收藏教訓;為了安寧,收藏災難;為了傳承,收藏民俗”為主題,建設抗戰、民俗、紅色年代、抗震救災四大系列30余座分館,是目前國內民間資本投入最多、建設規模和展覽面積最大、收藏內容最豐富的民間博物館。

經過改革開放以來四十年的發展,據2017年最新數據統計,我國民間博物館數量已達1110家,占博物館總數的23.7%,已成為我國博物館體系的重要組成部分之一。

“私博”里的家國情懷

“國有博物館在收藏上更看重考古發現,民間博物館的收藏更傾向于近現代的物品、標本工藝、產業以及民間習俗等,當然這里面也有國家政策方面的原因。”四川省文化廳博物館處副處長段炳剛告訴本刊記者。

國家政策規定,所有文物均屬于國家財產,大多數文物由政府保管,展示于國有博物館。因此,不同于國有博物館,民間博物館的館主通常是民間收藏家,展示的文物特色鮮明,反映著館主強烈的個人愛好與風格。即便民間收藏家收藏了一些珍稀文物,但在法律上都屬于國有,其收藏與展示需要在文物局等相關部門進行登記。

收藏家因個人興趣而收藏進而創辦博物館是當下民間博物館發展的常規模式。但除了自身興趣,收藏在許多情況下更是一件“有錢已有閑”的人群才能做的事。

明代董其昌《醉翁亭記》書法十二條屏、明末清初八大山人《松露雙喜圖》軸、唐“白釉褐彩馬”……這些價值連城的珍貴文物被悉數陳列在位于深圳市坪山區的和暢園博物館中。1991年,這座民間博物館的主人游鵬帶著二三十年從商經驗來到深圳創業。在這里,他成為了一名企業家,并積累了數十億元的財富,這讓他能利用自身資源去做一個民營博物館,讓更多的中國瑰寶得以重見天日。2016年3月6日,這座占地4000余平方米的博物館正式開館,館內分別設有中國明清名家書畫、中國近現代名家書畫以及中國古代陶瓷三大展廳。

當然,不論是興趣使然,還是“有錢也有閑”,民辦博物館因為其不以盈利為目的的性質,若要達到一定的規模并且良效運營,離不開政策方面的扶持。

在國家層面,對于民間博物館的政策支持一直沒有缺位,2010年,國家文物局等五部門發出《關于促進民辦博物館發展的意見》,提出規范民辦博物館準入制度、切實幫助解決民辦博物館的館舍與經費保障問題、加強對民辦博物館的專業指導和扶持。2015年,國務院總理李克強簽署第659號國務院令,正式公布《博物館條例》(以下簡稱《條例》),首次在法律層面明確了非國有博物館的屬性,并且對非國有博物館在藏品的來源和質量方面,做出了更嚴格的規范。業內人士認為,《條例》的出臺對我國博物館事業發展納入法治軌道具有重要意義。

除了國家層面,還有一系列地方性政策,如西安市出臺的《西安市人民政府關于印發西安市促進非國有和行業博物館發展實施辦法的通知》,深圳市發布的《深圳市民辦博物館扶持辦法》等等。

作為博物館體系的重要組成部分,民間博物館存在的意義顯然不僅是滿足個人的興趣,更是激發社會活力,傳承中華優秀文化。正如以紫砂壺收藏聞名的成都門里博物館館長陳冬如所言,“對民間收藏家而言,做博物館是最終的歸宿,也是最好的選擇。對城市而言,博物館猶如血脈,是文化品位、軟實力乃至競爭力的體現。”

這一認識,正成為越來越多人投身私人博物館建設的源動力。