“蛙—稻—鰍—果”立體式種養“青蛙王子”助力致富夢

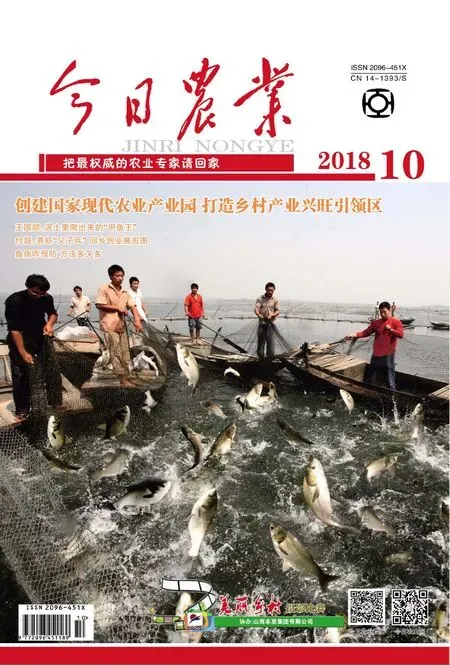

養蛙青年劉建平(左)和楊軍(右),他們養殖的黑斑蛙年產量達到了5萬千克

在廣西壯族自治區桂林市全州縣才灣鎮金堂村委六甲村,有這么兩位青年:“70后”的楊軍和“80后”的劉建平。別看他們年輕,能耐卻不小:2016年底,兩人包下了4公頃多的土地,搞起了“蛙-稻-鰍-果”一體的標準化立體生態循環種養基地。不到兩年時間,基地黑斑蛙的年產量達到了5萬千克、無公害水稻1萬千克,年銷售收益240多萬元,為當地9300人次提供了就業機會。

難舍鄉村他們告別城市重新當上了“泥腿子”

從全州縣城到才灣鎮金堂村委六甲村,沿途是典型的南方村莊景色。大樹掩隱下的村莊,牛在田里耕作,初夏的蟬聲一陣高過一陣。

金堂村是全州縣70個貧困村中的一個,有143戶貧困戶。在沒有修好橋之前,村民們都還是坐輪渡過江出行。村里民風淳樸,自然條件優良。

2014年,楊軍在湖南益陽嘗試搞青蛙養殖。在一次初中同學聚會上,當時還在金堂村當駐村扶貧第一書記的李宇開知道了楊軍在養黑斑蛙,到湖南益陽考察過幾次后,便向老同學發出了到金堂村養蛙的邀請。第一次來金堂村,楊軍就被這里的條件吸引了,污染少,自然條件很好,但就是交通不便“好山、好水、好寂寞”,楊軍這么形容他對金堂村的第一感受。就在他決意打道回府時,發生了一件事,徹底改變了他的想法。

“那天,我在金堂村四處閑逛,有個80多歲的老婆婆熱情地跟我打招呼。聊天后我才知道,她這把年紀,沒人管,生活都成問題。我眼眶一熱,就掏了200元錢塞給她。”楊軍說,也正是想起當年他揣著20元錢出來闖蕩的經歷,讓他對貧窮感同身受,因此“看不得別人吃苦”。而能夠幫助村民們擺脫貧困的方法,就是帶著他們一起創業。

2016年11月,楊軍帶著他的合伙人“80后”劉建平,以及技術、資金,來到了金堂六甲村。在投入了200多萬元后,一個占地面積4公頃多的養蛙基地雛形初顯。在基地不遠處,就是群山,小河環繞,在這里養蛙,很有一番田園風情。“我是從農村走出來的孩子,是‘泥腿子’。沒養蛙之前,在城市里搞物流公司,收入也還不錯。但我還是愿意通過自己的努力讓鄉村發生一些變化,甚至更高尚點來說,可以為子孫后代留下些什么。”楊軍說。

立志做“新農人”嘗試“蛙——稻——鰍——果”立體式種養

隔行如隔山,這句話楊軍體會得很深。在湖南搞養蛙的時候,他就交了不小的一筆“學費”。由于技術不過關,青蛙一夜之間得了“歪頭癥”,也就是青蛙腦膜炎,傳染開來,讓他虧了足足有500萬元。吸取教訓后的楊軍,非常注重蛙疾病的預防與管理。楊軍說,自己是全國第一批用羊奶、牛奶粉喂養蝌蚪及使用進口魚粉制作膨化飼料的養蛙人。“其實5000元的牛奶粉,完全可以用500元的豆漿粉代替,但這樣蝌蚪的抵抗力就會弱。同時,有的養蛙人用抗生素增強青蛙的抵抗力,但我不認可。我采用的是定期用中草藥預防,比如黃芪苷,這樣既可以達到增強青蛙抵抗力的效果,同時又可以保全蛙肉美味口感。”

楊軍說,想養好黑斑蛙,得花好一番功夫才行。養蛙尚屬于新興行業,沒有農業保險,一切風險都得自己承擔。為了讓蛙生活得更舒適,楊軍專門設計了48個獨立進水和獨立排水的蛙池,筑高隔斷,這樣不僅可以避免蛙病互相傳染,同時還可以預防鼠害、鳥害。“你比如說這個蛙池,溝寬70-80公分,深40-60公分是最科學的。太寬,占地面積太多,太窄,青蛙很容易游過池去。”楊軍說。

就這樣,楊軍的蛙基地迎來了“豐收”,蛙每667平方米產量達到了1 000~1 500千克。2017年,黑斑蛙年產量達到了5萬千克左右。按照市場上每500克批發價17元、零售30~35元來計算,楊軍光是靠養蛙這一項,就能產生170萬~350萬元的產值。

在養殖青蛙的過程中,楊軍和劉建平還嘗試起了生態循環經濟。“當下的農業,早就‘變了天’了,粗放式、高耗能的農業不再受市場歡迎,講究質量的精品農業,越來越成為主流。”楊軍說,他們立志做“新農人”,發展綠色、有機農業,同時,也致力于提升農村土地利用率。因此,兩人在商量后,決定搞一個立體式生態循環種養系統,讓每一塊農田發揮出最大的經濟效益。

楊軍和劉建平帶記者來到田地里,只見每一塊蛙池內棲息著黑斑蛙,水里還有泥鰍。楊軍說,基地馬上就要在田里種植百香果苗,端午前后插水稻。等果苗長起來后,可以給蛙遮陰避暑,結出來的百香果也可以產生經濟價值。泥鰍可以凈化水質,蛙糞又可以滋養水稻,可謂一舉多得。

2017年是立體生態循環種養系統應用的第一年。出產了無公害水稻1萬千克,吃過的人都說找回了“米脂香”,紛紛找到楊軍預訂2018年的稻米。

青年創業者楊軍位于全州縣金堂六甲村的養蛙基地

越做越大的“青蛙王國”

“稻花香里說豐年,聽取蛙聲一片。”養蛙的楊軍最喜歡的就是這句詞。搞養蛙這么幾年,對于他來說,最愜意的莫過于帶上個斗笠,在斜風細雨中看蛙,聽蛙聲。偶爾出差幾天,枕邊沒有了蛙聲,他居然非常不習慣。

目前,楊軍已經成功注冊了幾個商標,“螞拐山莊”、“旅行青蛙”等,產品借助著網絡銷售到了廣東、湖南、湖北、四川、江西及江浙滬等地,并且發展起了68家經銷商。2017年,楊軍把蛙賣到了湖南的一家大型超市里,市場反響熱烈。2018年,他與惠農網合作,成為全國唯一一家獲得線上銷售認證的黑斑蛙商家。同時,他還計劃在長沙成立冷鏈物流中心,淘寶、京東、一畝田等線上門店也將逐步上線。2018年10月,金堂村青蛙深加工工廠可投產,到時候會推出一批特色產品,如“稻蛙油”“燈影蛙皮”等,提高產品的附加值。

口袋鼓起來的楊軍,并沒有忘記他當初的承諾。在桂林市團市委、全州縣團委的支持下,他還牽頭成立起了“全州蛙之家養殖專業合作社”“全州縣螞拐山莊果蔬種植專業合作社”,帶動村民一同致富,為當地9 300人次提供了就業機會。楊軍算了一筆賬,從2016年11月進場到現在,已經發放了80多萬元的工資。老弱病殘、留守婦女等都來楊軍的基地幫工,拿到了生活補貼。楊軍還帶動了全州縣周邊村民發展養蛙產業,目前達到了20公頃。

村民馬端生曾是一名貧困戶。在跟著楊軍搞黑斑蛙養殖后,他已于2017年脫貧。馬林秀也是去年脫貧的6戶村民之一。“現在我們不用四處奔波,在家門口就賺到了錢,過上了好日子,要感謝楊軍才對。”馬端生說。

楊軍聽了笑著擺了擺手:“不要感謝我,要感謝黨和政府,國家富強了,我們才有這么好的發展時機。新時代下,我們更要把握住機會,勤勞致富。”楊軍說,他有一個想法,要把“青蛙王國”越做越大,2019年開一家青蛙主題連鎖餐廳,同時帶動貧困戶發展養蛙53.3公頃。

“餐廳的名字我都想好啦,就叫‘青蛙王子’。希望每個參與進來的村民,都像‘青蛙王子’一樣,實現夢想,過上好生活。”

(據《桂林日報》)