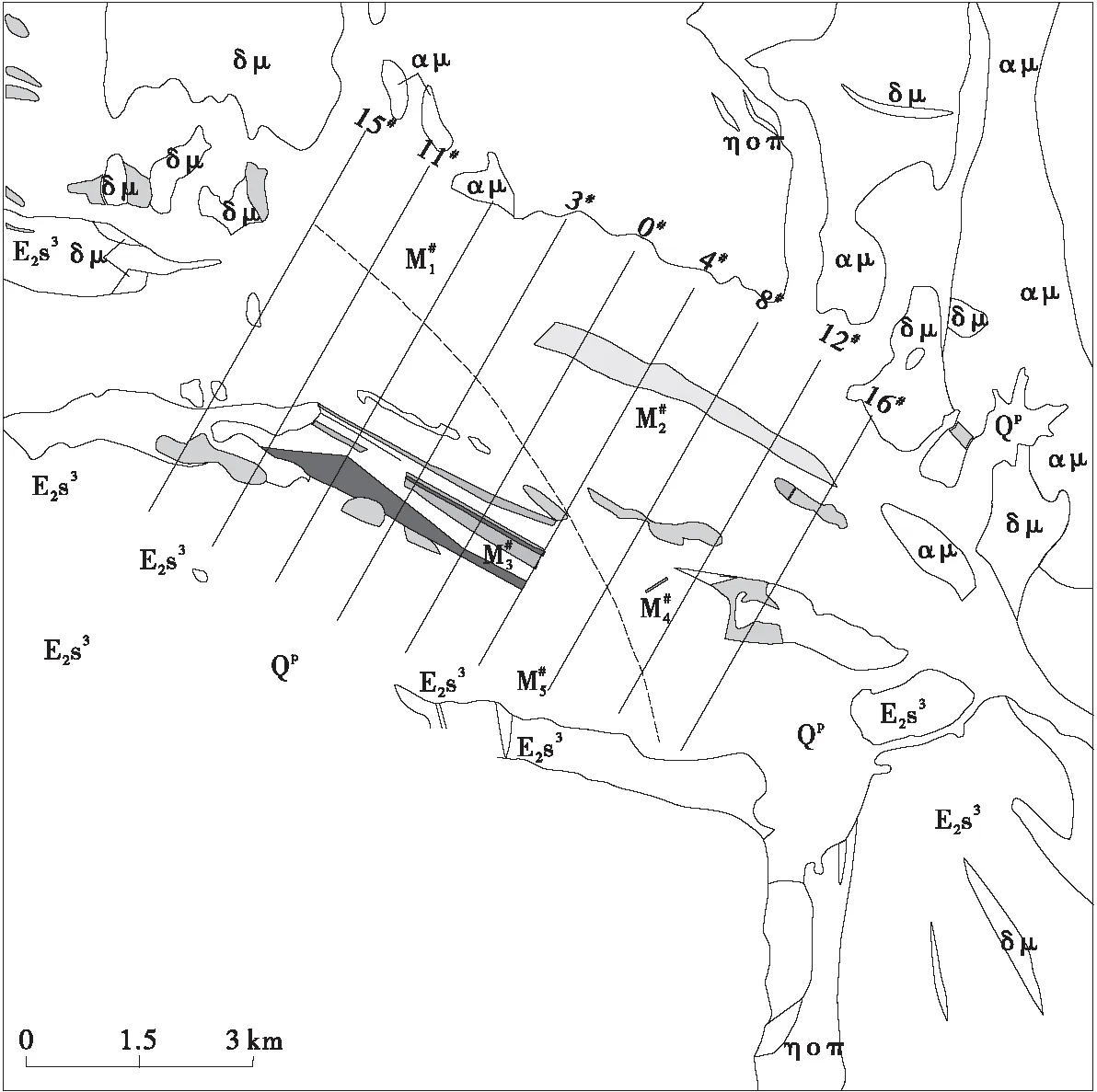

巴基斯坦山達克銅(金)礦床地質特征及找礦前景*

于 斌 柴 旺 何劍萍

(中國有色金屬工業昆明勘察設計研究院有限公司)

山達克銅(金)礦床地處伊朗、阿富汗及巴基斯坦三國交界附近的巴基斯坦俾路支省,總體位于巴基斯坦西部延伸直至伊朗的新生代查蓋鈣堿性巖漿巖及與之相伴的斑巖銅礦帶中[1-3]。該成礦帶的銅礦帶屬于俾路支省查蓋(Chagai)—拉斯(Raskon)成礦亞區,東、西兩段分別被Chaman斷裂及Harirud斷裂隔斷。伴隨著區域中—基性火山巖漿噴發,發育了大量噴流—沉積型鐵銅礦床及與火山巖相關的中—低溫熱液型礦床;斑巖型銅(金)礦床則由中—基性巖體侵入形成,同時在弧后盆地中伴隨著砂巖型銅礦產出,山達克銅(金)礦床即為夾持于區內兩邊界斷裂所包圍區域內的淺成巖漿熱液型礦床[4-7]。該成礦帶作為巴基斯坦五大成礦帶之一,大量學者對其進行了深入研究[8-12],但對山達克礦區的地質研究涉及較少。本研究在總結礦床地質特征的基礎上,根據礦床地球物理特征對找礦前景進行探究,為礦區下一步勘探工作提供理論依據。

1 區域成礦地質背景

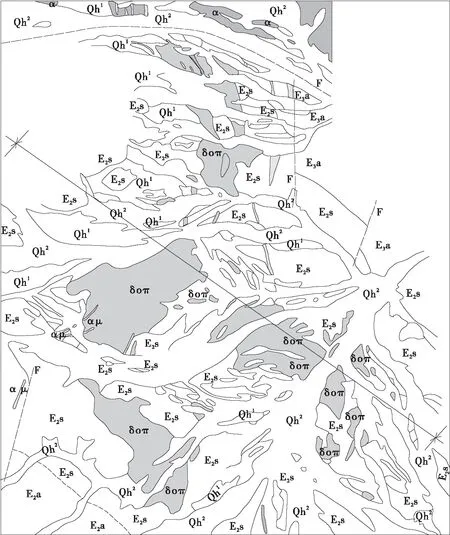

山達克銅(金)礦礦區所屬的俾路支成礦帶查蓋(Chagai)—拉斯(Raskon)成礦亞區屬于巴基斯坦五大成礦帶之一,為新特提斯斑巖成礦域巴基斯坦Chagai成礦帶,區內主要出露的地層為一套第三系砂、泥巖和中—基性火山巖。該區帶內的喜馬拉雅晚期巖漿活動強烈,主要為鈣堿系列的中基性—中酸性火山巖噴發及巖漿淺成侵入[13],巖性主要為安山質玢巖、閃長玢巖、云英閃長斑巖等。區內構造格局由NW向Amalaf向斜及近EW向Saindak斷裂、Amalaf斷裂組成(圖1),控制著區內巖漿的活動范圍及沉積建造及礦(化)體的分布。其中,Amalaf向斜呈330°~320°斜貫整個礦區,核部地層主要為Amalaf組(E3a)和始新統(E2s),兩翼地層分別為第三系始新統Saindak組(E2s)及古新統Juzzak組,廣泛發育熱液蝕變及角巖化蝕變;Amalaf斷裂和Saindak斷裂共同控制著礦區北礦段、東礦段及南礦段的展布。

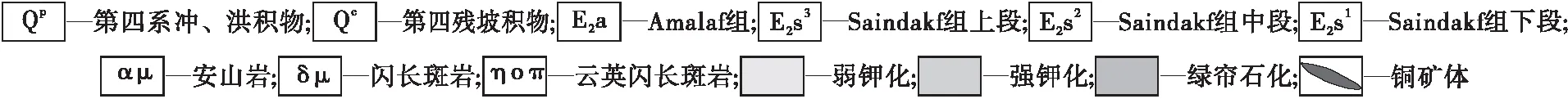

圖1 山達克礦區地質特征

礦區在漸新世—中新世巖漿活動及熱流體活動強烈,為相伴礦產的形成提供了有利的地質條件。即,中—基性火山巖漿的噴發伴隨有噴流—沉積型鐵銅礦床及與火山巖有關的中—低溫熱液型礦床產出;中—基性巖體侵入則伴隨著大量斑巖型銅(金)礦床產出,同時在弧后盆地中產出砂巖型銅礦。

2 礦區地質及地球物理特征

2.1 礦區地質特征

(1)地層。礦區內出露地層相對簡單,除第四系覆蓋外,主要為漸新統Amalaf組(E3a)和第三系始新統Saindak組(E2s)。Amalaf組為Amalaf建造,主要出露于礦區西北角,由厚層狀—塊狀晶屑凝灰巖、火山角礫巖組成;Saindak建造則整合沉積于Rakhshani沉積建造的Juzzak組之上,以泥灰巖、頁巖及砂巖為主。除第四系外,區內地層均被云英閃長巖巖體,安山斑巖、閃長巖巖脈及巖墻侵入。

(2)斷裂。礦區位于Amalaf向斜核部,褶皺構造要素與區域構造基本一致,因此礦區內斷裂構造發育,且呈顯著的多期性。①F1斷裂緊鄰礦區北礦段,走向與Saindak斷裂相近,呈近EW向,南北兩側分別發育南FA分支斷裂,并受其影響而發生牽引變形;②FA斷裂即為區域上Amalaf斷裂,縱貫整個礦區,與成礦關系密切,在早期造山運動的擠壓條件下,形成了張剪性應力釋放的空間,為中—基性巖漿噴發提供了通道,中期在向斜、巖層雙層變形控制下形成了有利的拉張空間,控制著玢/斑巖體的侵入,后期則受鑿山褶皺運動的影響發育多條分支斷裂呈張剪性,破壞巖體及礦體;③F10~F14斷裂為1組大致平行的弧形斷裂,在很大程度上切割破壞礦體,使得礦體沿傾向上發生貧化和缺失。

(3)巖漿巖。火山巖主要分布于礦區西部、北部及東部Saindak組(E2s)和Amalaf組(E3a)內,巖性以安山巖、凝灰巖及集塊巖為主。礦區侵入巖以中新世淺成—超淺成中—基性侵入巖為主,多期次沿Amalaf斷裂及Amalaf向斜交匯薄弱部位侵入,總體呈SN向不規則帶狀及串珠狀,早期侵入定位的巖體為閃長斑(玢)巖,后期侵入定位的巖體為含礦巖體(云英閃長斑巖),晚期則沿FA分支斷裂侵入安山斑巖脈并破壞巖體及礦體。

(4)圍巖蝕變。礦區接觸熱變質作用多發生于巖體外接觸帶的圍巖及捕擄體內,形成角巖化砂巖。巖漿氣液蝕變作用為典型的中—低溫巖漿熱液蝕變,具有斑巖型銅礦床的蝕變分帶特征。區內發育的圍巖蝕變與礦化關系密切,絹云母化多析出赤鐵礦、磷灰石等,亦或與黃鐵礦、黃銅礦以脈的形式相伴產出;硅化為礦區內分布最廣泛的蝕變作用,早期以石英集合體形式呈彌散狀分布,中期多與絹云母、黃鐵礦伴生,為絹英巖化帶的主要標志,晚期則以黃銅礦脈體形式產出,為富礦體的重要標志。根據蝕變特征,可劃分出不同蝕變帶,其中鉀化硅化帶(Kp)內發育長石-石英-黑云母-金屬礦物組合,可見黃鐵礦、黃銅礦及磁鐵礦呈微細脈—細脈浸染狀產出[14];絹英巖化帶(Phl)內絹云母化、硅化相伴發生,基本與銅礦化帶對應;青磐巖化帶(Prl)中以分布于鉀化硅化及絹英巖化帶相鄰的脈狀礦體為主,疊加于其余蝕變帶上進一步富化礦體。

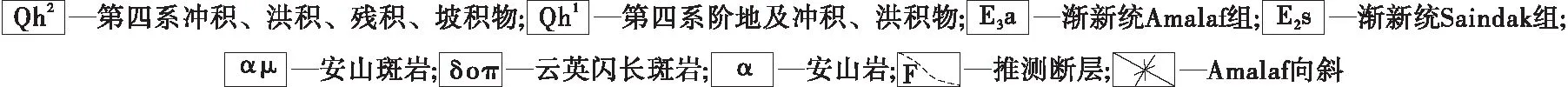

2.2 礦區地球物理特征

3 礦床地質特征

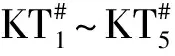

3.1 礦體特征

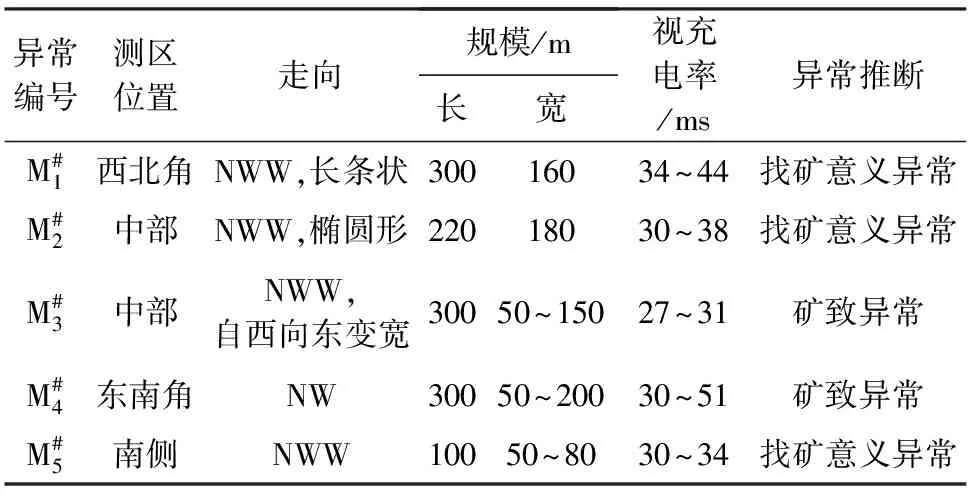

圖2 山達克銅金礦區激電中梯異常平面

表1 山達克銅(金)礦區激電異常參數

3.2 礦石特征

礦床內礦石礦物種類相對較少,黃銅礦為硫化礦中的主要含銅礦物,呈浸染狀及細脈狀嵌布于巖石中,或呈他形粒狀分布于脈石礦物間,局部地段見黃銅礦與磁黃鐵礦、黃鐵礦、輝鉬礦及方鉛礦等共生;孔雀石為氧化帶內主要的含銅礦物,多呈他形粒狀結構、纖維皮殼狀及薄膜狀分布;黃鐵礦多呈他形粒狀分布于脈石礦物中,或與磁黃鐵礦、黃銅礦共生;赤鐵礦、磁鐵礦形成早于黃銅礦等其他硫化物,多以他形粒狀共生,在礦石中呈稀疏浸染狀、星點狀及斑塊狀分布;局部地段偶見斑銅礦、磁鐵礦及方鉛礦等。脈石礦物則以石英、長石、黑云母、絹云母等為主。

4 控礦因素

(1)構造。山達克礦區位于喜馬拉雅—阿爾卑斯褶皺帶俾路支弧形構造帶內,總體屬俾路支成礦帶查蓋—臘斯成礦亞區,成礦巖體受Amalaf向斜核部與Amalaf斷裂及山達克斷裂三者共同控制,礦化(體)主要產于三者的交匯部位。其中,Amalaf斷裂具有顯著的張剪性和多期性活動特征,是區內巖漿侵入的主導因素之一,Amalaf向斜在其核部地段受地層變形影響而發育拉張裂隙,與斷裂構造交匯后形成更多的軟弱空間構造,為巖體侵入及定位提供了有利場所,從而進一步控制了巖體及礦體的發育。

(2)巖漿活動。礦區與礦床成礦有關的巖漿活動屬于喜馬拉雅晚期的鈣堿系列中基性—中酸性閃長質巖漿淺成侵入,礦體受山達克閃長玢巖、云英閃長斑巖復式巖體控制,銅礦化(體)主要產于云英閃長斑巖體內,主要元素為Cu,伴生組分為Au,其次為Ag、S、Mo等[14]。此外,區內地質構造發育,并具有顯著的多期性和繼承性,均與褶皺造山運動有關,同時伴隨著劇烈的巖漿活動,早期斷裂活動導致中基性巖漿噴發,形成山達克組基性火山巖;中期陸殼抬升后繼續活動,被褶皺作用及斷裂拉張作用下控制的成礦巖體侵入;至構造運動后期,近SN向張剪性斷裂(Amalaf斷裂)繼續活動,沿構造裂隙充填安山質巖脈,并形成成礦巖體及礦體。

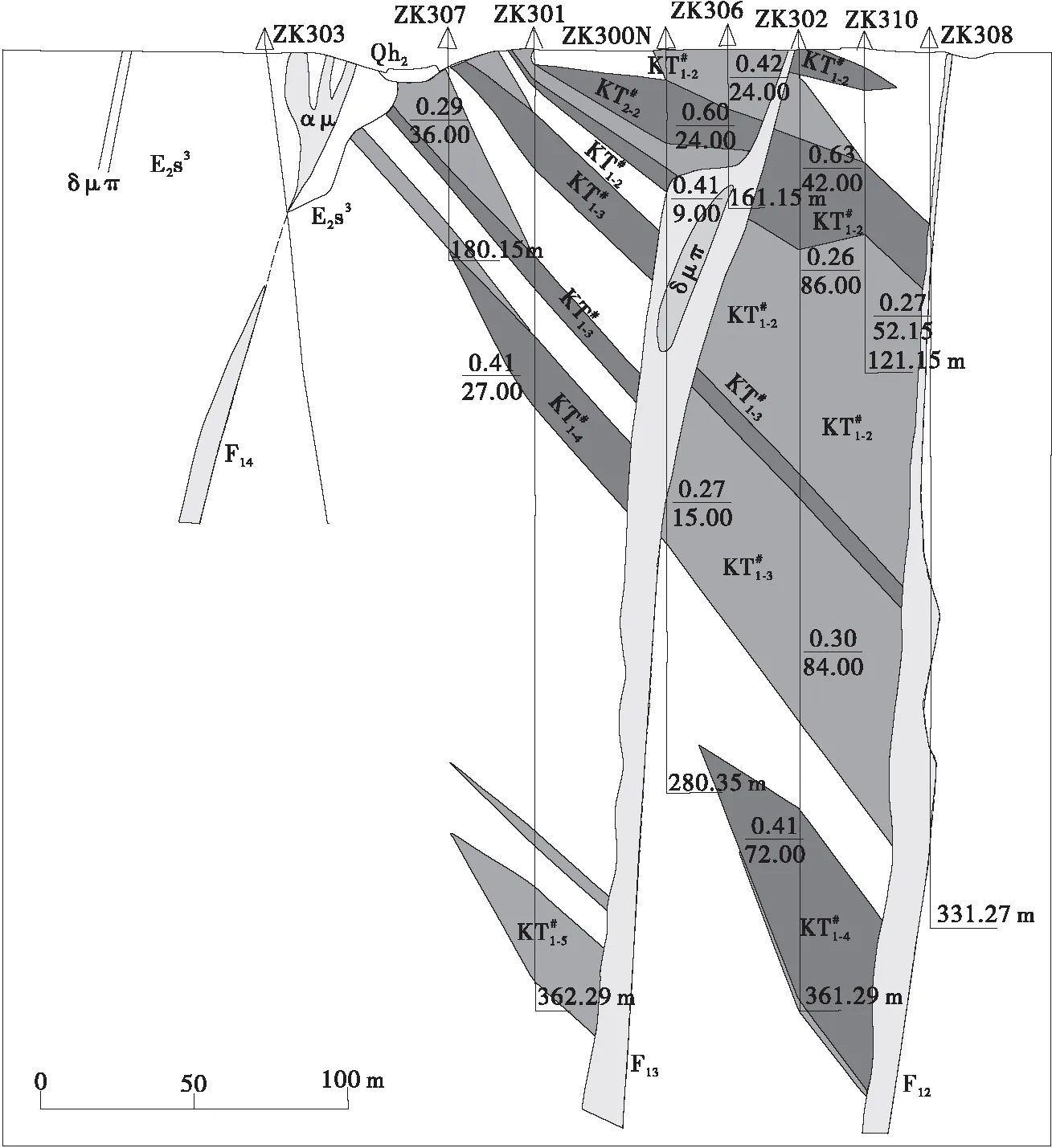

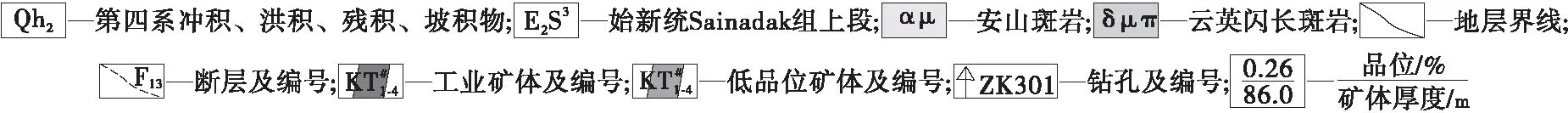

圖3 山達克銅(金)礦區3#剖面

(3)熱液蝕變。相關研究表明,無論是弧造山環境還是碰撞造山環境,其形成的斑巖銅礦均發育類似的熱液蝕變類型及典型的蝕變分帶[14-19],山達克銅(金)礦床也不例外,巖體圍巖(砂巖、泥巖)受明顯的接觸熱變質作用影響而發生角巖化,遠離巖體地段熱變質作用減弱,蝕變作用自巖體中心向外依次為鉀化帶—石英絹云母化帶—青磐巖化帶,其中,鉀化帶僅在本研究鉆孔揭露深部見有少量分布,而后兩者蝕變在區內發育廣泛。礦體主要產于石英絹云母化帶內,少量礦化(體)賦存于鉀化帶內,局部地段的青磐巖化帶及角巖內也發育少量低品位銅礦體。受蝕變作用控制,礦化元素也具有一定的分帶現象,自巖體中心往外、由下至上依次為銅(金、鉬)→銅(金)→鉛鋅(偶見)。

5 找礦前景

6 結 語

參 考 文 獻

[1] 侯增謙,曲曉明,黃 衛,等.岡底斯斑巖銅礦成礦帶有望成為西藏第二條“玉龍”銅礦帶[J].中國地質,2001,28(10):27-29.

[2] 朱弟成,段麗萍,廖忠禮,等.兩類埃達克巖(Adakite)的判別[J].礦物巖石,2002,22(3):5-9.

[3] 陸 彥.特提斯斑巖銅礦成礦域及其成礦大地構造背景[J].西藏地質,2002(1):61-68.

[4] 張洪瑞,侯增謙,宋玉財,等.斑巖銅礦床在東特提斯成礦域中的時空分布特征[J].地質學報,2009,83(12):1818-1837.

[5] 姚文光,洪 俊,楊 博,等.巴基斯坦主要銅礦類型及特征[J].礦物學報,2013(S2):1076-1077.

[6] 萬方良,陳愛清,李祁輝,等.巴基斯坦達什特卡恩斑巖型銅礦地質特征及找礦潛力[J].地質與勘探,2015,51(1):186-195.

[7] 呂鵬瑞,姚文光,張海迪,等.巴基斯坦賈蓋火山巖漿巖帶斑巖型銅-—金礦床地質特征、成礦作用及找礦潛力[J].地質學報,2015,89(9):1629-1642.

[8] 呂鵬瑞,姚文光,張海迪,等.巴基斯坦成礦地質背景、主要金屬礦產類型及其特征[J].地質科技情報,2016,35(4):150-157.

[9] 周翌元.巴基斯坦超基性巖鉻鐵礦礦床[J].國外地質科技,1989(8):55-61.

[10] 沈百花,王立新.巴基斯坦蛇綠巖及鉻鐵礦分布[J].新疆地質,2008,26(2):195-197.

[11] 宋國明.巴基斯坦金屬礦產資源及開發現狀[J].中國金屬通報,2009(19):34-35.

[12] 呂鵬瑞,姚文光,吳 亮,等.巴基斯坦西北喜馬拉雅構造結科斯坦-拉達克地體前同位素組成特征及其示蹤意義[J].西北地質,2015,48(1):56-62.

[13] 曾 敏,于 斌,柴 旺.巴基斯坦山達克銅(金)礦床控礦因素及找礦標志[J].金屬礦山,2017(3):110-115.

[14] 陳建林,許繼峰,任江波,等.俯沖型和碰撞型含礦斑巖地區化學組成的差異[J].巖石學報,2011,27(9):2733-2741.

[15] 李耀輝,牛文革.斑巖中礦體連接的幾點認識[J].有色金屬:礦山部分,2004,56(4):18-24.

[16] 侯增謙.斑巖Cu-Mo-Au礦床:新認識與新進展[J].地學前緣,2004,11(1):131-144.

[17] 王 凱,堅潤堂,李 峰,等.普朗斑巖銅礦床外圍地質特征與找礦淺析[J].有色金屬:礦山部分,2016,68(2):40-44.

[18] 張金樹,多 吉,何政偉,等.三江成礦帶藏東段斑巖銅找礦前景預測[J].有色金屬:礦山部分,2011,63(3):29-33.

[19] 閆智勇,牛作亮,周 為,等.綜合物探方法在尋找斑巖型鉬礦中的應用實例[J].有色金屬:礦山部分,2010,62(5):23-26.