內蒙古阿爾哈達鉛鋅銀礦床地質特征及礦床成因

張 文 艾 羽 張 鋒 譚 強

(1.天津華北地質勘查總院;2.中非華勘投資有限公司;3.天津地質調查中心;4.內蒙古自治區地質調查院)

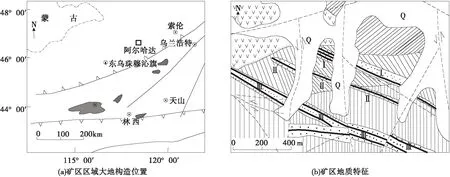

內蒙古阿爾哈達鉛鋅銀礦大地構造位置處于內蒙—興安褶皺系、東烏旗—二連浩特復背斜北東部的東烏旗褶皺束內[1-3],位于內蒙古—興安嶺晚古生代—中生代銅、鉛、鋅、金、銀、錫、鉻(鉬)成礦區之錫林浩特—東烏旗多金屬成礦帶東段,區域成礦地質條件優越,具有良好的找礦前景[4-7]。研究區位于東烏旗褶皺束的東部地段,即白音呼布爾蘇木—滿都呼寶力格蘇木一帶。本研究對該區地質特征及礦床地質特征進行分析,并結合礦石樣品的S同位素測試數據,對礦床成因進行研究。

1 區域成礦地質背景

阿爾哈達鉛鋅銀礦床總體位于內蒙古錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗滿都胡寶力格蘇木轄區內[8-9]。礦床位于西伯利亞板塊南緣[1]、西伯利亞板塊與華北板塊接合帶北部(圖1)。區域成礦條件優越,已經發現了約300處礦床(點),是我國主要的成礦區之一。區域經歷了多期構造運動疊加,形成了以NEE向和NNE向為主的構造格局。華力西期地層發生了強烈褶皺,斷裂構造發育,形成了一系列NE—NEE向褶皺,褶皺類型為緊密線型褶皺或倒轉褶皺,同時伴有大量的巖漿侵入活動。區域燕山期褶皺不發育,以斷裂構造為主,燕山期運動造成早期斷裂構造活化和NNE向斷裂疊加。

圖1 阿爾哈達鉛鋅銀礦地質特征[2]

2 礦區地質特征

2.1 地 層

阿爾哈達鉛鋅銀礦區出露的地層主要為泥盆系上統安格爾音烏拉組(D3a)、侏羅系上統布拉根哈達組(J3b)、第三系上新統(N2)和第四系(Q)(圖1)[2]。

(2)上侏羅統布拉根哈達組。分布于礦區西北部,不整合于安格爾音烏拉組之上,出露面積約0.6 km2,巖性主要為黃褐色復成分礫巖、含礫流紋質凝灰巖、流紋巖等,地表出露較差,產狀不明[9]。

(3)第三系上新統。僅在溝谷內和鉆孔中見到,巖性為磚紅色泥巖,厚約10 m。

(4)第四系。廣泛分布于溝谷洼地中,成分主要為沖積—洪積形成的砂礫層以及湖積淤泥及風積形成的砂質土、粉細砂。

2.2 構 造

礦區位于額仁—高畢復式向斜東南翼,區內褶皺和斷裂構造發育,表現出多期構造疊加改造的特點。褶皺構造走向總體以NEE向為主,礦區總體位置大致產出于一復式向斜構造南翼一側。

2.2.1 褶皺構造

礦區褶皺構造主要為一復式向斜構造,礦區恰好處于該向斜構造南翼,區內地層總體產狀為傾向NNW,傾角40°~65°,南部地層局部S傾,傾向SSE、傾角40°~65°。燕山晚期形成的褶皺總體走向NE(約40°),表現為次級舒緩褶皺構造。

2.2.2 斷裂構造

從表3可以看出,在環境溫度基本相同的條件下,隨著環境相對濕度的不同,不同的煙草在制品經過風送設備時含水率的變化相差較大。混合絲由于試驗時環境相對濕度為56.8%,風送前含水率接近其在此相對濕度下的平衡含水率,因此經過煙絲風送后含水率變化不大,僅下降0.05個百分點。葉絲和梗絲由于環境相對濕度較低,分別為34.8%和33.6%,因此經過風送后含水率下降較大,其中葉絲下降0.18個百分點,梗絲下降0.41個百分點,但梗絲下降幅度大于葉絲,說明梗絲的保濕性能小于葉絲,在環境溫濕度變化時其含水率容易發生變化。

礦區主要發育阿爾哈達壓扭性斷層,總體走向NE(60°~70°),沿走向延伸大于10 km,斷層由南西向北東自礦區南側穿過,北東延伸至安兒基烏拉巖體,該組構造形成于華力西早期。

(1)NEE向斷裂。F1斷裂位于礦區南部,走向約70°,傾向NW,延長數千米,其南側為斷陷盆地,北部分布古生界地層。該斷裂分布于礦體南側,地表可見構造角礫巖、碎裂巖、碎裂板巖和次生硅化帶,地表斷裂寬數十米,屬于阿爾哈達壓扭性斷層的一部分,是1組多期活動的壓扭性斷裂。

(2)NW向斷裂。該斷裂由一系列規模不等的斷層、碎裂蝕變帶組成,成群成帶出現,不易區別[9-10]。斷裂帶總體走向306°,變化于290°~355°,SW傾,傾角變化較大,總體約35°,變化于15°~56°,寬400~600 m,延長大于3.5 km。該斷裂帶具有分支復合特征,沿走向和傾向延深方向呈舒緩波狀,大多被鉛鋅礦交代充填。該組構造形成于華力西晚期,具有多期活動特征,從成礦初期至成礦期后經歷了從壓扭性—張扭性—壓扭性的多期構造活動,是礦區主要的容礦構造,也是區內最重要的含礦帶,Ⅰ#礦帶便賦存其中。

(3)NNE向斷裂。F2斷裂分布于0#線附近,走向NNE(10°~28°),E傾,傾角約40°,延長1 700 m。斷層以壓扭性為主,晚期呈張扭性特征,斷裂構造發育于溝谷中,地表被嚴重覆蓋,主要根據ZK003、ZK006鉆孔和SJ3工程中見到的數十米厚的構造碎裂巖帶進行識別,該構造碎裂巖的成分主要為碎裂巖、角礫巖和斷層泥,發育高嶺土化、碳酸鹽化,蝕變較弱。該組構造對區內早期礦帶的連續性造成了破壞。F3斷裂分布于43#~47#線,走向NNE(25°~32°),傾向SE,傾角約45°,地表延伸約2 500 m,構造性質為壓扭性,從地貌特征及地層、礦化帶的對應情況分析,可認為該構造真實存在,鉆孔ZK4701、ZK4702內可見到厚達數十米的構造碎裂巖帶,成分主要為碎裂巖、角礫巖和斷層泥[8-9],該組構造對礦區早期礦體產生了破壞作用。

(4)NWW—NNW向斷裂。分布于Ⅰ#礦帶南側,走向NWW—NNW(280°~335°),傾向NE,傾角5°~80°,局部近直立。斷層性質為張性—張扭性,規模不大,延伸120~280 m,地表出露寬度達數米。破碎帶巖性主要由蝕變巖、碎裂巖組成,部分斷裂中有礦化蝕變現象,局部可形成厚達數厘米至數十厘米的鉛鋅礦脈,礦脈通常不穩定且傾角較陡,圍巖蝕變較弱,礦脈中存在晶洞和礦物晶族。地表工程中主要見到該組構造,與NW向含礦斷裂具有同期共軛關系。

2.2.3 劈理構造

礦區劈理構造較為發育,不同巖性中發育程度存在差別。礦區中部發育1條近EW走向的劈理化帶,帶內劈理發育密集,劈理走向大致為70°~80°,傾向NW,傾角約80°,劈理面未見礦化發育。

2.3 巖漿巖

區內侵入巖不發育,但在礦區東北部和西北部見有大面積花崗巖出露。礦區北東向約3 km處發育有印支期賓巴勒查干巖體和燕山早期安兒基烏拉巖體,燕山早期巖體與礦區成礦作用關系密切[8-9]。

2.4 蝕變類型

礦區圍巖蝕變十分發育,主要蝕變類型有鐵錳礦化、絹云母化、高嶺土化、綠泥-綠簾石化、白云母化、黃鐵礦化、硅化、滑石化、碳酸鹽化、毒砂礦化、白云石化、螢石化等。鐵錳礦化蝕變范圍較廣泛,地表發育,褐鐵礦、錳礦等礦物沿節理、裂隙充填,部分形成錳結核,在礦化強裂部位鐵錳礦化較發育。黃鐵礦化在礦區普遍發育,但分布不均,圍巖中黃鐵礦多呈自形—半自形粗粒粒狀分布,呈稀疏—浸染狀或不規則細脈狀沿裂隙充填。毒砂礦化主要出現于礦化帶內,早期顆粒細小,呈稀疏—浸染狀或不規則細脈狀沿裂隙充填,晚期多呈自形—半自形粒狀產出。區內硅化可以劃分為3期,第一期硅化在礦區內形成硅質巖和硅質巖脈,第二期硅化形成的石英常與鉛鋅銀礦化共生,第三期硅化石英脈局部含有金屬硫化物。絹云母和綠泥石化在礦體頂底板附近與綠泥石化等構成蝕變帶,在礦石中可交代原巖礦物,成為脈石礦物。

3 礦床地質特征

3.1 礦體特征

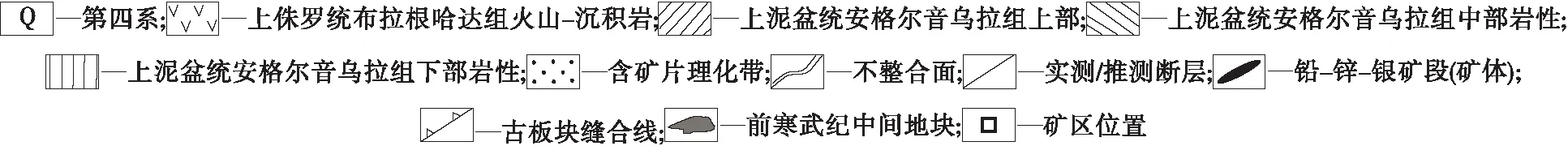

區內已發現的礦體主要位于7#~39#線,查明礦體約50個,單個礦體長度一般為100~500 m。礦體延深100~500 m,最大延深665 m。礦體厚度一般為1~4 m,最大真厚度為21.45 m。主要礦體走向290°~335°,傾向SW,傾角25°~55°,總體傾角35°,有4條小礦體走向為295°~305°,傾向NE,傾角70°~80°[9-10]。礦體在形態上以透鏡狀為主,在剖面和平面上常呈尖滅再現特征(圖2)。區內礦體以盲礦體為主,共23個,地表僅在3條探槽中揭露了礦體,礦頭埋深一般為50~80 m,礦尾埋深一般為280~388 m,多數礦體賦存于600~1 000 m標高,700 m標高以上為主要的賦礦空間,有少數礦體延深至500 m標高以下。ZK3901鉆孔在標高 380 m(距地表610 m)處仍見到厚度為1.10 m的礦體,礦體間距一般為20~80 m。

圖2 31#線剖面

(1)Ⅰ-1礦體。礦體分布于7#~31#線,位于Ⅰ#礦脈帶中部,礦體沿長690 m,向西延伸出詳查區。礦體賦礦標高為710~1 030 m,傾向最大延深615 m,礦體最淺埋深(50 m)位置位于11#線,礦體最大埋深(283 m)位置位于7#線;礦體平均厚度4.6 m,最大厚度13.31 m,厚度變化系數70%。礦體呈似層狀或大脈狀,沿傾向和走向均表現為舒緩波狀,局部礦體具有分支復合現象,其中,在19#、23#線800 m標高位置有分支現象,分支長度大于150 m。礦體走向NWW—NW(290°~320°),整體走向295°,傾向SW,傾角26°~51°,總體為39°。

(2)Ⅰ-2#礦體。礦體分布于7#~35#線,位于Ⅰ-1#礦體北側約40 m處,為近似平行分布的隱伏礦體。礦體延長665 m,向西未封閉,賦礦標高為746~900 m,傾向延深495 m,礦體在31#線上有出露,礦體最大埋深(273 m)位置位于31#線;礦體最大真厚度21.45 m,平均真厚度4.07 m,厚度變化系數119%。礦體形態呈似層狀、脈狀,沿傾向和走向均呈舒緩波狀,礦體分支和復合現象較明顯,在23#線800 m標高以下位置發育1條較大的分支,分支長度320 m,走向260°~315°,整體走向310°,傾向SW,傾角18°~52°,總體傾角35°。

(3)Ⅰ-3#礦體。礦體分布于7#~39#線,位于Ⅰ-1#礦體北側100 m處,呈近似平行分布。礦體斷續延長780 m,賦礦標高為650~1 033 m,傾向延深655 m,礦體在31#線上有出露,礦體最大埋深(385 m)位置位于11#線;礦體最大厚度16.99 m,平均厚度3.40 m,厚度變化系數115%。礦體形態呈似層狀、脈狀,在傾向延深方向呈舒緩波狀,單個波長一般為200~300 m,沿走向波峰比較大,波峰高30~60 m,傾向方向上波峰高30 m。礦體分支和復合現象較明顯,在800 m標高以下礦體分支增加,在31#線附近及19#線向西有多處分支。礦體走向250°~315°,整體走向295°,傾向SW,傾角28°~46°,總體傾角36°。

(4)Ⅰ-4#礦體。礦體分布于7#~39#線,位于Ⅰ-1#礦體北側200 m處,為近似平行分布的隱伏礦體,向東未封閉。礦體斷續延長765 m,賦礦標高為625~968 m,傾向延深595 m,礦體最小埋深為33 m,礦體最大埋深(388 m)位置位于27#線;礦體最大厚度12.75 m,平均厚度3.34 m,厚度變化系數98%;礦體形態呈似層狀、脈狀,礦體走向和傾向上均有較大變化,走向265°~310°,整體走向295°,傾向SW,傾角22°~45°,總體傾角32°,沿走向和傾向均呈舒緩波狀。

(5)Ⅰ-5#礦體。礦體分布于15#~39#線,位于Ⅰ#礦脈帶中北部,向東未封閉,礦體最大延長550 m。礦體賦礦標高為625~955 m,傾向延深360 m,礦體最小埋深為89 m(31#線),礦體最大埋深為349 m(27#線);礦體最大厚度5.36 m,平均厚度1.98 m,厚度變化系數85%;礦體走向260°~315°,整體走向315°,傾向SW,傾角18°~52°,平均傾角35°。

3.2 礦石特征

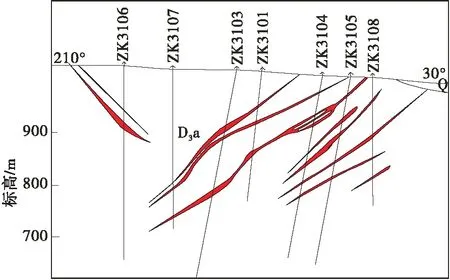

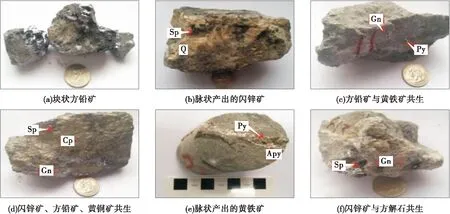

礦石礦物主要有方鉛礦、閃鋅礦和黃鐵礦,次要礦物主要有毒砂、黃銅礦、磁黃鐵礦、輝銀礦、輝銅礦和自然銀[8-9],多呈致密塊狀、角礫狀、稀疏浸染—稠密浸染狀、條帶狀產出。地表見有褐鐵礦、軟錳礦、孔雀石、黃鉀鐵礬和含鉛-鋅氧化物(圖3)。

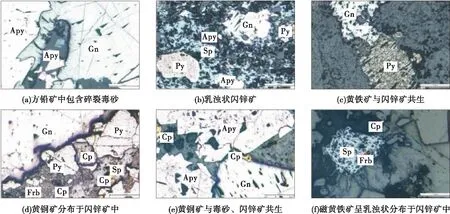

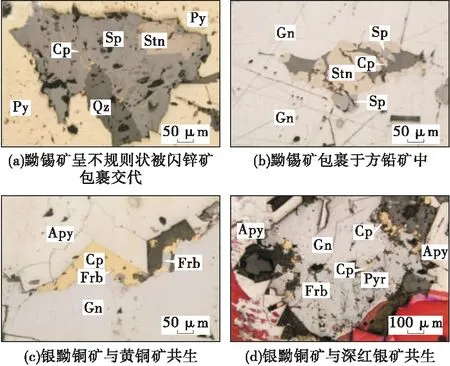

綜合分析圖3、圖4、圖5可知:方鉛礦(PbS)呈塊狀產出,常與閃鋅礦共生,也見有呈脈狀產出的方鉛礦與黃鐵礦、閃鋅礦等共生。顯微鏡下常見黑色三角,擦痕,正交偏光鏡下有亮線閃爍,可見方鉛礦內發育的島嶼狀或不規則狀黃鐵礦。閃鋅礦(ZnS)通常呈塊狀或脈狀產出,與方鉛礦、黃鐵礦或方解石共生,顯微鏡下呈灰色,內反射色呈棕紅色,常見有閃鋅礦內部發育的呈乳濁狀、滴狀固溶體分離體形態產出的黃銅礦或磁黃鐵礦。黃鐵礦(FeS2)常與黃銅礦、磁黃鐵礦共生,呈自形、半自形立方體或他形粒狀產出,礦相顯微鏡下顯示與閃鋅礦共生,反射率較高,麻點較多,破碎嚴重,呈島狀或細小粒狀。黃銅礦(CuFeS2)與閃鋅礦、黃鐵礦、磁黃鐵礦共生,礦相顯微鏡下呈黃綠色,主要呈他形粒狀或乳濁狀固溶體分離物分布于閃鋅礦中。毒砂(FeAsS)自形程度較高,主要為菱形、長條形、三角形、矩形,部分為他形粒狀產出,可見被方鉛礦交代破碎,部分產于方鉛礦或閃鋅礦內,礦物內見黃銅礦呈乳濁狀固溶體結構。磁黃鐵礦(Fe1-xS)主要以乳柱狀固溶體的分離體形態分布于閃鋅礦內,在顯微鏡下呈淡黃色,微帶褐紅色,無內反射,呈淺藍—淺紅棕色強非均質性。黝錫礦(Cu2FeSnS4)為早期較高溫的產物,多被方鉛礦、閃鋅礦、黃銅礦等礦物交代,形態多不規則,顯微鏡下呈灰黃色,微帶褐色,無多色性,無內反射,正交偏光鏡下呈灰白色—灰褐黃色,表現出強非均質性。

圖3 阿爾哈達鉛鋅銀礦床礦石特征

圖4 阿爾哈達鉛鋅銀礦床主要礦物組成特征

圖5 阿爾哈達銀鉛鋅礦床礦物組成及銀的賦存狀態

礦石脈石礦物主要有石英、綠泥石、高嶺石、絹云母、葉蠟石、方解石、鐵白云母、螢石和黏土類礦物等[8-9]。石英常表現為含礦石英脈,主要為次生硅化石英,礦物粒度不均,以隱晶—微晶為主,部分粒度較大,常分布于金屬礦物和圍巖角礫之間,含量為5%~20%。方解石樣品內可見含方解石礦石,與閃鋅礦、方鉛礦共生,礦物顆粒較粗,多呈自形—半自形,分布于金屬礦物和圍巖角礫中,通常為交代原巖礦物的產物。螢石礦物粒度粗大,多呈自形—半自形,局部可形成團塊,充填于金屬礦物和裂隙中,含量變化較大。綠泥石、綠簾石大多呈他形集合體形態分布于金屬礦物和圍巖角礫之間。

4 礦床成因

4.1 S同位素特征

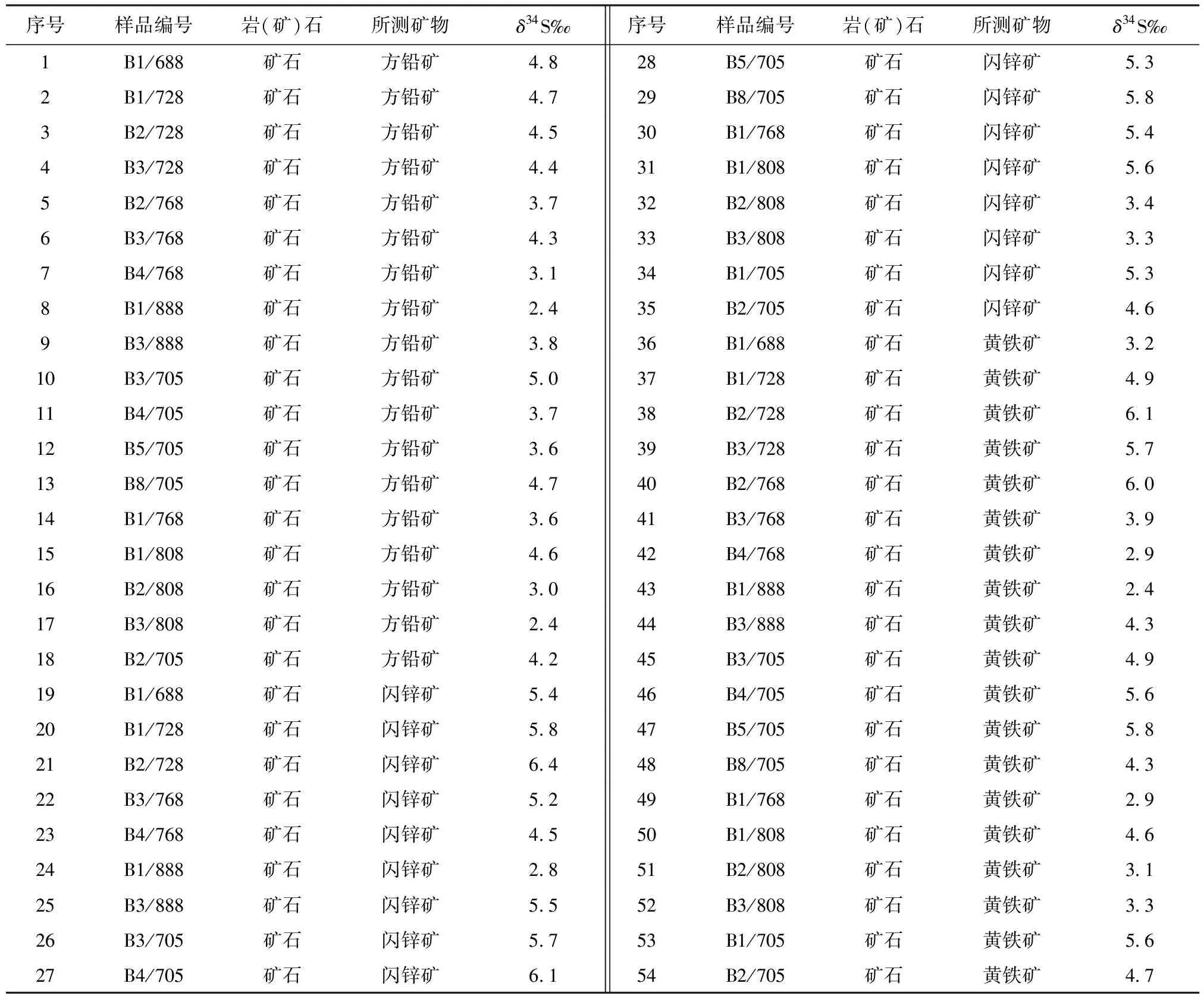

本研究共測試了54件硫化物樣品,測試礦物為黃鐵礦、方鉛礦、閃鋅礦,結果表1。分析表1可知:樣品δ34S值為2.4‰~6.4‰,平均為4.5‰;19件黃鐵礦樣品的δ34S值為2.4‰~6.1‰,平均為4.4‰;17件閃鋅礦樣品的δ34S值為2.8‰~6.4‰,平均為5.1‰;18件方鉛礦樣品的δ34S值為2.4‰~5.0‰,平均為3.9‰。

表1 阿爾哈達鉛鋅銀礦床硫化物S同位素測試結果

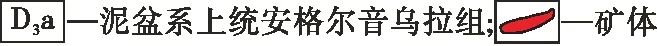

在S同位素組成頻率直方圖上(圖6),S同位素峰值為3.0‰~6.0‰,δ34S值集中分布,可能暗示了成礦物質來源較單一,成礦環境和成礦物理化學條件相對穩定。阿爾哈達鉛鋅銀礦床的金屬礦物主要為方鉛礦、閃鋅礦、黃鐵礦和黃銅礦,說明成礦流體具有還原性,S的存在形式以H2S為主。通常來講,在低氧逸度條件下,硫化物(特別是黃鐵礦)的δ34S值可以近似反映出成礦流體的硫同位素組成特征[2]。據此推測阿爾哈達鉛鋅銀礦床的硫主要來源于深部巖漿。

4.2 成因分析

從區域上來看,阿爾哈達鉛鋅銀多金屬礦床產出于安兒基烏拉似斑狀黑云母花崗巖體的外接觸帶上,因此該礦床可能與晚泥盆世該區近SN向擠壓和EW向拉張構造運動及其伴隨的巖漿活動有關。對礦區方鉛礦、閃鋅礦、黃鐵礦和黃銅礦S同位素的研究表明,該礦床的S主要來源于深部巖漿。因而可以推斷安兒基烏拉似斑狀黑云母花崗巖沿構造有利部位侵位時,在巖漿演化晚期,因自身結晶分異作用,在巖漿房頂部形成了大量富含揮發分(CO2、F、Cl、H2O)和成礦元素的巖漿流體,在構造薄弱地帶沿特定的構造部位運移,在巖體外接觸帶從而形成了鉛-鋅-銀礦體[2]。

圖6 S同位素直方圖

5 結 語

詳細分析了內蒙古阿爾哈達鉛鋅銀礦地質特征及成因,認為礦區及其外圍找礦前景較好。具體來講:阿爾哈達遠景區位于NE向延布的東烏旗成礦帶東北部,在該成礦帶上已經發現了多處大—中型多金屬礦床(如朝不楞鐵鋅礦床、寶力格銀多金屬礦等),在該區內分布有金屬異常多處,NE向展布的航磁異常十多個,表明在礦區外圍有較好的找礦前景;在阿爾哈達礦區內已經發現了3條主礦帶,礦帶延長3~5 km,目前僅在Ⅰ#礦帶7#~39#線的局部地段進行了詳查,通過在礦區進一步開展工作,預計可獲得鉛+鋅儲量/資源量大于100萬t,銀1 000 t。

參 考 文 獻

[1] 李錦軼.內蒙古東部中朝板塊與西伯利亞板塊之間古縫合帶的初步研究[J].科學通報,1986(14):1093-1096.

[2] 張萬益,聶鳳軍,劉 妍,等.內蒙古東烏旗阿爾哈達鉛-鋅-銀礦床硫和鉛同位素研究[J].吉林大學學報(地球科學版),2007,37(5):869-883.

[3] 內蒙古自治區地質礦產局.內蒙古自治區區域地質志[M].北京:地質出版社,1991.

[4] 王東方,陳從云.古中朝大陸北緣邊緣地質的演化[J].地球學報,1990(1):112-114.

[5] 陳亞東.內蒙古東烏旗洛恪頓鉛鋅多金屬礦區地電化學方法技術研究[D].北京:中國地質大學(北京),2015.

[6] 李繼宏.應用邊緣成礦理論綜合多源地學信息進行成礦預測——以東烏旗地區成礦預測為例[J].地質找礦論叢,2006,21(10):107-112.

[7] 張 偉.內蒙古東烏旗阿爾哈達銀鉛鋅多金屬成礦地質條件分析[J].中國科技信息,2013(13):35-36.

[8] 錢 明,高群學.內蒙古東烏旗阿爾哈達鉛鋅礦區礦床成因探討[J].地質找礦論叢,2006(S1):70-73.

[9] 侯 暉.內蒙古東烏旗額仁高畢地區多金屬礦成礦規律及找礦方向研究[D].北京:中國礦業大學(北京),2014.