鄭州市東四環快速路互通立交節點方案研究

趙一成

(上海市政交通設計研究院有限公司,上海市 200030)

0 引言

近幾年,鄭州市為了緩解城市交通擁堵,積極推進城市快速路網的建設。通過這幾年的集中建設,鄭州市主城區規劃的“環形+放射”式路網總體布局結構已經基本定型,三環線、農業路、隴海路等一系列快速路網已建成通車,其他放射線也正在陸續建設中。隨著鄭州城市框架的拉大,交通等市政設施正逐步完善,三環線已由過去的環城快速路逐漸發展成為市區道路,四環線快速化建設也已緊鑼密鼓地開展起來(見圖1)。

四環線快速化建設,不僅為了解決現有的交通擁堵問題,還代表了現實的城市發展邊界。環路進入快速化不僅標志著城市市域區已經到達邊界,并要超越邊界繼續向外擴張,而且對加快環內城市化建設,吸引更多環內入駐項目進場,加速環內土地增值速度和土地開發速度起到了強心劑的作用。本文所論述的工程位于鄭州市四環線快速化工程中的東側南北向部分(東四環全線,含部分南四環),全長約23 km。

1 工程概況

本工程位于鄭州市四環線快速化工程中東側南北向部分,由東四環以及部分南四環組成。其中:東四環全線采用地面快速路形式布置,南起南四環北至大河路,長約17 km,設計速度80 km/h,采用地面雙向10車道的建設規模;部分南四環路段采用高架道路+地面輔道的形式布置,東起京沈線西至東四環,長約5 km,主線規模雙向6車道,設計速度80 km/h,輔道規模雙向6車道設計速度50 km/h。道路控制總寬約180 m,其中紅線80 m,綠化帶兩側各50 m,規劃為城市快速路。

圖1 鄭州市四環線地理位置圖

本項目現狀東四環-四港聯動大道(經北四路-G107復線)段已按雙向十車道的規模建成,沿線的多個主要立交節點已建成或處于建設中,故本工程考慮盡可能利用改造現有道路,通過在東四環沿線的主要橫向道路(10處)設置互通立交,次要橫向道路(8處)設置跨線橋(或地道)的形式來徹底實現東四環的快速化。其中重點研究沿線的3處互通立交節點,分別是:南三環東沿與南四環立交、東四環北四環立交、大河路東四環立交(見圖 2)。

圖2 立交節點位置圖

2 立交節點方案設計

2.1 南三環東沿與南四環立交

2.1.1節點地理位置

該立交位于三環與四環的東南角,區域內規劃由5個互通立交群落所組成。這5個互通立交實現了鄭州市東南部區域內交通的環狀通行以及出入城區的功能(見圖3)。

2.1.2功能定位

南三環東沿與南四環立交:實現周邊另外四個立交的交通轉換,除直行交通外需要增加北←→東、西←→南的轉向功能,而北←→東、西←→南的轉向功能則可通過繞行解決(通過東四環直行、東三環直行解決轉向)。且目前在建的南三環/東三環節點沒有南←→東的轉向,該轉向需通過本節點解決。

2.1.3路網流量分析

南四環規劃快速路斷面為雙向八車道經G107與南三環東沿分流后使交通量降低;東四環規劃快速路斷面為雙向10車道經向南沿四港聯動大道分流后使交通量降低。

圖3 南三環東沿與南四環立交節點位置圖

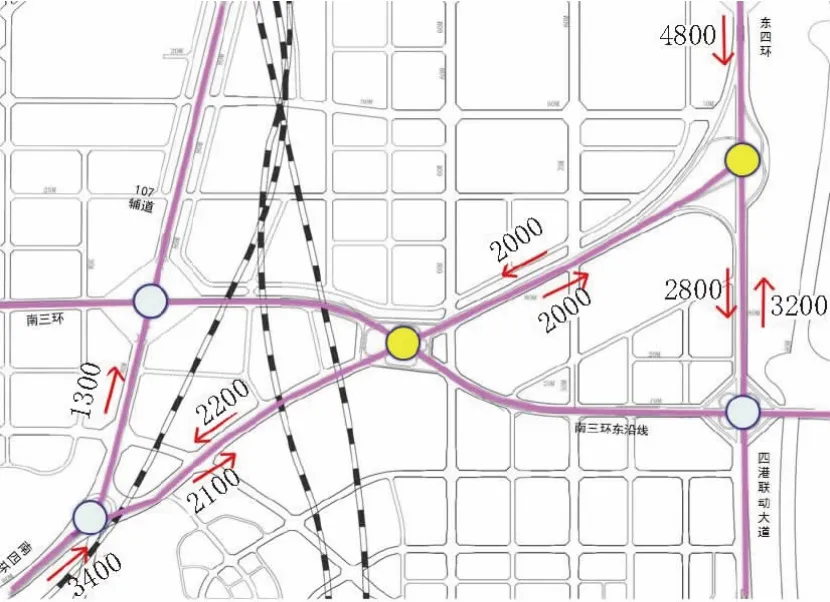

東→西方向:南四環/107立交東西向主線建設規模為雙向六車道,預測直行流量約3 400 pcu/h,經107輔道(東三環)分流后直行流量約2 100 pcu/h,在本節點分流后流量進一步降低,預測流量約2 000 pcu/h。若遠期南四環全線拓寬為雙向8車道經107輔道分流環狀流量和南三環東沿分流出城流量后進入節點的直行流量也增加不多。

西→東方向:東四環現狀雙向10車道,預測流量約4 800 pcu/h,考慮到向南出城為主流向,預測其流量約2 800 pcu/h,轉向流量約2 000 pcu/h。

節點路網流量分析見圖4。

圖4 立交節點路網流量分析圖(單位:pcu/h)

因此,推薦南三環東沿南四環立交與東四環南四環立交之間的主線規模取雙向6車道。

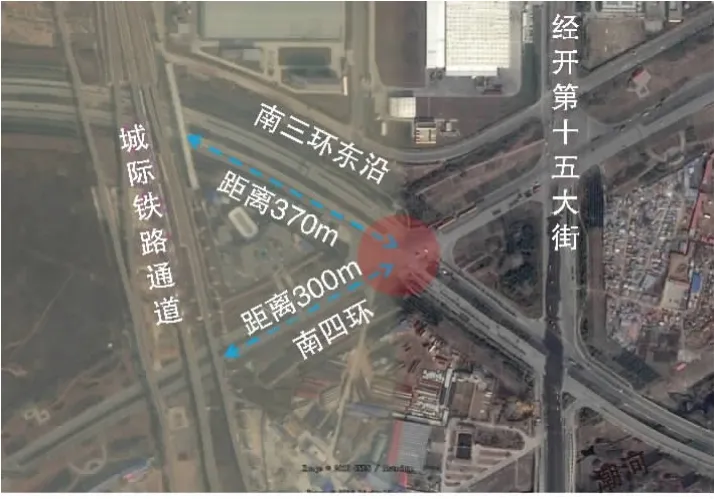

2.1.4立交建設條件

南三環東沿南四環立交節點現狀由3條地面道路組成,分別為:南四環、南三環、經開第十五大街。其中南四環(雙向8車道)、南三環(雙向6車道+雙向4車道輔道)均以地面道路的形式穿越城際鐵路高架橋,距離鐵路的距離分別為300 m和 370 m(見圖 5)。

圖5 立交節點控制性建筑物示意圖

節點東側的城際高鐵跨線橋是該立交的主要控制因素。

2.1.5節點交通流量分析

南三環及其東沿線為鄭州市“十八橫二十三縱”快速路系統中的“一橫”,東西貫穿經開物流園區,承擔緩解老城區的交通壓力以及快速連接須水-馬寨組團、老城組團以及經開組團的作用;南四環同時也作為快速路系統中的“一橫”,承擔貨運物流、轉換過境交通流的作用,同時緩解城區的交通壓力,快速連接須水-馬寨組團、城南組團以及經開組團。

根據路網及用地規劃,南三環及南四環節點周邊主要用地為工業用地、物流倉儲用地(經開物流園區)、居住用地及綠地。南三環東沿線/南四環節點主要承擔轉換南三環、東四環以及南四環交通流及服務周邊用地的功能。

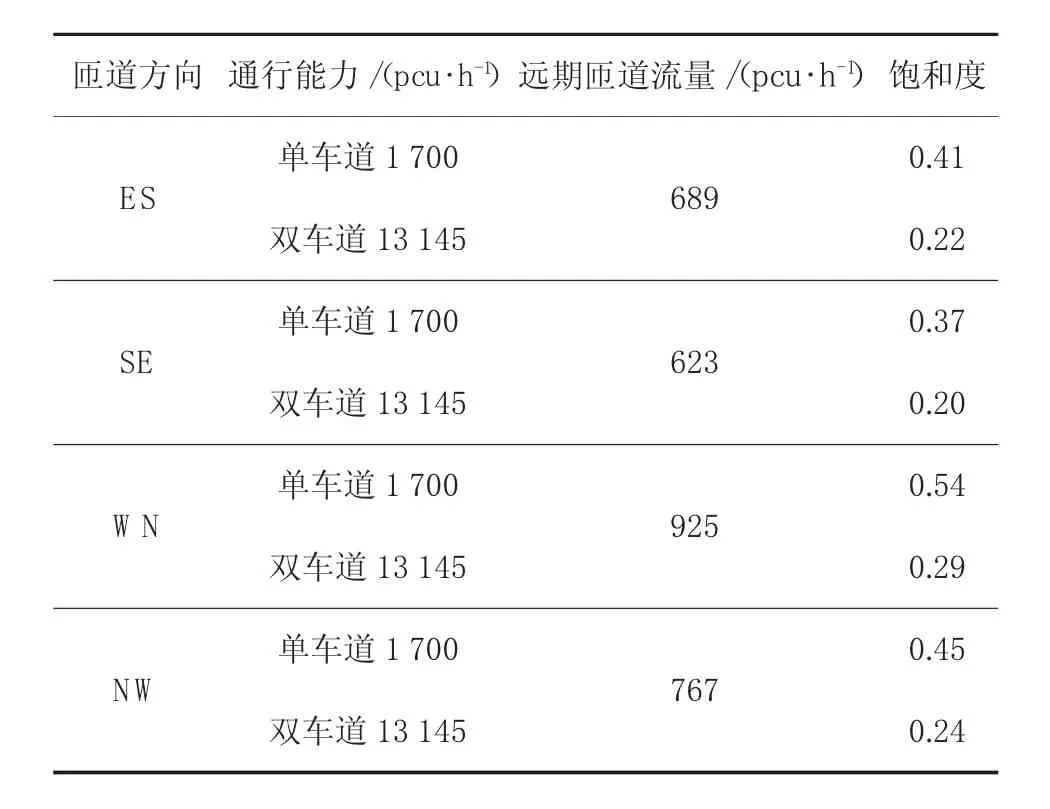

該節點各預測特征年的高峰小時交通量預測結果見表1,立交匝道車道規模分析見表2。

表1 南三環東沿線/南四環立交高峰小時預測交通量 pcu/h

表2 南三環東沿線/南四環立交匝道車道規模分析

由表2可知,南三環東沿線/南四環立交各匝道在單車道的匝道車道規模下飽和度均小于0.67,滿足要求;但考慮到行車穩定性,建議均采用雙車道的車道規模。

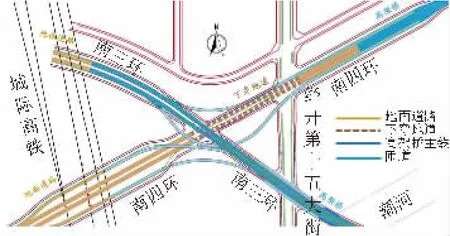

2.1.6設計方案

南四環主線東側按雙向8車道規模與南四環主線銜接,南四環以地面道路行駛下穿城際鐵路,經“西←→南”的匝道分流后,主線規模為雙向6車道并采用地道形式下穿南三環、經開第十五大街地面道路,再與南四環高架路銜接。

南三環主線采用高架形式上跨南四環及地面匝道,在上跨南四環地面道路后再上跨“北→東”的匝道。

受城際鐵路跨線橋橋跨限制,現狀橋寬度無法布置單向5車道,因此主線和轉向匝道不能布置于同一橋孔范圍內,即“西←→南”的1對轉向匝道布置于南四環主線兩側橋孔內,地面輔道則布置于轉向匝道外側。

南三環現狀地面主線按雙向六道布置于鐵路橋橋孔內,新建南三環主線高架在地面道路穿越鐵路橋后,按兩幅橋的形式沿現狀地面道路布置,過交叉口后再合并為一幅橋。

“北←→東”的1對轉向匝道以橋梁形式與南三環、南四環高架橋銜接。其中“北→東”匝道向南迂回繞行通過南三環、南四環交叉口,為南三環主線爬升提供條件。

節點設計方案見圖6,節點效果圖見圖7。

圖6 南三環東沿與南四環立交節點設計方案

圖7 南三環東沿與南四環立交節點效果圖

2.2 東四環北四環(連霍高速)立交

2.2.1節點地理位置

該立交節點位于鄭州市東北區域,連霍高速與東四環的相交處(見圖8)。現狀連霍高速與京港澳高速在節點東側相交,即劉江樞紐立交。

圖8 東四環北四環(連霍高速)立交節點位置圖

2.2.2功能定位

近期:連霍高速近期為高速公路,東四環與連霍高速近期必須分離;連霍高速/京港澳高速(劉江樞紐)為高速公路立交,不與城市路網銜接(見圖 9)。

圖9 立交節點近期功能定位示意圖

遠期:連霍高速遠期規劃為北四環,作為城市快速路,東四環與連霍高速(北四環)必須設置互通立交,而劉江樞紐遠期仍為高速公路立交,不能直接與城市路網銜接(見圖10)。

圖10 立交節點遠期功能定位示意圖

該節點為全互通立交。主要流向:西←→南、東←→南;次要流向:西←→北、東← →北。其中:西←→南是四環東北的轉角流向,東←→南是出入鄭州市主城區的主要通道;而西←→北轉向在路網之中與東側的107輔道直行有部分功能重疊,流向相對較小;東←→北主要與北五環的直行方向功能重疊,流量也相對較小。

2.2.3立交建設條件

現狀東四環采用跨線橋形式上跨連霍高速(跨線橋長約830 m),現狀劉江樞紐為全互通公路立交(見圖 11)。

圖11 立交節點控制性建筑物示意圖

跨線橋和劉江樞紐立交對該節點的方案影響很大。

2.2.4節點交通流量分析

北四環,即連霍高速(遠期規劃為快速路),是鄭州北部片區的一條重要橫向快速路通道,沿線連接高新組團、惠濟組團、主城區以及鄭東組團,承擔長距離快速交通功能。新龍路規劃為主干路,主要承擔聯系各組團及服務沿線用地交通需求的作用。

根據路網及用地規劃,東四環/北四環節點周邊主要用地為居住用地、教育科研用地(大學城)及綠地。東四環/北四環節點主要承擔環線交通的轉換以及聯系周邊組團及服務周邊用地的功能。

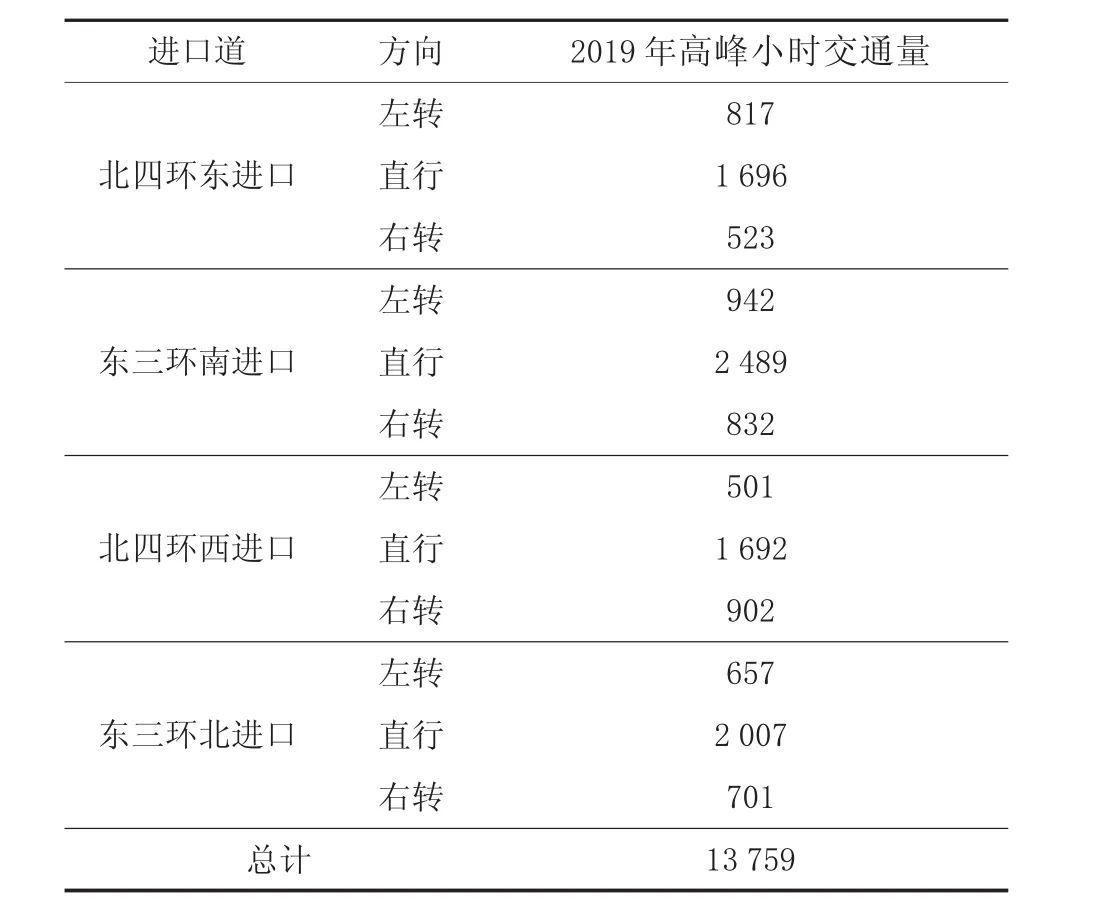

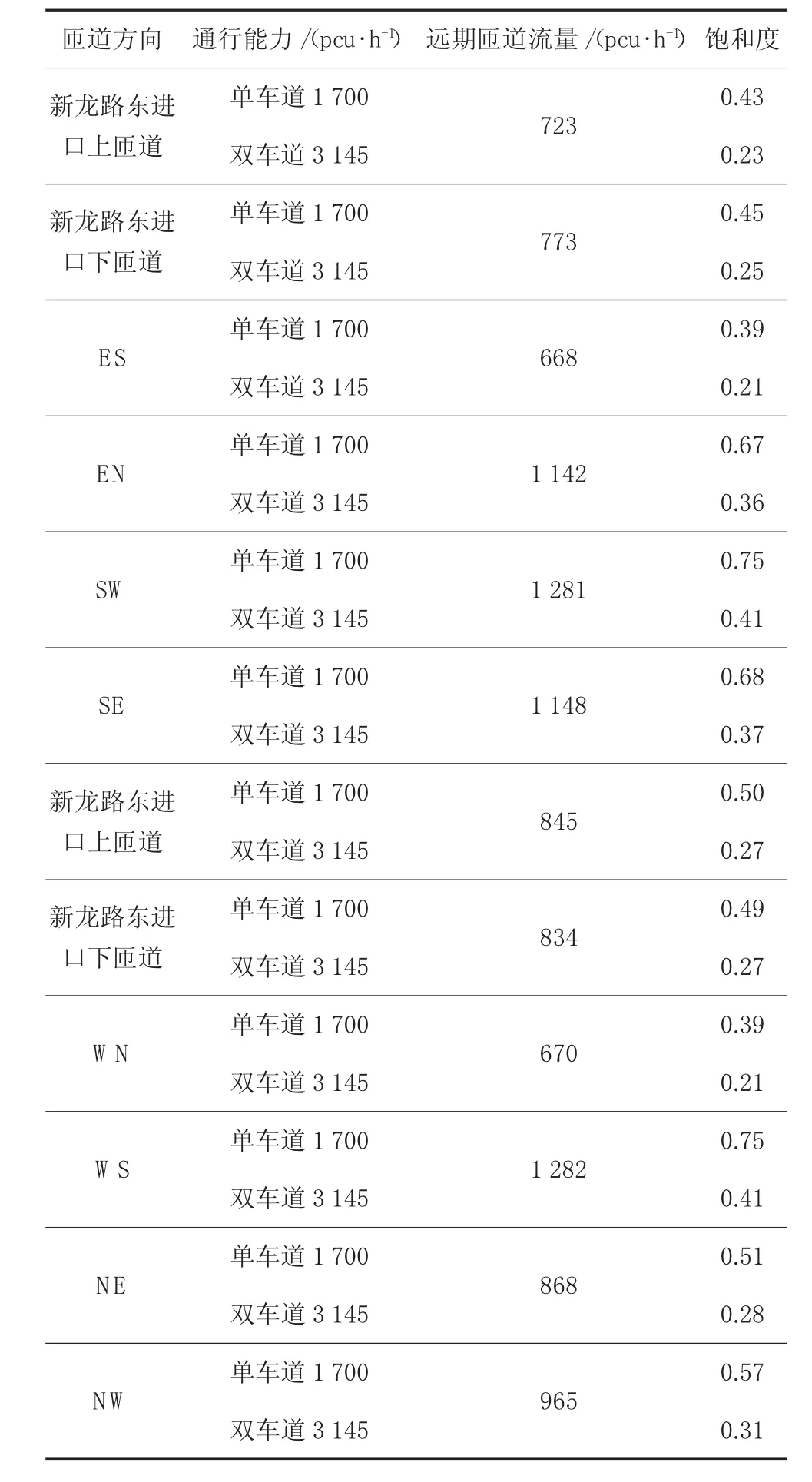

該節點各預測特征年的高峰小時交通量預測結果見表3,立交匝道車道規模分析見表4。

表3 東四環北四環立交高峰小時預測交通量 pcu/h

表4 東四環北四環立交匝道車道規模分析

由表4可知,東四環/北四環立交各匝道在單車道的匝道車道規模下飽和度為0.39~0.75,部分匝道飽和度大于0.67,不滿足要求。若采用雙車道的車道規模,各匝道的飽和度為0.21~0.41,均小于0.67,滿足要求。考慮到行車穩定性,建議均采用雙車道的車道規模。

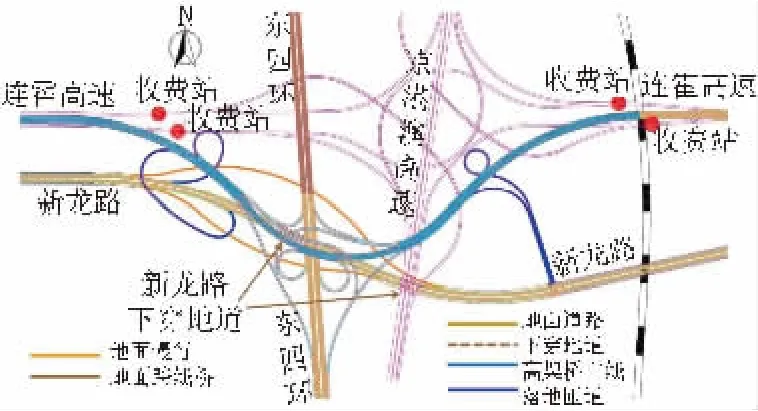

2.2.5設計方案

連霍高速主線以高架形式向南繞行,建設規模為雙向八車道,連霍東西向改為匝道,以地面道路形式與現狀劉江樞紐的4對轉向匝道接順,并設置收費站,實現北四環與京港澳高速的聯通。即,在劉江樞紐位置新增了進出鄭州市的主要通道。

連霍主線(規劃北四環)以高架橋的形式,向南繞行至規劃新龍路的線位,車道規模為雙向8車道,與東四環相交,新建東四環北四環互通立交。

規劃新龍路定位城市主干路,以地面道路形式鋪設,新龍路主線在經過東四環地面道路和京港澳高速路堤段時采用地道形式連續下穿現狀東四環與京港澳高速,2座地道之間的地面道路采用地道敞開段布置。

設計方案在新龍路東四環兩側各設置2對定向匝道,實現新龍路與東四環北四環的聯通。同時也解決了東四環在該節點與地面道路系統的銜接,即等效于在東四環/新龍路節點布置了1對平行匝道。

節點設計方案見圖12,節點效果圖見圖13。

圖12 東四環北四環立交節點設計方案

圖13 東四環北四環立交節點效果圖

2.3 大河路東四環立交

2.3.1節點地理位置

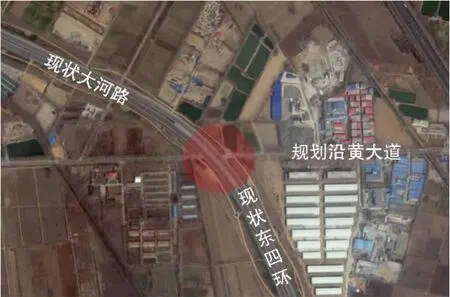

該立交節點位于鄭州市東北區域,北五環與東四環的相交處。現狀大河路及東四環均為地面道路,道路交口設置信號燈控制(見圖14)。

圖14 大河路東四環立交節點位置圖

2.3.2功能定位

節點為T型全互通立交,3條主要道路(大河路、東四環、沿黃大道)均為地面道路,其中主要流向為西←→東、西←→南,是五環的直行流量,次要流向為東←→南,轉向流量可由107輔道分流一部分流量。

2.3.3立交建設條件

現狀大河路、東四環均為地面道路(雙向10車道),場地周邊限制條件較少(見圖15)。

圖15 立交節點控制性建筑物示意圖

2.3.4節點交通流量分析

大河路為鄭州市“十八橫二十三縱”快速路系統中的“一橫”,銜接和疏散北部過境交通,承擔北部惠濟組團的長距離溝通及與其余組團之間的聯系,同時緩解城區內部交通壓力。黃古線主要承擔連接過境交通以及萬灘鎮、雁鳴湖鎮與主城方向聯系的作用。興達路主要服務沿線地塊的出行需求。

根據路網及用地規劃,大河路/東四環節點周邊主要用地為居住用地、科研用地及綠地。大河路/東四環節點主要承擔過境交通轉換、聯系東西部組團及服務周邊用地的功能。

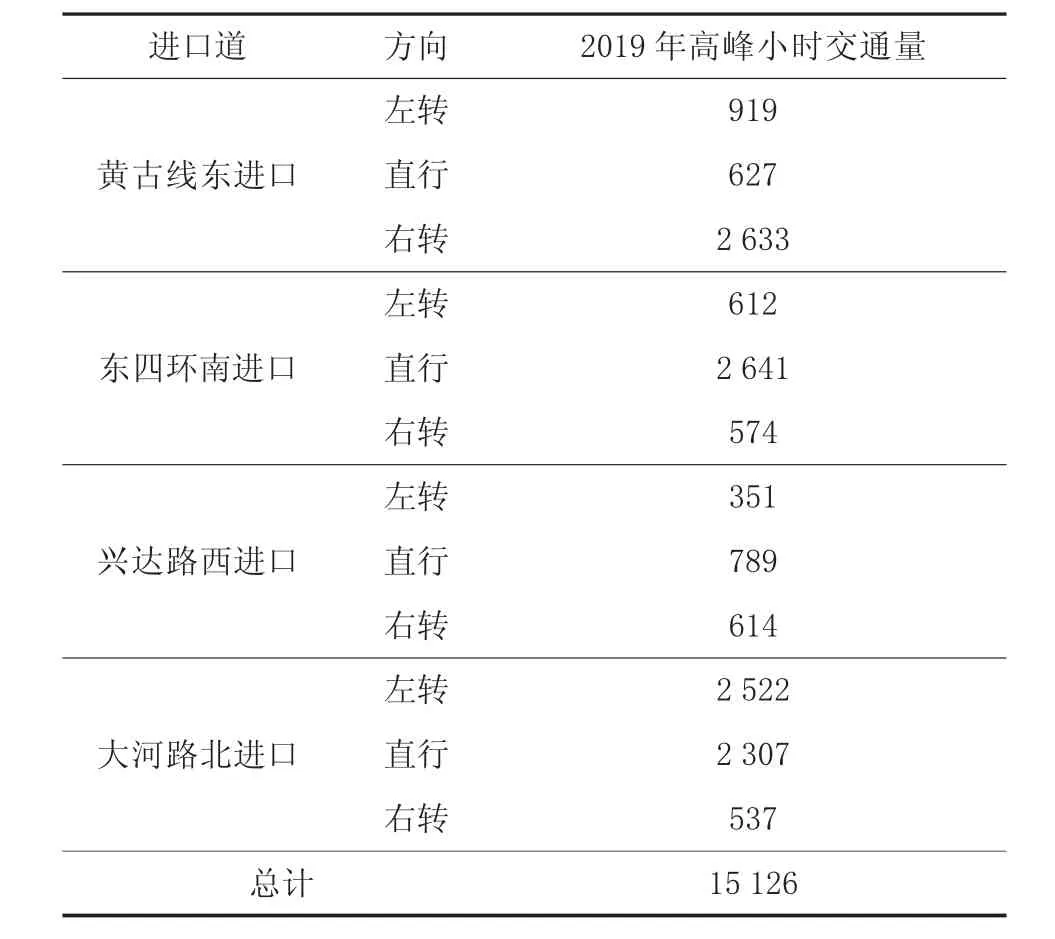

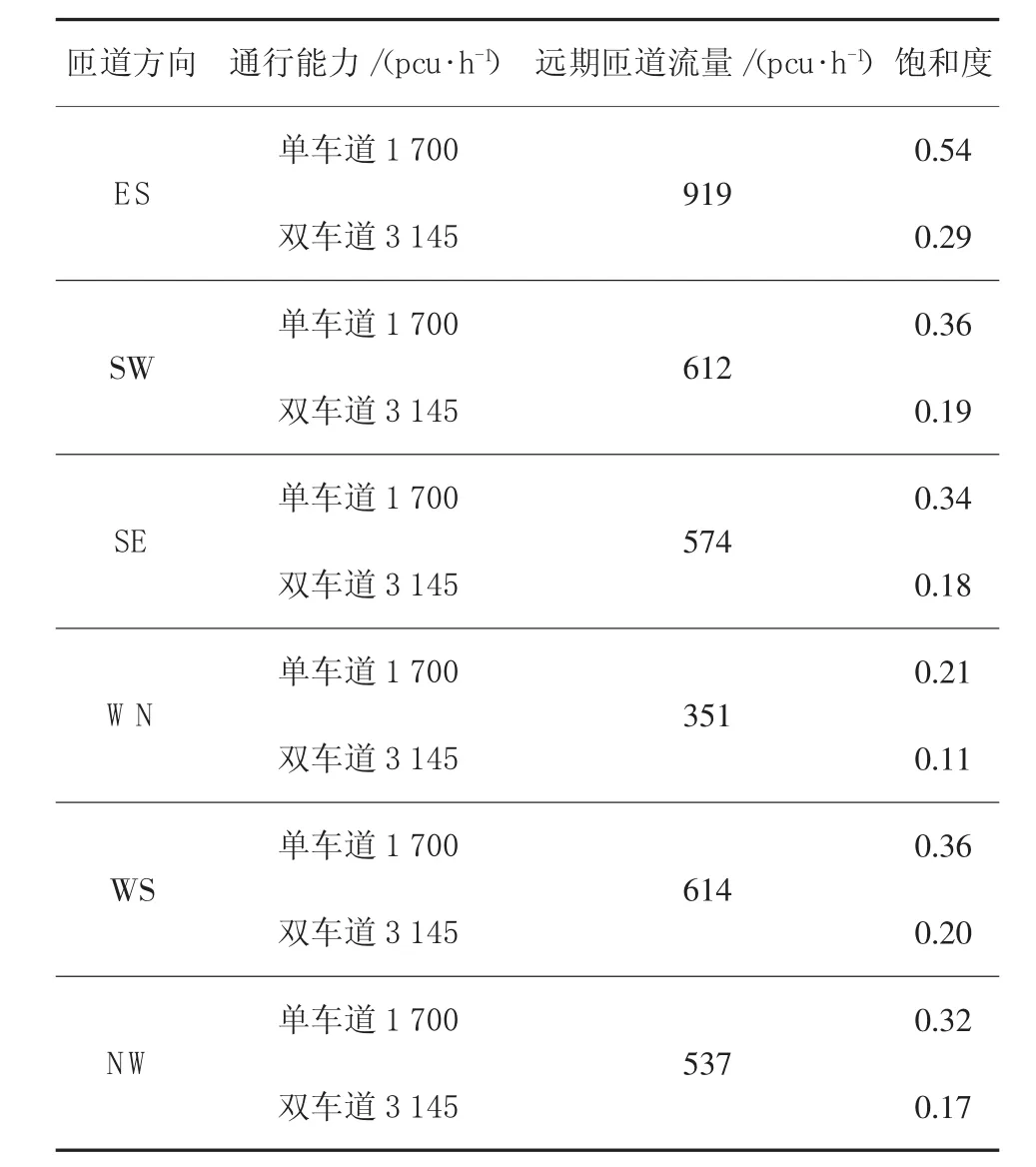

該節點各預測特征年的高峰小時交通量預測結果見表5,立交匝道車道規模分析見表6。

表5 大河路東四環立交高峰小時預測交通量 pcu/h

表6 大河路東四環立交匝道車道規模分析

由表6可知,大河路/東四環立交各匝道在單車道的匝道車道規模下飽和度均小于0.67,滿足要求;但考慮到行車穩定性,建議采用雙車道的車道規模。

2.3.5設計方案

實現大河路、東四環、沿黃大道3條地面快速路的快速聯通。主線以雙向6車道的規模由大河路向沿黃大道設置跨線橋,實現北五環的直行功能,大河路向東四環設置雙向六車道的定向匝道,設置環狀轉向功能。東四環至沿黃大道設置雙向四車道的半定向匝道。

該節點以定向匝道的形式實現大河路、東四環、沿黃大道3條快速路向金城大道(城市主干路)的聯通,實現了快速路與地面道路系統的轉換,即等效于3條快速路在該節點設置了3對平行匝道,增加了節點出入口的功能。

節點設計方案見圖16,節點效果圖見圖17。

圖16 大河路東四環立交節點設計方案

圖17 大河路東四環立交節點效果圖

3 結語

鄭州市東四環快速路工程是鄭州城市快速化建設的重要組成部分,其中涉及的立交節點方案又是快速路體系建設的重中之重,其立交方案的優劣將直接影響整個骨干路網的服務水平。本文對3個立交節點的功能定位、路網分析、流量預測、建設條件、規模選取等因素進行了詳細分析,得出了適合該節點的立交方案,可為同類工程立交選型提供借鑒。