采用PDCA循環管理方法干預小袋包裝中藥配方顆粒調劑的效果分析Δ

盧興,鐘慧,陳彪,黃玲,鐘波,陳潔,王艷寧(南寧市第一人民醫院藥學部,南寧530022)

中藥配方顆粒因其攜帶、服用方便且效果良好,在醫院的使用日益增加[1]。與傳統飲片比較,配方顆粒“失去”外觀性狀,不可鑒別,外包裝相似,包裝小,質量輕[2],故其調劑注意事項與傳統飲片的調劑有很大的區別。我院2014年底引進江蘇某藥業有限公司生產的中藥配方顆粒,其規格是以成人一日劑量為一袋的小袋包裝。在我院藥學實際工作中,發現小袋包裝中藥配方顆粒的調配存在調劑差錯率較高、擺藥時間長的問題。PDCA循環是管理學中的一個通用模型,由美國著名質量管理專家戴明提出,包括P(Plan,計劃)、D(Do,執行)、C(Check,檢查)、A(Action,處置)4個階段,是一個循環的、持續向上的過程,其已在醫院藥學管理領域廣泛應用,并取得較好的管理成效[3-4]。為此,筆者利用PDCA循環管理方法,解決我院中藥房的小袋包裝中藥配方顆粒調劑差錯率高、擺藥時間長的問題,現將具體管理過程介紹如下。

1 資料

通過門診發藥信息系統,統計我院中藥房2015年7-12月、2016年1-6月、2016年7-12月3個時間段小袋包裝中藥配方顆粒的處方數,分別為4 061、5 043、5 408張,分別作為干預前組(A組)、第1輪PDCA循環管理干預組(B組)及第2輪PDCA循環管理干預組(C組)。選取含7劑常規劑數的處方數為標準,其中A組、B組、C組處方中分別有2 738、2 989、3 312張,并從中各隨機抽取處方300張,計算每張處方的平均擺藥時間(平均擺藥時間=總擺藥時間/處方數,擺藥時間=上窗發藥時刻-處方打印時刻)。

通過本院《中藥房調劑差錯登記本》的記錄,統計A、B、C組的調劑內差件數(此差錯指已由發藥人員查出、發藥前已糾正的差錯);差錯類型分為漏配藥品品種、錯配藥品品種、少配藥品數量、多配藥品數量、分劑錯誤(如分劑時的重復擺藥、漏擺藥)、劑數錯誤(調劑的劑數與處方劑數不符)、漏裝藥品錯誤(核對人員將藥品裝袋時有遺漏)7種。

2 方法與結果

2.1 計劃與目標(Plan)

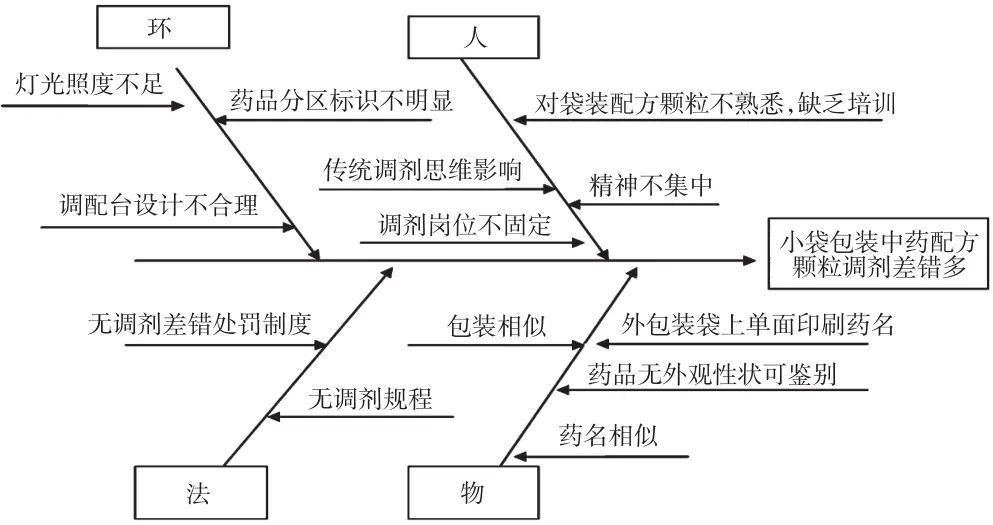

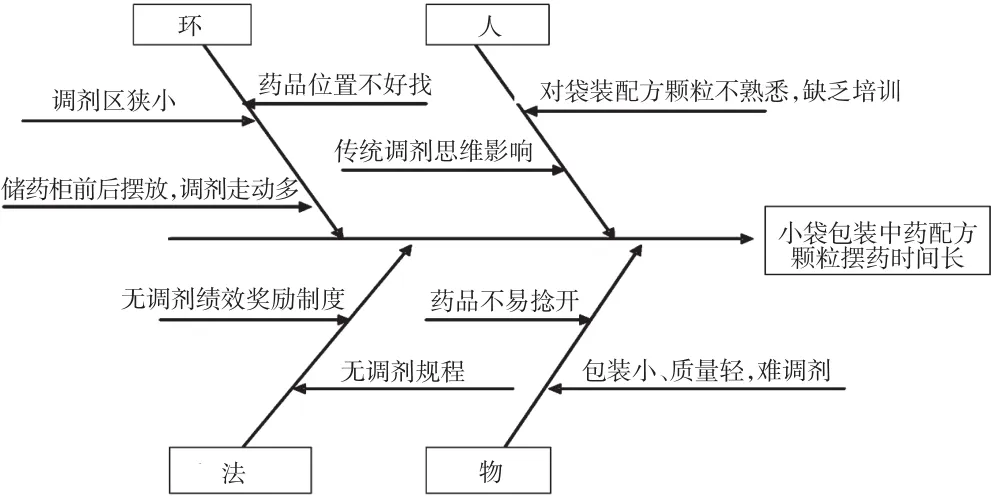

藥學部質量管理辦公室組織召開小袋包裝中藥配方顆粒調劑規程建立專題會議,參會人員包括藥學部主任、質控小組組長、中藥房組長、中藥房工作人員。與會人員采用頭腦風暴法[5]和根本原因分析法[6],對可能影響小袋包裝中藥方顆粒調劑差錯及調劑效率的原因按照“人、機、環、法、物”進行總結,將主要的影響因素分為“人、環、法、物”4個方面,繪制成調劑差錯影響因素魚骨圖和擺藥時間影響因素魚骨圖[7],詳見圖1、圖2。

圖1 調劑差錯影響因素魚骨圖Fig 1 Fishbone diagram of influential factors of dispensing error

圖2 擺藥時間影響因素魚骨圖Fig 2 Fishbone diagram of influential factors of dispensing time

經分析,影響調劑差錯和擺藥時間的因素關鍵要因有以下3方面:(1)“環”——環境因素,即調劑區狹小、燈光照度不足、儲藥柜前后擺放致位置設置不合理、藥品按功效分區擺放致查找難等。(2)“法”——制度因素,如未制訂調劑操作規程、調劑差錯處罰標準及調劑績效獎勵制度。(3)“人”——人員因素,如調劑人員對袋裝配方顆粒不熟悉、缺乏培訓等。不熟悉主要是指調劑人員對小袋包裝中藥配方顆粒包裝相似、質量輕、包裝標示量與原藥材質量之間有轉換比例的性質等不熟悉;另外,還受傳統調劑思維影響,比如在傳統飲片調劑時一般有直觀的飲片核對,飲片的外形、色澤、氣味等外觀性狀差別明顯,藥品“一目了然”,對飲片的質量大小、數量多少也有直觀感知,而小袋包裝中藥配方顆粒的包裝完全一致,質量輕且絕大多數在1~2 g之間,差異小致區分不夠直觀,調劑人員調劑時受此影響易出錯且不能快速調劑。確定上述因素后,藥學部質量管理辦公室決定針對這些因素進行整改,開展為期半年、持續2個階段的PDCA循環管理干預。參照《衛生部辦公廳關于印發“三好一滿意”活動2011年工作任務分解量化指標的通知》中關于“掛號、劃價、收費、取藥等服務窗口等候時間不超過10 min”的要求[8],及我院《醫院藥品質控標準》中“藥品調劑差錯(內差)率<1%”的要求,最終將“小袋包裝中藥配方顆粒的內差低于1%、劑數為7劑的處方調劑時間少于8 min”,設為PDCA循環管理干預后的目標。

2.2 整改與實施(Do)

2.2.1 改善調劑環境 利用我院搬遷新門診大樓的契機,在新的中藥房內留出面積約5 m2的相對獨立區域,規劃為小袋包裝中藥配方顆粒的調劑區。調劑區干凈整潔、通風良好、有溫濕度調節設備。調劑區的照明采用發光二級管(LED)燈,裝于調劑臺上方天花板,雙燈并列安放以避免重影,調劑臺面的照度不低于300 Lx。將3個儲藥柜呈“凹”字形擺放,調劑臺面置于前儲藥柜中部,這樣的設置可讓調劑人員移動較少的距離就能拿到藥品,提高調劑效率。儲藥柜的藥品按藥名的漢語拼音首字母排序,每個首字母所在的區域分區明顯并有標識,便于查找。

2.2.2 制訂調劑標準操作規程及人員培訓安排 我院小袋包裝中藥配方顆粒于2014年底引進,除無需稱量外其余均按中藥飲片調劑規程調劑。在實踐過程中,藥學部發現飲片的調劑規程不適宜小袋包裝中藥配方顆粒的調劑。小袋包裝中藥配方顆粒的處方名后綴為“配方顆粒”,因后綴文字相同,如按飲片逐行調劑的方式讀處方,容易看“跳行”,從而造成少配、漏配的問題。為此,根據原衛生部《處方管理辦法》(2007年)及我院《處方管理辦法》實施細則等法規,結合小袋包裝中藥配方顆粒的特點,藥學部質量管理辦公室制訂了小袋包裝中藥配方顆粒的標準調劑操作規程。將調劑規程分為審方、擺藥、核對、發藥4個環節,每一環節均有具體的要求和操作步驟。1)審方環節,調劑人員審核處方前記、正文、后記內容是否完整,處方書寫是否規范,用藥與診斷是否相符。2)擺藥環節,細分為擺藥前、擺藥中、擺藥后3個步驟。①步驟1(擺藥前):調劑人員必須清理調劑臺面,確保臺面無處方、藥品、空紙袋等雜物,然后按處方劑數擺放相同數量的籃筐;②步驟2(擺藥中):按處方正文的藥味逐列調劑,先左列后右列,同一列由上到下順序擺藥,這種調劑順序能較好地避免看處方時的“跳行”,分劑時要“一捻二看三數數”,即分劑時每袋藥要捻開,要看藥名,要數藥品袋數。③步驟3(擺藥后):擺藥完成后,調劑人員將盛有藥品的籃筐疊起,把處方夾在最上層籃筐,送給核對人員,并點擊門診發藥系統的“上窗”鍵,將患者信息上傳到顯示屏。3)核對環節,核對人員逐劑逐味核對藥品,檢查有無調劑錯誤,藥品有無板結、變質現象。核對完畢將籃筐內的藥品裝袋,并將空籃筐疊起,檢查籃筐內有無藥品遺漏。4)發藥環節,發藥人員根據處方核對劑數,根據患者的發票和病歷核對患者姓名和身份,并做好用藥交代。

最后,藥學部質控小組組織調劑人員進行小袋包裝中藥配方顆粒相關知識的學習,讓其了解袋裝中藥配方顆粒的特點,克服傳統調劑思維影響;組織調劑人員進行調劑標準操作規程的培訓和練習,使其熟練掌握小袋包裝中藥配方顆粒標準調劑操作規程并嚴格按其要求進行調劑。同時,因為與飲片調劑方式不同,調劑人員短時間內頻繁轉換調劑工作會不適應而易發生差錯,所以每周固定2名人員負責小袋包裝中藥配方顆粒的調劑。

2.2.3 制訂調劑差錯處罰及調劑績效獎勵制度 藥房組長對調劑差錯進行記錄,每月分類匯總。藥學部質控管理小組制訂調劑差錯處罰制度,對每月小袋包裝中藥配方顆粒內差超過1%的調劑人員,每超過1例扣罰0.01分績效分。同時,制訂調劑績效獎勵制度,按個人調劑處方量分配績效工資,激勵調劑人員提高工作效率。

2.2.4 其他整改 小袋包裝中藥配方顆粒的包裝外觀相似,當一種配方顆粒少量混入另一種配方顆粒中時極難被發現,而整包(200袋/包)的配方顆粒之間的區別就明顯得多,也更容易檢查出加錯藥誤。因此,規定給儲藥柜加藥時要雙人核對,藥品整包(200袋/包)上架,不拆散,保留外包裝。調劑時只拆開外包裝袋口而不除去外包裝袋。

2.3 檢查、評估與改進(Check,Action)

2.3.1 檢查 藥學部質控管理小組每月對中藥房的調劑情況進行檢查,對小袋裝配方顆粒的調劑情況專門匯總反饋。對每月小袋包裝中藥配方顆粒調劑差錯率超過1%的調劑人員進行相應處罰。

2.3.2 評估與改進 統計各組的平均擺藥時間與調劑差錯率。采用SPSS 16.0軟件對數據進行統計分析。平均擺藥時間以±s表示,各組間比較采用方差分析。調劑差錯率以百分率表示,各組間比較采用χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

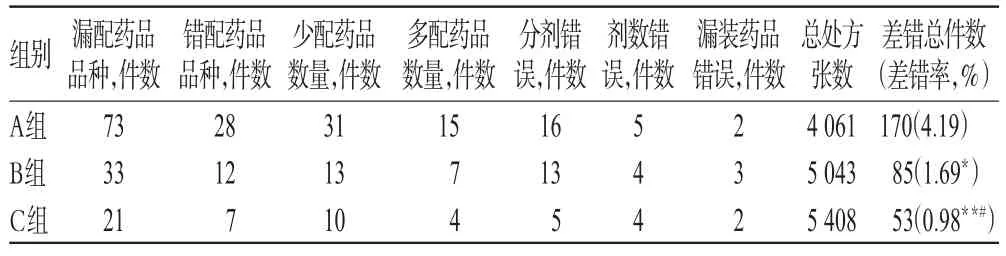

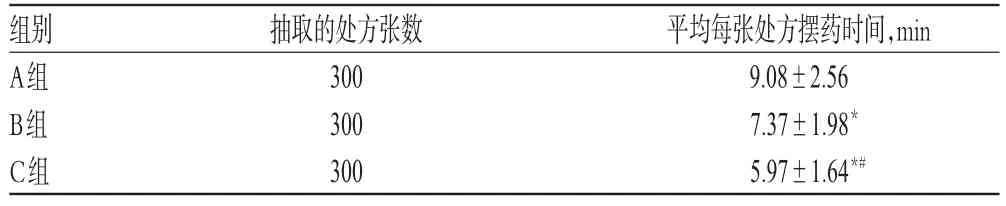

經過改善調劑環境、建立調劑標準操作規程、制訂調劑差錯懲罰制度及調劑績效獎勵制度、人員培訓等措施的兩輪PDCA循環管理干預后,小袋包裝中藥配方顆粒調劑差錯率明顯下降,擺藥時間明顯縮短,詳見表1、表2。

由表1可見,在第1輪PDCA循環管理干預后(B組),漏配藥品品種、錯配藥品品種、少配藥品數量、多配藥品數量4種類型的調劑錯誤的差錯率分別下降63.9%(1.80%vs.0.65%)、65.2%(0.69%vs.0.24%)、65.8%(0.76%vs.0.26%)、62.2%(0.37%vs.0.14%),分劑錯誤的差錯率下降33.3%(0.39%vs.0.26%)。相對其他4種類型差錯,分劑錯誤的差錯率下降不明顯。經分析原因后發現,只用一種顏色的籃筐調劑易產生視覺疲勞,調劑人員分劑時易出現重復擺藥、漏擺藥的現象。因此,決定在第2輪PDCA循環管理中增加不同顏色的籃筐,調劑一張處方用一種顏色的籃子,通過更換不同顏色籃筐以緩解視覺疲勞,減少分劑錯誤。

表1 PDCA循環管理干預前后調劑差錯情況比較Tab 1 Comparison of dispensing error before and after PDCAcycle management intervention

表2 PDCA循環管理干預前后擺藥時間情況比較Tab 2 Comparison of dispensing time before and after PDCAcycle management intervention

第1輪PDCA循環管理干預后,調劑差錯件數由干預前的170件降至干預后的85件,調劑差錯率由4.19%降至1.69%(P<0.05)。第2輪PDCA循環管理干預后,調劑差錯件數由干預前的170件降至干預后的53件,調劑差錯率由4.19%降至0.98%(P<0.01),干預取得明顯效果。

由表2可見,經過2輪PDCA循環管理干預后,平均每張處方擺藥時間由(9.08±2.56)min降至(5.97±1.64)min,平均每張處方擺藥時間顯著縮短(P<0.05)。

3 討論

中藥配方顆粒是由單味中藥飲片經水提、濃縮、干燥、制粒而成的,經中醫臨床醫師組方后供患者沖服使用[9]。由于其包裝規格異于原來的飲片包裝,故在我院實際工作中,出現了調劑差錯率高、擺藥時間長的問題。故筆者借鑒文獻[10]方法,采用PDCA循環管理對我院小袋包裝中藥配方顆粒調劑進行干預。

在實踐中筆者發現,漏配藥品品種是小袋包裝中藥配方顆粒調劑差錯的主要類型,如在本研究中干預前后分別占總調劑差錯例數的42.9%和39.6%,產生差錯的原因是調劑人員漏讀處方的藥味數。而藥名相似,疲勞、精神不集中都會影響調劑人員準確讀取處方內容。筆者經實踐后認為采用“一人讀方,一人調劑”的方式能有效避免此類錯誤,但調劑效率過低。如能使用設備讀取處方信息,使用掃描儀核對藥品可降低此類錯誤。隨著調劑熟練程度提高,擺藥速度加快,差錯率下降緩慢,故第2輪干預調劑差錯率下降不如第1輪明顯,如何找到擺藥速度與調劑差錯的平衡點,是值得探究的問題。

本研究通過根本原因分析法,查找影響小袋包裝中藥配方顆粒調劑差錯、調劑效率的因素,篩選主要的影響因素繪制成魚骨圖,并找出關鍵因素進行兩輪PDCD循環管理干預,使我院中藥房小袋包裝中藥配方顆粒的調劑差錯率降低、擺藥時間縮短,取得良好干預效果,為該方法應用于小袋包裝中藥配方顆粒調劑管理提供參考。相對于飲片,小袋包裝中藥配方顆粒的調劑差錯率仍然是較高的。信息化藥品調劑差錯防范體系能有效降低藥品調劑差錯率[11],因此,引入信息化管理、使用自動化設備,將成為下一輪循環管理干預的重要手段。

[1]張斐姝,蔡舒婷,舒忻,等.中藥配方顆粒的臨床運用概況與未來趨勢[J].中國醫藥導報,2016,13(16):70-73.

[2]韓志祥,范志紅,劉敏,等.中藥配方顆粒在處方調配中存在的問題及改進意見[J].中國醫院藥學雜志,2010,30(1):85-86.

[3]鄭造乾,黃萍,袁雍,等.PDCA循環在醫院處方持續質量改進中的應用[J].中國現代應用藥學,2012,29(1):79-84.

[4]張永,盧智,郭丹.PDCA循環管理方法應用于我院三級綜合醫院復審過程中藥事管理的體會[J].中國藥房,2016,27(10):1305-1307.

[5]潘愛芬.頭腦風暴法對護理質量控制的影響[J].廣西醫學,2014,36(2):267-268.

[6]宗怡.根本原因分析法用于降低藥品調劑差錯的實踐[J].中國藥業,2015,24(20):91-92.

[7]雷金娟.魚骨圖分析法在護理不良事件管理中的應用[J].中國醫藥指南,2013,11(17):303-304.

[8]衛生部.衛生部辦公廳關于印發“三好一滿意”活動2011年工作任務分解量化指標的通知[S].2011-07-27.

[9]國家食品藥品監督管理局.中藥配方顆粒管理辦法:征求意見稿[S].2015-12-24.

[10]朱莉紅,李欣嘉.PDCA循環管理法在降低飲片處方調劑差錯率的效果分析[J].世界最新醫學信息文摘,2016,16(82):288-289.

[11]楊文超,韓玲,李雨辰,等.某院門診藥房信息化藥品調劑差錯防范體系的建立與運行[J].中國醫院藥學雜志,2017,37(8):676-681.