電影,不只是每秒24格的真理

文|嚴(yán)復(fù)初

一

1970年,在美國,一個(gè)28歲的年輕人像往常一樣去電影院挑自己喜歡的電影看,看完后寫篇影評(píng),投給報(bào)社,賺點(diǎn)兒稿費(fèi)。文藝青年養(yǎng)活自己的方法并不多。

日后成為大導(dǎo)演的馬丁·斯科塞斯此時(shí)還在紐約大學(xué)當(dāng)老師,他把鏡頭對(duì)準(zhǔn)了在街上抗議越戰(zhàn)的美國人民,拍攝著紀(jì)錄片,其代表作《出租車司機(jī)》還要過5年才能面世。街頭混亂的人群和車流,還有其中不和諧的異類吸引了他,這為他以后的電影風(fēng)格帶入了一股混沌之氣。

后來成為大明星的羅伯特·德尼羅,此時(shí)剛剛參演了自己的第一部大電影。他是移民的后代,父母都是畫家。這個(gè)出生在美國紐約、有著意大利血統(tǒng)的演員,正在等待著屬于自己的黃金時(shí)代。

更多電影界的傳奇人物,像阿爾·帕西諾、斯皮爾伯格、伍迪·艾倫……他們已經(jīng)開始了自己的電影之路,但前途尚不明朗。美國醞釀著一場新的電影浪潮,“垮掉的一代”、“在路上”、披頭士、馬丁·路德·金、肯尼迪正快速地成為時(shí)代標(biāo)簽,然后被時(shí)代拋棄,這些也是電影最喜歡講述的故事。與此同時(shí),電視興起,年輕人不再去電影院看原來那些無聊的電影。

說回開頭那個(gè)28歲的年輕人,5年后,他拿到了普利策藝術(shù)評(píng)論獎(jiǎng),獲獎(jiǎng)理由是他的影評(píng)寫得實(shí)在太好了。2013年,美國總統(tǒng)奧巴馬在他的追悼會(huì)上說:“對(duì)我們這一代美國人來說,羅杰就代表著電影。”

他就是羅杰·伊伯特。

看看他的履歷吧:1942年,伊伯特出生在美國伊利諾伊州一個(gè)普通家庭,媽媽是會(huì)計(jì),爸爸是電工,祖父輩都是德國移民。

小伊伯特喜歡閱讀,討厭死記硬背。從15歲起,伊伯特就給地方報(bào)紙寫新聞。大學(xué)時(shí),他在《芝加哥太陽報(bào)》做兼職,一次偶然的機(jī)會(huì),他被分派到撰寫影評(píng)的崗位。

1975年,伊伯特獲得普利策藝術(shù)評(píng)論獎(jiǎng),這是普利策獎(jiǎng)首次頒發(fā)給一位影評(píng)人。這不僅是對(duì)伊伯特本人的肯定,而且極大地提升了影評(píng)人的地位。這一年,羅杰·伊伯特33歲。

馬丁·斯科塞斯在電影圈遇到的第一位貴人就是羅杰·伊伯特。20世紀(jì)80年代,馬丁·斯科塞斯的生活、事業(yè)雙雙遭受打擊,他幾乎打算放棄人生,是伊伯特給他打氣,鼓勵(lì)他重新振作起來。

除了馬丁·斯科塞斯,羅杰·伊伯特還助推了斯皮爾伯格和奧斯卡影帝阿爾·帕西諾的成名。

伊伯特和好朋友合作主持了一檔電影評(píng)論節(jié)目,播出后獲得了巨大成功。節(jié)目在全美100多個(gè)電視頻道播出,他們成了名噪一時(shí)的影評(píng)人。

1999年,作為優(yōu)秀校友,伊伯特在母校伊利諾伊大學(xué)創(chuàng)辦了一個(gè)電影節(jié),專門關(guān)注冷門佳片。電影節(jié)的名字很好聽,叫“滄海遺珠”。

2005年,伊伯特成為第一個(gè)在好萊塢星光大道上留下足跡的影評(píng)人。

說到這里你也許會(huì)問,這有什么大不了的,不就是一個(gè)喜歡電影的文藝青年,寫點(diǎn)兒軟文,拿點(diǎn)兒稿費(fèi),混個(gè)頭銜,最后出人頭地的故事嗎?

如果是這樣,我就沒必要往下寫了。下面,讓我來說說他為兩部電影打的筆仗。

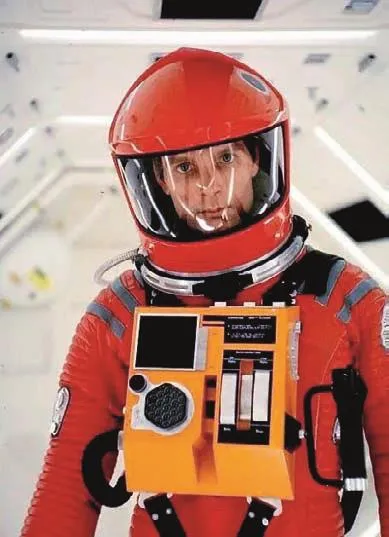

第一仗是為庫布里克的電影《2001:太空漫游》打的。

伊伯特在1968年參加了該電影的首映式,并且是少數(shù)堅(jiān)持看完的觀眾之一。很多中途退場的人,包括一些好萊塢導(dǎo)演和演員都抱怨看不懂這部片子。伊伯特卻意識(shí)到自己目睹了一部偉大電影的誕生,他給出這樣的評(píng)價(jià):“《2001:太空漫游》的天才之處不在于豐富,而在于簡潔—沒有一個(gè)鏡頭是為了取悅觀眾,只有真正的藝術(shù)家才敢這樣做。”

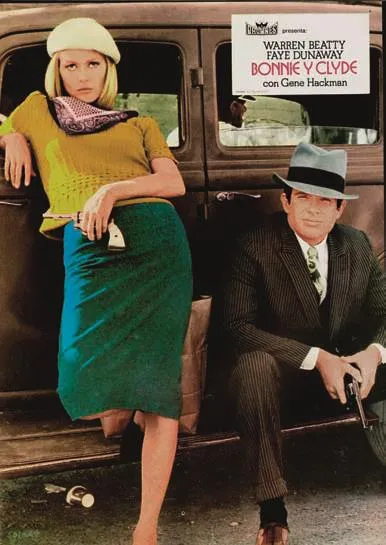

第二仗是為電影《邦妮和克萊德》打的。

▌《邦妮和克萊德》海報(bào)

▌《2001:太空漫游》劇照

《邦妮和克萊德》上映后,一位知名影評(píng)人把這部電影罵得一文不值,說這是“廉價(jià)的、赤裸裸的鬧劇”。這位影評(píng)人了不得,他從20世紀(jì)40年代起就主持《紐約時(shí)報(bào)》的影評(píng)專欄,還擔(dān)任著影響力巨大的紐約影評(píng)人協(xié)會(huì)的主席,這些都是能夠左右一部影片命運(yùn)的媒體和機(jī)構(gòu)。

墻倒眾人推,人人跟風(fēng)給出差評(píng),搞得出品方華納兄弟一度決定只在汽車影院放映這部電影,相當(dāng)于零排片。

這時(shí)候,一家報(bào)紙給《邦妮和克萊德》打出高分,并且將其稱為“美國電影史上的里程碑,是充滿了真理與智慧的杰作”,并預(yù)言這部片子將成為“20世紀(jì)60年代的標(biāo)志性作品”。

這家報(bào)紙就是羅杰·伊伯特供職的《芝加哥太陽報(bào)》。

我們自然已經(jīng)知道結(jié)果,這兩部電影被載入史冊,成為經(jīng)典。

我想,這兩場筆仗可以說明一個(gè)事實(shí)—羅杰·伊伯特不僅有獨(dú)到的眼光,還有過人的勇氣。這讓我對(duì)他多了幾分敬意。我們知道有一些“紅包影評(píng)人”,拿人錢財(cái)替人宣傳,市場越玩越壞,新人出不了頭,“老人”靠著地位拍著難看的電影,最后的結(jié)果是,觀眾上了一當(dāng)又一當(dāng),就不想再去電影院了。

“回頭電影院見”是伊伯特留給影迷的最后一句話。

我每次打開羅杰·伊伯特的《偉大的電影》一書,隨便挑一段來讀,都能感受到他對(duì)電影的熱愛。他用一生告訴人們,時(shí)間有限,電影如海,我們不知道已經(jīng)錯(cuò)過了多少好電影。他會(huì)說,在所有的藝術(shù)形式中,電影最能喚起我們對(duì)另一種經(jīng)驗(yàn)的感同身受,而好的電影能讓我們成為更好的人。

二

再說一位中國電影人吧,他叫石揮。

從1941年進(jìn)入電影行業(yè),到1957年去世為止,石揮共參與了22部影片的創(chuàng)作,塑造的銀幕形象有十多個(gè)。

作為一名演員,他在銀幕上塑造出如此多變的形象,那些可愛的、正義的、世故的、卑鄙的角色,于他都是信手拈來;作為一名導(dǎo)演,他又在如此多的影片類型上屢屢取得突破,情節(jié)劇、傳記片、兒童片,甚至災(zāi)難片,石揮都有超水平發(fā)揮。他是個(gè)全能型選手。

石揮在話劇界叱咤風(fēng)云時(shí),曾放下狂言:“我上場前要讓觀眾盼著我,在場上要讓觀眾看著我,下場后要讓觀眾想著我。”石揮生在天津,但在北京待久了,也有了一口京腔。姜文在電影《一步之遙》中的念白,就是在模仿石揮的口音。

石揮的小說寫得精彩,他最擅長的是寫老北京大雜院兒里的故事。如今我們可以在《石揮談藝錄·霧海夜航》里讀到他寫的小說,精彩的作品有《大李》《大雜院》《孔子以前沒有孔子》。

石揮非常崇拜卓別林,他將卓別林視作自己努力的目標(biāo)。

石揮很多時(shí)候是沉默的,他的一切能耐全都是“臺(tái)上見”。

石揮跟“金嗓子”周璇談過戀愛,失戀后跑到各地游山玩水治療情傷,還曾在杭州無人的荒郊野嶺裸奔。1957年9月,周璇因急性腦炎在華山醫(yī)院去世。追悼會(huì)上,她在文藝界的朋友都趕到了,唯獨(dú)石揮沒有到場。那個(gè)時(shí)候,他已經(jīng)被打成“右派”,很多公開場合已經(jīng)沒資格出現(xiàn)了。

1957年11月的一個(gè)夜晚,石揮投海自盡,17個(gè)月后尸體才被發(fā)現(xiàn),但已面目全非。

歷史上命運(yùn)悲慘的人不少,但為什么單獨(dú)拿石揮說事?除了他戲演得好,還因?yàn)榭此墓适拢嬗蟹N走在大時(shí)代邊上的滄桑感。

簡單翻看歷史,一邊是國破山河在,一邊是華語電影的黃金時(shí)代。

中國電影的黃金時(shí)代,炮聲隆隆,還是有人拍出了《神女》《十字街頭》《小城之春》《一江春水向東流》《烏鴉與麻雀》《太太萬歲》《我這一輩子》《馬路天使》……

我想起羅杰·伊伯特創(chuàng)辦的電影節(jié),專門關(guān)注那些被忽視的,或者說被遮蔽的電影。那么有沒有可能一些電影和人,隨著時(shí)間的流逝,沒有被保留和記錄下來呢?

其實(shí)我們并不知道,我們錯(cuò)過了什么。

我們未曾珍惜的,我們已不再擁有。

三

說說我學(xué)電影的經(jīng)歷吧。

我本科學(xué)的是新聞,但至今沒有寫過一篇新聞稿;研究生學(xué)的是電影史,卻意外地在互聯(lián)網(wǎng)金融、比特幣、區(qū)塊鏈和新媒體上耗費(fèi)了畢業(yè)后的兩年時(shí)間。

我寫過一個(gè)公路片劇本,獲過獎(jiǎng),賣掉后我以為會(huì)順利開拍,但目前看來,還需時(shí)日。

我在幾家電影公司待過,大的、小的、蒙人的、上市的。

我的前前任老板面試我時(shí),問我喜歡什么樣的故事,我說我喜歡大時(shí)代里格格不入的人物的故事。老板喝著燕麥粥,點(diǎn)點(diǎn)頭。我不知深淺地反問:“您喜歡什么樣的故事?”

她說:“我喜歡什么不重要,市場喜歡就好。”

這家上市公司如今已是影視行業(yè)的領(lǐng)頭羊。

我還遇見過風(fēng)情萬種的制片人、注定失敗的年輕導(dǎo)演、尚未大紅的明星,熱情似火的“奇愛博士”沙丹、不想回答問題的梁朝偉、誠懇的李安導(dǎo)演……

我在學(xué)校里遇見兩位恩師,一位教我電影是什么,一位教我電影史是什么。

更多的時(shí)候,我會(huì)在電影人的作品、手記、訪談和書里尋找答案。電影海報(bào)、黑白片、演員坎坷而偉大的一生、導(dǎo)演細(xì)膩而遼闊的心思、電影時(shí)代的興起與彷徨、視覺的想象力和可能性—電影不只是每秒24格的真理,還是無數(shù)人默默打造的文化產(chǎn)品。

100多年的電影史,已經(jīng)可以用浩瀚龐雜來形容,報(bào)刊、書籍、影碟,無一不是文化化石。很多資料放在倉庫里無人問津,有些還面臨著遺失和被損毀的危險(xiǎn)。

更重要的是,電影的好只有看過才知道,這增加了很多人的選擇成本。從人們?yōu)橐徊侩娪隘偪瘢饺缃駸o論電影業(yè)做什么都會(huì)被視為營銷,我們其實(shí)已經(jīng)不用擔(dān)心會(huì)錯(cuò)過什么了。唯一要擔(dān)心的是,會(huì)不會(huì)一不小心,又為一部爛片浪費(fèi)了時(shí)間和金錢。