流域生態(tài)用水研究

馬廣軍,盧宏瑋,侯保俊,張松濤,劉 佳,劉 磊

(1.華北電力大學可再生能源學院,北京 102206;2.山西省水資源管理中心,山西 太原 030001)

流域生態(tài)用水是指維持流域內(nèi)各生態(tài)系統(tǒng)的結構,功能及生態(tài)過程的用水量[1]。近年來,人口增加、工業(yè)發(fā)展、環(huán)境污染等原因,導致水資源短缺,人與環(huán)境的矛盾急劇惡化。因此,為了防止流域生態(tài)環(huán)境惡化,保證生態(tài)系統(tǒng)平穩(wěn)運行,在進行水資源配置時,生態(tài)用水應作為非常重要的一環(huán)予以考慮[2- 3]。

生態(tài)用水研究作為水環(huán)境領域重要的一個分支,受到了學者們的廣泛關注。湯奇成在1989、1995年研究西北干旱問題時首先對生態(tài)用水的內(nèi)涵做出了界定,提出保證塔里木盆地綠洲存在與發(fā)展的那部分水為生態(tài)用水[4- 5]。苗鴻等則對國內(nèi)外生態(tài)用水的計算方法進行了研究,比較了他們的優(yōu)缺點和適用范圍[6]。廖四輝,鮑達明,李云開等人分別對淮河流域、白洋淀濕地和永定河流域生態(tài)用水進行分析和核算[7- 9]。

滹沱河作為山西省境內(nèi)重要河流,近年來由于人類活動,境內(nèi)生態(tài)環(huán)境急劇惡化。文章以2006~2015年流域水文氣象數(shù)據(jù)為基礎,通過計算流域當前生態(tài)用水量以期為當?shù)厮Y源合理規(guī)劃利用提供決策意見。

1 區(qū)域概況

滹沱河是海河流域子牙河水系兩大支流之一,發(fā)源于山西省繁峙縣,滹沱河地處東亞溫帶氣候區(qū),特點是春季少雨干旱多風沙;夏季炎熱,暴雨集中;秋季溫和晴朗;冬季寒冷干燥,年平均氣溫為4.0~8.8℃[10- 11]。干流全長605km,流域總面積25168km2,其中山西境內(nèi)流域面積18856km2,多年平均天然徑流量9.8億m3,流域人口369.98萬人,灌溉面積1474km2,流域DEM及水文站分布如圖1所示。

圖1 滹沱河流域DEM及水文站分布

2 研究內(nèi)容及數(shù)據(jù)來源

2.1 研究內(nèi)容

文章按生態(tài)系統(tǒng)類型對滹沱河流域生態(tài)用水進行核算。流域內(nèi)生態(tài)系統(tǒng)主要包括植被、河流、濕地、城市四個部分,各類型生態(tài)用水類型見表1[12]。將各部分生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)用水量分別進行核算并累加,即為流域生態(tài)用水量。

表1 各生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)用水類型

2.2 數(shù)據(jù)來源

數(shù)據(jù)包括水文、氣象、DEM數(shù)據(jù)。其中徑流、蒸發(fā)、降水等數(shù)據(jù)來源于山西省水資源管理中心提供的流域境內(nèi)重要站點濟勝橋水文站2006~2015年逐月實測數(shù)據(jù),如圖2所示,流域DEM取自地理空間數(shù)據(jù)云GDEMDEM 30M分辨率數(shù)字高程模型數(shù)據(jù)。流域內(nèi)水庫數(shù)據(jù)來源于山西省水利廳2013年編寫的《山西省水利統(tǒng)計年鑒》。

圖2 濟勝橋水文站2006~2015年逐月徑流及降水量

3 結果分析

3.1 植被生態(tài)用水

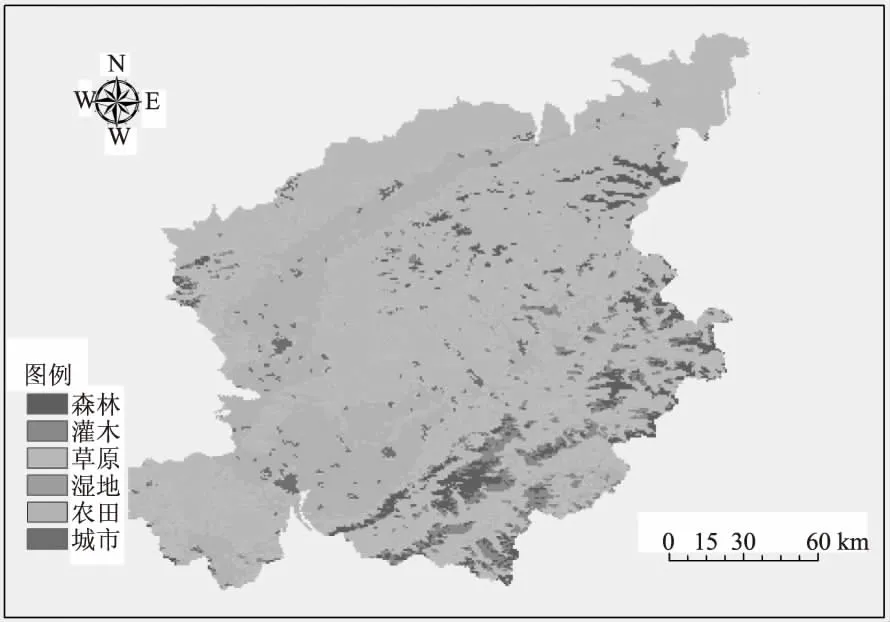

滹沱河流域天然植被包括常綠針葉林、落葉闊葉林、針闊混交林、灌木、草原等5種類型,植被面積總計1.276萬km2。各類生態(tài)系統(tǒng)類型和面積見表2,植被分布如圖3所示。

植物的蒸散發(fā)量變化明顯的時期取決于其生長的季節(jié),對于滹沱河流域,4~10月太陽輻射較強,適合植物生長,因此對這一時間段的蒸散發(fā)量予以計算即計為植被生態(tài)用水量。蒸散發(fā)量在年內(nèi)的動態(tài)變化見表3,可以看出,流域植被生態(tài)水量約1.49×108m3。

表2 滹沱河流域植被生態(tài)系統(tǒng)類型、面積表

圖3 滹沱河流域生態(tài)植被類型分布

植被面積/km2月蒸散發(fā)量/(108m3)蒸散發(fā)量/(108m3)4月5月6月7月8月9月10月1827.81-0.110.130.480.390.260.121.49

3.2 河流生態(tài)用水

滹沱河流域內(nèi)各主要支流及生態(tài)現(xiàn)狀見表4。

河流生態(tài)用水量分為三部分,包括河道基礎流量、蒸發(fā)量、滲漏量。河道基礎流量根據(jù)7Q10法和Tennant法分別進行計算,7Q10法算出河道基礎流量為0.69×108m3,Tennant法算出河道基礎流量為0.98×108m3。取兩者計算結果中的較大值作為河道基礎流量,即0.98×108m3。

表4 滹沱河流域各主要支流及生態(tài)現(xiàn)狀

蒸發(fā)量利用水面蒸發(fā)公式,滲漏量取滲漏率為0.15,計算結果見表5,河流生態(tài)用水量為3.68×108m3。

3.3 濕地生態(tài)用水

由圖3可以看出,滹沱河流域天然濕地幾乎消失殆盡,因此這一部分生態(tài)用水可忽略不計,不再計算。流域濕地生態(tài)用水只考慮水庫用水,流域內(nèi)水庫基本數(shù)據(jù)見表6。

表6 滹沱河流域主要水庫指標數(shù)據(jù)

水庫的生態(tài)用水只考慮其蒸發(fā)量與滲漏量。蒸發(fā)量取流域多年平均值,滲漏率取0.15,計算可得水庫蒸發(fā)量為1.07×108m3,滲漏量為0.38×108m3,濕地生態(tài)用水量為1.45×108m3。

3.4 城市生態(tài)用水

滹沱河在山西境內(nèi)主要流經(jīng)忻州市,對忻州的經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定方面起著顯著的作用。在經(jīng)濟發(fā)展過程中,城市生態(tài)用水在水資源分配中應該得以考慮,以保障經(jīng)濟社會的和諧發(fā)展。忻州市2015年經(jīng)濟社會指標見表7,城市生態(tài)用水總量為0.08×108m3。

表7 忻州市2015年經(jīng)濟社會指標

3.5 生態(tài)用水預測

根據(jù)制定的滹沱河流域生態(tài)恢復目標,計算各生態(tài)系統(tǒng)未來的生態(tài)用水量,對2020年和2030年生態(tài)用水量進行簡單的預測計算,計算結果如圖4所示。

圖4 滹沱河流域各生態(tài)系統(tǒng)當前及預測生態(tài)用水量

3.5.1 河流生態(tài)用水預測

根據(jù)滹沱河流域生態(tài)恢復目標,2020年植被恢復和水土保持,計劃新增水面面積445km2,2030年結合濕地補水,再恢復面積578km2。經(jīng)計算,2020年新增蒸發(fā)量為0.69×108m3,滲漏水量為0.2×108m3;2030年再增河道蒸發(fā)量為0.48×108m3,滲漏水量為0.16×108m3,河道基礎流量保持不變。因此2020年、2030年河流生態(tài)用水總量分別為4.57×108m3,5.21×108m3。

3.5.2 濕地生態(tài)用水預測

滹沱河流域天然濕地恢復目標是2020年恢復濕地面積471km2;到2030年再恢復濕地面積559km2,使恢復濕地總面積達到1030km2。而水庫建設目標是2020年增加庫容0.34×108m3,2030年再增加庫容0.14×108m3。根據(jù)目標年濕地恢復面積核算濕地蒸發(fā)與滲漏生態(tài)用水量。2020年新增濕地蒸發(fā)量為0.15×108m3,滲漏水量為0.04×108m3;2030年再增蒸發(fā)量為0.23×108m3,滲漏水量為0.06×108m3。因此滹沱河流域天然濕地2020年、2030年生態(tài)用水總量分別為0.19×108m3,0.48×108m3。而2020年新增的水庫蒸發(fā)與滲漏水量分別為0.36×108m3和0.06×108m3,2030年再增的水庫蒸發(fā)與滲漏水量分別為0.20×108m3和0.03×108m3。因此滹沱河流域濕地生態(tài)系統(tǒng)2020年、2030年生態(tài)用水總量分別為0.42×108m3,0.65億m3。計算得到2020年、2030年滹沱河流域濕地生態(tài)用水總量分別為2.06×108m3和2.58×108m3。

3.5.3 城市生態(tài)用水預測

根據(jù)忻州市城市發(fā)展規(guī)劃,城市生態(tài)用水量分別比當前增加50%和112.5%,2020年、2030年城市生態(tài)用水總量分別為:0.12×108m3和0.17×108m3。

4 結語

(1)文章利用水文氣象數(shù)據(jù),按照滹沱河流域內(nèi)植被、河流、濕地、城市四個生態(tài)系統(tǒng)類型,分別核算了各個部分的生態(tài)用水量。

(2)各部分生態(tài)用水量結果:植被生態(tài)用水量為1.49×108m3;河流生態(tài)用水3.68×108m3;

濕地生態(tài)用水為1.45×108m3;城市生態(tài)用水量0.08×108m3。

(3)生態(tài)用水預測表明:2020年、2030年河流生態(tài)用水量分別為4.57×108m3,5.21×108m3;濕地生態(tài)用水量分別為2.06×108m3,2.58×108m3;城市生態(tài)用水量分別為0.12×108m3,0.17×108m3。流域生態(tài)用水總量將達到8.24×108m3和9.45×108m3,比當前生態(tài)用水量增加了23%和41%。

(4)隨著未來生態(tài)用水量的增加,水資源短缺問題愈加嚴重,決策部門亟需采取措施對水資源進行合理配置以保障生態(tài)用水。

[1] 王西琴, 張遠. 我國七大流域河道生態(tài)用水現(xiàn)狀評價[J]. 自然資源學報, 2008(01): 95- 102.

[2] 宋炳煜, 楊稢. 關于生態(tài)用水研究的討論[J]. 自然資源學報, 2003(05): 617- 625.

[3] 賈寶全, 張志強, 張紅旗, 等. 生態(tài)環(huán)境用水研究現(xiàn)狀、 問題分析與基本構架探索[J]. 生態(tài)學報, 2002(10): 1734- 1740.

[4] 湯奇成. 塔里木盆地水資源與綠洲建設[J]. 自然資源, 1989(06): 28- 34.

[5] 湯奇成. 綠洲的發(fā)展與水資源的合理利用[J]. 干旱區(qū)資源與環(huán)境, 1995(03): 107- 112.

[6] 苗鴻, 魏彥昌, 姜立軍, 等. 生態(tài)用水及其核算方法[J]. 生態(tài)學報, 2003(06): 1156- 1164.

[7] 廖四輝, 程緒水, 施勇, 等. 淮河生態(tài)用水多層次分析平臺與多目標優(yōu)化調(diào)度模型研究[J]. 水力發(fā)電學報, 2010, 29(04): 14- 19, 27.

[8] 鮑達明, 胡波, 趙欣勝, 等. 濕地生態(tài)用水標準確定及配置——以白洋淀濕地為例[J]. 資源科學, 2007(05): 110- 120.

[9] 李云開, 楊培嶺, 劉培斌, 等. 再生水補給永定河生態(tài)用水的環(huán)境影響及保障關鍵技術研究[J]. 中國水利, 2012(05): 30- 34.

[10] 趙鵬宇, 步秀芹, 崔嬙, 等. 滹沱河忻州段水質(zhì)時空變化及影響因子評價與分析[J]. 中國環(huán)境監(jiān)測, 2015, 31(03): 52- 57.

[11] 張瑞鋼, 莫興國, 林忠輝. 滹沱河上游山區(qū)近50年蒸散變化及主要影響因子分析[J]. 地理科學, 2012, 32(05): 628- 634.

[12] 魏彥昌. 海河流域生態(tài)用水研究[D]. 西北農(nóng)林科技大學, 2003.