外源融資規模、投資效率與產出增長的中介效應關系檢驗

鄭成思,彭斯達

(湖北大學 商學院,武漢 430062)

0 引言

早期的“優序融資”理論認為,信息不對稱導致外源融資的成本高于內源融資,故外源融資是在內源融資不足條件下的次優選擇。但隨著資本市場的發展和信息不對稱問題的逐步改善,外源融資已經成為企業謀求發展的重要融資渠道。外源融資流入能夠緩解企業的融資約束,導致企業投資增加;若外源融資引致的投資具有效率,其能夠促進企業的產出增長。目前國內以銀行信貸為主、資本市場為輔的融資體系存在不同程度的“規模歧視”和“所有制歧視”,造成企業面臨不同程度的融資約束。而境外發達資本市場對上市企業的主體要求包容性較強,即對企業規模、盈利水平、所有權性質等特征不存在明顯歧視。因此自20世紀90年代以來,赴境外上市的中國企業日益增多。這些企業上市后融資約束得到放松,企業投資顯著增加[1]。且境外成熟資本市場較為完善的監管體制和投資者保護使企業的治理水平和投資效率得到提升[2]。然而,不同境外資本市場的發展程度存在差異。本文通過比較在境外不同資本市場上市的中國企業的外源融資規模、投資效率和產出增長,試圖驗證資本市場發展能否影響企業的產出增長,以及該影響是源于外源融資規模還是源于投資效率。

基于外源融資通過轉化為投資作用于產出增長這一影響過程,外源融資引致的投資(外源融資或投資規模)、投資對產出增長的影響(投資效率)依次影響產出增長。為了驗證該影響過程,本文擬檢驗外源融資是否正向影響企業投資,以及外源融資引致的投資是否正向影響產出增長,并分組比較在境外不同資本市場上市的中國企業的外源融資規模、投資效率和產出增長。本文采用固定資產投資、并購投資和研發投資(研發支出)之和衡量企業投資。2016年7月5日國家統計局發布的《國家統計局關于改革研發支出核算方法修訂國內生產總值核算數據的公告》指出,將能夠為所有者帶來經濟利益的研發支出作為固定資本形成處理。且研發投資是不少境外上市高新技術企業的主要投資方向。外源融資能夠通過轉化為研發投資和并購投資促進產出增長[3-5],故本文同時將并購投資納入研究范圍。

1 數據處理

中國企業境外上市的地點分布在香港、美國、新加坡、英國、德國、日本等國家或地區。據本文統計,截止至2014年在境外單獨上市的702家中國企業中,香港上市277家,美國上市223家,新加坡上市129家,英國上市40家,德國上市30家,日本上市3家。這說明中國企業的境外上市地點以香港、美國和新加坡為主,占到中國境外上市企業總數的89.6%,故本文擬對在這三個資本市場上市的中國企業進行分組研究。從資本市場規模來看,2015年香港資本市場的上市公司市場資本總額和上市公司數量分別為3.18萬億和1770家,美國分別為25.07萬億和4381家,新加坡分別為0.64萬億和483家;從資本市場流動性來看,2015年香港資本市場的股票交易總額和周轉率分別為2.07萬億和64.95%,美國分別為41.40萬億和165.15%,新加坡分別為0.198萬億和30.94%(見下頁表1)。在這三個境外資本市場中,美國資本市場的規模最大且流動性最強,其后依次是香港和新加坡。

表1 資本市場的規模和流動性

本文從國泰安CSMAR數據庫獲取中國境外上市企業名單。為了比較在境外不同資本市場上市的中國企業的外源融資規模和投資效率,剔除“交叉上市企業”,僅保留“單獨上市企業”。鑒于財務報告形式的不同,刪除金融類企業。為了比較企業上市前后的業績,刪除上市時間不詳的企業。從Bureau van Dijk數據庫的Osiris子庫獲取企業的財務數據以及企業年齡、所屬行業等信息。本文的研究樣本涵蓋2000—2014年在香港、美國、新加坡單獨上市的中國企業1997—2015年的財務數據。其中,香港上市148家,美國上市97家,新加坡64家。為了避免極端值的影響,對主要變量作1%的縮尾處理(Winsor)。本文采用STATA軟件進行統計分析。

2 理論模型與模型檢驗

2.1 理論模型

Demirgü?-Kunt和 Maksimovic(1998,2002)[6,7]認為,企業對外源融資的需求取決于投資機會和內源融資的可獲得性,可以運用“銷售百分比”財務規劃方法估計外源融資導致的產出增長。在“(一)生產所用資產對銷售的比率恒定;(二)銷售凈利率恒定;(三)經濟折舊等于財務報表披露的折舊;(四)外源融資全部用于投資”這四個假設條件下,他們提出如下融資規劃模型:

公式(1)規劃企業按照速度g實現產出增長所需的資本投入與企業內部所能提供的資本之間的差額。其中,EFNt表示企業在第t期的外源融資需求,gt表示第t期的產出增長(此處及下文均以銷售收入增長率衡量產出增長),At表示第t期期初的總資產,Et表示第t期的凈利潤,bt表示第t期凈利潤中用于再生產的比率。將公式(1)變形轉化為:

滿足假設條件(一)意味企業的投資效率相同,滿足假設條件(四)意味外源融資和投資均與產出增長呈正相關。由公式(2)可得,將外源融資用于投資能夠加速產出增長。若外源融資規模不同,則產出增長存在差異。放寬假設條件(一),當企業的投資效率不同,即使外源融資規模相同,產出增長依然存在差異。因此,外源融資規模和投資效率均能夠影響產出增長。

2.2 模型檢驗

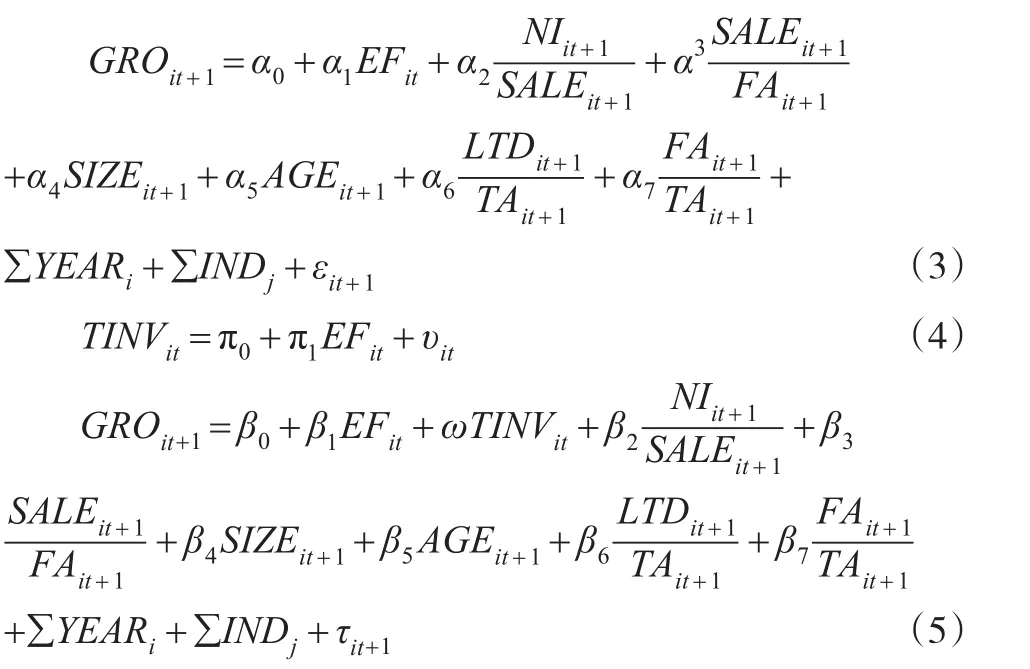

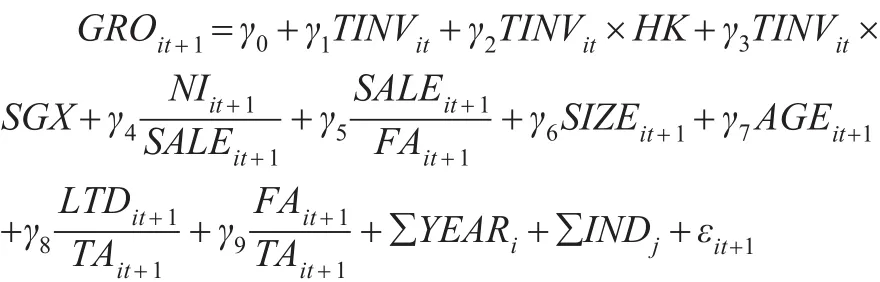

外源融資通過影響投資繼而作用于產出增長,即投資是連接外源融資和產出增長的中介,故本文采用中介效應模型考察該影響機制,建立模型如下:

其中,GROit+1代表下一年產出增長,以銷售收入增長率衡量;EFit代表當年外源融資規模,等于銷售/發行普通股或優先股獲得的凈收入、期權行權的凈收入以及長短期債務的總和;TINVit代表當年投資,等于CAPEXit(當年固定資產投資,以資本性支出衡量)、RDit(當年研發投資,以費用化的研發支出衡量)和ACQit(當年并購投資,以收購的凈資產衡量)的總和。本文篩選出企業的盈利能力、運營效率、融資能力和投資機會四個可能影響產出增長的因素作為控制變量。以控制盈利能力,其代表下一年銷售凈利率;以控制運營效率,其代表下一年固定資產周轉率;以控制融資能力,分別代表下一年企業規模、企業截止至下一年年初的存續年限、下一年長期負債率;以控制投資機會,其代表下一年固定資產占比。同時設置虛擬變量∑YEARi、∑INDj,分別控制年份和行業因素。εit+1、υit、τit+1代表隨機擾動項。所有連續變量均采用年初總資產進行標準化處理。

回歸方程(3)檢驗外源融資對產出增長的影響,回歸方程(4)檢驗外源融資對投資的影響,回歸方程(5)檢驗外源融資和投資對產出增長的影響。根據中介效應模型的“逐步檢驗法”,若要證明投資的中介效應成立,則必須滿足:(1)系數α1通過顯著性檢驗,本文中α1必須顯著為正;(2)β1< α1或者 β1不顯著;(3)系數 π1、ω 均通過顯著性檢驗,本文中π1、ω均必須顯著為正[8]。在滿足這三個條件的基礎上,通過比較在不同境外資本市場上市的中國企業對應的系數ω可以得知各組企業的投資效率高低。

3 檢驗及結果分析

3.1 平均值統計

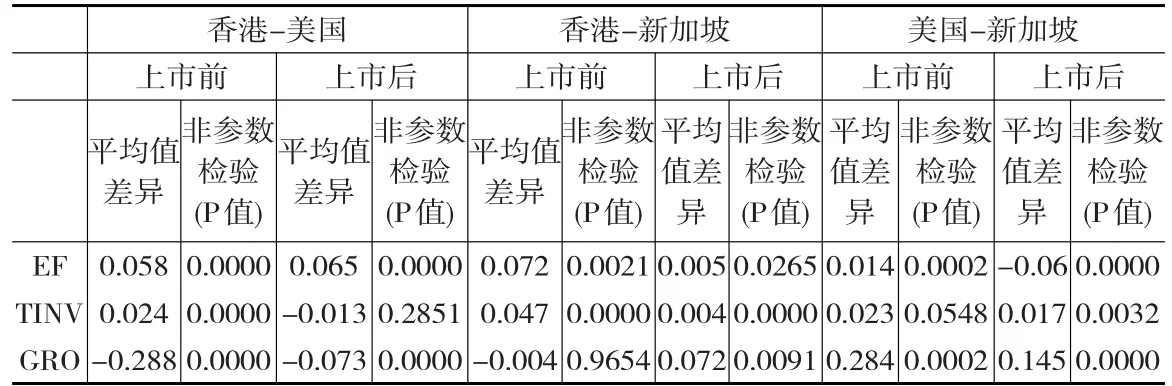

對模型(3)至模型(5)的外源融資、投資和產出增長變量在上市前后的平均值進行全樣本和分組統計,并比較香港、美國、新加坡企業組兩兩之間的平均值差異。本文采用Mann-Whitney U方法檢驗平均值差異是否顯著。檢驗結果見表2和表3。

表2 外源融資、投資和產出增長變量的平均值統計

表3 外源融資、投資和產出增長變量的平均值的組間比較

由表2和表3可得:第一、三組中國企業的產出增長(GRO)平均值大小排序由上市前的美國(0.572)、新加坡(0.288)、香港(0.284)變為上市后的美國(0.207)、香港(0.134)、新加坡(0.062);“香港-美國”“美國-新加坡”之間的GRO平均值差異在上市前后均顯著,而“香港-新加坡”之間的GRO平均值差異只在上市后顯著。該結果表明,在美國上市的中國企業的產出增長在上市前后均快于在香港和新加坡上市的中國企業,但該優勢在上市后減弱;在香港和新加坡上市的中國企業的產出增長在上市前無顯著差別,上市后前者顯著快于后者。

第二、三組中國企業的外源融資規模(EF)平均值大小排序由上市前的香港(0.316)、美 國(0.258)、新加坡(0.244)變成上市后的香港(0.273)、新加坡(0.268)、美 國(0.208)。三組中國企業兩兩之間的EF平均值差異在上市前后均顯著;其中,“香港-美國”之間的EF平均值差異在上市后擴大(由0.058變為0.065),“香港-新加坡”之間的EF平均值差異在上市后減小(由0.072變為0.005),“美國-新加坡”之間的EF平均值差異在上市后由正變為負(由0.014變為-0.06)。該結果表明,在美國上市的中國企業上市后的外源融資規模較小。

第三、三組中國企業的投資規模(TINV)平均值大小排序由上市前的香港(0.148)、美國(0.124)、新加坡(0.101)變成上市后的美國(0.098)、香港(0.085)、新加坡(0.081)。該變化與EF平均值變化不同:盡管在美國上市的中國企業的EF平均值在上市后變得較小,但其TINV平均值變得較大。該結果可能由于在美國上市的中國企業將更多的外源融資用于投資,也可能由于上市后其內源融資增加所致。

3.2 中介效應檢驗

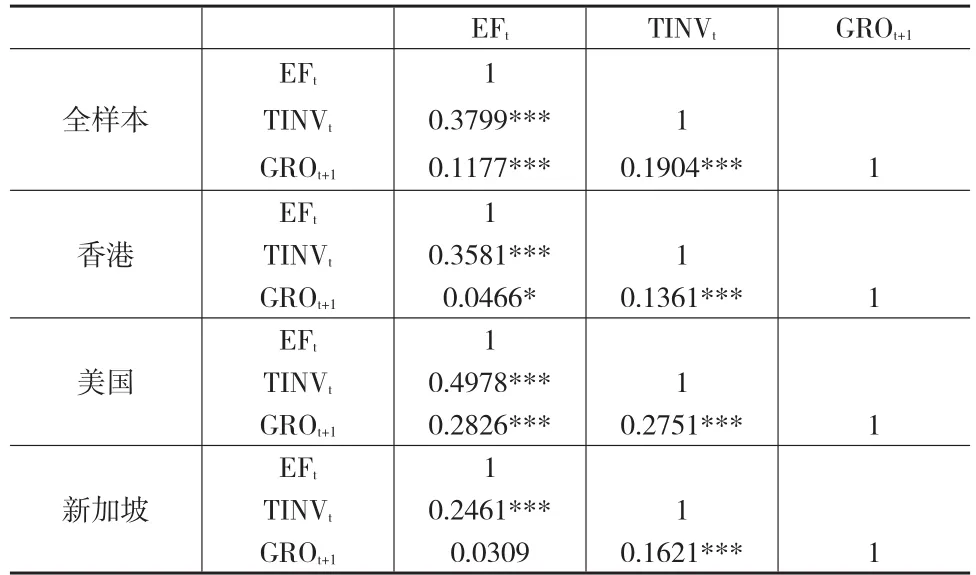

根據模型(3)至模型(5)對外源融資、投資和產出增長變量進行全樣本和分組的Spearman相關系數檢驗(見表4)。檢驗結果顯示,全樣本和分組企業的EFt與TINVt之間、TINVt與GROt+1之間均呈顯著正相關,表明外源融資可能導致投資增加繼而促進產出增長。本文據此對模型(3)至模型(5)進行中介效應檢驗。

表4 外源融資、投資和產出增長變量的Spearman相關系數檢驗結果

表5 模型(3)至模型(5)的中介效應檢驗結果(逐步檢驗法)

有學者認為,“逐步檢驗法”要求“系數α1通過顯著性檢驗”是不必要的[9]。因為在 π1*ω+β1=α1中,間接效應(亦稱中介效應)系數π1*ω的符號可能和直接效應系數β1的符號相反,使得總效應系數α1不顯著。本文中即使外源融資對產出增長不具有顯著影響(α1不顯著),外源融資引致的投資仍可能對產出增長產生顯著的正向影響(π1*ω顯著為正)。為了解決該問題,本文同時采用“逐步檢驗法”和“Bootstrap檢驗法”對模型(3)至模型(5)進行全樣本和分組的中介效應檢驗,并比較三組企業的投資效率。“Bootstrap檢驗法”不要求“系數α1通過顯著性檢驗”以及“變量服從正態分布”。該方法從給定的樣本中有放回地重復取樣以產生許多類似于原始樣本的Bootstrap樣本,更適合小樣本檢驗[10,11]。本文抽樣2000次,檢驗結果見前文表5和表6。

表6 模型(3)至模型(5)的中介效應檢驗結果(Bootstrap檢驗法)

表5全樣本的檢驗結果顯示:回歸方程(3)中EFt對GROt+1的影響系數為0.0847且在1%的顯著性水平通過檢驗,滿足“系數 α1必須顯著為正”;回歸方程(4)中EFt對TINVt的影響系數為0.0883且在1%的顯著性水平通過檢驗,滿足“系數 π1必須顯著為正”;回歸方程(5)中EFt對GROt+1的影響系數為0.0427,滿足“ β1< α1”;TINVt對GROt+1的影響系數為0.4757且在1%的顯著性水平通過檢驗,滿足“ω必須顯著為正”。據此,全樣本的中介效應成立,表明外源融資通過轉化為投資對產出增長產生顯著的正向影響。故在境外不同資本市場上市的中國企業的外源融資規模差異通過轉化為投資規模差異,連同投資效率差異共同導致產出增長差異。在美國上市的中國企業的檢驗結果表明,該組企業的中介效應成立。但在香港和新加坡上市的中國企業的檢驗結果顯示,兩組企業回歸方程(3)中EFt對GROt+1的影響系數均未能通過顯著性檢驗。根據“逐步檢驗法”的要求應停止對該兩組進行后續檢驗,故本文轉用“Bootstrap檢驗法”繼續中介效應檢驗。

表6中在香港、美國和新加坡上市的中國企業的間接效應系數π1*ω分別為0.0314、0.0661、0.0195且均通過顯著性檢驗,表明三組中國企業的中介效應均成立。系數ω按照大小排序分別為美國(0.5584)、香港(0.3295)、新加坡(0.2910),表明在美國資本市場上市的中國企業的投資效率較高。

考慮到投資對產出增長的影響可能會滯后兩年乃至三年,本文同時以GROit+2、GROit+3作為產出增長變量進行模型(1)的中介效應檢驗,發現三組中國企業的外源融資引致的投資對滯后兩年和三年的產出增長均不具有顯著影響。同時出于穩健性考慮,以GROit作為產出增長變量進行中介效應檢驗(見表7),結果同樣表明在美國資本市場上市的中國企業的投資效率較高。

表7 模型(3)至模型(5)的穩健性檢驗結果(Bootstrap檢驗法)

3.3 內生性檢驗

外源融資規模差異可能源于企業自身的融資需求差異,而非由于企業所在資本市場的融資支持不同所致。為了排除融資需求的干擾,本文采取“傾向評分匹配(PSM)”方法,首先對在不同資本市場上市但融資約束程度相近的企業進行匹配,然后檢驗不同組企業上市后的外源融資規模差異。該方法基于上市后觀察值,建立一個有關境外資本市場選擇的Logistic模型,以境外上市地點作為被解釋變量,以股利、規模、年齡、杠桿率、現金及有價證券持有量、固定資產占比這些衡量企業融資約束程度的常用變量作為決定境外上市地點的解釋變量。根據該模型計算每一家企業的傾向評分,并根據評分結果對三組企業樣本進行兩兩匹配。檢驗結果見表8。

表8 “傾向評分匹配”方法的檢驗結果

表8中“EF(unmatched)”和“ATT”分別代表進行傾向評分匹配前、后的EF平均值差異。“香港-美國”之間的EF(unmatched)值①表3中三組企業兩兩之間上市后的EF平均值差異均通過顯著性檢驗,而表8均未能通過顯著性檢驗,這與兩表的檢驗方法不同有關,但其不影響本文結論。為0.013但未能通過顯著性檢驗,ATT值為0.317且在1%的顯著性水平通過檢驗。這表明經過傾向評分匹配,在香港上市的中國企業與在美國上市的中國企業的外源融資規模差異變得顯著且進一步擴大。“香港-新加坡”之間的EF(unmatched)值和ATT值均未能通過顯著性檢驗,表明在香港上市的中國企業與在新加坡上市的中國企業在傾向評分匹配前后均不存在顯著的外源融資規模差異。“美國-新加坡”之間的EF(unmatched)值為-0.030但未能通過顯著性檢驗,ATT值為-0.215且在1%的顯著性水平通過檢驗。這表明經過傾向評分匹配,在新加坡上市的中國企業與在美國上市的中國企業的外源融資規模差異變得顯著且進一步擴大。表8的檢驗結果說明,同等融資約束(即排除了“融資需求干擾”)條件下,在香港和新加坡資本市場上市的中國企業的外源融資規模不存在顯著差異,而在美國資本市場上市的中國企業的外源融資規模較小。

為了驗證在美國資本市場上市的中國企業的投資效率優勢是否為上市前的內生性優勢,本文建立調節效應模型(6)如下:

在模型(6)中,虛擬變量HK、SGX分別代表在香港和新加坡資本市場上市的中國企業,故交互項TINVit×HK、TINVit×SGX的系數γ2、γ3分別代表在香港和美國資本市場上市的中國企業之間、在新加坡和美國資本市場上市的中國企業之間的投資效率差異。對三組企業的面板數據進行Hausman檢驗,結果均表明應采用固定效應模型。檢驗結果見表9。

表9 投資效率的組間比較

表9的檢驗結果顯示:TINVt×HK系數由上市前的-1.4686變為上市后的-0.5584,且均在5%的顯著性水平通過檢驗;TINVt×SGX系數上市前為-1.2499且在10%的顯著性水平通過檢驗,上市后變為-0.3697但未能通過顯著性檢驗。該結果說明,在美國資本市場上市的中國企業的投資效率在上市前顯著高于另外兩組企業,即該組企業的投資效率優勢屬于內生性優勢,且該優勢在上市后減弱。

4 結論

(1)根據中介效應模型的“逐步檢驗法”和“Bootstrap檢驗法”的檢驗結果,中國境外上市企業的外源融資引致的投資對產出增長具有顯著的正向影響。這說明外源融資規模和投資效率均會影響產出增長。(2)通過比較在香港、美國和新加坡資本市場上市的中國企業上市前后的外源融資規模以及利用“傾向評分匹配”方法排除“融資需求”干擾后發現,同等融資約束條件下,在香港和新加坡資本市場上市的中國企業的外源融資規模不存在顯著差異,在美國資本市場上市的中國企業的外源融資規模較小,其融資需求的滿足程度較弱。這說明盡管美國資本市場的規模和流動性存在優勢,但對在該資本市場上市的中國企業而言,這些優勢并沒有轉化為外源融資優勢。(3)通過比較在香港、美國和新加坡資本市場上市的中國企業的中介效應檢驗結果以及三組企業上市前后的投資效率發現,在美國資本市場上市的中國企業的投資效率較高,且該投資效率優勢為上市前即存在的內生性優勢。這說明美國資本市場成熟的法律制度、監管體系和信息環境導致其能夠吸引投資效率較高的企業。由此可見,資本市場的有效發展能夠通過“信號傳遞”使其在“篩選”上市企業時便發揮優化資本配置的作用。(4)與香港和新加坡資本市場相比,美國資本市場的發展優勢使在該資本市場上市的中國企業的產出增長較快;且該產出增長優勢主要源于投資效率優勢,而非源于外源融資規模優勢。同時,在美國資本市場上市的中國企業每單位外源融資引致的投資較大,即較多的外源融資被用于投資,這在一定程度上彌補了該組企業外源融資規模較小的劣勢。

綜上所述,雖然理論上資本市場發展有利于企業獲取外源融資,通過轉化為有效投資促進產出增長;但當資本市場發展到如香港、美國和新加坡資本市場這般成熟,不同資本市場間的發展差異更多地體現在其對上市企業投資效率的提升程度上。我國現階段供給側結構性改革的重點之一是改善資本要素的扭曲分配以提高全社會的投資效率,故境內資本市場的發展重點不僅應該關注其所能容納和服務的企業數量以及資本市場的融資體量,更應該注重境內上市企業的投資效率以及強化境內資本市場的資本配置效率。參考文獻:

[1]孔寧寧.境外上市與企業成長研究[M].北京:中國人民大學出版社,2014.

[2]覃家琦,何青,李嫦娟.跨境雙重上市與公司投資效率分析[J].證券市場導報,2009,(10).

[3]Brown J R,Fazzari S M,Petersen B C.Financing Innovation and Growth:Cash Flow,External Equity,and the 1990s R&D Boom[J].The Journal of Finance,2009,64(1).

[4]Brown J R,Martinsson G,Petersen B C.Do Financing Constraints Matter for R&D?[J].European Economic Review,2012,56(8).

[5]Davidsson P,Wiklund J.New Perspectives on Firm Growth[M].UK:Edward Elgar Publishing,2013.

[6]Demirgü?-Kunt A,Maksimovic V.Law,Finance,and Firm Growth[J].The Journal of Finance,1998,53(6).

[7]Demirgü?-Kunt A,Maksimovic V.Funding Growth in Bank-based and Market-based Financial Systems:Evidence From Firm-level Data[J].Journal of Financial Economics,2002,65(3).

[8]Baron R M,Kenny D A.The Moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological Research:Conceptual,Strategic,and Statistical Considerations[J].Journal of Personality&Social Psychology,1986,51(6).

[9]Mackinnon D P,Krull J L,Lockwood C M.Equivalence of the Mediation,Confounding and Suppression Effect[J].Prevention Science,2000,1(4).

[10]Mackinnon D P,Lockwood C M,Hoffman J M,et al.A Comparison of Methods to Test Mediation and Other Intervening Variable Effects[J].Psychological Methods,2002,7(1).

[11]Mackinnon D P,Lockwood C M,Williams J.Confidence Limits for the Indirect Effect:Distribution of the Product and Resampling Methods[J].Multivariate Behavioral Research,2004,39(1).