中國農村人口結構變化及就業選擇

彭小輝,史清華

(1.南京師范大學 商學院,江蘇 南京 210023;2.上海交通大學 安泰經濟與管理學院,上海 200030)

自1956 年聯合國《人口老化及其社會經濟后果》報告書中首次提出人口老齡化問題以來,人口老齡化問題就引起了全球關注,尤其在西方發達國家,人口老齡化問題正在給社會經濟帶來前所未有的沖擊和挑戰。中國作為最大的發展中國家,2011年65歲以上人口占總人口的比重已達9.1%,老年撫養比達到12.3%,這說明中國早已步入老齡化社會*老齡社會是指老年人口占總人口達到或超過一定比例的人口結構社會。聯合國的傳統標準是一個地區60歲以上老人達到總人口的10%,新標準是65歲老人占總人口的7%,即該地區被視為進入老齡化社會,達到14%即為老齡社會。。按照聯合國的預測,中國將是世界人口大國史上繼日本之后的又一個老齡化速度極快的大國。如果按照聯合國中方案預測,在2040年之前中國老齡化將超過美國和俄羅斯,預計到2050年,65歲及以上人口老齡化率將達到25.6%[1],未來20~40年將成為中國人口老齡化的高峰階段。從現有文獻來看,學者們多側重于從人口學、社會學、老年學等視角來考察人口老齡化的現象、程度、原因以及影響等定性研究[2-7]。近年來,定量研究人口老齡化對社會經濟影響的文獻也逐漸增多,Cai等估算了人口撫養比與人均GDP增長率之間的定量關系[8];程永宏構建了一個模型,詳細分析了現收現付制與人口老齡化的定量關系[9];李軍將人口老齡化因素引入索洛增長模型,并分析了人口老齡化因素對經濟平衡增長路徑的影響效應[10];李旻等利用遼寧農戶數據分析了農村勞動力老齡化對農業勞動力老齡化形成的影響[11];陳錫文等研究了人口老齡化對農業生產的影響[12];劉窮志等通過建立一個拓展的交疊世代模型,探討了人口老齡化對經濟增長的影響[13];王志寶等分析了近20年來中國人口老齡化的區域差異以及人口老齡化與經濟發展之間的相關關系[14]。可見,現有定量研究多是基于人口老齡化對宏觀社會經濟影響的分析,而基于農村微觀人口年齡結構變遷以及對未來農業生產影響的研究還鮮有。事實上,由于農村龐大的人口規模和長期以來農村社會保障體系的缺乏,以及國家糧食安全問題,農村人口老齡化問題比城市更加棘手和重要。

隨著農村青壯年勞動力的大量轉移,農村人口老齡化問題以及由此帶來的一系列社會問題,如農村的“留守兒童、留守婦女、留守老人”等問題越來越成為社會學家和經濟學家關注的熱點問題[15]。為了對這一問題進行深入的剖析,我們利用2003~2012年全國農村固定觀察點農戶跟蹤調查數據,以山西樣本為例考察了近10年來農村人口結構變化趨勢和軌跡,以期為調整人口政策,制定切合實際的糧食安全與農業現代化發展政策提供些許參考。

一、樣本基本情況

山西簡稱“晉”,地處黃土高原,是中華民族發祥地之一,被譽為“華夏文明搖籃”。2011年山西土地總面積為15.7萬平方公里,擁有人口3 593萬人,分別在全國占1.63%和2.67%,人口密度為230.43人/平方公里,農村人口在總人口中占48.70%,GDP占全國總體的2.33%,在全國31個省(市、區)排位第21,人均GDP排位第18。糧食總產量和財政收入在全國總量中分別占2.16%和2.26%。居民收入在全國31個省(市、區)中處于中下水平,城鎮和農村居民的收入水平分別只有全國平均水平的92.80%和80.30%。

山西的10村分布在山西的兩條山脈及其盆地中,東部的靈丘縣*在2003年前原為道八村,據說考慮到交通困難、經費有限的原因,2004年更為縣城附近的三村。寫作時考慮到歷史銜接,我們仍以一個村來看待。新河峪村、樂陶山村和西莊村,位于太行山北段;平定縣立壁村,位于太行山中段;平順縣小賽村,位于太行山南段;高平市谷口村,位于晉東南上黨盆地。中部的應縣小臨河村,位于晉北雁同盆地;定襄縣鎮安寨村,位于晉北忻定盆地;太谷縣武家莊村,位于晉中太原盆地;臨猗縣黃斗景村,位于晉南運城盆地。西部的柳林縣李家凹村,位于呂梁山中段;鄉寧縣西廒村,位于呂梁山南段。

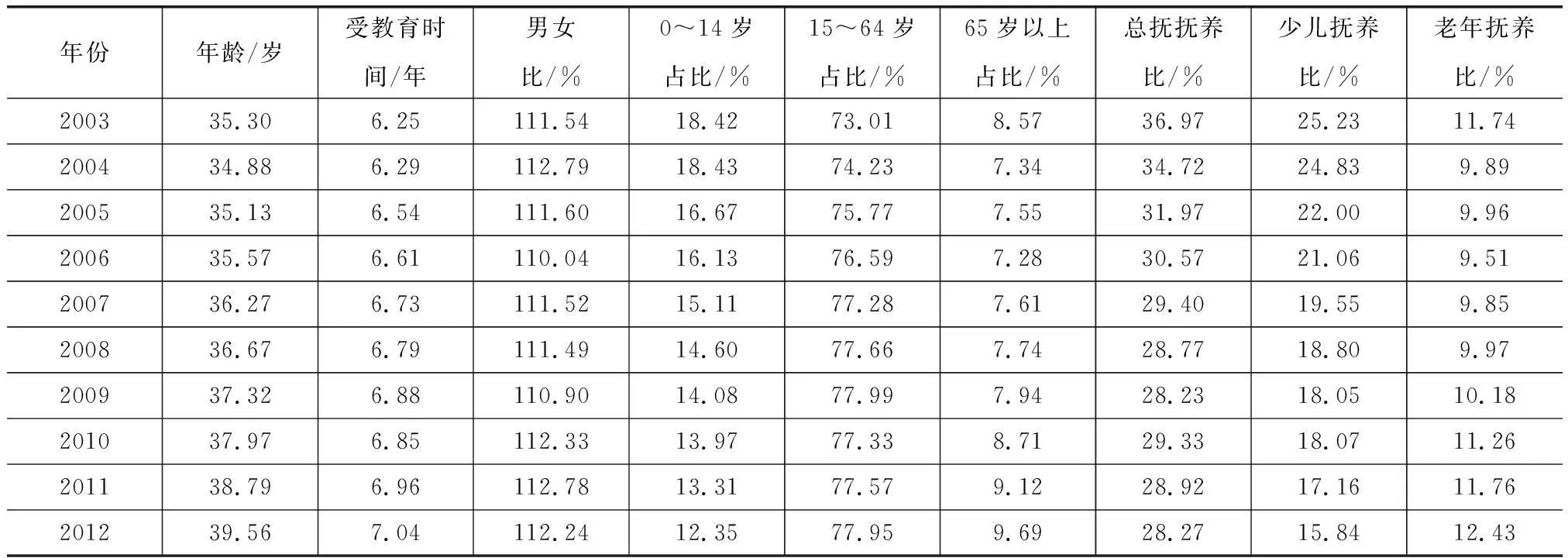

自2003年以來,山西10村人口平均年齡在不斷增加(表1),從2003年的35.30歲增加到2012年的39.56歲,10年增加了4.26歲。農村人口文化水平普遍偏低,受教育年限增長幅度有限,平均都在7年以下,大約為中學文化程度以下,只有2012年達到了7.04年。從20世紀80年代開始,中國的計劃生育政策已經實施了30多年,使得農村人口結構發生了巨大的變化。從性別上看,男女比例失調,男女比例保持在110%左右,但低于全國120%的男女比例,這可能是農村實施“一孩半”的計劃生育政策的結果*“一孩半”的計劃生育政策,即首胎為女兒的,間隔5年以上可以生第二胎,如果首胎為男孩的則不允許再生第二胎;但近年來,這一政策有所松動。。從年齡結構上看,0~14歲被撫養年齡組人數比例不斷下降,而65歲以上的被撫養年齡組人數比例不斷增加,2012年為9.69%,已遠遠超過聯合國規定的65歲老人占總人口7%的老齡化社會的標準;15~64歲經濟生產年齡組人口占比從2003年的73.01%上升到2012年的77.95%,高于全國同期水平。從撫養結構上看,總撫養比在不斷下降,主要是由于經濟生產組人數在增加,少年撫養組人數大幅下降,老年撫養組人數緩慢增加,其中少年撫養組人數下降幅度大于老年撫養組增加幅度。

二、農村人口結構變化的總體趨勢

隨著戶籍制度的放松以及計劃生育政策實施,以及城市化和工業化的加速推進,農村勞動力不斷從農村流出,極大地改變了中國農村勞動力的結構,這種結構的改變必然對未來農村農業發展產生深遠影響,掌握農村人口結構變遷趨勢和軌跡有助于我們制定科學合理的人口和農業政策。

表1 2003~2012年山西10村人口年齡結構

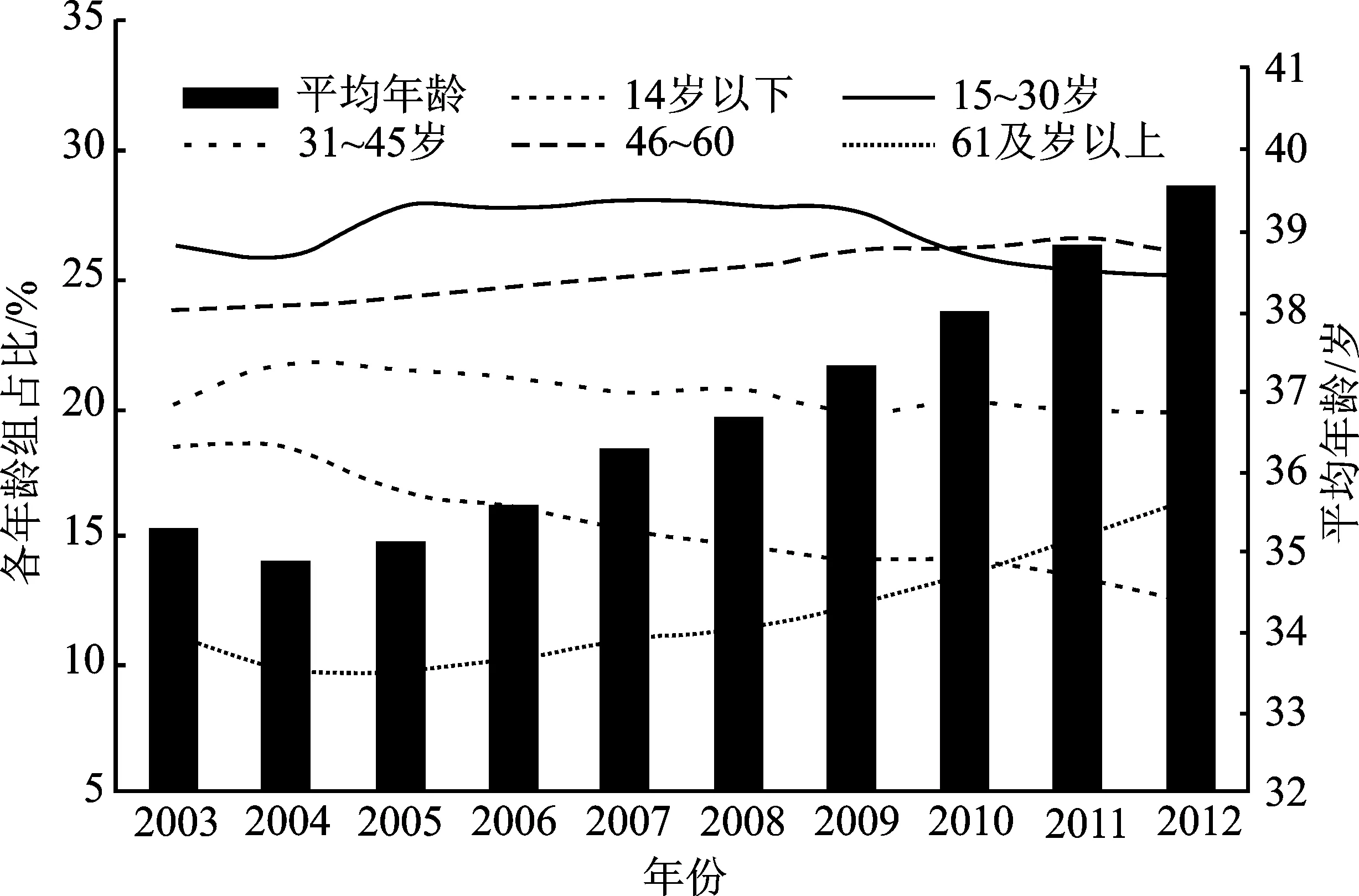

圖1 山西10村人口年齡結構變化趨勢

從圖1可以看出,0~14歲人口比例下降趨勢明顯,從2003年的18.38%減少到2012年12.33%,10年下降了6.05個百分點;15~30歲人口比例呈扁平的倒“U”型,經歷了先升后降的趨勢,但近年來呈加速下降趨勢;31~45歲人口比例呈緩慢下降趨勢,而46~60歲人口比例一直呈緩慢上升走勢,從2003年的23.77%上升到2012年的最大值26.13%,這符合中國20世紀六七十年代生育高峰人口的特征。61歲及以上人口比例則呈直線上升趨勢,從2003年的11.38%增加到2012年的16.54%,10年間上升了5.16個百分點,遠高于全國同期水平,并且61歲及以上的和14歲以下年齡組人口占比呈“剪刀”狀,前者在2011年首次超過后者,同時隨時間擴大。從農村各年齡組人口比重變化趨勢看,隨著45歲以下的青壯年人口比例不斷下降,未來10年46~60歲年齡組人口將步入老年階段,61歲及以上人口比例的不斷上升,未來農村人口老齡化程度變化之快、規模之大,將會超過政府決策層和公眾的預期,會對整個社會經濟形成巨大沖擊。

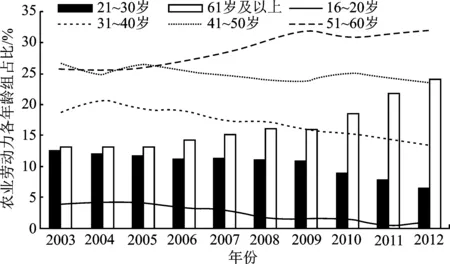

從農戶家庭農業勞動力年齡結構變化的總體上看(圖2),10年間50歲及以下從事農業生產的勞動力的比重都在下降,其中21~30歲和31~41歲年齡組農業勞動力占比下降幅度較大,前者10年間下降了一半,而后者下降了5個多百分點;而50歲及以上的從事農業生產的勞動力比重增幅明顯,其中51~60歲年齡的比重10年增加了6.25個百分點*51~60歲年齡組的家庭農業勞動力占比在2009年出現拐折,可能主要原因在于2009年受全球金融危機的影響,外出務工返鄉農民工較多所致。,61歲及以上占比大幅增加,從2003年的13.22%增加到2012年的24.20%,10年增加了10.98個百分點。動態地看,2003年,從事農業生產的勞動力比重最大的年齡組為41~50歲,但到2012年,最大的年齡組比重為51~60歲。從從事農業生產的勞動力平均年齡看,2003年,從事農業生產的勞動力平均年齡為45.69歲,而到2012年,則增加到51.32歲,10年增加了5.63歲,增速快于農村人口老齡化過程。可見,10年來中國農業勞動力年齡結構正發生著巨大變化,50歲以上老年人從事農業生產的比重已接近60%,已成為農業生產的主力軍,并且這種趨勢還在繼續,未來從事農業生產的勞動力年齡會越來越老,農業勞動力老齡化或超老齡化將是未來中國農業生產的常態。

三、農村人口的就業選擇

(一)農村人口的就業方向分布

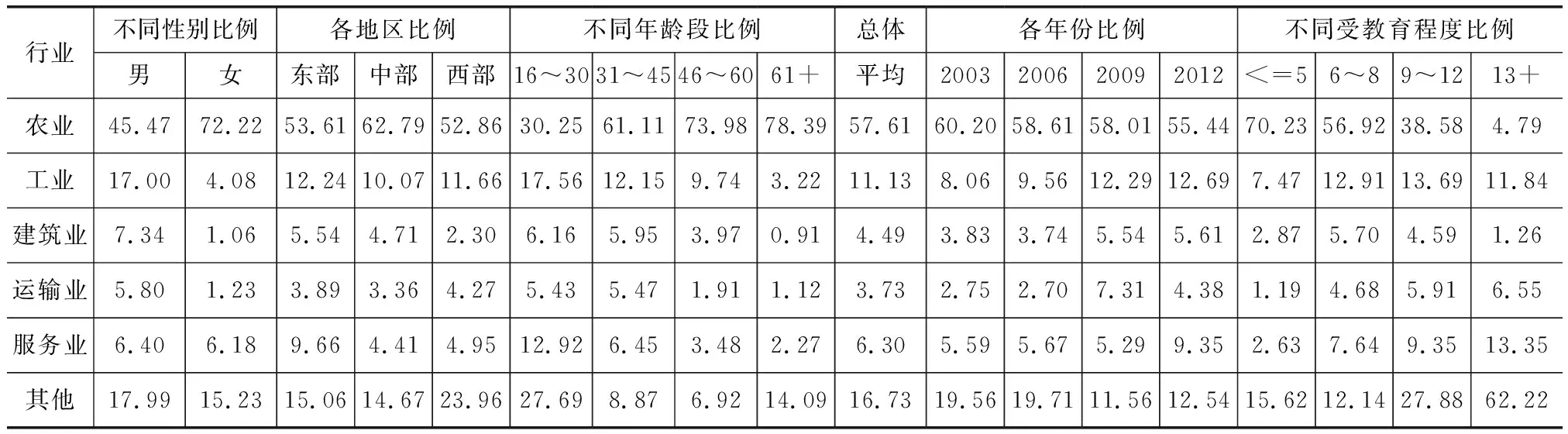

從就業行業分布看(表2),第一大行業為農業,占57.61%,第二大行業為工業,占11.13%,第三大行業為服務業,占6.30%。就性別差異看,從事農業生產的女性優于男性,女性從事農業經營的比重為72.22%,而男性為45.47%,女性高出男性26.75個百分點,而其他各行業中男性優于女性;可見,農業生產的“女性化”特征越來越明顯。從地域分布看,東中西三大地帶盡管均以農業為主要行業,但存在明顯差異,中部觀察村從事農業生產的比例最高,為62.79%,其次是東部,占比53.61%,西部最低,為52.86%,這與中部盆地適合農業生產有關。與此相對應,從事工業的比例以東部觀察村為最高,其次是西部,而中部觀察村最低。從就業行業和年齡結構的關系看,隨著家庭成員年齡的上升,從事農業的比例明顯增加,其中60歲及以上的人從事農業的比例最高,達到78.39%,其次為46~60歲年齡組的,再次為31~45歲年齡組的,而30歲及以下年齡組的人從事農業的比重最低,僅為30.25%;從事工業和服務業等其他行業的比例隨年齡呈顯著下降趨勢。可見,老年人是觀察村農業生產的主力軍。從時間變化趨勢看,雖然農業仍然是家庭勞動力就業的第一大行業,但是就業比重在逐年下降,從2003年的60.20%下降到2012年的55.44%,10年下降了4.76個百分點;而第二大行業為工業,就業比重呈上升趨勢,10年上升了4.63個百分點;第三大行業為服務業,就業比重也呈逐年上升趨勢,10年上升了3.76個百分點。可見,從微觀家庭勞動力就業行業來看,第一行業就業比重逐年下降,第二、第三產業就業比重逐年上升,符合經濟發展規律和產業結構轉型。從就業行業和受教育程度的關系看,隨著受教育年限的增加,從事農業的比例呈顯著下降趨勢,受教育年限達到13年以上的家庭勞動力從事農業生產的比例僅為4.79%,而受教育年限小于等于5年的占比高達70.23%;與之相應,從事工業和服務業等其他行業的比重隨受教育年限的增加而上升。顯然,在就業行業選擇上,受教育年限起著至關重要的作用。

(二)農村人口的就業職業分布

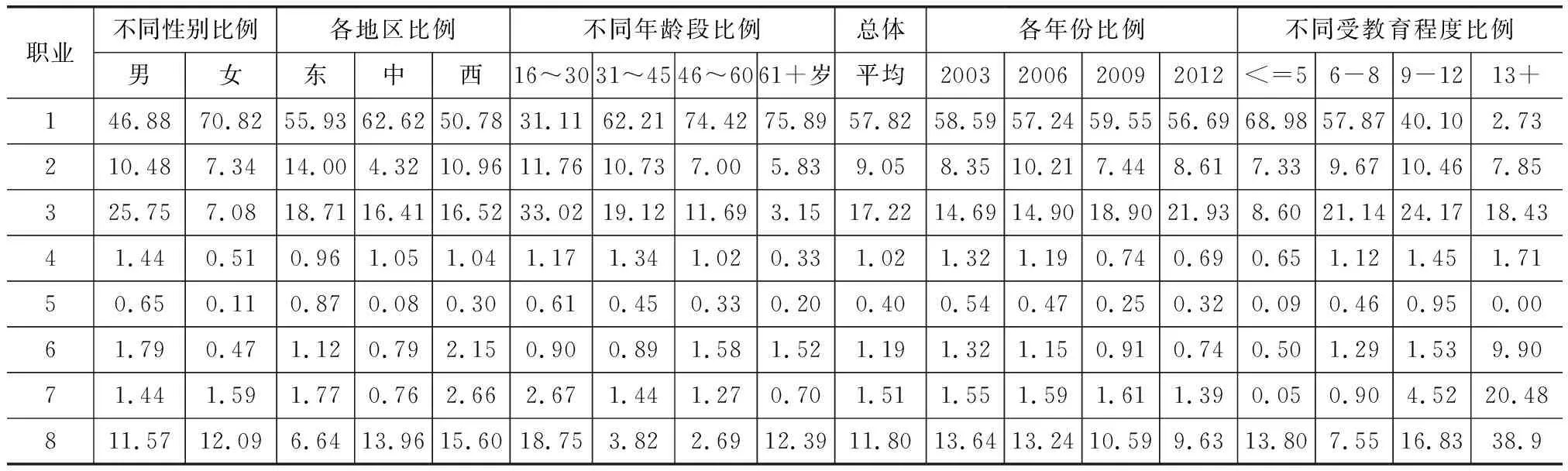

從表3可以看出,在樣本觀察村,家庭成員從事最多的職業是“家庭經營農業勞動者”,就業比重達到57.82%,其次為受雇傭者,占比17.22%,第三為家庭非農業勞動者,占比9.05%。比較成員間的性別差異,發現女性從事家庭經營農業的比重顯著高于男性,女性占比為70.82%,男性為46.88%,女性高出男性近1/5;而除了教科醫文外,其他各職業中男性比例顯著高于女性。可見,家庭經營農業的女性化特征明顯。就區域差異看,盡管各區域的第一大職業均為家庭經營農業,但仍存在區域差異,其中比重最高的為中部觀察村,其次是東部,西部比重最低;與之相對應,非農勞動者比例最高的是東部,其次為西部,最低的為中部;受雇傭職業東部占比最高,其次為西部,中部最少。從職業與年齡的關系看,隨著年齡的增加,從事家庭經營農業的比重顯著增加,46~60歲和61歲及以上年齡組占比都接近3/4,而30歲以下從事家庭農業占比不超過1/3;而工業、受雇傭、教科醫文職業的就業比重隨年齡顯著下降,但鄉村及國家干部職業就業比重隨年齡上升,可見鄉村及國家干部以中老年居多。從受教育程度與職業的關系看,家庭經營農業的比重隨受教育年限的增加而顯著較少,受教育年限在13年及以上的占比僅為2.73%,9~12年的占40.10%,5~8年的占比為57.87%,小于等于5年的占比高達68.98%;家庭非農業和受雇傭者的就業比重與受教育年限呈倒“U”型,而從事個體工商、科教醫文和鄉村及國家干部從業者的比重隨受教育年限的增加而上升。可見,受教育年限會顯著影響農村勞動力的職業選擇方向。就演變趨勢看,雖然家庭經營農業仍是第一大職業,但是隨時間變化緩慢下降,10年下降了2.10個百分點;第二大職業為受雇傭者,比重逐年上升,10年增加了7.24個百分點;家庭非農業就業的比重隨經濟波動較大;個體、私營企業和教科醫文勞動者占比呈緩慢下降。總之,家庭經營農業、受雇傭和非農是家庭勞動力就業職業的主要選擇。

圖2 山西10村農戶家庭農業勞動力年齡結構變化趨勢

表2 農村人口就業行業分布%

表3 農村家庭勞動力就業職業情況分布 %

(三)農村人口工作時間分布

表4為農村人口工作時間和在家居住時間分布變化。從表4可以看出,樣本農戶家庭人口10年平均工作或勞動時間為177.56天,其中107.85天是在村內工作,這些時間主要用于家庭農業勞動(81.75天)和非農業勞動(24.95天),此外還有69.71天在是村外或鄉鎮外從事務工、經商等。在全部勞動時間中,家庭經營占到60.56%,其中家庭農業經營占46.04%,非農業經營占14.52%,而外出時間占到39.26%。可見,家庭經營仍是家庭成員就業的主要方式,而外出就業是農村家庭成員實現充分就業的重要渠道。從性別差異上看,男性外出就業時間顯著高于女性,前者為226.64天,后者為119.67天,兩者相差106.97天,而在家庭農業經營時間上剛好相反,女性家庭農業經營時間占全年工作時間為64.26%,男性為37.19%,女性高出男性27.07個百分點。從在家居住時間和性別的關系看,性別差異明顯,女性在家居住時間明顯多于男性,平均多出36.73天。可見,女性不僅是家庭農業經營的主力,而且還是農村生活的主體。

從地區差異看,全年工作時間最長的是西部地區,其次為東部地區,最少的是中部地區;從區域就業方向看,家庭農業經營為西部地區提供的就業機會最多,其次為中部地區,東部地區最少;與此相對應,對外出就業依賴程度最高的為東部,其次為中部地區,西部地區最低。在家居住時間,以中部地區最多,其次為東部地區,而西部地區最少。

從演變趨勢看,10年間平均全年工作時間穩步增加,從2003年的165.16天上升到2012年的217.56天,10年增加了52.40天,這主要是因為外出就業和家庭非農經營比重逐年增加的緣故;按照年工作日250天計算,農村人口工作時間占年工作日的87.02%;可見,隨著大量農村勞動力的外出轉移就業,以及家庭非農經營時間的增加,農村隱性失業率正在下降,也側面反映了中國“劉易斯拐點”已經或快要到來的現實。從就業方向看,家庭農業經營時間呈現一種明顯下降趨勢,從2003年的占全年工作時間的53.93%下降到2012年36.13%,10年下降17.80個百分點;而外出就業時間則顯著增加,10年增加了13.42個百分點,并且在2012年首次超過家庭農業經營時間;在村內家庭非勞動時間穩中上升,10年上升了4.39個百分點;就在家居住時間看,呈逐年遞減趨勢,從2003年的296.03天減少到2012年的262.97天,10年減少了一個多月。總之,家庭農業經營的重要程度正在逐年下降,而外出就業和家庭非農就業正在成為家庭成員實現充分就業的主要手段。

表5為山西10村人口工作時間和在家居住時間分布變化。從表5可以看出,全年工作日與年齡呈倒“U”型,其中31~45歲年齡組的家庭勞動力全年工作時間最長,為223.55天,其次為16~30歲年齡組的,第三為46~60歲年齡組的,最少的為61歲及以上年齡組的。從就業方向看,61歲及以上年齡組的從事家庭農業勞動的比重最大,達到75.62%,其次為46~60歲年齡組的,達到60.10%,第三為31~45歲年齡組的,達到46.86%,而16~30歲年齡組的從事家庭農業經營的比重最小,僅為18.96%。與此相對應,家庭勞動力外出就業比重隨年齡下降,16~30歲年齡組的外出就業比重最高,達到68.88%,最低的為61歲及以上的年齡組,占比僅為8.58%;從外出就業收入和支出看,46~60歲年齡組的外出就業工資最高,日均工資達到58.23元,而16~30歲和61歲及以上的年齡組最低,分別為47.85元/日和47.58元/日;從在家居住時間看,居住時間隨年齡增加,61歲及以上的在家居住時間最長,為343.89天,而16~30歲年齡組在家居住時間最短,為194.36天。極差在5個月左右。從受教育程度看,受教育時間與全年工作時間呈倒“U”型,受教育年限為9~12年的勞動力工作時間最長,全年平均達到239.95天,其次為受教育年限6~8年的,第三為受教育年限9~12年的,最短的為小于等于5年,全年工作時間為126.50天;從外出就業收入與受教育年限的關系看,收入與受教育年限呈正比例關系,收入最高的為受教育時間13年及以上的,日均工資56.45元,而最低的為受教育年限小于等于5年的,日均工資為29.75元;從在家居住時間與受教育年限的關系,兩者是負相關關系,即文化程度最低的在家居住時間最長,文化程度最高的在家居住時間最短。總之,年齡越大、文化程度越低的滯留在農村生產、農業生產的可能性越大。

表4 農村人口工作時間和在家居住時間分布變化

表5 山西10村人口工作時間和在家居住時間分布變化

四、啟示和建議

隨著社會經濟的進一步發展,未來中國農村勞動力數量必然逐漸減少,全國產業結構調整導致的農村人口結構變化也是大勢所趨,未來農村人口“老齡化”和“空心化”、農業“女性化”和“老年化”趨勢將加劇,這些問題將在未來10~20年集中爆發,必然會給整個社會經濟發展帶來沖擊。如果說前面的分析只是描述事實的話,那么接下來的分析就是我們從農村人口結構變化中得到的反思、啟示和對未來人口政策和農業發展的建議。

(一)人口老齡化問題的重中之重是農村人口“老齡化”及養老問題

從農村人口結構變化趨勢看,樣本村農村人口“老齡化”問題遠比城市嚴峻,一方面因為城市有較完善的醫療養老保險機制,另一方面隨著中國城鎮化工業化的加速推進,特別是戶籍制度的放松,大量農村青壯年勞動力離開農村農業進入城市,未來農村老齡化問題將越來越棘手,廣大的農村才是真正“未富先老”的地區,并且這一地區范圍覆蓋廣,人口比重大。20世紀80年開始實施的計劃生育政策導致的“四二一”家庭結構的廣泛存在,勢必對中國傳統的農村家庭養老模式帶來前所未有的沖擊和挑戰,未來10~20年中國農村人口老齡化、農村老年人口的經濟物質供養、老年醫療服務以及情感關懷等社會經濟問題會出乎決策層和公眾的預期*2013年6月17日上海88歲老人晨練暈倒,120無車可派,這凸顯了老年醫療衛生服務資源的稀缺,也正反映了政府決策層和公眾對人口老齡化帶來的社會問題預期的不足。事實上,在農村,這一問題應該更嚴峻。,已成了21世紀中國政府公共政策選擇面臨的最大挑戰和困難。此外,鑒于發達國家人口老齡化以及老年人的高福利社會保障體制在近年來出現的財務危機,從頂層設計上重視微觀家庭功能和責任的支持政策,注重老祖宗幾千年留下來的家庭養老功能應是未來中國面對農村人口“老齡化”危機所應有的價值取向[15]。

(二)農業現代化建設需關注農業生產的“老年化”和“女性化”特征

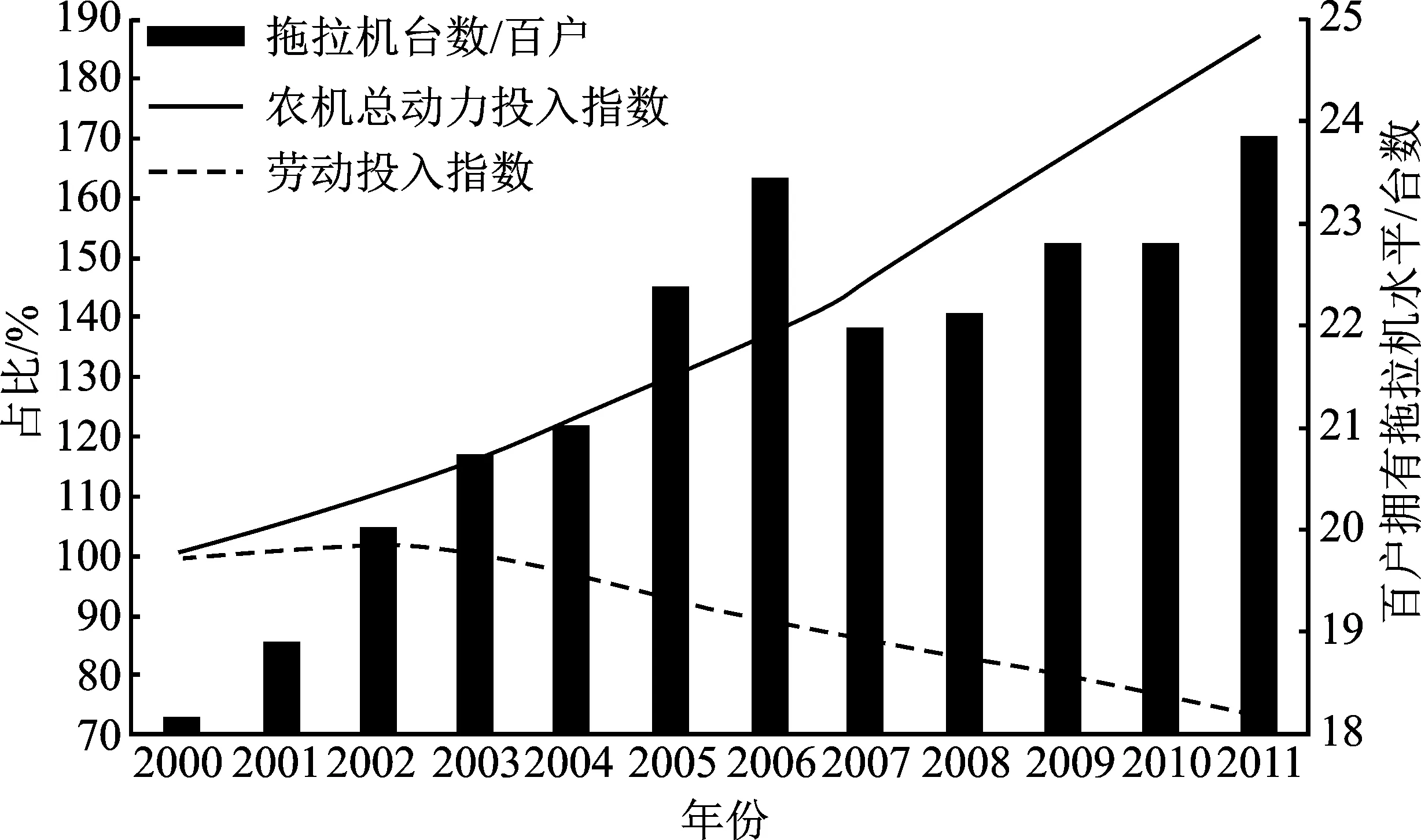

毛澤東同志在四言詩《手里有糧》中說過:“手里有糧,心里不慌,腳踏實地,喜氣洋洋”[16];鄧小平同志在1975年曾說過:“四個現代化,比較起來,更費勁的是農業現代化。如果農業搞不好,很可能拉了我們國家建設的后退。”[17]可見農業現代化與糧食安全對于我們這樣一個人口大國的重要性和意義。從樣本村觀察看,農業從業者超過70%為女性,46~60歲的婦女和61歲以上的老年人在家居住時間超過300天,這凸顯了老年人和婦女已成為中國農村的常住人口以及農業生產經營的主力軍,也是中國糧食安全和農業現代化的締造者。就受教育程度和健康狀況看,滯留在農村農業的勞動力質量最差。當然,按照勞動力市場規律,在農業比較收益偏低的情況下,青壯年和文化程度高的農村人口撤離農村農業領域是經濟發展的必然結果;從發達國家社會經濟發展史看,“老年人”和“婦女”從事農業生產也是普遍現象,日本農業發展歷史就是典型。可見,未來中國“老年農業”和“女性農業”特征會越來越明顯。因此,一味地擔憂“老年”和“女性”農業以及糧食安全問題,還不如順應經濟規律,充分利用中國“老年人”在農業經營生產中的豐富經驗,以及“女性農業”的“精耕細作”上的優勢,加快推進農業現代進程,對未來農業現代化和糧食安全何嘗不是一種好事。現在我們要大力做好的就是如何將“老年”和“女性”的特點與現代農業特性有機地結合起來,開發節省勞動力的農機,對婦女和老年人進行現代農業技術的培訓,從而促進和加速中國農業現代化進程。而事實上,新千年以來,農業技術變遷的勞動力節約傾向(圖3)也充分印證了我們上述觀點的可行性*每百戶擁有拖拉機臺數為大中小型拖拉機臺數,圖3中的數據來源于歷年中國統計年鑒,經整理得。。

圖3 農業技術變遷的勞動力節約傾向

(三)新農村建設與戶籍制度改革應同步推進

根據山西10村農戶家庭人口結構10年變遷和行業、職業選擇分析看,隨著城鎮化和工業化的加速推進,如果放松戶籍制度限制,表面上看似乎會進一步加劇農村人口“空心化”和農業“女性化”和“老年化”的程度,從而導致新農村建設主體缺失,但實則不然。我們強調的新農村建設和戶籍制度改革應同步推進,不同于以往學術界探討的鄉村—城市間的單向戶籍改革,而是要開通城鄉戶籍雙向流動通道,不僅農民可以市民化,而且城市人也可以農民化。只有城鄉戶籍雙向開通,城市資本、技術、人才才有可能流向農村農業領域,給農村農業注入新的活力和血液,從而盤活農村這一潭即將或已失活的“死水”。事實上,目前中國的戶籍制度不僅阻擋了農民進城,而且關閉了城市資本、技術和人才流入農村農業領域的通道。因此新農村建設應與城鄉戶籍制度改革同步推進,確保城鄉人口雙向流動,帶動城市資本、技術的城鄉流動。

(四)計劃生育政策調整與經濟增長的可持續性

當我們還在為20世紀80年代以來30多年計劃生育政策取得的成就沾沾自喜時,卻為未來30年埋下了人口結構嚴重失衡的巨大隱患。2010年農村人口61歲及以上年齡組占比首度超過0~14歲年齡組,并呈擴大趨勢;從生育率看,中國2010年人口生育率已經下降到1.5以下,遠遠低于2.1的人口更替生育率水平。可見在不遠的將來,中國人口將進入一個長期負增長的時期。實際上,過去20多年,低生育率已使得年輕人口減少了30%[1]。根據世界各國人口與經濟發展的規律看,當一國經濟起飛時,生育率必然隨之下降,當人均GDP達到4 000美元左右,生育率就會降到更替水平2.1以下。然而,世界上所有的國家當生育率下降到1.5以下時,都會推出鼓勵生育的政策,而唯獨我們還在將計劃生育作為基本國策在實施。中國現在的人口結構與日本20世紀50~80年代極為相似,當時的日本是世界上最具活力的經濟體,連續30年的GDP平均增長率超過8%,在1990年人均GDP和國家競爭力大有超過美國之勢。然而,一場由房地產泡沫所帶來的金融危機將日本經濟帶入了蕭條,這已成為了世界經濟發展史上最長的持續性蕭條,目前仍未看到復蘇的“曙光”。這也是許多經濟學家認為日本持續經濟蕭條的原因。然而,從日本人口結構變遷以及老齡化程度與GDP增長率看,卻為日本這場持續20多年的蕭條找到了一種更為合理的解釋,即人口結構變化與老齡化使得日本社會缺乏活力和創新[18-20]。因為近代日本經濟的成功已經充分說明資源、市場規模都不是經濟發展的瓶頸,而日本20世紀90年代以來的經濟持續蕭條和中國、印度經濟的崛起和持續發展正印證了梁建章所言:“人口一切之基礎”,保持年輕的人口結構是中國未來經濟持續發展的基礎[1]。因此,從農村人口結構變遷的趨勢和軌跡看,是時候全面調整計劃生育政策了*2015年黨的十八屆五中全會決定,全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策,也進一步印證了課題組觀點的正確性。在課題組看來,全面放開一對夫婦生育兩個孩子的政策只能延緩中國人口老齡化進程,但不足扭轉趨勢。。

五、結語

總之,人口因素始終是影響中國經濟社會發展的關鍵因素,但由于人口結構變化常以百年為單位,變化周期較長且影響作用滯后,常常“迷惑”或“誤導”當代人,而人口和勞動力結構變化規律也常被小覷。20世紀80年代中國實施計劃生育政策以來,我們僅用三分之一世紀的時間實現了發達國家用一個世紀甚至更長時間才完成的人口再生產類型轉型,步入了低生育水平國家行列。正當我們為創造了世界人口發展史上的奇跡喝彩時,然而,對山西10村10年的家庭人口年齡結構變遷和勞動力資源配置結構的微觀視角的剖析卻向我們展示了另一幅凄涼的遠景。中國農村人口的“老齡化”“空心化”以及農業的“老年化”和“女性化”以及勞動力質量不高的問題正向我們敲響時代的“警鐘”。為此,關注龐大的中國農村人口結構變化趨勢,應是當下和未來人口政策、農業政策以及社會保障政策關注的基點。

參考文獻:

[1] 梁建章,李建新.中國人太多了嗎?[M].北京:社會科學文獻出版社,2012.

[2] Skeldon R.Ageing of rural populations in south-east and east Asia[EB/OL].(2009-05-22)[2016-10-15].http://xueshubaidu.com/s?wd=paperuri:(ce4cdb58ale60d861cf06f7b83af65dc)&filter=sc_long_sign &sc_ks_para=q%o3dageing+of+rural+populations+in+south-east+and+East+Asia&tn=SE_baiduxueshu_clgjeupa&ie=utf-8&SC_us=4200810317271922350.

[3] 周祝平.中國農村人口空心化及其挑戰[J].人口研究,2008(2):45-52.

[4] 杜鵬,王武林.論人口老齡化程度城鄉差異的轉變[J].人口研究,2010(3):1-8.

[5] 張桂蓮,王永蓮.中國人口老齡化對經濟發展的影響分析[J].經濟研究,2010(5):48-53.

[6] 楊雪,侯力.我國人口老齡化對經濟社會的宏觀和微觀影響研究[J].人口學刊,2011(4):46-53.

[7] 王愛華.新時期農村人口老齡化的困境與出路——基于城鎮化視角的再審視[J].經濟問題探索,2012(12):91-96.

[8] FANG C,WANG D W.China’s demographic transition:implications for growth[M].Canberra:Asia Pacific Press,2005.

[9] 程永宏.現收現付制與人口老齡化關系定量分析[J].經濟研究,2005(3):57-67.

[10] 李軍.人口老齡化條件下的經濟平衡增長路徑[J].經濟學季刊,2006(8):1-11.

[11] 李旻,趙連閣.農村勞動力流動對農業勞動力老齡化形成的影響——基于遼寧省的實證分析[J].中國農村經濟,2012(9):68-75.

[12] 陳錫文,陳昱陽,張建軍.中國農村人口老齡化對農業產出影響的量化研究[J].中國人口科學,2011(2):39-46.

[13] 劉窮志,何奇.人口老齡化、經濟增長與財政政策[J].經濟學季刊,2012(10):1-16.

[14] 王志寶,孫鐵山,李國平.近20年來中國人口老齡化的區域差異及其演化[J].人口研究,2013(1):66-77.

[15] 彭小輝,史清華,晉洪濤.基于人口老齡化視角的城鄉戶籍一體化研究——以上海為例[J].上海交通大學學報:哲學社會科學版,2012(6):47-54.

[16] 中央文獻研究室.毛澤東傳:1949~1976[M].北京:中央文獻出版社,2003.

[17] 中央文獻研究室.鄧小平思想年譜[M].北京:中央文獻出版社,1998.

[18] Hayashi F,Prescott E C.The 1990s in Japan:a lost decade[J].Review of Economic Dynamics,2002,5(1):206-235.

[19] Kashyap H,Kashyap A.Why did Japan stop growing?report prepared for the national institute for research advancement(NIRA)[EB/OL].(2011-01-21)[2017-05-08].http://www.nira.or.jp/pdf/1002english_report.pdf.

[20] Eichenggreen,Barry,Park D,et al.When fast growing economics slow down:international evidence and implications for China[J].Social Science Electronic Publishing,2011(11):42-87.