地質雷達在高速公路巖溶路基探測中的應用

李祖能,毛承英

0 引言

在溶巖地區修筑公路常常碰到巖溶地質問題,巖溶地基對公路的穩定性造成不同程度的影響,其危害包括:[1](1)路基遭受巖溶水作用破壞,致使路基掏空產生塌陷或整體失穩;(2)在自重、荷載、荷載振動或地震作用下,巖溶頂板坍塌,使路基產生不均勻沉降、坍塌破壞。尤其是在巖溶強烈發育地區,巖溶對公路建設及運營安全造成極大威脅,巖溶地質及其勘探技術研究日漸受各參建單位的重視。因此在巖溶發育區域修筑公路,必須先探明地下巖溶發育的情況。

工程物探是對高速公路隱伏巖溶探測的重要手段。高密度電法、淺層地震法及地質雷達法是常用的巖溶探測地面物探方法。這些方法的探測深度、精度均有差別,應用條件也不盡相同。相對而言,對于裸露灰巖區或覆蓋層厚度小、地下水位低、探測深度小的情況下,地質雷達法具有其他方法無法比擬的優勢:該技術施工便捷、探測精度高,可以高效準確地查明淺埋巖溶洞、溶隙、溶溝、溶槽等不良地質體的分布范圍、形態及發育情況,查明巖溶塌陷的分布規律與塌陷的誘發因素,對巖溶路基的穩定性做出科學的評價,為巖溶路基的加固處理提供科學的設計依據。

1 地質雷達探測基本原理[2]

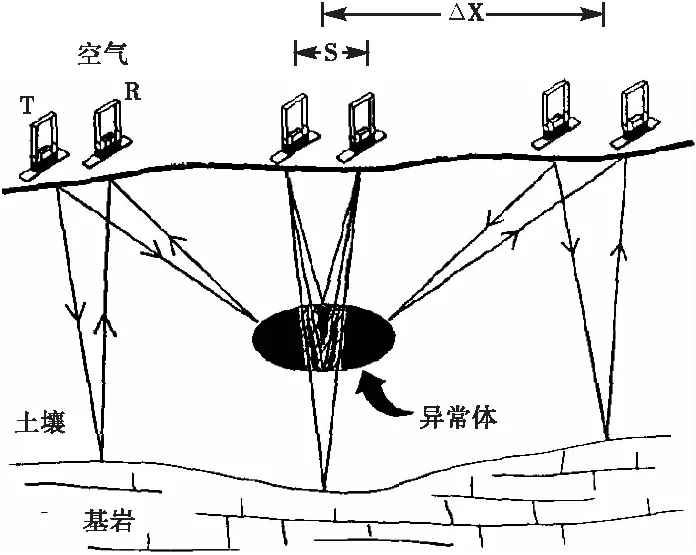

地質雷達法是利用雷達天線發射高頻電磁脈沖來進行地球物理探測的一種方法,其具有高分辨率、高效率、無損探測、結果直觀等優勢。如圖1所示,由發射天線T向地下發送脈沖形式的寬帶電磁波,電磁波在地下介質中傳播,被各種界面反射回地面,由接收天線R所接收。反射界面可能是土層、地下水面、巖土界面、人造物體或其他具有電性差異的地質體。當天線(或天線對)沿著地面移動時,接收天線R接收的信號經過處理并以圖形的形式在探測儀器上顯示為二維記錄剖面或雷達圖像(如圖1b)。

(a)地質雷達共偏移距剖面測量示意圖

(b)地質雷達反射剖面圖

地質雷達并不直接測量地下目標體的電性參數,而是根據地層或目標體反射回來的電磁波在振幅、頻率、雙程時間等存在的差異來推斷地下目標體的空間位置、結構、電性及幾何形態,從而達到對地下隱蔽目標物的探測。該方法最適用于探測地下界面的幾何變化情況。

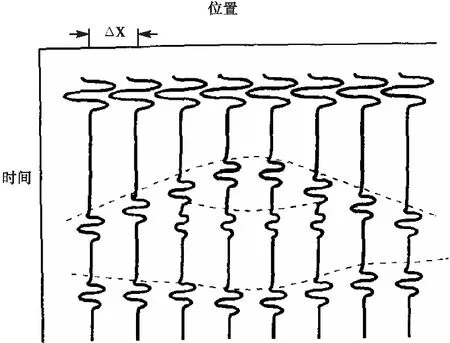

介質電導率是影響電磁波穿透深度的重要因素,穿透深度隨介質電導率的增加而減小,電磁波的穿透深度與電導率的關系見圖2。

圖2 電磁波的穿透深度與電導率的關系圖

2 巖溶地質雷達波反射特征[3]

巖溶地區主要分布有第四系地層和可溶巖(灰巖)基巖層,地表常有巖溶漏斗、落水洞、溶洞等地質現象發生,地下灰巖中也常發育有隱伏的溶蝕裂隙(縫)、溶溝、溶洞等相伴發育的巖溶形態。溶洞又有充填和無充填之分,這些地質體在雷達剖面上有各自的反射特征。

(1)第四系地層反射特征:主要為填土、黏性土或碎石土等,這些地層的雷達反射多表現為連續而平行的近水平條帶狀,振幅強,頻率低,當遇到不均勻體時,反射波中斷或交錯,其還受地表波影響。

(2)灰巖面及灰巖巖體內部反射特征:灰巖面位于土石分界面位置,上下地層的電性差異較大,如覆蓋層為均勻的黏土層且地表平緩、巖面起伏不大,則界面反射表現為清晰的連續強反射,其形態與基巖起伏變化一致;如覆蓋層均勻性差且地表和巖界面起伏劇烈,則界面反射連續性差,強度不均勻。完整均勻灰巖巖體內表現為無反射或弱反射,且波形、振幅均勻、頻率高,同相軸連續;不完整灰巖巖體反射能量、振幅、同相軸等均發生明顯變化,頻率相對低,反射信號同相軸連續性差。

(3)巖溶地質體的反射特征:總體表現為強反射、頻率低、同相軸發生變化。規則溶洞會呈現典型的雙曲線特征,溶洞頂對應雙曲線頂點位置,空溶洞在溶洞底有強反射,充填溶洞因電磁波能量衰減溶洞底反射不明顯。不規則溶洞反射較為雜亂。溶溝溶槽表現為豎向或斜向低頻強反射異常,傾斜溶溝底部對應同相軸拐點位置。溶蝕裂隙密集發育區雷達反射表現為低頻強強波幅,反射波延深范圍一般比實際賦存深度范圍大。對于各種巖溶形態相伴發育的區域,雷達反射變得更為復雜。

(4)結構面反射特征:巖性分界面、裂隙面(帶)、夾層面等往往表現為連續線狀強反射或交叉強反射特征,斷層破碎帶發射較為雜亂。

對于地質條件和巖溶發育復雜的情況,雷達剖面往往為上述各種地質體反射信號相互干涉的綜合反映。

3 地質雷達在高速公路巖溶路基探測中的應用

3.1 勘察場地概況

擬建廣西某高速公路K110+500~K111+100路基地段為構造-溶蝕峰叢谷地地貌,地表多覆蓋第四系黏土層,下伏基巖為石炭系中統(C2)白云質灰巖,路基范圍屬巖溶區,地表發育多處巖溶漏斗。根據前期勘察資料反映的巖溶發育情況,擬將YK110+676~YK110+728段、ZK110+687~ZK110+742段、YK111+000~YK111+053段及ZK110+979~ZK111+030段采用橋梁方案跨越。地質雷達探測任務是詳細查明測區隱伏巖溶分布位置、溶洞走向及大小規模,為路基、橋梁設計和施工提供可靠的地質依據。

3.2 巖溶發育特征及地球物理探測條件

測區可溶巖為白云質灰巖,根據區域地質資料,經地質調查,勘察區西南側距離約1 000 m處有一條區域逆斷層通過,斷層大致呈東-西走向,傾向北側,巖溶形態多受巖層和構造控制,多為構造裂隙型巖溶和管道型巖溶。地表多見密集的巖溶洼地、漏斗、落水洞等多種巖溶形態,石芽、溶溝強烈發育,基巖面起伏較大,局部地下巖溶形態規模較大。前期鉆探資料揭示測區溶洞為可塑黏性土充填或無充填。

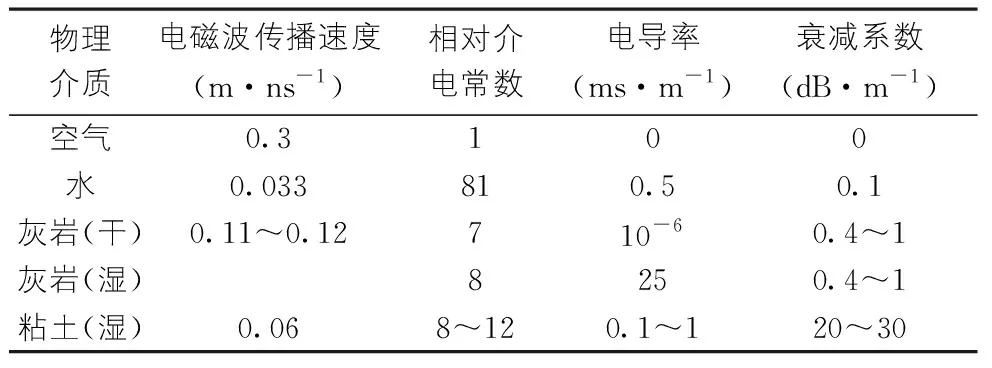

由第四系黏土層、白云質灰巖、巖溶(充填和無充填)組成的巖土體在密度、電性參數(如介電常數,電導率等)等存在明顯的差異,可形成明顯的電性界面。常見巖土介質物性參數見表1。

表1 巖溶場地幾種常見物質的電性參數表

測區無高壓線、無大范圍金屬構件等電磁干擾源。

上述條件為該區開展地質雷達探測提供了良好的地球物理條件。

3.3 地質雷達探測及效果分析

本次地質雷達探測沿擬建高速公路左幅、右幅路基各布置2條縱測線,垂直路基布置橫測線19條。儀器采用加拿大生產的pulse EKKO-PRO型雷達儀探測。

3.3.1 野外數據采集

本次工作采用剖面測量法,即發射天線(T)和接收天線(R)緊貼地面沿著測線方向等間距地向前移動測量。為兼顧探測深度與分辨率,選擇中心頻率為50 MHz的低頻天線,天線長2.0 m,空間分辨率≤0.5 m。結合場地植被發育、局部地形起伏較大的特點,采用步長模式采集。

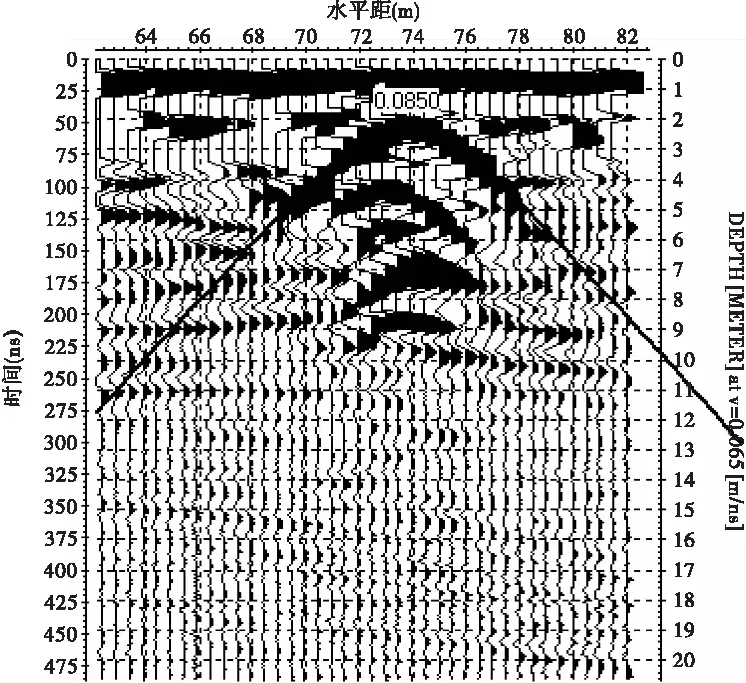

為獲得最佳工作參數以突出探測效果和提高工作效率,本次工作在前期鉆孔揭露的溶洞上做試驗,該溶洞頂板埋深2.6 m,溶洞高4.0 m,充填黏土。通過調整雷達工作參數使已知溶洞對應的異常得到最佳呈現(見下頁圖3),此時的參數被認定為最佳并將其用于未知巖溶發育區域的探測中。本次工作實際采用的參數為:收發天線距為2.00 m,探測點距為0.50 m,時間窗口800 ns,采樣點數為1 024個/掃描線,疊加次數為256,采用自動增益。工作中啟用位置標記功能。

3.3.2 數據處理

本次工作采用Reflexw專業軟件進行數據處理,主要步驟和內容為:一維濾波/去直流漂移,靜校正/移動初至時間,增益/能量衰減,二維濾波/提取平均道,一維濾波/巴特沃斯帶通濾波,二維濾波/滑動平均,偏移等。

通過時深變換公式:H=VT/2計算地層界線深度。H為深度,T為反射時間,V電磁波傳播平均速度。利用ReflexW軟件velocity adaptation功能,通過由定義速度和寬度計算的雙曲線來交互式調整以適應實測反射雙曲線,獲得平均波速為0.085 m/ns。

圖3 雷達觀測參數試驗及Velocity Adaptation法定電磁波傳播速度示意圖

3.3.3 資料解釋

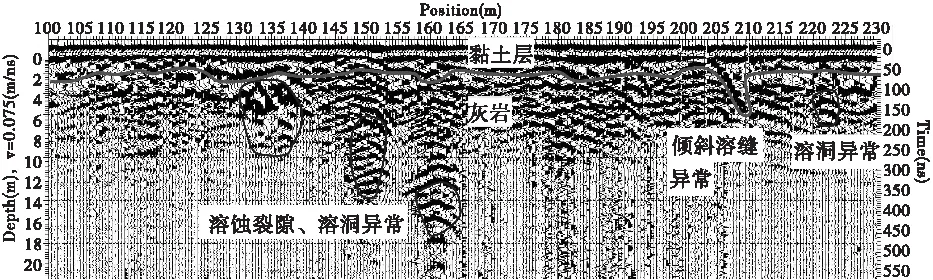

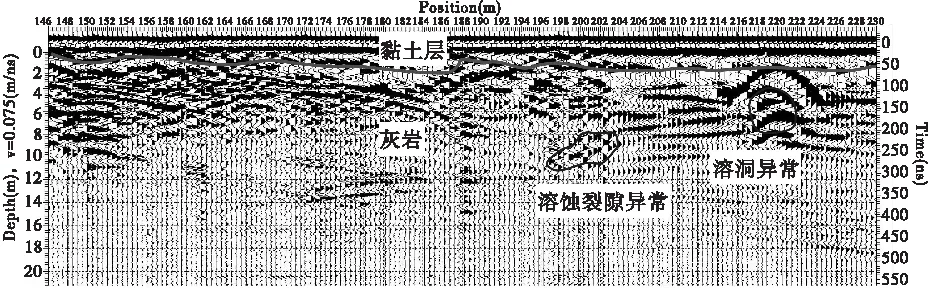

結合已知地質、鉆探等資料,根據雷達時間剖面反射波組波形頻率、幅值的變化和同相軸的連續性等綜合分析表明:覆蓋層反射波組頻率較低,同相軸較連續,夾泥裂隙多見短軸、雜亂強反射,其幅值隨埋深變深而明顯減小;溶洞頂部形成明顯的反射波面,表現為強振幅、低頻率,與圍巖電磁波組相比明顯異常;對于充填型溶洞,充填物對電磁波吸收嚴重,充填部分頻率低,而底部難以接收反射波組;完整基巖反射同相軸連續、清晰明顯,幅值隨埋深變化逐漸減少。通過分析、計算劃分上伏覆蓋層及下伏灰巖的地質界線,圈定巖溶發育位置、形態、規模,繪制推斷地質斷面圖。見圖4。

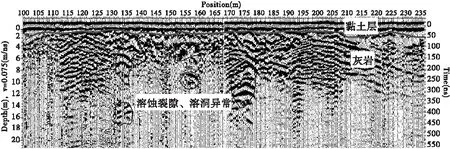

Line9線130~140段存在明顯低頻強反射異常,無典型溶洞雙曲線特征,推斷為溶蝕裂隙發育破碎引起;147~153、157~164段存在豎向條帶狀強反射特征,局部出現溶洞雙曲線特征,推斷為溶蝕裂隙、溶洞相伴發育區;204~208段淺部存在斜向現狀強反射異常特征,推斷為傾斜溶溝、溶縫發育引起;219~224段為強反射弧異常特征,具有溶洞雙曲線特征,推斷為溶洞發育引起。Line13線196~203段存在低頻反射異常,無溶洞雙曲線特征,推斷為溶蝕裂隙發育破碎引起;217~222段自巖面附近出現強反射異常特征,具有典型溶洞雙曲線特征,且有多次反射波,推斷為無充填溶洞引起。Line21線132~140存在明顯低頻強反射異常,無典型溶洞雙曲線特征,推斷為溶蝕裂隙發育破碎引起;152~160、170~177存在明顯低頻強反射異常,局部出現溶洞雙曲線特征,推斷為溶蝕裂隙、溶洞相伴發育引起。

(a)Line9(100-230段)二維雷達剖面

(b)Line13(146-230段)二維雷達剖面

(c)LINE21(100-235段)二維雷達剖面

通過對測區所有測線雷達探測效果分析認為,測區具有地質雷達探測良好條件,探測效果良好,有效地劃分了場地巖溶發育分布情況,探測成果與前期高密度電法、鉆探資料相吻合,并探測出其他方法未能發現的溶洞等。

4 結語

地質雷達應用中,場地地球物理條件滿足要求、合理的采集方式和采集參數是獲得高質量數據的保證。對于地質條件簡單的場地條件無需做過多數據處理;而對于復雜場地,擁有豐富的經驗和采取合理有效的數據處理技巧方能最大限度地突出有效異常,

壓制干擾信號。本文將地質雷達應用于廣西某高速公路巖溶路基探測中,探測成果豐富,隱伏溶洞、溶蝕裂隙、溶溝縫等常見巖溶形態異常特征明顯,有效劃分了路基范圍內巖溶發育分布情況,為設計和施工提供了可靠的地質依據。探測結果與前期高密度電法及鉆探結果相吻合,且探測出一些之前未發現的巖溶發育現象,既得到了驗證又突出了其優勢。

地質勘察中地質雷達探測深度小是其缺點之一,本文實例最大探測深度約20 m。另外,地形起伏、表層存在不均勻體,巖面起伏劇烈等因素均會形成雷達波散射和繞射現象,會對淺部巖溶異常造成“干涉”,降低信噪比。采用合理的濾波和偏移處理等處理技巧尤為重要,還需對測區的地形、地質以及巖溶發育規律等情況有詳細的了解,才會對地質雷達圖象達成合理認識。

[1]劉 品.巖溶地質對公路建設的影響及治理措施[J].交通科技,2013(256):106-108.

[2]曾昭發,劉四新,馮 晅.探地雷達原理與應用[M].北京:電子工業出版社,2010.

[3]葛雙成,邵長云.巖溶勘察中的探地雷達技術及應用[J].地球物理學進展,2005,20(2):476-481.

[4]李大心.探地雷達方法應用[M].北京:地質出版社,1994.

[5]孫洪星.有耗介質高頻脈沖電磁波傳播衰減理論與應用的實踐研究[J].煤炭學報,2001,26(6):567.

[6]李才明,王良書,徐鳴潔,等.基于小波能譜分析的巖溶區探地雷達目標識別[J].地球物理學報,2006,49(5):1499-1504.

[7]趙遠由,林貴生.探地雷達在隱伏巖溶勘察中的應用[J].礦產與地質,2006(4):279-282.

[8]杜彥軍,苗慶庫,劉黎東,等.采用綜合物探技術探測路基下洞穴[J].巖土工程界,2006(4):66-68.