多種傳輸在遠程廣播電視機房中的應用

袁建兵

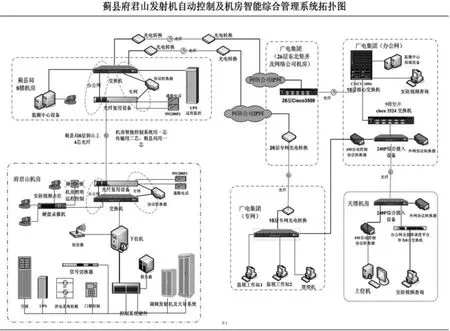

薊縣府君山發射機房是按無人值守機房標準設計的,因此,在府君山發射機房開發的遠程自動控制及機房智能綜合管理系統,安全性、可靠性就尤顯重要。本文主要討論該工程的通訊傳輸部分,其中包括網絡傳輸部分和廣播電視信號傳輸部分。前者用于提供遠程路由傳輸鏈路服務,是整個系統可靠運行的保障,還配有全套供電和遠程監控系統;后者則是將三套數字電視節目信號和天津新聞節目數字音頻信號分別送至電視和調頻發射機的信號輸入端,并保證主、備信號可以自動切換,達到安全、穩定、可靠地播出。

1 薊縣府君山發射機房網絡數據傳輸的實現

網絡傳輸的任務是把無人值班機房現場的視頻畫面、人員進出情況、發射機及其附屬設備的運行數據、特定環境的報警信號等數據,及時地傳回山下薊縣廣播局的8樓監控中心。同時,通過網絡公司的IP網回傳到集團新聞中心大樓辦公網內,并通過專用網絡實現遠程對發射機系統的監控。為保證發射機及其附屬設備監控系統的安全性,避免病毒侵入或惡意攻擊破壞,在整個網絡傳輸中采用了光纖復用、IP網絡、劃分VLAN技術進行雙網傳輸、物理隔離等技術手段,將視頻安防信號與發射機監控信號經過不同網絡路由,實現與市區本部的雙向傳輸。

整個傳輸鏈路主要可以分為兩部分:府君山上機房到薊縣局8層部分,集團本部到薊縣局部分。

1.1 府君山發射機房到薊縣廣播局8樓機房

這部分的網絡傳輸路由介質是從府君山機房到薊縣局8層的一根四芯光纖,其中,二芯用于傳輸播出信號,一芯用于薊縣廣電局,只有一芯用于網絡信號傳輸。因為要接入辦公網(視頻安放等信號)和控制專網(發射機自動控制等信號)兩個網絡,同時出于安全考慮又要求隔離傳輸,這就不可能使用普通的光纖收發器,這時我們首先想到的是光纖的波分復用(WDM),這并不是一個新概念,它是將兩種或多種不同波長的光載波信號(攜帶各種信息)在發送端經復用器,匯合在一起,并耦合到光線路的同一根光纖中進行傳輸的技術;在接收端,經解復用器將各種波長的光載波分離,然后由光接收機作進一步處理以恢復原信號。以前我們在工作中也使用過這類設備,但這次由于視頻畫面傳輸所需帶寬要求高,傳統的以太網信號轉換為E1傳輸的方式只能提供2 M的帶寬,無法滿足需求。因而我們這次選用的設備是線速以太網綜合接入設備,該設備可把10BASE-T/100BASE-TX線速以太網(IP)信號和4路E1信號、30路電話信號、RS232數據及其它輔助信號混合編碼后在一對(條)光纖上傳輸,且對各類業務信號“透明”;該設備的以太網(IP)信號的傳輸速率最高為100BASE-TX線速全雙工,這一通路正可以用來傳輸視頻等,接入集團辦公網。最后的實際應用證明,將其中100 M以太網通路用于安防監控網絡傳輸,實現了視頻信號的清晰實時傳送,滿足了視頻監控軟件的帶寬要求。另外,我們選用的協議轉換器允許對兩路以上的E1通道進行捆綁,用于發射機自動控制網絡傳輸,完全滿足了發射機監控的帶寬和安全要求。

1.2 薊縣廣播局8樓機房到集團新聞中心

在第一部分網絡架設完成后,實現了山上、山下的局域網連接,不止是安防監控的圖像可以實時傳輸、查詢,而且發射機自動控制系統也可以實現從山下薊縣局通過局域網遠程開關機等控制功能。在第二部分要實現的是把監控圖像和控制系統信息傳遞到集團。出于對安全性、傳輸速率和可靠性的考慮,放棄了公網傳輸方案,最終選擇了通過網絡公司的數據平臺回傳到新聞中心的方案。

2 信號傳輸系統

薊縣府君山廣播電視信號傳輸系統見薊縣府君山信號傳輸系統圖。三套數字電視信號和一套音頻廣播信號在傳輸機房復用后,以主、備兩路ASI數據流送至網絡公司,經基帶傳輸到網絡公司前端機房,進行16QAM調制,載波頻率為123 MHz,調制后的信號再由1.55 μm光纖傳送到薊縣廣播電視局5層機房。5層機房光接收機輸出的是123 MHz、16QAM調制的電信號,用電纜送到8層機房,一分二后送入兩臺64607C光發射機,經過4.02 km、1.31 μm單模光纖傳送到府君山發射機房。光接收機輸出端仍是123 MHz、16QAM調制信號,再將該信號分別送入兩臺IRD2600綜合解碼器,經過IRD2600解碼后輸出數字音頻信號,主、備兩路數字音頻信號與衛星接收機輸出的數字音頻信號一起接到11路自動切換器上,經過信號處理后送入主、備調頻發射機,再由發射機完成對空發射。兩臺IRD2600解碼器輸出的另一路信號是解16QAM的ASI數據流,分別送入兩臺RTM3300復用器,在復用器中去掉音頻信號(菜單設置)。將三路數字電視信號復用后,接到ASI切換器上,切換器自動選擇一路信號送入數字電視發射機,由發射機完成電視信號的對空發射,用數字電視接收機就可以接收三套數字電視節目。

圖1 網絡傳輸拓撲圖

另一路音頻信號是用2.4 m天線接收的亞洲3S衛星下行信號,主、備兩路專業衛星接收機輸出的數字音頻信號也同時送入11路自動切換器,切換器自動選擇兩路信號送入信號處理單元,然后送入調頻發射機。

[1]孫學康,張金菊.光纖通信技術[M].北京:北京郵電大學出版社,2001.

[2]楊晉生.衛星通信系統[M].2版.天津:天津大學電子信息工程學院,2002.

[3]沈寶鎖,候春萍.現代通信原理[M].北京:國防工業出版社,2002.