小學數學解決問題的方法

山東省聊城市實驗中學附屬小學 李 惠

新課標明確提出“要形成解決問題的一些基本策略,體驗解決問題策略的多樣性,發展實踐能力和創新能力。”學生學習數學的重要結果不再是會解多少“規范的”數學題,而是能否從現實中看到數學,能否應用數學去思考和解決日常生活中的問題,這就是我們常說的數學中的解決問題,如何才能有效地培養學生的數學思考能力。

一、興趣是第一動力

興趣是最好的老師,因此,要善于利用一切有利的資源,營造自由的學習氛圍,激發學生的學習興趣。營造快樂活躍的氛圍,讓學生感受到學習數學的樂趣,來活躍課堂,吸引學生的注意力,增強學生的學習興趣。

例如,在復習倍數和因數的內容時,我把游戲加入其中,把每個學生編上號碼。“凡是號碼符合一下要求的,請站起來,看誰的反應快。”

(1)號碼是5的倍數

(2)號碼是24的因數

(3)號碼是30的因數

(4)號碼是1的倍數

通過游戲進行課堂總結,學生人人參與,學習效果好。

二、優化解題方法

在教學中,要將一些學習策略通過點撥、啟發等方式滲透給學生,讓學生在解決問題時能夠有效利用,從而提高解題能力。

1.轉化思想

轉化是處理數學問題的普遍方法。當解決問題有困難時,可以借助適當的轉化,解決問題。例如,“一個酒瓶里面高40厘米,底面直徑是6厘米,瓶里有酒高20厘米,把酒瓶倒置時酒面高30厘米。如圖二,你能算出酒瓶的容積是多少嗎?”

2.畫圖思想

畫圖思想在解決數學問題中有很大的優勢。因此學生在解決問題時如果能靈活的運用畫圖,就能很快找到解題思路。像排隊問題,對于低年級學生來說,文字性題是抽象的,不易理解。而通過畫圖這一思想是直觀表露在孩子的眼前,大大地降低了學習難度。

3.找規律方法

在“找規律”教學中,老師應依據出現的結果,讓學生開展觀察、思考、分析、比較以及概括的活動,讓學生在經歷這些步驟的過程,對規律的產生有了一些的認識。通過對簡單、特殊的情況進行分析,轉化成一般規律去解決問題,實現化繁為簡的目的。

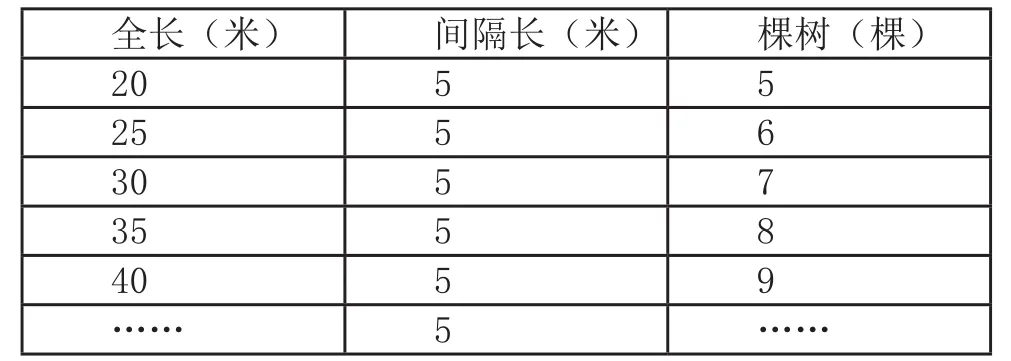

例如“在100米的小路一邊栽樹,每隔5米栽一棵,要多少棵樹才能栽完?”在這一題目中“100米”數有些大,我們可以試著從小一點數找規律。例如“20米長的小路一邊栽樹,每隔5米栽一棵,要多少棵樹苗呢?25米、30米、40米的小路呢?”學生可以通過畫圖或數數的方法找出規律。

全長(米) 間隔長(米) 棵樹(棵)20 5 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9…… 5 ……

通過上圖我們可以找出這樣的規律:

20÷5=4 4+1=5

25÷5=5 5+1=6

30÷5=6 6+1=7

35÷5=7 7+1=8

40÷5=8 8+1=9

…… ……

栽樹棵數:n÷5+1

給學生充分思考后與同桌進行交流,引導他們用自己的語言去闡述,得出結論在n米長的小路一邊栽樹,每隔5米栽一棵,可以栽n÷5+1棵樹。

三、培養合理的思考方法

小學生的思維發展在不同的學科中,不同教學知識中是不同的。因此,引導學生進行科學的、合理的思考方法是培養學生學習數學解決問題能力的關鍵所在。在明確計算目的后,應根據教學需要,把抽象的算理融于具體的數學情境中,并引領學生探究出用什么算法才能算得又快又準。在課堂教學過程中,教師要針對小學生年齡小,思維結構不全和數學知識難等特征,合理地采取不同的教學方法,引導學生生成正確的思想方法,才能有效率的培養學生的數學思能力。

四、重點培養學生的自主探索和合作交流

教學活動是建立在學生的認識發展水平和已有的知識經驗基礎上,通過不斷進行探索的實踐活動,使學生產生體驗思想,參與整個學習過程。引導他們在學習過程中真正理解和掌握基本的數學知識。

總之,在數學教學中,教學要遵循學生的思維發展規律,從實際問題入手展開相關教學,并強化拓展訓練,完善解題策略,培養學生應用策略解決問題的能力。