淺談附帶性審查的實然標準

侯廣昊

河北大學政法學院,河北 保定 071000

在2014年《行政訴訟法》的修改中立法者增加了司法機關對規范性文件審查的權利,即行政訴訟法中第53條之規定:公民、法人或者其他組織認為行政行為所依據的國務院部門和地方人民政府及其部門制定的規范性文件不合法,在對行政行為提起起訴時,可以一并請求對該規范性文件進行審查。前款規定的規范性文件不含規章。《行政訴訟法》運行近三年來,針對53條所賦予司法機關的審查權,我們不禁要考慮到法院對規范性文件附帶審查的實施效果究竟如何?在制度的實踐及運行的過程中遇到了哪些問題?法院對規范性文件的審查所持究竟是何標準?這些問題都值得思考與探究。

筆者于2017年12月17日以《行政訴訟法》53條中的“附帶審查”為關鍵詞,在中國裁判文書網以2015年12月8日第一個附帶規范性文件審查判決出現之日為起始時間搜索相關案例,共發現全國法院相關案例1024個,其中法院判決書386份。這充分反應出了當事人對于行政機關規范性文件審查需求的廣泛性,同時也體現了該制度具有顯著的社會意義。與此同時,該制度的運行同時也對法院的工作職能和能力提出了更高的要求,法院對該制度的運行程度對規范性文件審查的效果決定著附帶審查制度生命力的長短,對未來規范性文件的司法審查發展十分重要。然而,在案例研讀時筆者發現,自2015年5月1日修改后的《行政訴訟法》實施后,當事人關于規范性文件提請法院進行附帶行審查的案件在2015年迅速增加,并在2016年相關案件數量達到頂峰,然而2017年全年案件數量不及2016年的1/2,由實證數據可推測出,在司法實踐運行中法院對規范性文件的審查遇到困境,因此對法院現行審查制度標準的審視顯得尤為迫切。

通過對中國裁判文書網案例的研讀,筆者選取了80個相對典型的判決書與裁定書進行實證分析,試圖探尋出當前社會條件之下法院在具體執行對規范性文件附帶審查權時所遵照的實然標準。為了全面客觀的總結出法院審查所執行的準繩,從相關案件的判決比例進行分析。為此,筆者將法院附帶性審查時標準分為兩要素:形式標準和實質標準。形式標準側重于受理審查階段,為初次審查;實質標準側重于案件審理階段,為最終審查。

一、形式標準

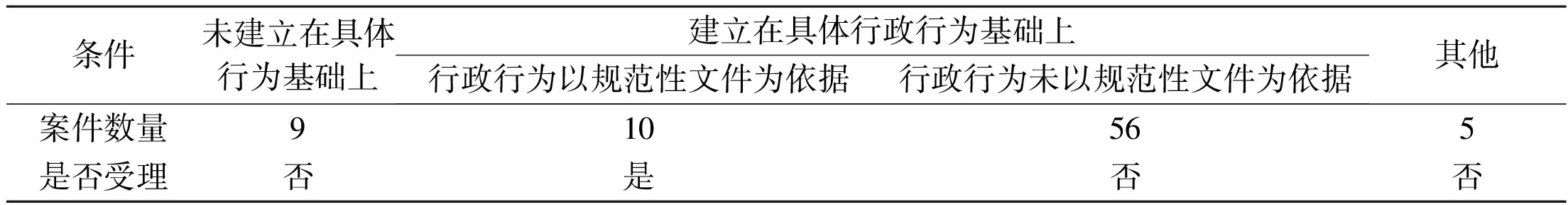

形式標準是指規范性文件審查的前置條件,法院審查規范性文件,必須存在具體行政行為而且具體行政行為以規范性文件為前提,值得指出的是規范性文件本身必須要具有法律效力。

(一)對象標準

第一層次,規范性文件的審查必須建立在具體行政行為的基礎之上,對于規范性文件審查必須要附帶具體行政行為而提出,不能作為獨立的訴訟請求要求法院進行附帶性審查。在劉其煌因訴被上訴人珠海市司法局、珠海市人民政府行政許可一案中,廣東省珠海市中級人民法院針對(2015)珠司6號文所進行的審查即要求必須是附帶性審查。與此同時具體行政行為的性質會影響著規范性文件審查的方式和效力,對于國家賠償例如青海省高級人民法院(2015)青行終60號案和行政不作為例如陜西省寶雞市中級人民法院(2016)陜03行終24號案所進行的規范性文件審查,不應一律采取不予審查的方式。與具體行政行為相區別的是政策行為,在吉林省高級人民法院(2016)吉行終427號案中,其規范性文件是屬于政策調整范圍,法院就不應對其進行附帶性審查。

第二層次,被審查的規范性文件必須是作為具體行政行為的依據。

“依據”表明具有了兩個方面的屬性:一是規范性文件的全部內容;二是只對行政行為所直接依據的具體條款。由于第53條第1款所設定的司法審查應限于與被訴行政行為相關聯的范圍之內,嚴格意義上,這里的“行政行為所依據的……規范性文件”只能是規范性文件的特定內容部分,即具有實質屬性,而非作為整體的規范性文件。具體而言,受個案訴訟約束的以及最終能被司法認定為不合法的“規范性文件”,只能限于表現相應部分內容及其對應的形式,即因該特定內容經司法審查被認定為不合法,所以不能作為相應被訴行政行為的依據。在司法實踐中,具體的表現形式為:一則,該具體行政行為根本未依據所提出審查的規范性文件為由,不予審查該規范性文件拆房;二則,該具體行政行為未依據規范性文件中具有法律效力的內容;三則,該具體行政行為不符合規范性文件的精神。以上表明,法院在附帶性審查中對于規范性文件和具體行政行為的聯系程度上采取實質性的標準,從根本上保證所作出的具體行政行為是建立在實質性的標準之上。在林伯睿訴被告深圳市公安局交通警察支隊車輛管理所未履行辦理機動車注冊登記法定職責一案,廣東省深圳市南山區人民法院在一審中裁決《關于實行小汽車增量調控管理的通告》未作為具體行政行為依據,不予審查。南山區人民法院該判決的效力得到,廣東省深圳市中級人民法院的認可,在二審中裁決《關于實行小汽車增量調控管理的通告》未作為具體行政行為依據,不予審查。相比在楊佳泰與嵊州市人民政府城鄉建設行政管理:房屋拆遷管理(拆遷)一審行政案件而言,浙江省紹興市中級人民法院認為嵊政〔2015〕16號文件涉及房屋安置補償方式,與征收行為合法性審查無關,故不予審查。

表1 法院對于對象標準審查要求

第三層次,規范性文件是審查對象,是附帶性審查的核心。

規范性文件屬于具有約束力的除行政立法之外的抽象行政行為,具有非立法性、反復適用性和普遍約束性等特征。首先,規范性文件不同于具體行政行為,這是在于規范性文件具有普遍約束性和反復適用性,針對不特定的主體。在邱林與中山市城鄉規劃局城鄉建設行政管理-城市規劃管理一審行政判決書,廣東省中山市第一人民法院認為中山市人民政府五桂山辦事處《中山市五桂山龍石片區控制性詳細規劃調整》所涉土地范圍內的任一坐標地塊均是唯一的、特定的,所影響的相對人也是特定的,所以編制《五桂山龍石片區控規》的行為屬于具體行政行為,不予審查。同樣,在北京市高級人民法院(2016)京行終字第1586號案中,法院認為證監會發布(2015)21號公告不具有普遍約束力,不是規范性文件而不予審查。其次,規范性文件和規章及以上的立法文件相比,效力層次存在差異,在我國立法、行政、司法雖然存在職能上的分工,但實際司法相對較弱,不能如美國法律制度一般法院具有違憲審查的職能,只能對效力層次較低的規范性文件進行審查。以下具備一定代表性的案件可以有所反映:第一,在劉春華等其他二審行政案件中,北京市高級人民法院認為銀監會行政復議辦法屬于部門規章,不屬于法院在行政訴訟中進行附帶審查的范圍。第二,應菊花、戴利華等與杭州市國土資源局、杭州市人民政府行政復議一審行政判決書表明,杭州市上城區人民法院認為第一項《杭州市征收集體所有土地房屋補償條例》屬于地方性法規,同樣不屬于法院在行政訴訟中進行附帶審查的范圍。

(二)程序標準

按照《最高人民法院關于適用〈行政訴訟法〉若干問題的解釋》(以下簡稱“《行政訴訟法適用解釋》”)第20條規定:“公民、法人或者其他組織請求人民法院一并審查行政訴訟法第五十三條規定的規范性文件,應當在第一審開庭審理前提出;有正當理由的,也可以在法庭調查中提出。”司法實踐中,或當事人在二審、再審程序中請求審查規范性文件的,或當事人再一審開庭后以及法庭調查中新增訴訟請求,均為程序上的不適法。前者,如吳志芳因與被上訴人茂名市人力資源和社會保障局(以下簡稱茂名市人社局)工傷保險待遇行政給付糾紛一案中,由于上訴人在一審時并未提出該項訴訟請求,故本院對其二審增加的訴訟請求,不予采納。后者,如姚之安與嘉善縣西塘鎮人民政府、西塘鎮房地產管理所一審行政判決書,浙江省嘉善縣人民法院針對《住房城鄉建設部辦公廳〈關于對浙江省建設廳報請明確有關事項的函〉》當庭告知其申請不符合法律規定,本院不予準許。

表2 提起附帶審查請求時間與是否受理的關系

(三)證據標準

提請附帶性審查的行政相對人或第三人所提供的材料不完全,不能證明規范性文件顯然存在違法,或者所提供的材料和所證明的規范性文件不存在必然的聯系,或者根本不存在證明規范性文件需要進行附帶性審查的任何證據,以上情況會導致法院不會采納行政相對人的訴求,進行附帶性審查。在王彬與廊坊市住房公積金管理中心、廊坊市住房公積金管理中心三河管理部其他二審行政判決書,但上訴人廊坊市住房公積金管理中心否認被訴行政行為系依據該文件作出,且上訴人王彬未提供相應證據證實,應當不予審查。并且,黃某某因訴被上訴人廣州市人力資源和社會保障局、廣州市人民政府行政決定及行政復議一案,廣州鐵路運輸中級法院認為無充分證據證明上述規定與上位法相違背,原審法院同樣不予支持。

二、審查的實質標準

審查的實質標準是在規范性文件在符合形式標準之后,具體針對規范性文件究竟是合法還是違法和在無上位法規定的情況下是否具有合理性等因素進行審查。這是規范性文件附帶審查最為核心的標準。

(一)合法性標準

1.下位法不得違反上位法

在規范性文件作為下位法而言,其上位法就是法律、行政法規、地方性法規、部門規章以及除國務院以外的上級行政機關所制定的規范性文件,法院進行附帶性審查,必須考慮該行政機關的規范性文件不得違反法律、行政法規、地方性法規、部門規章以及除國務院以外的上級行政機關所制定的規范性文件。下位法不得違反上位法是指下位法不得違反上位法的精神、原則、具體某項規范內容。規范性文件也不得違反其所特定的上位法設立的目的精神原則或具體的規范。具體規范內容在法院審查理由中要指出具體違反哪項的規范內容,才能說明確實存在違法,使得法院的審查有公信力和權威性。在郎海根與杭州市國土資源局蕭山分局、杭州市國土資源局一審行政案件中,杭州市蕭山區人民法院認為《杭州市蕭山區人民政府辦公室關于轉發國土蕭山分局等部門關于要求調整我區房屋重置價格的請示的通知》不違反上位法律、法規或規章的規定,原告對該文件合法性提出的附帶審查請求,本院不予支持。在吳正祥與麗水市民政局行政確認一審行政案件中,麗水市蓮都區人民法院審查《××回鄉退伍軍人認定及管理工作實施細則》浙民優(2013)207號文件,認為該規范性文件是浙江省民政廳根據《軍人撫恤優待條例》、××回鄉退伍軍人認定及待遇問題的通知》民發(2009)166號、××范圍(試行)》民發(2011)208號、××回鄉退伍軍人認定有關問題的通知》民函(2012)255號等文件制定,在內容上不存在與上位法的沖突。在周有海與江山市鳳林鎮人民政府一審行政案件中,浙江省江山市人民法院認為《關于深入推進生豬養殖污染整治和規范管理工作的通知》未與相關法律法規相沖突,給予補助并無不當。在搜集的規范性文件審查的案例中,23個案例均涉及到下位法要遵循上位法的核心標準。

2.不得超越制定機關的職權或法律、法規、規章的授權規定

由于規范性文件往往是法律、法規、規章的具體化規定,是針對規章及以上法律文件中具有現實可操作性的內容進行的規定,而非創設包含新的權利和義務的規范內容。如果規范性文件的制定主體超越職權或授權所形成的規范性文件,法院進行附帶審查時,往往對此種規范性文件認定違法,因為這和上位法的規定往往是契合的。最為明顯的是尚安建與湖州市吳興區妙西鎮人民政府鄉政府一審行政案件,浙江省安吉縣人民法院認為吳政函[2016]23號《吳興區人民政府關于同意將妙西鎮全域范圍全部劃為畜禽養殖禁養區的批復》系為落實吳興區畜禽養殖禁養區、限養區劃分方案,依據《浙江省畜禽養殖污染防治辦法》對妙西鎮畜禽養殖禁養區作出的細化規定,原告主張上述規范性文件不合法的理由不足,不予支持。

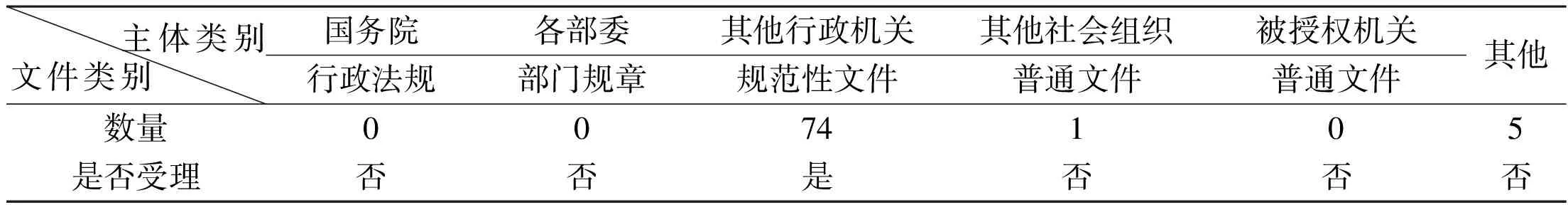

(1)主體標準

規范性文件的制定主體應是行政機關,而非行政機關以外的其他行政主體,值得指出的是國務院制定的任何規范性文件不應納入附帶性審查的范圍,更應當排除黨委、行政機關授權的組織所制定的文件。在安徽省阜陽市中級人民法院(2015)阜行終字第187號案中,法院認為《中共安徽省委安徽省人民政府關于鄉鎮事業單位機構改革的意見》等四份文件均為省、市、縣委等黨委文件,不屬法院審查范圍。在法律實踐中,除國務院以外的行政機關的內設機構有時會以自身的名義制定文件,但是其所制定的文件發揮著行政機關規范性文件的效力。倘若屬于內部文件的效力,依然不能進行附帶性審查。在江蘇省南通市中級人民法院(2015)通中行終字第539號案中和江蘇省南京市中級人民法院(2015)寧行終字第570號案中,分別《關于對浙江省建設廳報請明確有關事項的復函》等三份文件系上下級行政機關之間就某項工作進行聯系并記載聯系過程的文件和執行相關法律法規規定的業務指導規則進行審查,均認為其為內部文件,不應進行附帶性審查。

表3 法院對不同主體制定文件受理情況

(2)法定權限標準

除國務院以外的行政機關必須要在法定權限內所制定的規范性文件才能納入附帶性審查的范圍,倘若其超越法定權限或濫用職權所制定規范性文件,不具有規范性文件的效力,自然不是實質意義上的規范性文件。

3.權益標準

當規范性文件沒有法律、法規、規章作為依據,違法增加公民、法人和其他組織義務或減損其合法權益,該規范性文件應當被認定違法。法律中的基本法律對人身自由、犯罪和刑罰做出設定,一般法律可以對基本法律以外的權利和義務做出設定。法規、規章往往是對法律中的權利義務做出具體的規定。這樣的邏輯結構要求法律效力處于低位階的規范性文件,不得超出上位法的設定與規定,做出增加公民、法人、其他組織的義務或減損其合法權益的規范內容。權益標準是基于憲法的精神,尊重和保障人權的具體化,充分實現不得違背上位法的有效途徑。

4.程序標準

除國務院以外的行政機關必須按照法定程序所制定的規范性文件才能納入附帶性審查的范圍,未按照法定程序所制定的規范性文件,如在提案、討論修改、審查通過、簽署頒布等程序違反法律規定的程序。在所搜集的司法判決中法院認為《司法考試保密條例》未經部門行政首長簽署,不屬于部門規章,應當屬于規范性文件,可以予以審查。江蘇省南通市中級人民法院(2016)通中行終413的判決也最終反映了具體行政行為與規范性文件的關系具有緊密的聯系。

作為規范性文件前提的具體行政行為不符合程序標準。如起訴對象的具體行政行為本身就已超出起訴期限,法院不應受理具體行政行為,更不應審查該規范性文件。在劉寶伏訴北京市人民政府其他一審行政案件中,北京市第二中級人民法院裁定《北京市通州區人民政府(通政發[1995]76號)通縣人民政府辦公室關于魏莊等村更名和同心花園命名的通知》所作出的具體行政行為:67號征地批復和511號復議決定,由于房地產案件的起訴期限為20,該具體行政行為超過起訴的期限。

5.效力標準

除國務院以外的行政機關所制定的規范性文件必須是現行有效的規范性文件。效力標準所排除的類型是:第一,不生效的規范性文件:一般而言,向社會公布是規范性文件的生效要件,未向社會公布的不生效,不能作為行政行為依據;第二,失效的規范性文件:或規范性文件自身規定的有效日期屆滿或規范性文件被廢止或被清理;第三,無效的規范性文件:被上級機關或者自身宣布無效或者撤銷規范性文件。

(二)合理性標準(法外因素)

1.實事求是標準

規范性文件的上位法一般針對全國范圍內或者較大的區域的一般規范,而規范性文件相對上位法而言,所針對的區域較小,針對的對象更為具體清晰,一般要求的靈活性較高,對規范性文件制定主體的要求寬松。所以當上位法存在對于較大區域內的規范內容或者標準時,規范性文件在適合本區域內的實際情況,做非根本性質變化的調整,或者幅度標準上的改變,不應視為違反上位法的規定,認為是違法的規范性文件。

2.社會公益標準

在規范性文件的上位法未作任何規定時,規范性文件的合法與否的問題就轉化為合理與否的標準。一般而言,合理性的標準在于規范性文件是否考慮社會公共利益或者僅是一定范圍內其所針對不特定對象的利益,特別在土地征收的行政行為中有所體現。在陳小南與嵊州市人民政府城鄉建設行政管理:房屋拆遷管理(拆遷)一審行政判決書,浙江省紹興市中級人民法院審查嵊州市人民政府嵊政(2015)15號《嵊州市××中村房屋征收補償安置實施辦法》(試行),得出鑒于目前針對集體土地上房屋征收補償尚缺乏相應的法律法規規定,被告在作出涉案規范性文件時已經充分考慮被征收人利益,客觀上未減損被征收人的合法權益,所以認定該規范性文件不違法。

通過實踐中法院對規范性文件審查的案例進行分析,我們得到了兩個不同位階的構成要素,進而把有效性標準與內在性標準進行類型化分析后不難得出法院在現實社會環境中所秉持的審查準繩。2015年新賦予司法機關對規范性文件審查的權利本來應該是監督公權力機關合法行政,合理行政強有力的制度保障。但是迫于多方面的壓力,在權力實際運行中,法院對當事人請求附帶審查的要求往往提出多方面限制,審查之路百曲回腸,審查之名往往還未出生便及早夭折。通過實證調查可以發現,新《行政訴訟法》實施之后法院對當事人提出附帶審查請求準許的案例不足1/10,更不要去奢求司法機關在主動制度層面對行政機關做出抽象行政行為的行為給出強有力的監督與回應。訴訟法第53條的規定其實已名存實亡,這也是17年有關請求對規范性文件附帶審查案件急劇下滑的一個重要原因。

三、結語

本文在規范性文件審查理論指導下和具體司法實踐的基礎上,總結出實然意義上的審查標準,所做的是實證化的研究。筆者最后認為未來規范性文件審查標準能在有效性審查標準對于規范性文件與具體行政行為的聯系程度上采取形式標準,更能加強法院對于規范性文件審查的力度以及對行政行為的監督,同時在內在標準上采取審查嚴格的標準,形成外松內緊的審查標準體系。

[ 參 考 文 獻 ]

[1]朱芒.規范性文件的合法性要件——首例附帶性司法審查判決書評析[J].法學,2016(11).

[2]王紅衛,廖希飛.行政訴訟中規范性文件附帶審查制度研究[J].行政法學研究,2015(6).

[3]孫首燦.論行政規范性文件的司法審查標準[J].清華法學,2017(11).

[4]袁輝根.我國規范性文件附帶審查的實踐檢視與修正[J].山東科技大學學報,2017(4).

[5]王留一.論行政規范性文件司法審查標準體系的建構[J].政治與法律,2017(9).

[6]張璇.行政訴訟規范性文件附帶審查難度何在[J].上海法制報,2016-3-8.

[7]耿玉娟.規范性文件附帶審查規則的程序設計[J].法學評論,2017(5).