新西蘭:消滅外來肉食動物的戰(zhàn)爭

Sally

遠(yuǎn)遠(yuǎn)就能聽到的嘈雜聲,這是西蘭蒂亞給筆者的第一印象。

驅(qū)車離開新西蘭首都惠靈頓還不到15分鐘,各種鳥叫聲開始不絕于耳:此起彼伏的咕咕聲、高亢的嗡嗡聲。還有那些難以用言語描述的奇怪鳴叫聲。

在新西蘭的許多地方,包括本該體現(xiàn)出野生自然環(huán)境的國家公園,鳥兒的蹤跡已經(jīng)漸漸消失,那天籟般的鳴叫鮮有耳聞。而在這里,作為一個獨特的具有225公頃的世外桃源,西蘭蒂亞保護(hù)著新西蘭全國大量珍稀瀕危物種。在西蘭蒂亞,這些生物得以繁衍歌唱。在那里,筆者猛然意識到,在未被外來哺乳動物入侵之前,這個國家曾被多么美妙的聲音圍繞。

入侵生物讓島上鳥類瀕危

13世紀(jì)之前,蝙蝠是新西蘭唯一的哺乳動物。在沒有競爭的世界里,當(dāng)?shù)伉B類安逸地繁衍進(jìn)化。很多鳥類,比如鷸鴕和鸮鸚鵡,甚至失去了飛翔能力。性情溫順又不會飛,使得這些鳥類成為日后人類帶來的大量哺乳動物的盤中餐。這些外來肉食動物,每年吞噬2600萬只幼鳥和鳥蛋,該國四分之一的珍稀鳥類因而瀕臨滅絕。

如今很多鳥類僅棲息在天敵較少的離岸小島或者像西蘭蒂亞這樣的保護(hù)區(qū)內(nèi)。盡管如此,它們依然向我們展示著新西蘭原本的面貌。

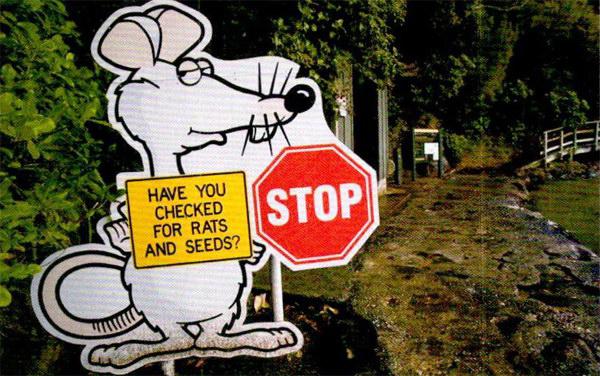

近年來,新西蘭的許多自然保護(hù)主義者和居民都加入到了“消滅食肉動物2050計劃”(Predator-Free2050)中。這個雄心勃勃的計劃打算通過滅絕所有入侵肉食動物來保護(hù)本土鳥類。而最近發(fā)布的“消滅食肉動物2050計劃”的研究戰(zhàn)略。則等同于宣告了所有老鼠、負(fù)鼠和鼬(一種大型鼬鼠)的末日。至今,沒有哪個國家,企圖在如此廣闊的疆域?qū)崿F(xiàn)上述目標(biāo)。澳大利亞的麥格里島是至今滅絕全部老鼠的最大島嶼。但該島面積僅50平方英里,而新西蘭面積是該島的2000倍。但新西蘭鐵了心,要在未來三十年內(nèi)完成這一生態(tài)目標(biāo)。

“消滅食肉動物2050”計劃野心雖大,但其背后確實有可助其實現(xiàn)的新技術(shù)——CRISPR。這項革命性的技術(shù),可以讓科學(xué)家更加精確且容易地編輯基因。不少自然保護(hù)主義者從中看到了希望,即通過在野生種群中傳播某種基因來消滅全島的老鼠。然而,假如被消滅的對象不是老鼠,而是人類呢?不少科學(xué)家,包括至少一名的基因編輯專家認(rèn)為。這可能會變成一場從帶著良好意圖的島國擴(kuò)散至全球的潛在生態(tài)災(zāi)難。

新西蘭人的目標(biāo)是消滅老鼠

2007年,萊斯·凱利退休回到闊別25多年的家鄉(xiāng)新西蘭,卻猛然發(fā)現(xiàn)小時候熟悉的鳥兒們失去了蹤影。當(dāng)他意識到這背后的罪魁禍?zhǔn)浊∈悄切┤肭值纳锖蟆KO(shè)想了一個大膽的計劃來消滅這些有害生物,并發(fā)起一個“Predator-Free New Zealand”(新西蘭無肉食動物)的游說組織來宣傳他的計劃。2011年,一名當(dāng)?shù)刂奈锢韺W(xué)家保羅·卡拉漢在西蘭蒂亞發(fā)表了一番激動人心的講話。大力支持凱利的有害生物滅絕計劃。

雖然卡拉漢在幾個月后便去世了,但他的話依舊鼓舞人心。詹姆士·拉塞爾便是深受這些話影響的人之一。他從小在新西蘭長大,現(xiàn)在是一名年輕的生態(tài)學(xué)家。對于祖國大量稀有鳥類瀕臨滅絕的情境。他也深感痛心。2015年,他和三名同事發(fā)表了一篇論文,闡述了在全國范圍內(nèi)根除有害生物的好處,并且預(yù)計該計劃可能需要50年時間,總共耗費60億美元。

自此,計劃變成了實際行動。新西蘭政府出資成立了專門的公司。公眾也竭力支持。反對的聲音當(dāng)然也有。有人認(rèn)為這是對有害生物不公正的迫害。有人則質(zhì)疑項目的可行性。

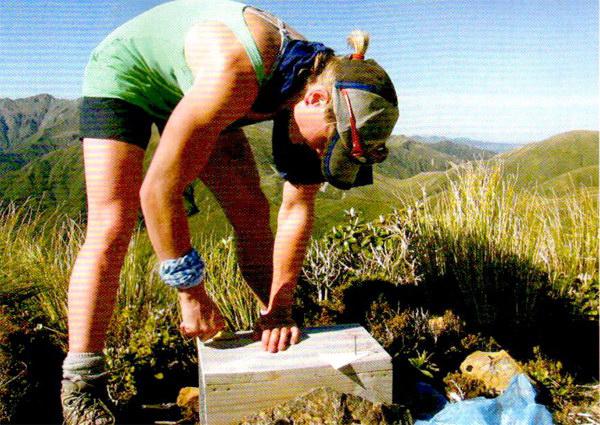

但一向樂觀的拉塞爾認(rèn)為,前路的困難不應(yīng)阻礙人們沿著已有的成就繼續(xù)前行。幾十年前,曾有自然保護(hù)主義者通過手工投毒方式將一座小島上的老鼠消滅殆盡。當(dāng)環(huán)保部門開始用直升機(jī)投毒后,更多的大型島嶼逐漸沒有了鼠患。雖然新西蘭本島有著不一樣的挑戰(zhàn),但支持項目的自然保護(hù)者認(rèn)為,依然可以通過創(chuàng)建西蘭蒂亞這種保護(hù)區(qū)并逐漸擴(kuò)大保護(hù)區(qū)的方式來實現(xiàn)目標(biāo)。

“但這樣做的話,成本難以估量。所以我們需要一種新的技術(shù)。能夠低成本大面積的解決問題。因此,我們想到了CRISPR。”拉塞爾解釋說。

不可逆轉(zhuǎn)的基因驅(qū)動

2014年,美國麻省理工學(xué)院生物學(xué)家凱文·艾斯威爾特畫了一張困擾他至今的文氏圖。在這張圖中,他和同事們提出了幾種基因驅(qū)動的可能用途。基因驅(qū)動是一項在野生動物中間傳播設(shè)計者基因(Designer Genes)的新興技術(shù)。通常情況下,一個給定的基因有50%的可能性會遺傳給下一代,但是基因驅(qū)動可以將其變?yōu)?00%遺傳。使得某種特質(zhì)在種群中通過幾代繁衍便迅速擴(kuò)散。自然界中鮮有此案例,但通過CRISPR。科學(xué)家可以專門設(shè)計這些基因驅(qū)動。

這一技術(shù)可以在蚊子種群間傳播抗瘧疾基因,或在農(nóng)作物之間傳播抗旱基因等。應(yīng)用的范麗非常廣泛,但風(fēng)險也異常巨大。理論上,基因驅(qū)動的傳播十分迅速且不可逆轉(zhuǎn)。它們可以徹底改變一個野生種群,而且一旦傳播開來,難以遏制。

艾斯威爾特自始至終都非常明白基因驅(qū)動的風(fēng)險。但他和同事無意中把控制入侵物種也列為基因驅(qū)動的應(yīng)用之一。而這正是新西蘭渴求的新技術(shù)。但是。艾斯威爾特并不贊成使用這種技術(shù)。

通過數(shù)學(xué)模擬,他證明基因驅(qū)動比自己預(yù)想的更具入侵性。他甚至強(qiáng)調(diào),基因驅(qū)動入侵性過于強(qiáng)大,哪怕是小規(guī)模的測試也會造成不堪設(shè)想的后果。他說,你無法將受到影響的生物隔離起來,最終他們攜帶的基因會傳播至整個目標(biāo)種群。如果目標(biāo)物種是棕色老鼠,那么最終受影響的其實是世界上的所有老鼠。因此,艾斯威爾特和來自奧塔哥大學(xué)的尼爾·格莫爾一起明確要求那些自然保護(hù)主義者徹底打消基因驅(qū)動的念頭。尼爾·格莫爾也是“消滅肉食動物2050”計劃的咨詢顧問。

新西蘭的自然保護(hù)主義者在野外放置捕鼠器

不過格莫爾也表示,即便我們允許采用基因驅(qū)動技術(shù),離真正的實現(xiàn)也還早。培養(yǎng)基因攜帶動物需要2-3年時間,實驗室中的個體測試又需要2年時間,接著是小面積的試驗,這大概需要更長時間。然而更大的問題不是技術(shù)障礙,而是政治因素。大多數(shù)國家視老鼠為害蟲,但有的國家卻賦予了其神性,并且在全球大多數(shù)生態(tài)系統(tǒng)中。老鼠也是必不可少的。滅絕老鼠。并不是一個國家可以說了算的,而是一個全球性決策。想想氣候變暖,在這個問題上達(dá)成國際一致性已經(jīng)困難重重,更別說基因驅(qū)動,這是個比全球氣候變暖更危險的工具。

拉塞爾雖認(rèn)同必要的預(yù)防措施,但他并不準(zhǔn)備放棄基因驅(qū)動。一開始,他甚至覺得艾斯威爾特的模擬高估了基因驅(qū)動的風(fēng)險。他認(rèn)為,老鼠雖然有比較強(qiáng)的旅行和殖民能力,但它們幾乎不具備入侵已有其他老鼠存在區(qū)域的能力。

對此,艾斯威爾特指出,老鼠也許做不到,但人絕對可以做到。攜帶特定基因的老鼠自己是不會游泳或沒有足夠數(shù)量侵占新領(lǐng)域,但人類可以攜帶傳播它們。鐵一般的先例就發(fā)生在許多年前:1997年,一些農(nóng)民為控制兔子數(shù)量將出血熱病毒非法走私進(jìn)新西蘭。毫無疑問,人們可以將攜帶特定基因的老鼠走私到世界上任何其他角落。

一旦基因驅(qū)動部署,勢必也會出現(xiàn)基因滅鼠劑黑市,這種蓄意的惡意行為,往往超出科學(xué)家的預(yù)期。“當(dāng)技術(shù)照進(jìn)現(xiàn)實,究竟會發(fā)生什么誰都預(yù)料不到。”艾斯威爾特說。

依舊不死心的拉塞爾認(rèn)為,基因驅(qū)動不必完全針對殺死老鼠,也可以傳播一種跟特定生態(tài)系統(tǒng)有關(guān)的基因。比如,讓所有新西蘭的老鼠對某種花生醬過敏。艾斯威爾特反駁道,這是在未經(jīng)其他國家的同意之下,把全球老鼠變成了轉(zhuǎn)基因生物。歸根結(jié)底,問題仍在于,如何把基因改造僅控制在新西蘭境內(nèi)。

另一方面,艾斯威爾特也在研究控制基因驅(qū)動強(qiáng)大影響力的方法。他引和了一個雛菊拓?fù)滏湹母拍睿椿駻驅(qū)動基因B,基因B驅(qū)動基因C,而基因A則不受驅(qū)動。攜帶這些基因的老鼠釋放到野生環(huán)境中后,基因A攜帶者會傳播基因B乃至C,但自身因沒有驅(qū)動則會逐漸消亡,隨著A的消亡,B和C也會相繼消亡。艾斯威爾特稱其為“雛菊驅(qū)動”,一且可用,部分國家的基因驅(qū)動項目便不會牽連到其他國家。

鸮鸚鵡——一種新西蘭獨有的可愛、笨拙、巨大且不會飛的鸚鵡

可能的正確示范

需要說明的是,盡管基因驅(qū)動在新西蘭自然保護(hù)圈內(nèi)呼聲很高,但眼下并未針對基因驅(qū)動制定任何實際方案。事實上。“消滅食肉動物2050”計劃的研究戰(zhàn)略僅僅提出了最值得探索的步驟,比如對當(dāng)?shù)乩鲜筮M(jìn)行基因組測序,跟國際專家如艾斯威爾特展開接觸,以及運行數(shù)學(xué)模擬等。

另外,也有當(dāng)?shù)亟M織發(fā)起調(diào)查,詢問民眾對采用基因技術(shù)控制有害生物的看法。初步結(jié)果顯示,8000名受訪者中,32%對基因驅(qū)動等技術(shù)感到可接受,18%認(rèn)為這些技術(shù)絕對不能碰,另外50%表示不確定或希望對此類技術(shù)進(jìn)行嚴(yán)格控制。

當(dāng)然,基因驅(qū)動并不是解決有害生物的唯一途徑。“消滅肉食動物2050”計劃背后的支持者同時也在積極尋找各種方法來改進(jìn)已經(jīng)經(jīng)過實踐檢驗的技術(shù)。

但是不管“消滅肉食動物2050”計劃最終會采取何種技術(shù),有一點毋庸置疑的是,類似的措施確有必要,也確實有效果。比如保護(hù)鸮鸚鵡——一種新西蘭獨有的可愛、笨拙、巨大且不會飛的鸚鵡。1960年代,人們認(rèn)為這種鸚鵡已經(jīng)滅絕。但是,在發(fā)現(xiàn)有少量鸮鸚鵡幸存,并經(jīng)過三十多年努力后,如今島上已經(jīng)有153只鸮鸚鵡。

放眼世界,新西蘭并不是唯一受到入侵物種影響的國家。在過去的700多年中,地球上已經(jīng)滅絕的脊椎動物中,在島嶼上滅絕的占到60%。半數(shù)情況下,罪魁禍?zhǔn)啄耸侨肭治锓N。如果“消滅肉食動物2050”計劃能夠做出正確的選擇,它無疑可以改變世界——然而,顯然不是借著不可阻擋的基因驅(qū)動來消滅有害生物。相反,這樣的計劃將會給其他國家做出示范,告訴他們,島嶼可以得到保護(hù),入侵的有害生物可以得到根除,行將滅絕的野生動物可以得到拯救。

“即便成功遙不可及,但我們已經(jīng)取得的成就和人們?yōu)橹Φ木褚炎銐蛘鸷橙诵摹!崩麪栒f。