文彭及其篆刻

文/王淵

圖1 文彭之印(朱文)

圖2 文彭之印(白文)

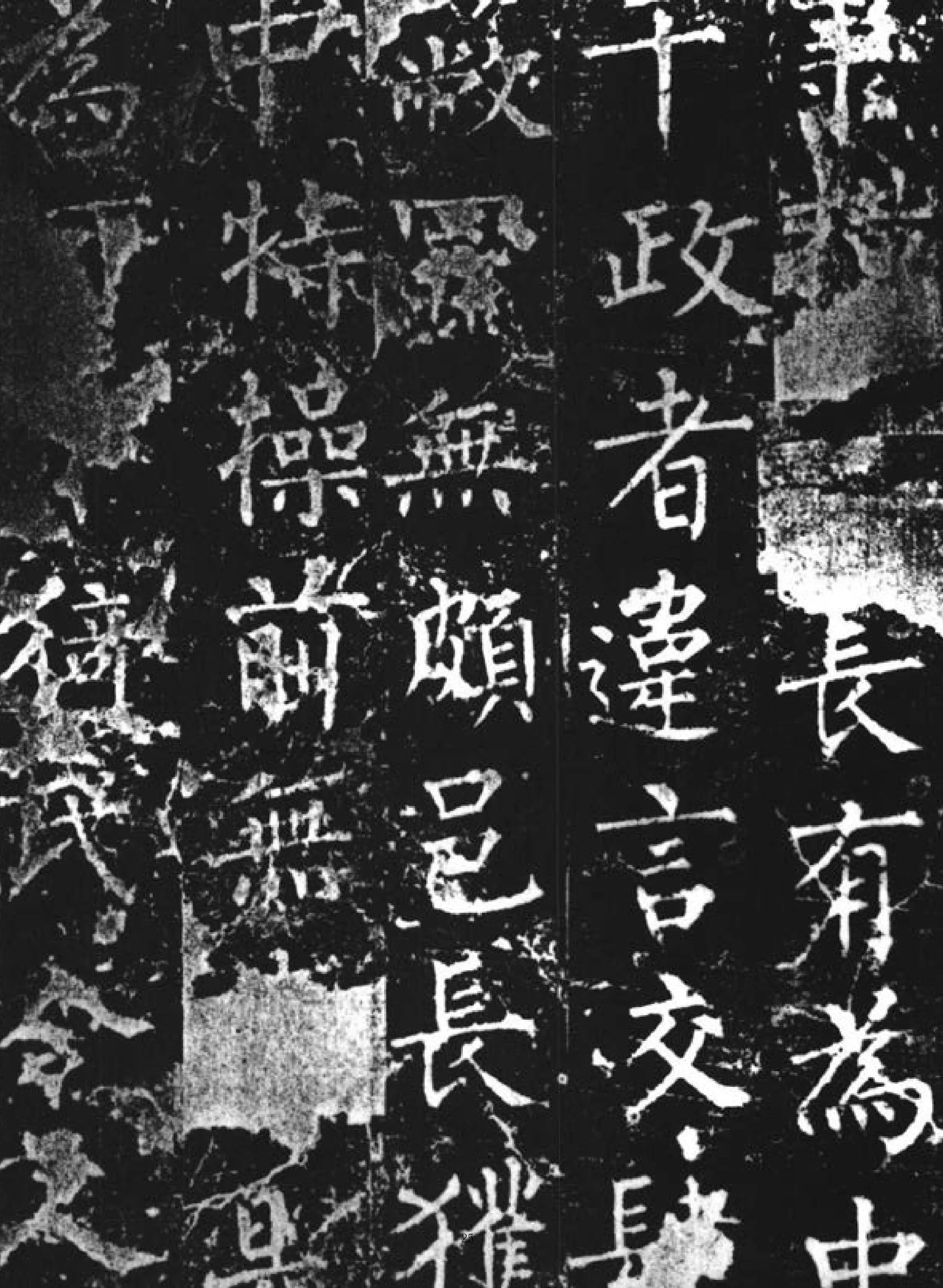

圖3.1 “琴罷倚松玩鶴”石章(附邊款)

圖3.2 “琴罷倚松玩鶴”石章(附邊款)

明代的蘇州地區是大批文人的萃聚之地,吳門藝術家不同程度地表現出對功名的輕視和對田園生活的向往,他們時常以詩、書、畫、印自娛。蘇州文氏一脈,代不乏人,早已成為藝術史上的佳話,文彭便是文氏門中繼文徵明之后的又一翹楚,尤其在篆刻上成就卓著。

文彭,字壽承,號三橋,長洲(今江蘇蘇州)人。文徵明長子。能書善畫,篆刻尤為著名。他刻印深得家學,極力主張學習漢印,力求雅正秀潤,以矯宋元曲屈盤繞的積習。在印材方面,多使用牙章,多數印為親自書篆,由李文甫代鐫。后來一次偶然的機會,在南京買下很多青田燈光凍石,因此棄牙就石。由于印材的改變,客觀促進了明代篆刻藝術的發展。

印例分析 :《文彭之印》朱文(圖1)。這是一枚牙印,為早期所篆。筆畫結體似元朱文,但篆書基礎較好,故覺挺拔遒勁,筆意較濃。

原印年久失邊,仿佛無邊之印。此印中“文”字第四筆上所加三小撇,分明有“蛇足”之嫌;“印”字上方“爪”部三筆彎曲向上,似是首創,晚明時甚為流行。

《文彭之印》白文(圖2)。篆法由小篆變化而來,此印章法趨于疏簡,在“不似”之中又有對漢印的神似,正如王稚登稱其作品“非俗非陋,不徇不拘”。雖無漢印渾厚,但與當時印人作比較,已經很好了。

《琴罷倚松玩鶴》朱文石章(圖3.1)。其印四壁有款曰:“余與荊川先生善,先生別業有古松一株,畜二鶴于內,公余之暇,每與余嘯傲其間,撫琴玩鶴,洵可樂也,余既感先生之意,因檢匣中舊石,篆其事于上,以贈先生,庶境與石而據傳也,時嘉靖丁未(1547)秋。”頂為“琴罷倚松玩鶴”楷書款。從這些款字可見是先書后雙刀篆刻而成的,需要指出,雙刀刻邊款乃是文彭首創。(圖3.2)

印學前輩柴子英先生曾認為這方印是清初至乾隆間人偽作的,但據考證,文彭與唐順之(荊川先生)確有交往,柴文說此印“深刓其底”是明末清初時印人的刻印方法,其實文彭當時正處于亦牙亦章的階段,而“深刓其底”的刻法正是從刻牙章的方法演變來的。目前尚無法肯定“琴罷倚松玩鶴”一印確為文彭的真品。

《七十二峰深處》(圖4)此為象牙章,現藏上海博物館,印面3.1cm×3.1cm,高4cm,邊款為文彭,是新中國成立后由華篤安、王明芳夫婦捐贈的。丁丑劫(1937年,歲次丁丑,日本軍國主義兵起,從上海附近金山衛登陸,浙江平湖、杭州相繼淪陷。次年夏至1939年秋,丁仁、高時敷、葛昌楹、俞人萃四人于丁丑吳淞戰役后將所藏印章匯輯而成《丁丑劫余印存》),印文極細,挺拔秀潤有力,由于丁丑之劫,加之火焚,故印文筆畫多有斷殘,或有大塊空白,這正好像七十二峰(文彭祖上出身之處,即南岳衡山“七十二峰”)在白云生處,被白云繚繞一般。

圖片4.1 “七十二峰深處”牙章(附邊款)

圖片4.2 “七十二峰深處”牙章(附邊款)

圖片4.3 “七十二峰深處”牙章(附邊款)

《七十二峰深處》也是深刓其底的刻法,堪稱明人元朱文的經典之作。相傳為明墓出土,按理說是比較可靠的,可惜無出土記錄。《明清篆刻流派印譜》中說,此印抗戰時出土的,然而此印曾見于1937年春江蘇省立圖書館主辦的“吳中文獻展覽會”,時間在抗戰正式爆發之前。

篆刻作品風格

一、漢代白文印風格。都是比較典型的以平正方直為主的漢印印式。其中一方“文彭印”為漢朱白文相間式的。(圖5)

二、受元人影響的白文印。篆法由小篆變化而來,章法趨于疏簡,在“不似”中又有對漢印的神似。(圖6)

三、元朱文印風格。“文彭”“三橋居士”印,較元人已有所變化,轉折處圓中帶方。晚年所作“國子先生”,其中“生”字大膽使用簡筆,似隸似楷,頗具新意。(圖7)

四、其他朱文印式。“文壽承氏”有些接近于漢朱文印,“長生”瓢印以大篆入印,可見其變化一斑。(圖8)

從上述印例中可以看出,其印式及風格已趨于多樣,由此可以看出他對傳統的繼承和發展,文彭的篆刻,從今天的眼光來看,似與“印宗秦漢” 的要求相去甚遠,其實這是現代人的審美習慣所產生的偏差。文彭以繼承吳門印派雅正風格為主,與當時吳中文人寄情山水、崇尚自然的審美情趣是一致的,也與吳門書畫的主流風格是一致的。

文彭與燈光凍

燈光凍是青田石的別名。現在專指“表面上黑色,也有微黃的,燈光下為黑紅”的品種,凝靈而質純,是最上等的純品。但在明、清早期,燈光凍是一種泛指。洪髯(清),青田人,他善刻,懂采石,并根據四十年經驗,評論燈光凍說:“石出在嶺溪坑,最好的是官(即燈)、高釭、老楓門、新楓門,都是燈光凍石,石的顏色青黃,石質光潤,燈前看它明如晶而體凝重,使人不敢狎視。此四者清初已不易得,品在晶玉之上。

圖5 文彭印;文壽承氏;文壽承氏;文彭之印;文彭印

圖6 三橋居士;文彭之印;壽承;壽承氏

圖7 文彭;三橋居士;文彭之印;國子先生

周亮工《印人傳》中《書文國博印章后》:

余聞國博在南監時,肩一小輿過西橋。見一蹇衛駝兩筐石,老髯復肩兩筐隨其后,與市肆互詬。公詢之,曰:“此家允我買石,石從江上來,蹇衛與負者須少力資,乃固勿與。”遂驚公。公睨視久之,曰:“勿爭,我與爾值且倍力資。公遂得四筐石。解之,即今所謂燈光也。下者亦近所稱老坑。”

文彭所得四筐是否全為高檔的新楓門之類不得而知。但在明代中期,此物似乎不是很貴重,據說是賣飾物用的。文彭得了這批凍石(販運石頭,估計筐不大),分解成印章料,被好友要了一百塊,又分出半數送與何震刻印。自此凍石篆印大行于天下。

圖8 文壽承氏 ;長生; 文彭

圖9 《集古印譜》書影

圖10 《承清館印譜》中文彭的作品

此事成為后來學者所津津樂道的傳誦,通常以為文彭自此開始自篆自刻使用石章,并在文人中形成風氣,但這不是事實!周亮工自己也說是“余聞”,即輾轉聽到的傳聞。文彭在南京國子監任上得到四筐石料的事是可信的,但當時的文彭已經是70多歲的老人了,而且眼睛患有白內障之類的疾病,刻印已十分艱難,絕不可能自此才開始刻石印。文彭之前石章的使用已非罕見之事,而吳中文人陳助、唐寅都曾使用過石章刻印。

為名家刻印

文彭一生除在蘇州外,曾到過南京、北京、嘉興等地,應該還曾為許多吳中以及外地的文人刻過印。如王穉登曾說:

余少有印癖,匣中尚多壽承之作,每一展玩,嘆其絕倫,謂解牛斫輪之技,千載不傳。

可見文彭確為王氏刻過印。還有嘉興大收藏家項元汴,與文彭交往密切,項氏許多藏品都是請文彭給他鑒定把關的。項氏有許多收藏印,清初朱彝尊在《贈許容》詩中提到:

往時長洲文博士,刻石類有松雪風。

墨林天籟閣書畫,以別真偽鈐始終。

未知朱氏的說法是否有根據,但以文、項的交往及一些項氏收藏印的風格來說,這種可能性是極大的。

隆慶末、萬歷初,上海顧從德編輯的《集古印譜》,曾經對印壇產生過很大的轟動,文彭與顧氏兄弟有往來,與顧從德之弟顧從義相交尤深,顧氏兄弟在收集古印時,很可能會請其鑒定,而《集古印譜》(及《印藪》)卷首玉印“疢(chèn) (圖9)

疾除永康寧萬壽休”,就是由文彭鑒定的,雖然鑒定的結果有誤。

以文彭當時的名聲,索印求刻者應該是比較多的。他為人刻印的態度亦極認真。有一次為人刻印,刻好后自己覺得不滿意,于是在寫給友人的信中說:

圖11 文彭自刻“壽承” 聯珠印

瓢印大不愜意,須用重作,前日已略為改,尚未停當,出月當為公料理不誤。

從現存的資料來看,文彭生前似乎沒有編輯過印譜。周亮工說:“印至國博,尚不敢以譜傳。”情況大致如此。見于流傳的有《文三橋先生印譜》,是清乾隆間人偽造的。

文彭印真偽

在明清人編輯的印譜中,可以散見一些文彭的作品,其中最早也是所錄最多的為萬歷間張灝所輯《承清館印譜》。張氏是吳中后學,且與文家還有些淵源,所錄應該是可靠的。

但所錄19方文彭印,如《明清篆刻流派印譜》刊錄的“任俠自喜”“天外賓”“檀心軒”“何地置老夫”等四方,線條都是橫平豎直,結字趨于緊密,過于類似,恐怕已非原作。 (圖10)

鑒于傳世文彭印章和譜錄作品的真偽難辨,晚清時魏錫曾曾指出:

余所見國博印章,獨其詩箋押尾“文彭之印”“文壽承氏”兩印真耳。未谷先生論文氏父子印,亦以書跡為據,今人守其贗作,可哂。

誠如魏氏所論,要認識文彭的篆刻及其風格,還應以其在傳世書畫中的鈐印為主。周應愿稱:

……子博士彭,克紹箕裘。間篆印,興到或手鐫之,卻多白文。惟“壽承” 朱文印是其親筆,不衫不履,自爾非常。

周應愿說的“壽承” 朱文印,應指見于其書畫的那方聯珠印。(圖11)

文彭對篆刻藝術的貢獻

長期以來,對于文彭的評價主要有兩方面:一是被認為是文人篆刻的開山鼻祖,一是被認為是繼王冕以后以石章治印的第二人,其實這兩點都站不住腳。

首先,如果說文彭是文人篆刻的開山鼻祖,等于抹去了吾丘衍、趙孟頫以來及吳門前輩從事印學實踐的歷史事實,容易使人疏忽文彭對傳統的繼承。

其次,很難說明王冕就是以石章治印的第一人。另外,前面已經提到過陳助、唐寅等吳中前輩已經接觸石章了,所以文彭作為以石章治印的第二人之說就很難成立。

那么文彭對于篆刻藝術的貢獻究竟在哪里呢?難道篆刻史上的“文彭”只是一個歷史的誤會?事實上,通過對歷史的梳理,通過以上的“兩個否定”,文彭在篆刻史上的形象和地位反而更加清晰。

一、從歷史的角度看,文彭繼承了元代吾丘衍、趙孟頫以來文人篆刻的優秀傳統。之前的吳門前輩在元代文人篆刻的基礎上,已經形成了吳門印章的雅正風格,文彭雖然是以守成為主的,但也有追求自我風格的自覺和嘗試,并使吳門文人印章的雅正風格更為凸顯。文彭可以說是元代以來文人治印的集大成者,在篆刻藝術發展過程中,起到了一個非常重要的承前啟后、繼往開來的作用。

二、文彭生平致力于篆刻藝術實踐,以其專精,超越了傳統文人對“雕蟲小技”篆刻的輕視或忽視。文彭同時及之前的吳中文人有許多曾對印學產生過興趣,有的刻過印。為什么當時只有文彭獨擅其名?有一個比較重要的原因是,在傳統觀念中,治印只是雕蟲小技而已,他們可能涉獵于此,但并不會以此炫耀,所以一般都是以自娛為主。而文彭生平致力于篆刻藝術實踐,超越了這一點,并且領袖風氣,使他成為一代印風的代表人物。文彭參與篆刻反映了篆刻藝術的創作自覺,可以說,自文彭開始,篆刻藝術已逐漸成為一門專門的藝術。

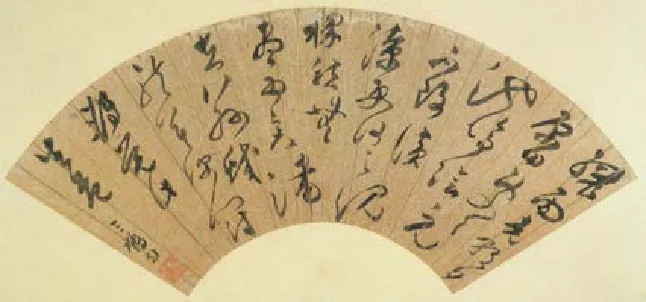

文彭草書扇面 臺北故宮博物院藏

三、文彭對于篆刻藝術的貢獻,最大莫過于他對篆刻的矯正推廣和對以后篆刻的直接影響。宋、元時期,刻印被曲屈盤繞的九疊文充斥,不講篆法,不合六書,任意肢解的文字被用于治印,秦漢印那種淳樸自然的格調蕩然無存。文彭矯正印壇時弊,力挽狂瀾,提倡師法秦漢,吸取古法。朱簡說:“自三橋而下,無不人人斯籀、字字秦漢,猗歟盛哉。”文彭自60歲步入仕途,后歷任嘉興府學訓導、順天府學訓導、北京國子監學錄和南京國子監博士,以其所負篆刻之名,對當時的影響和對篆刻藝術推廣的作用是可想而知的。之后,萬歷年間最重要的印人何震、蘇宣以及金光先等,都是他的弟子;吳中及附近地區的一些印人如王伯欽、璩之璞、陳萬言、李流芳、歸昌世、沈野、徐象梅、趙光、汪關等,也都直接或間接受其影響。晚明所有的篆刻流派,總是與他有著這樣或那樣的淵源聯系,文彭可以說是晚明篆刻的導師。

四、追求“殘缺”的自然之美和詩文佳句入印。文彭從古代印章長期風化、剝蝕的現象中,領略到印章的質樸、自然的“殘缺”美感受,并應用于自己的治印當中。沈野在《印談》中記載:“文國博刻石章完,必置櫝中,令童子盡搖之。”這說明文彭治印主張精心制作但不露出人工雕琢的痕跡,追求的是古印古樸的藝術趣味。他的這種注重形式的審美觀,立即得到許多治印之人的效仿。后來治印人敲邊去角的手段應該來源于此。在刻印內容上,除姓名等私印外,文彭還常精選一些詩文佳句,借以此表現自己的風雅之趣,進而把這些篆刻鈐蓋在書畫上,增加了書畫的美感,提高了篆刻的功用。他的這種做法,不僅拓寬了印文的題材,更主要的是增強了篆刻的文人情趣,為之后的文人治印鋪平了一條康莊大道。

文彭畢生致力于篆刻創作,在篆刻藝術上達到了一個新的高度——古雅醇正、靜穆清麗。作為印壇領軍人物,他承前啟后,力矯時弊,師法秦漢,大膽創新,吸引了許多文人投身到篆刻藝術中,出現我國篆刻藝術的第一個流派——吳門派,最終使篆刻藝術走上了雅正的道路,影響極其深遠。