書譜解(四)

文/溫炳濤 于海成

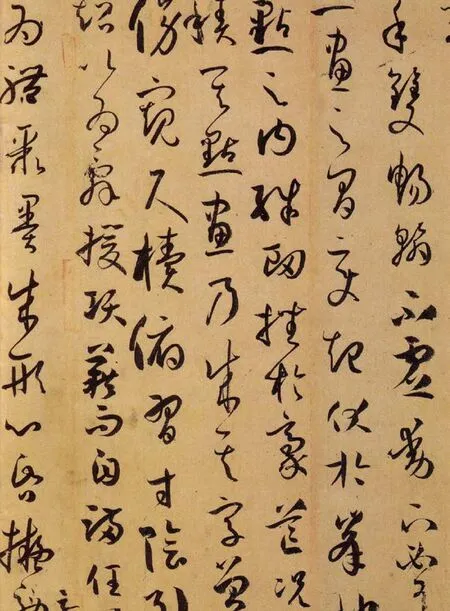

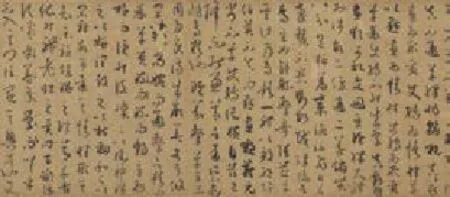

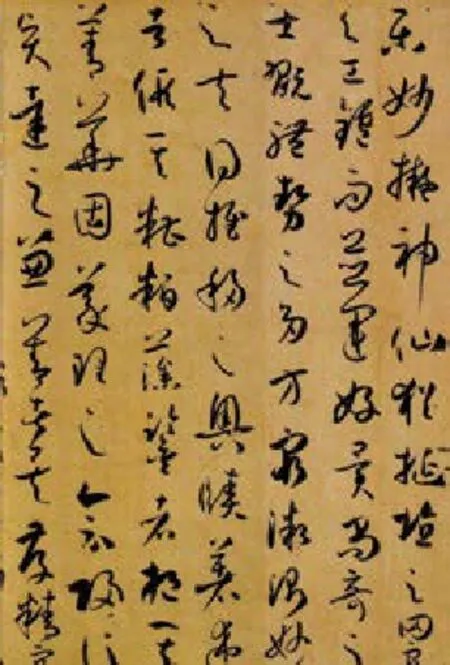

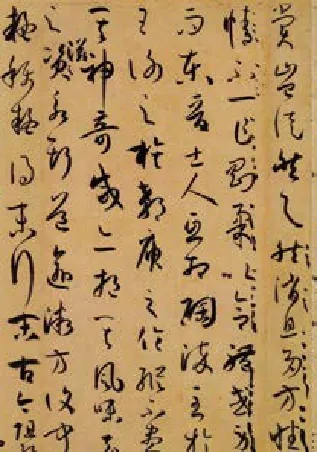

書譜局部

《書譜》是唐孫過庭著并手書的一篇書法理論專文。其對正草二體書法闡述之精辟見解,廣泛為書法家所接受。致其注釋、譯注、臨寫者甚多。此卷現存墨跡,據查是孫過庭親書,縱二十七點一厘米,橫八百九十八點二四厘米,乃宗『二王』一派的清麗草書,水平之高可目為唐朝一流水平之作,受歷代書家珍重。前有宋徽宗瘦金書『唐孫過庭書譜序』簽,并有『宣和』聯珠璽等印。原作曾經宋王鞏、王詵,元虞集,明嚴嵩、韓世能,清孫承澤、梁清標、安岐等收藏,后入乾隆內府,現藏于臺北故宮博物院。除墨跡本外,并有歷代刻本多種傳世。著名的如『太清樓本』是宋徽宗大觀三年(一一〇九年)刻本,此本最好。可惜只存殘片十四頁,原石早佚,此為海內孤本。原墨跡缺三十余字,首開前十七字可補墨跡所缺。有張伯英、羅暖、林志鈞、馬敘倫、齊燕銘等跋,并有『石門吳乃琛忱珍藏』『清凈』等藏印八方,由陳叔通家屬捐贈給國家,現藏故宮博物院。還有薛紹彭刻本。宋以后還有幾種版本,都不精(如吳說刻本、曹驂刻本、文徵明停云館刻本、陳瓛刻本等等)。到了清朝,有天津安岐的『安刻本』較好,稍后的『三希堂本』亦好。日本也有刻本流傳。

原文:

而東晉士人,互相陶①淬②。至于王、謝之族,郗、瘐之倫③,縱④不盡其神奇,咸⑤亦挹其風味。去⑥之滋⑦永⑧,斯道愈微⑨。方復聞疑稱疑、得末行末,古今阻絕⑩,無所質問;設⑩有所會⑩,緘⑩秘⑩已深。遂⑩令學者茫⑩然,莫知領要⑩,徒見成功之美,不悟⑩所致之由。

注釋:

①陶:喻教育、培養。

②淬 :磨煉,勉勵。陶染:熏陶感染。南朝梁劉勰《文心雕龍·體性》:“然有才庸雋,氣有剛柔,學有深淺,習有《雅》《鄭》并性情所鑠,陶染所凝。”

③倫:輩,類。

④縱:即使。

⑤咸:皆、都。《易·乾》:“首出庶物,萬國咸寧。”

⑥去:距離,差別。

⑦滋:愈益,更加。

⑧永:久遠。去之滋永:猶言離開得愈久。

⑨微:衰落。

⑩古今阻絕:古今相去甚遠,時代隔絕。

⑩設:即使、假如。

⑩會:理解,領悟,懂。

⑩緘:封閉。為書信封口曰“緘”。

⑩秘:秘密。緘秘:猶指封閉隱秘。

⑩遂:于是,就。

⑩茫:模糊不清,對事理全無所知。

⑩領要:亦要領,指話語或文章的要點。《資治通鑒·唐高祖武德二年》:“陛下語太多,而無領要。”

⑩悟:理解,明白,覺醒。

譯文:

東晉的士大夫,互相熏陶濡染。至于王氏、謝氏的大族,郗氏、庾氏之輩,即使未能盡得書法的神奇,也深受當時書風的影響。離東晉越遠,書法越衰落。后世的書家聽到古人有疑問的理論反而稱贊,沒有掌握書法的根本,運用次要的理論指導書法。古今相隔,我們無法當面向古人求教;假如有所體會,便深藏不露;使其他學書者茫然不得要領,只看到他人書法寫得精妙,沒有領悟書法寫得精妙的原因。

解析:

“書不學晉終下品”,雖然自唐代有此言,但從孫過庭這一小段文字可見,唐朝人重視晉朝書法的程度。唐太宗時代崇尚右軍固不待言,到了孫過庭時代,唐朝士大夫心目中仍是“去之(晉)滋永,斯道愈微”。晉朝人士以書互為標榜,“尺牘書疏,千里面目”,那種林下姿態,文采風流,到了中唐,實在不是孫過庭等當時士人所能夢到的了。“晉人尚韻,唐人尚法”,書法藝術的尚韻時期,盡管在某種書體(如楷書)技術上還不十分完善,但確能達到“韻致第一”的境界,無怪乎有識的書壇人士每當掉首右軍,便依依似有不盡留戀之意。

原文:

或乃就①分布②于累年,向③規矩而猶遠④,圖真不悟,習草將迷⑤。假令薄⑥解⑦草書,粗⑧傳⑨隸法,則好溺偏固,自閡⑩通規。詎知心手會歸,若同源而異派⑩;轉用之術,猶共樹而分條⑩者乎!加以趨變適時,行書為要;題勒方⑩,真乃居先。草不兼真,殆⑩于專謹⑩;真不通草,殊⑩非翰札⑩。

注釋:

①就:到,從事,開始進入。

②分布:分間布白,指字的點畫結構布置及字與字,行與行之間關系的安排,即所謂結字或整體布局,構圖。

③向:對著,朝著,與“背”相對。

④此二語謂對真書的書寫規則無所領會,寫起草書來更覺困惑。

⑤薄:輕微,少。

⑥解:懂,明白。

⑦粗:疏忽,不周密。

⑧傳:傳遞;傳送。

⑨閡:阻隔不通。

⑩派:水的支流。

⑩條:植物的細長枝。

⑩畐:同“幅”,布帛的寬度。“方畐”指方形的箋冊。中國古代點誥,詔命,表奏等均用方形箋冊,故“方畐”亦借指重要文書。

⑩殆:大概,幾乎。

⑩謹:慎重,小心。

⑩殊:特別,很。

⑩札:古時寫字的小木筒。翰札:泛指書信筆札。

譯文:

有些人雖然多年注重點畫結構,但離規矩還很遠,臨摹楷書不領悟筆法,學習草書就會迷惑不解。假使稍微能寫草書,粗略地傳承一些法則,便固守己見,不采用公認的法度。他們不能理解,心手交融在一起,就象水同源而流向不同;“轉”和“用”的技法,就像同一棵樹上分布不同枝條。適應變化和時用,行書地位重要,題榜刻石,楷書為先。草書不兼具真書,似乎近于單調拘謹;真書不參入草意,不是書信。

解析:

書法藝術雖然表面看來一色、一點、一線而已,但難也就難在這一色一點一線之中。作為大多數人能掌握的文字,人皆欲寫好,而真正能從文字上升到書法藝術境界的太少。所以一旦發現有些字寫出只要標榜學習某家某體,便從而習之,究竟是好是壞,是否合乎書法要求,其藝術價值根本無一準星。孫過庭自唐朝就由此感慨,可見今日妄談創新是早有淵源的。今天有些確有心得的書家,面對“得末行末”的“創新”者只是冷眼相看,這當然不是“緘秘已深”。解決“徒見成功之美,不悟所致之由”的辦法就是以傳統為法,深入學習古人留下的寶貴經驗,然后手下才不致迷茫。

原文:

真①以點畫為形質,使轉為情②性③;草以點畫為情性,使轉為形質。草乖使轉。不能成字,真虧④點畫,猶可記文。回⑤互⑥雖殊,大體相涉⑦。故亦旁通二篆,俯貫⑧八分;包括篇草,涵⑨泳飛白。若毫厘不察,則胡、越⑩殊風⑩者焉。

注釋:

①真:真書,指篆書和隸書,不是楷書。

②情:外界事物所引起的喜、怒、愛、憎、哀、懼等心理狀態。

③性:人或事物的本身所具有的能力、作用等。

④虧:缺損。

⑤回:曲折,環繞,旋轉。

⑥互:彼此。

⑦涉:牽連,關聯。相涉:有關聯的。

⑧貫:古代穿錢的繩索,穿,通,連。

⑨涵:沉,潛。泳:在水里游動。涵泳:深入體會。宋羅大經《鶴林玉露》:“正淵明詩意,詩字少意多,尤可涵泳。”

⑩胡:北胡。越:南越。胡、越:胡與越,分別指北方與南方的各民族,胡在北越在南,疏遠隔絕,自然風格大不相同。

⑩風:社會上長期形成的禮節、習俗。

譯文:

真書由點畫表現形態,由使轉表達情感;草書由使轉表達情感,由點畫表現形態。草書違反使轉的寫法,便不是漢字;楷書缺少筆畫,還可以記錄成文。真書和草書雖有不同,但大體互有關系。所以還要學通大篆、小篆,融會隸書,參酌章草,浸淫飛白,如果不仔細研究,那真書和草書像北胡、南越的風俗大不相同。

解析:

《書譜》中的這一小段是楷書、草書藝術的精髓之語。關于寫字和書法的形質和情性問題,孫過庭很精辟地提出了“真以點畫為形質,使轉為情性;草以點畫為情性,使轉為形質”。寫字和書法的區別在于,寫字僅具形質,書法不僅有形質還必須富情性。因為任何事物都有形質——形體本質,但不一定有情性——性格感情。感動人處主要是依靠事物的性格感情。我們知道,書法作為一種藝術形式,組成它的各個部分,都必須從方法技巧上講究,絕不能把筆下的字作為表達思想感情的文字符號來處理的。楷書的每一個點畫都必須講究技法,這每一點畫的技法之根本就是使轉——使毛筆在楷書的每一點畫中正確運轉。草書的形質和情性在表現手法上正和楷書相反:使轉即是草書的基本筆法,因而常被寫草書之人所留心,一個草書字,連起碼的使轉——鉤環盤紆的風度都不好,當然是“不在不通之例”的了,然而在粗通草書使轉的應用之后,不理解點畫的表現在書中的作用的作草書者,卻大有人在,莫怪寫書的草書不能感動觀者——無情性的草書是失敗的。好的草書作品必須是柔和之中內含剛勁,流暢之中內寓穩重。綜合孫過庭的見解,我們可以從“點畫”“使轉”在楷書、草書中的不同功用悟出組成楷書、草書的內在精神和外在表現是互相憑借和依賴的。一幅好的楷書必須是在方正穩重的外見之中寓有流暢歡快的內涵;一幅好的草書則必須實在流暢歡快的外貌之中寓有方正穩重的內涵。

原文:

至如鐘繇隸奇①,張芝草圣②,此乃專精一體,以致絕倫。伯英不真,而點畫狼藉③;元常不草,使轉縱橫④。自茲⑤以降⑥,不能兼善者,有所不逮⑦,非專精也。

注釋:

①奇:臻于奇絕。

②圣:躋于圣境。

③狼藉:此之謂點畫密布。

④縱橫:筆勢奔放。

⑤茲:這,這個,此。

⑥降:下。

⑦逮:及、達到。《荀子·堯問》:“魏武侯謀事而當,群臣莫能逮。”

譯文:

至于鐘繇隸書臻于奇絕,張芝草書躋于圣境,因為他們專精于一體,達到精妙絕倫。張芝不以楷書見長,但他的草書中點畫起伏頓挫,鐘繇不擅長草書,而他的真書中使轉縱橫交錯。自鐘繇、張芝之后,不能兼備真、草書優點的書家,達不到鐘張的成就,不是因為他們專精一體。

解析:

只有做到“明察毫厘,然后極精。”孫過庭拈出鐘繇、張芝二人具體分析了這個道理。草書的點畫和楷書的使轉,是今天寫字人很難體察的。楷書要寫好,絕不是平正就能表達盡的,真正的優秀楷書,是于平正之中處處體現流動、歡快,絕無呆板、澀滯之弊。要達到這個水平,關鍵是把草書的使轉運用到楷書的每一筆中來。反之,草書絕不可草率從事,張張慌慌、輕浮流滑是草書之大忌,草書要于流暢之中求穩妥,其關鍵則是把楷書的點畫形質(方正、端莊)寓于草書的每筆每字之中。其實,上文孫過庭所謂的“真以點畫為形質,以使轉為情性;草以使轉為形質,以點畫狼藉”,說的就是張芝草書中點畫具備楷書的“形獨而意連”,“元常不草而使轉縱橫”說的是鐘繇楷書的每一筆都具備草書的源綿不斷、流暢貫通。

原文:

雖篆、隸、草、章,工①用②多變,濟成③厥④美,各有攸⑤宜。篆尚⑥婉⑦而通⑧,隸欲⑨精⑩而密⑩,草貴⑩流⑩而暢⑩,章務⑩檢⑩而便⑩。然后凜⑩之以風神⑩,溫之以妍潤⑩,鼓之以枯勁。和之以閑雅。故可達其情性,形其哀樂。驗燥濕之殊節,千古依然;體老壯之異時,百齡俄頃。嗟乎,不入其門,詎窺其奧者也!

注釋:

①工:技術和技術修養。

②用:物質使用的效果。

③濟成:相助促成,《后漢書·盧植傳》:“嵩皆資用規謀,濟成其功。”

④厥:代詞,其。《尚書·伊訓》:“古有夏先后方懋厥德,罔有天災。”“濟成厥美”即濟美,猶言在以前的基礎上使美好的東西發揚光大。

⑤攸:所。《易·坤》:“君子有攸往,先迷后得主,利。”各有攸宜:指各有所宜。

⑥尚:尊崇,注重。

⑦婉:柔順,和順,(說話)曲折含蓄。

⑧通:沒有阻礙,可以穿過,能夠達到。

⑨欲:需要。

⑩精:細密的,與“粗”相對。

⑩密:精致,細致。

⑩貴:值得看重,重視。

⑩流:像水那樣流動不定。

⑩暢:痛快,盡情地。

⑩務:一定。

⑩檢:約束,限制。

⑩便:簡單。

⑩凜:可敬、畏懼。

⑩風神:中國古代美學用語,原指人的風采神韻,后指文藝作品中的氣韻。

⑩溫:通“蘊”,猶指積蓄、含蓄。

譯文:

雖然篆書、隸書、今草、章草,技巧和效果不同,它們表達出的精美,各有所宜:篆書注重婉轉而圓通,隸書需要精勁而茂密,草書重視流動而暢達,章草務求有法度而簡單。然后以風采神韻讓它可敬,以妍美濕潤來使它含蓄,以瘦硬老勁使它振作,以安閑雅致使它和婉。這樣,可以表達作者的稟性,體現作者的哀樂。察看用筆方法,自古以來標準不變;體會壯年和老年的差別,頃刻之間即可理解。唉,沒有步入書法大門,如何了解它的奧秘呢!

解析:

篆、隸、草、章四體特征的總結,孫氏此論甚精。篆書之作最忌故作古拙,使面目猙獰,篆書本身結字已古,少為時人所識,若再以古拙奇怪為追求則無法識認,所以要秀美圓通。隸書的布白不可疏闊,因為一旦疏闊則幾同楷書,所以要精勁而緊密。草書行筆不可猶豫,胸有成竹一氣呵成,流暢通快是草書之特色。楷書后起于各體,技法很嚴謹,所以作楷書之際要處處講究(檢),既有高超之藝術標準,又便于識認,這才是優秀楷書作品。以上是四體書的形體特征,僅有形體,不能感動觀者,還要講究外在風度和內在氣質——外觀、內涵都與精神有關。所以孫氏接下來從精神上談了書法的內涵和外觀。以凜、溫、鼓、和四個字論風神、妍潤、閑雅、情性。凜——速度,用勁疾之法以求體貌奪人,此風神也。溫——輕清,用溫柔之法達姿容秀麗,此妍潤也。速度的勁疾和輕清的溫柔,都是外現體貌奪人,姿容秀麗的手段。所以凜和溫是外在的風度。鼓之內蕩,用內發之力使得書法筋骨有力,這就是枯勁的憑藉。和——內平,用心平氣和——內在的平緩使得書法穩重從容,這就是閑雅的根據。內蕩而得的筋骨有力與內平而得的穩重從容,都可表現枯勁和閑雅的內在氣質。其實書法最吃緊處是在“動、靜”兩個字中求活法。試看,“凜之以風神”是動,“溫之以妍潤”是靜,“鼓之以枯勁”是動,“和之以閑雅”是靜。這樣以動、靜相對照,相呼應,才能成就書法藝術的最高境界。