大客流背景下烏魯木齊地鐵1號線二道橋站的現狀分析與改進建議

阿布力克木·托合提 朱文瀚 張冠增

(1. 新疆大學建筑工程學院, 830047, 烏魯木齊; 2. 同濟大學建筑與城市規劃學院, 200092, 上海//第一作者,副教授)

二道橋地區地處烏魯木齊市天山區,是烏魯木齊市兼具居住功能的重要特色商業、文化、旅游、公共服務中心之一(見圖1)。該地區商業規模較大且相對集中,分布多個學校、醫院等公共設施,客流密集。

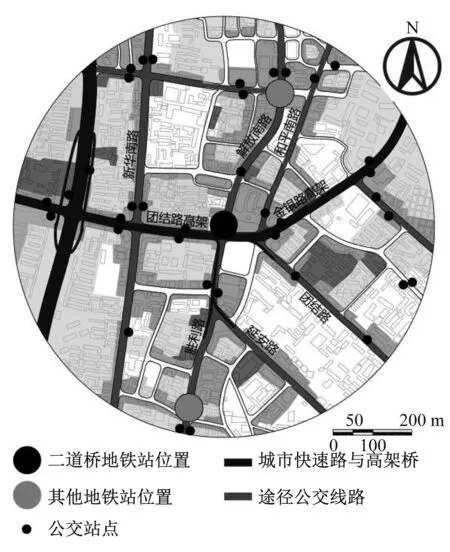

二道橋同時還是烏魯木齊的城市交通樞紐。其周邊有外環路高架和數條城市主干路,還有19條公交線路的站點(見圖2),車輛密集,道路交通擁堵問題嚴重。

圖1 二道橋地區的主要城市功能分布

圖2 二道橋地區的交通概況

1 二道橋地區客流分析

1.1 客流構成

二道橋地區的主要功能為特色商業與游憩休閑,故內部交通以步行為主,其他的各種交通方式都需要與街區內的步行交通系統進行連接,從而轉變為步行客流。二道橋地區人口規模大、構成復雜。從性質上看,二道橋步行客流主要分為商業客流、旅游客流、生活客流及公交換乘客流。未來地鐵建成后還會增加客流量。

(1) 商業客流。商業客流主要集中于商業設施中,具有規模大、速度慢、密集度高的特點。二道橋地區的大量沿街商鋪與國際大巴扎及二道橋交易市場等商業中心結合,形成了連續的商業界面。大量商業客流主要集中在解放南路、天池路和國際大巴扎內部的步行街中。

(2) 生活客流。生活客流主要由當地居民、辦公人員及上學就醫人員等構成。二道橋地區包含6個街道,有約20萬居民[1]。此外,二道橋地區不僅有大量辦公場所,還配置了9所重要學校(在校學生約2萬人)、4座市級大型醫院(病床數約5 000張)和數座小型醫院等公共服務設施。生活客流大多會呈現出固定時段的日高峰特征,其中不少會選擇地鐵出行。

(3) 旅游客流。二道橋地區是新疆重要的旅游景區和特色民族商業街區。在旅游旺季,二道橋地區月均接待游客可達百萬人次。

目前,二道橋老城區日均客流量可達10萬人次以上。地鐵建成后,新增客流會和二道橋商圈原有客流形成疊加效應,從而增加地鐵站出入口附近的客流擁堵壓力。

1.2 客流特征

二道橋地區的客流聚集中心位于二道橋交易市場和國際大巴扎一帶。以國際大巴扎所在的解放南路為中心,客流向四周分散分布;在主要道路沿線,以重要出行目的地為中心形成次一級的客流聚集點。

二道橋地區客流的主要通道是解放南路、和平南路、團結路等城市道路。客流與車流交匯處主要為天池路與解放南路路口、解放南路與團結路路口及團結路與平南路路口(見圖3)。

團結路為城市的主干道,其上部為外環路高架,對當地的步行交通系統有阻隔作用。雖然建有地下通道,但隨著客流規模的增加,團結路南北兩側客流難以流動。

此外,在東西方向上,二道橋地區被解放南路與和平南路所分割,其中天池路商業步行街被解放南路的車行流線所分割。從客流分布上看,二道橋地區的車行道路對人行路線有著明顯的阻隔,這一情形在三處人車交叉點更為嚴重。

注:1——團結路高架下,車流密集,步行通過能力差; 2——團結路與和平路交叉路口,人流密集,步行人流通行困難; 3——解放南路,為車行道,車流量大; 4——天池路,為步行商業街,步行人流被解放南路隔斷

圖3 二道橋周邊主要的人車交叉點

2 二道橋地鐵站現狀分析

2.1 二道橋地鐵站概況簡述

烏魯木齊市地鐵1號線二道橋地鐵站位于解放南路的天池路口至團結路口段。站點周邊有國際大巴扎、二道橋交易市場、團結劇場、南大寺,以及眾多醫院和學校。地鐵站共設置4個出入口。1號及2號出入口均面向解放南路與天池路交叉口,主要服務來自解放南路和天池路商業街的客流;3號出入口與團結劇場合建,3號及4號出入口服務來自南面勝利路和團結路的客流。地鐵站4個出入口均位于團結路與解放南路交叉口北側(見圖4)。

2.2 二道橋地鐵站出入口存在的問題

2.2.1 地鐵出入口通達性較弱,周邊空間狹小

地鐵出入口的設置應該與周邊人行流線緊密結合,從而使客流能夠迅速疏散或聚集,到達相應的目的地。在二道橋地鐵站的4個出入口都設置在解放南路上,其中1號和4號出入口雖與國際大巴扎相通,但其出入口的方向卻與國際大巴扎出入口的客流方向不一致。

圖4 二道橋地鐵站總平面圖

地鐵站與商業建筑的出入口附近空間狹小。大中型商店建筑的主要出入口前,應留有人員集散場地,且場地的面積和尺度應根據零售業態、人數及規劃部門的要求確定[2]。二道橋地鐵站1號出入口緊鄰國際大巴扎北側出入口,并緊靠沿街店面,疏散場地難以滿足疏散要求。

此外,地鐵進出站客流、商圈內客流、上下班及學生客流均將在出入口附近匯合。平時客流量已十分巨大,如再遇瞬時大客流,則難以迅速引導疏散。可見,地鐵出入口周邊交通擁堵概率很高(見圖5)。

圖5 二道橋地鐵站位置及周邊人流

2.2.2 地鐵出入口與周邊建筑距離過近

解放南路兩側的人行通道較為狹窄,難以負荷巨大的客流。地鐵修建后,一方面,其出入口等又擠占了原本有限的空間,進一步降低了步行通道的疏散能力;另一方面,二道橋地鐵站會面臨日益增加的客流壓力。可見,在地鐵站運營期間,尤其是高峰期,地鐵出入口會受到瞬時大客流沖擊,而現有疏散空間明顯不足。

二道橋地鐵站的1號和4號出入口都緊靠國際大巴扎設置,未滿足文獻[3]中國家民用建筑防火間距不應小于6 m的標準要求,存在地鐵運營安全隱患。其中:1號出入口直接與天池路解放南路路口銜接,在地鐵站出入口前并未設置緩沖區,故而疏散空間較為不足(見圖6 a));4號出入口附近有一處面積稍大的街角場地(見圖6 b)),雖有一定的疏散能力,但其疏散空間依然有限。

二道橋地鐵站2號和3號出入口周邊空間較充裕,設置了一定的集散空間。其中2號出入口的集散空間與天池路步行街直接連接,而且周邊有多個商業建筑的出入口及地下通道出入口(見圖6 b))。該出入口不僅要承擔地鐵站出入客流的集散功能,還需承擔當地居民、辦公、購物及旅游等客流的疏散功能,存在緊急情況下的客流疏散隱患。

2.2.3 與現有城市公共交通系統聯系較弱

二道橋地區公交系統較為發達,在團結路和解放南路上分布著多處公交站點。而地鐵出入口所在的解放南路只有二道橋公交站和天池路BRT(快速公交系統)站臺,其余站點則分布在團結路和和平南路上。地鐵與公交的換乘客流大多需穿越路口,故相應路口的疏散壓力較大。

a) 1號出入口

b) 2號出入口

c) 4號出入口

2.2.4 地鐵站無障礙設計較欠缺

隨著醫療設施和社會福利的改善,我國人均預期壽命不斷增加。據統計,2016年烏魯木齊市常住戶籍老年人口有38.48萬人,達到常住戶籍總人口的14.91%,已經達到了老齡化社會的標準[5]。因此,各類公共服務設施的設計應充分考慮無障礙設計。

車站應設置無障礙電梯,且無障礙電梯應設置在付費區[6]。在二道橋地鐵站僅有3號出入口附近設置了無障礙電梯,但付費區并未設置直達站臺的無障礙電梯。自動扶梯和出入口步行梯也未考慮其他無障礙輔助設施。此外,地鐵內步行通道與城市無障礙步行系統也未作銜接。總體而言,無障礙設計較為欠缺。

2.2.5 與周邊商業空間的連接不足

二道橋地區聚集的大量商業設施被幾條主干道分割。為保持道路兩側商業設施的連續性,必須以地上人行道或地下通道進行連接。而二道橋地鐵站4個出入口及其地下通道雖貫通了解放南路東西方向,但由于地鐵出入口客流方向未與商業設施出入口客流方向協調,故實際上未能實現增加道路兩側商業空間的連續性。

3 建議

根據對二道橋地鐵站入口建設中出現的若干問題和現狀分析,提出若干建議。

3.1 地鐵設計優化建議

由于二道橋地區有多所學校和醫院,有大量居民,可以預見地鐵的生活客流會有明顯的高峰段。所以地鐵站的設計不但要考慮一般狀態下的客流聚集和疏散,同時還要充分考慮高峰時段的瞬時大客流疏散問題。此外,對于二道橋地區來說,地鐵的開通必然會帶動二道橋地區新一輪的商業規模擴張,引起客流的大規模增長。因此應當做好應對預案,采用增設或擴建出入口及通道等方式,來確保地鐵站的疏散能力,并提高商業設施的利用率

地鐵站的出入口可以逐步擴建。出于安全性的考慮,應盡量避免客流在地面空間的過分聚集。根據不同的出行目的地規劃客流路線,通過預留、擴建或增設地下通道,可將地鐵站與客流出行目的地連通。應做好地鐵站點出入口相關標志,從而在地鐵站內對客流進行合理分流。

地下通道和出入口的優化設置,可參照南京新街口地鐵站,依據客流量的增加,逐步增加地鐵出入口和地下通道的數量,并在一些重要位置預留好與商業設施銜接的出入口。

目前看來,4號出入口可與團結路與解放南路交叉口的地下通道直接連接,將團結路南側的客流通過地下通道直接引入地鐵站之中。這樣既解決了地面道路交叉口步行通過困難的問題,也可增加地鐵站的可達性。1號出入口處則建議新增1條地下通道,服務解放南路東西側的步行客流,使之免受快速車輛的干擾。通過該新增通道亦可增大地鐵站的服務范圍,同時解決地鐵車站出口前疏散空間不足的問題(見圖7)。

3.2 與地鐵結合的商業開發建議

與地鐵結合的地下商業空間有著諸多優點[7]。首先,地下商業街不受城市快速交通的影響,可以保證適合商業空間的客流速度;其次,地下商業空間不受惡劣天氣的影響,可以確保穩定持續的客流量;再次,地鐵與商鋪可以在客流上形成良好的互補效應,地鐵為商鋪聚集人氣,商鋪為地鐵提供客流,從而促進共同發展。

圖7 地下通道改造及增建方案

南京的新街口地鐵站商圈便是這種商業模式的成功典例[8]。南京新街口路口周邊有4個規模較大的商圈,分別是南京世界貿易中心、德基廣場、南京國際金融中心和南京國際貿易中心。但新街口處的2條地面道路將這4個商圈分割開來,使客流無法通過地上進行聚集。通過地鐵站點和地下商業街的建設,該新街口的商業成功地聯通起來,并且形成了強大的商業集聚效應。目前,南京新街口地鐵站已成為亞洲最大的地鐵站,而新街口商圈更成為了中國商貿密集度最高的商圈。

二道橋的地鐵站商圈規劃也可參考南京的新街口地鐵站商圈,充分利用通道和出入口設計,實現商業開發與地鐵的共同發展。

3.3 與其他交通方式的銜接

地鐵站出入口主要連接城市步行交通系統,所以在地鐵出入口建設中應注重出入口與步行交通的連接設計。

地鐵站作為城市交通系統的一部分,需與其他公共交通設施配合才能發揮其最大效能。故地鐵出入口應注意與原有公共交通系統的聯系。建議對道路公交站點進行合理的搬移,可縮短地鐵站與道路公交站點之間的距離,使地鐵站能更好地嵌入整個城市的公共交通系統。此外,地鐵與道路公交換乘客流是地面客流的重要組成部分,通過地鐵與道路公交站點的良好對接,還可便捷高效地疏散這部分客流,同時減少地鐵站周邊的客流壓力。

[1] 《烏魯木齊統計年鑒》編輯委員會.烏魯木齊統計年鑒2010—2016[M].北京:中國統計出版社,2016.

[2] 中華人民共和國住房和城鄉建設部.商店建筑設計規范JGJ 48—2014[S].北京:中國建筑工業出版社,2014.

[3] 中華人民共和國住房和城鄉建設部.建筑設計防火規范:GB 50016—2014[S].北京:中國計劃出版社,2014.

[4] 徐杭蘇,李素瑩.上海軌道文通3號線車站站臺黃色禁停區的實踐[J].城市軌道交通研究,2011(7):15.

[5] 中華人民共和國住房和城鄉建設部.地鐵設計規范:GB 50157—2013[S].北京:中國建筑工業出版社,2013.

[6] 曲淑玲.日本地下空間的利用對我國地鐵建設的啟示[J].都市快軌交通,2008(5):13.

[7] 巫麗娟. 南京新街口地鐵站地區的發展初探[C]∥中國城市規劃學會,南京市政府.轉型與重構——2011中國城市規劃年會論文集.北京:中國城市規劃學會,2011:12.

[8] 李婷婷,張冠增.城市軌道交通站點地區交通設施研究[J].城市軌道交通研究,2010(2):14.

[9] 彭賡.城市軌道交通站點地上集散空間設計研究——以廣州地鐵軌道交通為例[D].廣州:廣東工業大學,2013.

[10] 苗秋云.上海賽車場站一級方程式賽車散場客流的限流與分流組合方案[J].城市軌道交通研究,2013(2):43.