地下道路匝道設(shè)置交通匯入專用車道方案研究

王 越,潘 迪,冀 健

(北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司,北京市 100082)

0 引言

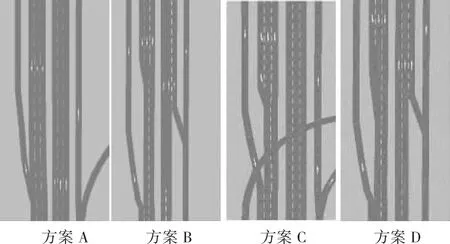

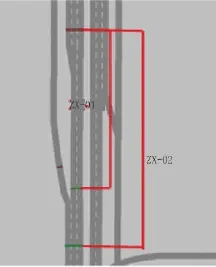

深圳前海地下道路由于出入口匝道間距較小,入口匝道變速車道和漸變段總長(zhǎng)度僅有70 m左右,匯入長(zhǎng)度不足。為了使匝道交通流更易匯入主線,采用了一種壓縮主線車道,將原有3車道變成2車道,騰出外側(cè)車道作為匝道交通匯入專用車道的交通組織方案。以深圳前海地下道路平面線形中的Z9入口匝道合流區(qū)為藍(lán)本,在VISSIM5.4中搭建地下道路入口匝道合流區(qū)4種交通組織方式的路網(wǎng)。搭建的路網(wǎng)如圖1所示。

圖1 入口匝道合流區(qū)四種交通組織方案VISSIM路網(wǎng)

1 主線車道壓縮位置的差異分析

通過分析方案C與方案B的仿真數(shù)據(jù),可評(píng)價(jià)主線車道壓縮位置對(duì)交通流運(yùn)行特性的差異。

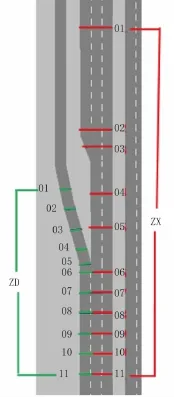

1.1 交通流速度差異

為比較兩種方案主線和匝道交通流運(yùn)行速度差異,在兩種方案VISSIM仿真文件中設(shè)置了速度檢測(cè)器(見圖 2)。其中:主線上ZX01為主線起點(diǎn)(兩方案位置相同),ZX02和ZX03分別為漸變段起點(diǎn)和中點(diǎn)(兩方案位置不同),ZX04和ZX05平均分布在漸變段終點(diǎn)至合流點(diǎn)間,ZX06為合流點(diǎn),之后每隔10 m設(shè)置了一個(gè)檢測(cè)器,直至合流點(diǎn)后50 m的ZX11;匝道上的設(shè)置匹配主線,合流點(diǎn)前有5個(gè)檢測(cè)器,合流點(diǎn)后有5個(gè)檢測(cè)器。需要說明的是在合流點(diǎn)后主線檢測(cè)器僅檢測(cè)主線2車道交通流的平均速度,而匝道檢測(cè)器僅檢測(cè)最外側(cè)車道,即由匝道進(jìn)入車輛的速度。

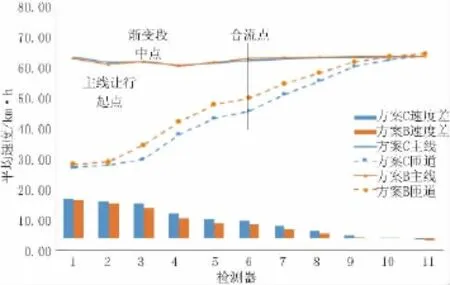

圖 3為方案B和方案C的主線及匝道各檢測(cè)器所采集到的交通流速度變化情況,其中柱狀圖表示相同位置檢測(cè)器主線與匝道交通流的速度差。可以看出:

(1)采取方案C,會(huì)導(dǎo)致主線交通流在合流點(diǎn)前方速度略有降低,匝道交通流在合流點(diǎn)前方速度有所升高,從而降低了合流點(diǎn)主線和匝道交通流的速度差異,提高了安全性;

(2)采取方案B,匝道交通流速度整體提高,匝道交通流能夠快速通過交織區(qū),對(duì)提高匝道交通流的通行效率有顯著作用。

綜上所述,主線在合流點(diǎn)物理鼻端前方一段距離壓縮車道為三變二的交通組織方式與在物理鼻端處壓縮車道的交通組織方式相比,前者使得主線與匝道的速度差異更小,匝道同主線交通流的速度連續(xù)性更加合理[1],從而既能提高匝道通行效率,同時(shí)又能保證匝道車輛的行駛安全性。

圖2 入口匝道交通組織方案B與方案C速度檢測(cè)器設(shè)置示意圖

圖3 入口匝道交通組織方案C與方案B交通流運(yùn)行速度對(duì)比圖

1.2 排隊(duì)長(zhǎng)度

由于采取主線壓縮車道,將原有3車道變更為2車道,騰出外側(cè)車道作為匝道,交通匯入專用車道,匝道交通流不存在排隊(duì)問題,因此只需要設(shè)置檢測(cè)器評(píng)估主線車道變換點(diǎn)的排隊(duì)長(zhǎng)度即可[2]。為此,在兩種方案漸變段終點(diǎn)位置設(shè)置了檢測(cè)器。

仿真結(jié)果發(fā)現(xiàn):主線在合流區(qū)物理鼻端處壓縮車道,由3車道變?yōu)?車道,使得主線外側(cè)車道并入左側(cè)車道時(shí)的排隊(duì)長(zhǎng)度為21 m,而主線在物理鼻端前一段距離即開始變換車道則導(dǎo)致同一位置的排隊(duì)長(zhǎng)度達(dá)到25 m。這主要是由于在交通量相同的情況下,主線提前變更車道使得主線道路供車輛正常行駛的距離變短,很容易出現(xiàn)主線車輛尚未匯入左側(cè)車道,后續(xù)交通流已到達(dá)交織區(qū)的現(xiàn)象,因此采用主線在物理鼻端前變換車道的交通組織方式會(huì)使主線排隊(duì)略有增加。

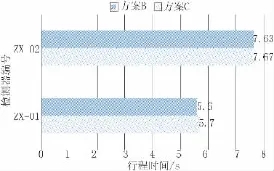

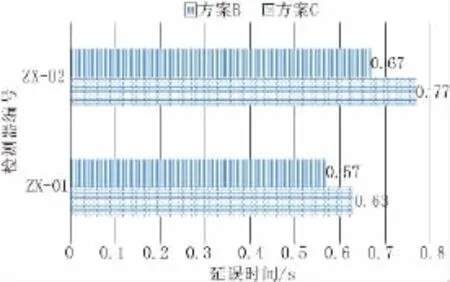

1.3 行程時(shí)間及延誤

由于方案B與方案C主要調(diào)整的是主線的交通組織方式,匝道交通流的行程時(shí)間不受影響,因此檢測(cè)器只需要評(píng)估主線路段的行程時(shí)間及延誤,即檢測(cè)主線車輛在“3變2”路段的行程時(shí)間及在該主線路段行駛的總行程時(shí)間(見圖4)。

圖4 入口匝道交通組織方案C與方案B行程時(shí)間及延誤檢測(cè)器設(shè)置示意圖

仿真結(jié)果顯示,采用主線在物理鼻端前變換車道的交通組織方式實(shí)施后,主線車輛在通過整個(gè)合流區(qū)所需要的時(shí)間均有所減少,能夠有效提高主線車輛的通行效率(見圖5、圖6)。

圖5 入口匝道交通組織方案C與方案B主線行程時(shí)間對(duì)比圖

綜上所述,采用主線在物理鼻端前變換車道的交通組織方式延長(zhǎng)了主線交通流在合流區(qū)前2車道橫斷面的距離,從而使得主線車輛有更多的時(shí)間適應(yīng)2車道道路,避免了主線車輛剛剛經(jīng)過三變二車道的交織區(qū)后即面臨匝道入口的交織區(qū),提高了主線車輛行駛的安全性,同時(shí)縮短了主線整體路段的行程時(shí)間和延誤時(shí)間,路網(wǎng)的整體運(yùn)行效率得到提高。從而說明,前海地下道路入口匝道合流區(qū)采用主線在物理鼻端前變換車道的交通組織方式更能提高效率和安全性。

圖6 入口匝道交通組織方案C與方案B主線延誤對(duì)比圖

2 主線車道變換漸變段設(shè)置方式分析

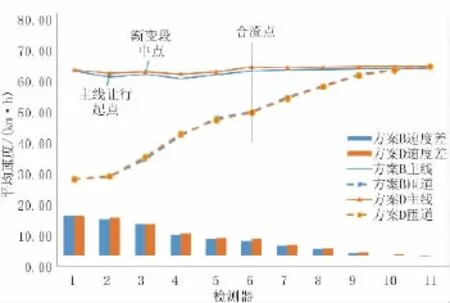

通過分析方案B與方案D的仿真數(shù)據(jù),評(píng)價(jià)主線車道變換漸變段設(shè)置長(zhǎng)度對(duì)交通流的影響。

2.1 交通流速度差異

為比較兩種方案主線和匝道交通流運(yùn)行速度差異,在兩種方案VISSIM仿真文件中設(shè)置了速度檢測(cè)器。

圖7為方案B和方案D的主線及匝道各檢測(cè)器所采集到的交通流速度變化情況。可以看出:

圖7 入口匝道交通組織方案B與方案D交通流運(yùn)行速度對(duì)比圖

(1)兩方案中由匝道進(jìn)入主線的車輛速度基本相同,未產(chǎn)生較大差異,因此漸變段加長(zhǎng),并不會(huì)影響匝道交通流的正常行駛速度;

(2)主線車道變換漸變段加長(zhǎng),能夠提高主線車流的整體速度,從而有效改善主線交通流通過合流交織區(qū)的通行效率[3]。

由此說明,主線車道三變二漸變段加長(zhǎng)的交通組織方式能夠在保持匝道匯入主線交通流的運(yùn)行速度的前提下,同時(shí)較大幅度地提高主線交通流的速度,對(duì)于提高整體路網(wǎng)的通行效率有顯著作用。

2.2 排隊(duì)長(zhǎng)度

兩方案均為主線車道三變二,騰出外側(cè)車道供匝道交通流匯入專用車道方案,匝道交通流不存在排隊(duì)問題,因此檢測(cè)器仍然設(shè)置在兩種方案漸變段終點(diǎn),以評(píng)估主線車道變換點(diǎn)的排隊(duì)長(zhǎng)度。

仿真結(jié)果顯示:車道變換漸變段未加長(zhǎng)時(shí)主線外側(cè)車道并入左側(cè)車道點(diǎn)第3小時(shí)時(shí)的排隊(duì)長(zhǎng)度為25 m,而漸變段加長(zhǎng)后引起的主線排隊(duì)長(zhǎng)度只有18.3 m,因此將主線車道變換漸變段加長(zhǎng)對(duì)于緩解主線外側(cè)車道交通流的排隊(duì)問題具有顯著作用。

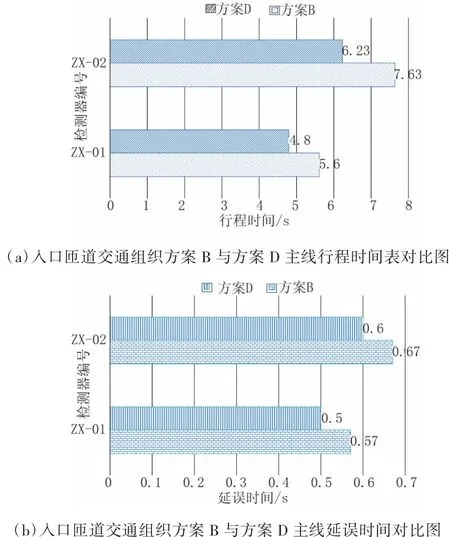

2.3 行程時(shí)間及延誤

方案B與方案D只調(diào)整主線的交通組織方式,匝道交通流的行程時(shí)間不受影響,因此檢測(cè)器只需要評(píng)估主線路段的行程時(shí)間及延誤。

圖8結(jié)果顯示:主線車道變換處漸變段距離加長(zhǎng)后,主線車輛經(jīng)過車道變換路段以及整個(gè)合流區(qū)所需要的時(shí)間均有較大幅度的減小。因此將主線車道變換漸變段延長(zhǎng)可以有效提高主線車輛的通行效率。

圖8 入口匝道交通組織方案B與方案D主線行程時(shí)間及延誤對(duì)比圖

綜上所述,在主線車道三變二處設(shè)置較長(zhǎng)的并線漸變距離,可以使主線最外側(cè)車道的車輛在并線時(shí)有更多的機(jī)會(huì)并入左側(cè)2車道,從而消除了對(duì)后續(xù)車輛的影響,減少了最外側(cè)車道的排隊(duì)長(zhǎng)度,進(jìn)而縮短了主線整體路段的行程時(shí)間和延誤時(shí)間。因此說明,前海地下道路入口匝道合流區(qū)內(nèi)的主線車道三變二路段采用較長(zhǎng)的漸變段距離更能提高交通流的安全性及運(yùn)行效率。

3 結(jié)論

綜上所述,前海地下道路入口匝道合流區(qū)采用主線在物理鼻端前變換車道的交通組織方式更能提高效率和安全性。前海地下道路入口匝道合流區(qū)內(nèi)的主線車道三變二路段采用較長(zhǎng)的漸變段距離更能提高交通流的安全性及運(yùn)行效率。

[1]李文權(quán),周榮貴.高速公路合流區(qū)車道交通量分布特征[J].公路交通科技,2004,21(12):76-79.

[2]張大慶,張智洪.城市道路交通問題與對(duì)策探討[J].重慶交通大學(xué)學(xué)報(bào):社會(huì)科學(xué)版,2002(2):59-61.

[3]李文權(quán),王煒,鄧衛(wèi),等.高速公路加速車道上車輛的匯入模型[J].中國(guó)公路學(xué)報(bào),2002,15(2):95-98.