枯草芽孢桿菌加寡聚酸碘不同施藥方式對棉花黃萎病的防治效果*

王正明,付小燕,王文剛,王艷

(1.湖北省棗陽市農業技術推廣中心,湖北 棗陽 441200;2.湖北省棗陽市農業執法大隊,湖北 棗陽 441200)

0 引言

隨著農業供給側結構性改革的不斷深入,湖北省棗陽市的棉花種植結構方式發生了很大變化。一熟制棉花和早春地膜棉種植面積逐年減少,麥茬花套種和麥后花種植面積逐年增加,隨之而來的棉花黃萎病發生面積和危害程度又呈上升趨勢[1]。植物誘抗劑利用誘導因子激發植物自身的抗病性,使之產生抗菌物質,從而達到防治病害的目的,為植物病害的防治開辟了一條新途徑,在防治土傳病害方面應用效果良好[2-3]。以芽孢桿菌為代表的微生物菌劑在防治棉花黃萎病等土傳病害的研究應用已成為植物保護研究的熱點。在使用芽孢桿菌過程中,除了氣候條件外,土壤環境對防治效果的發揮尤為重要。因為芽孢桿菌作為向特定生態系統引入的拮抗微生物要在土壤中定殖并發揮作用,必須要有相應的土壤環境,而這些都直接影響到藥效的發揮[4-5]。

近年來,作者在實際工作中發現植物誘抗劑與芽孢桿菌混用,對棉花黃萎病的防治表現良好的防治效果。為了進一步確定其防治效果,解決生產實際中存在防治效果不穩定的現象,于2017年進行了采用不用施藥方式施用植物誘抗劑加芽孢桿菌防治棉花黃萎病的防效試驗。現將試驗結果總結如下。

1 試驗材料和方法

1.1 試驗地基本情況

試驗地選擇在湖北省棗陽市隨陽農場管理區王灣村二組,試驗棉田上年棉花黃萎病為一般嚴重程度。土壤質地為黃壤土,有機質17.5 g/kg,堿解氮82.6 mg/kg,有效磷5.8 mg/kg,速效鉀91.3 mg/kg,pH值6.5。試驗所用棉花品種為鄂雜棉10號,采用傳統河泥方塊育苗,于4月23日播種,5月25日移栽,種植密度為27000株/hm2。

1.2 試驗材料

枯草芽孢桿菌(10億活芽孢/g)可濕性粉劑為湖北大地豐歌農業科技有限公司生產;20%寡聚酸碘可濕性粉劑為農業部規劃設計研究院生產;液體石蠟為荊門煉油廠生產;玉米芯粉末粉碎后干燥過2 mm篩。

1.3 試驗方法

試驗設5個處理,3次重復,共15個小區,隨機區組排列,小區面積20 m2。

處理A為藥劑拌種:將棉種用適量水濕潤,然后加入定量藥劑,其藥量為每公斤種子加枯草芽孢桿菌菌粉100 g再加20%寡聚酸碘可濕性粉劑50 g,與種子充分混勻,于4月23日播種。

處理B藥劑噴霧:使用劑量為20%寡聚酸碘可濕性粉劑1500 g/hm2加枯草芽孢桿菌菌粉1500 g/hm2,于6月10日對處理內棉株噴霧,噴液量為450 kg/hm2。

處理C為藥劑穴施:將20%寡聚酸碘可濕性粉劑1500 g/hm2加枯草芽孢桿菌菌粉1500 g/hm2再加液體石蠟450 ml/hm2充分混合,再與玉米芯末45 kg/hm2充分混勻,于5月25日棉花移栽時放入打好苗穴內,蓋上好土,然后澆上適量的水。

處理D為藥劑灌根:將20%寡聚酸碘可濕性粉劑3000 g/hm2加枯草芽孢桿菌菌粉3000 g/hm2混勻,加水5400 kg/hm2,于6月10日灌根,每株棉花用藥量約200 mL。

處理E為空白對照。

1.4 調查方法

分別于棉花移栽后60 d(7月24日,棉花初花期)和90 d(8月23日,棉花盛花結鈴期)觀察棉花長勢和長相并進行病情調查。病情調查采取每小區連續定點20株,調查發病株和病情指數。病級參考棉花成株期黃萎病鑒定的全國統一標準,分0,1,2,3,4共5級[6]。計算發病株率,病情指數和防治效果。

2 結果與分析

2.1 對棉花的安全性觀察結果

施藥后不定期目測各處理棉花生長情況,各處理均未發現棉花生長的異常現象,說明各處理的藥劑用量對棉花生長安全。

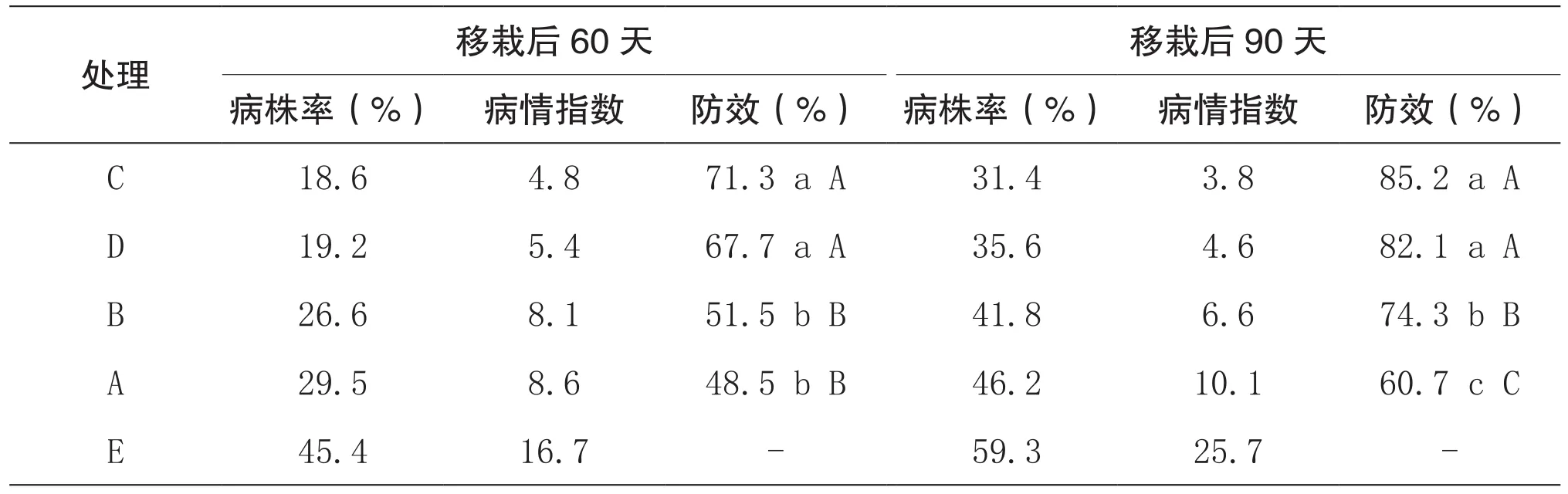

表1 各處理在棉花移栽后60天和90天的發病株率、病情指數和防治效果

2.2 對棉花黃萎病的防治效果

各處理在棉花移栽后60 d和90 d棉花黃萎病發病株率,病情指數和防治效果見表1。

2.2.1 棉花初花期的防治效果

對棉花初花期(注:這一時期一般是棉花黃萎病發生高峰期)黃萎病的防治效果,以處理C、處理D防治效果明顯優于處理B和處理A;處理C、處理D的防治效果分別為71.3%和67.7%,這兩者之間防治效果差異不顯著,但處理C和處理D均極顯著高于處理B和處理A;處理B和處理A的防治效果分別為51.5%和48.5%。

2.2.2 棉花盛花結鈴期的防治效果

對棉花盛花結鈴期(注:這一時期一般是棉花黃萎病發生次高峰期)黃萎病的防治效果,處理C、處理D分別為85.2%和82.1%,處理C、處理D仍然極顯著優于處理B和處理A,但兩處理之間防治效果亦是差異性不顯著。處理B防治效果(為74.3%)極顯著高于處理A(為60.7%)。

3 小結與討論

試驗結果表明,在棉花移栽時于穴底施20%寡聚酸碘可濕性粉劑1500 g/hm2加枯草芽孢桿菌菌粉1500 g/hm2再加液體石蠟450 mL/hm2再加玉米芯末45 kg/hm2對棉花初花期和盛花結鈴期的黃萎病的防治效果分別為71.3%和85.2%;在棉花移栽后15天用20%寡聚酸碘可濕性粉劑3000 g/hm2加枯草芽孢桿菌菌粉3000 g/hm2兌水灌根對棉花初花期和盛花結鈴期的黃萎病的防治效果分別為67.7%和82.1%;在棉花移栽后15天用20%寡聚酸碘可濕性粉劑1500 g/hm2加枯草芽孢桿菌菌粉1500 g/hm2兌水噴施對棉花初花期和盛花結鈴期的黃萎病的防治效果分別為51.5%和74.3%;用該兩種藥劑拌種的防治效果只有48.5%和60.7%。表明移栽時穴施最好、灌根其次、噴霧第三、拌種最差。綜合考慮防治效果和人工費用等因素,建議采用穴施方式使用枯草芽孢桿菌加寡聚酸碘防治棉花黃萎病。

對于施藥時間和施藥劑量還有待進一步優化。

[1]王正明,陳明,王文剛.幾種植物誘抗劑對小麥紋枯病防治效果研究[J].湖北植保,2012(6):18-19.

[2]孫玉祥,王瑞霞,周燚,等.植物誘導抗病性研究進展[J].中國植保導刊,2010,30(10):15-17.

[3]王正明,曾玲玲,檀銀忠,等.幾種植物誘抗劑對棉花黃萎病的防治效果[J].棉花科學,2012,34(6):24-25.

[4]楊普云,趙中華.農作物病蟲害綠色防控技術指南[M].北京:中國農業出版社,2012.

[5]王正明,王艷,王文剛.枯草芽孢桿菌不同施藥方式防治地黃枯萎病的效果[J].湖北植保,2017(5):22-23.

[6]王正明,王艷,王文剛.不同吸附載體對木霉菌防治棉花黃萎病的效果[J].棉花科學,2014,36(1):19-21.