成都地震臺地電場觀測干擾因素分析

李雪浩,劉華姣,趙乃千,林 建,李貴元

(1.成都地震基準臺,四川 成都 611730;2.康定地震中心站,四川 康定 626001)

地電場是重要的地球物理場之一,對于地電場進行觀測是獲得地震前兆觀測數據,主要觀測地電場的地表分量及其時空變化。根據不同的場源,地表地電場可以劃分為大地電場和自然電場兩大部分。其中大地電場是由地球外部的各種場源在地球表面感應產生的分布于整個地表或較大地域的電場,一般具有廣域性。自然電場是地下介質由于各種物理、化學的作用在地表形成的較為穩定的電場,一般具有局部性(中國地震局,2001;中國地震局監測預報司,2002)。由于地電場本身容易受區域電磁環境等因素的影響,這對地電場觀測環境條件提出了更高的要求。于是要求地電場數字化儀器要大幅提高了采樣率與靈敏度,但是干擾因素也進入到觀測系統中,數據曲線形態變化復雜多樣,這給正確排除干擾、準確識別與地震孕育過程有關的地電場異常變化帶來了很大的困難。成都地震臺2014年更換了電極和測量線,通過對2014年之后的地電場觀測數據進行系統的整理分析,我們總結了觀測數據的日變形態特征,并對一些觀測中常見的干擾因素和干擾特征進行了歸納,這有利于進一步提高觀測資料質量,更好為震情跟蹤和地震預報提供基礎信息。

1 地電場觀測簡介

1.1 觀測場地

成都地震臺位于都江堰市與郫縣交界的走石山,這里地處龍門山地震斷裂帶的前山斷裂,從地質角度來看這里的地層是屬白堊系礫巖經風化剝蝕后形成的,周圍均為第四系沖積物所覆蓋的農田。地電觀測場地建設在第四系覆蓋層和下伏巖石上。整個儀器系統觀測區大部分為農田耕作土地,觀測場地勢開闊平坦。但是,隨著經濟建設的發展,臺站周圍已經有工業設施分布,存在工業游散電流的影響,同時“成青快鐵”的運行以及地鐵2號線西延線的運行,在一定程度上影響了地電場觀測環境。

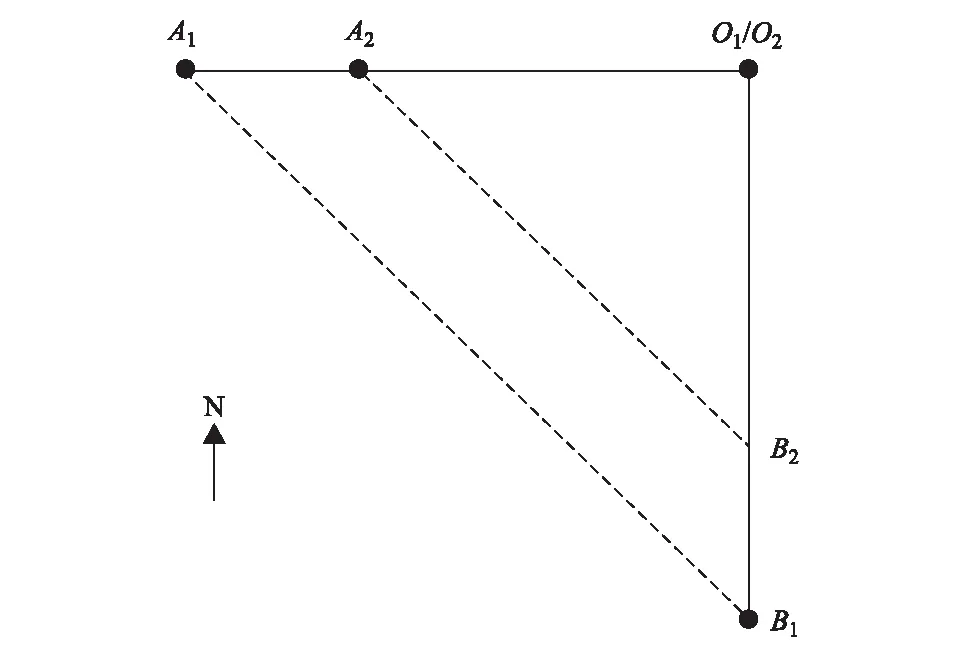

1.2 觀測系統

地電場布極中心點距成都地震臺中心大約300 m,儀器觀測系統采用“三方向,多極距”的布局,考慮到場地具體情況,采用的是倒“L”型布局。從中心點向西和向南分別布設測線,每個測向均有兩個測道,極距分長、短2段,中心點O1和O2點為共用電極,其中NS向長極距為296 m,短極距為196 m;EW向長極距為300 m,短極距為202 m;N45°W向長極距為420 m,短極距為282 m。室內分線組合成12個輸入端進入儀器,形成6個測道,電極布設方式參見圖1。觀測系統中的儀器采用中國地震局地震預測研究所研發的ZD9A-Ⅱ型地電場儀,測量電極采用蘭州地震研究所生產的LGB-2型固體非極化專用電極,電極埋設于地表下約2 m的潮濕土壤中,各電極位置處于同一平面上,外線路使用了專門定制的銅芯絕緣電纜線,采取懸空架設,抗拉強度高,絕緣電阻均大于500 MΩ。觀測室內配備有專用的避雷接線裝置,整個觀測系統采用UPS不間斷電源供電,以提高儀器系統運行的安全性。

圖1 地電場布極示意

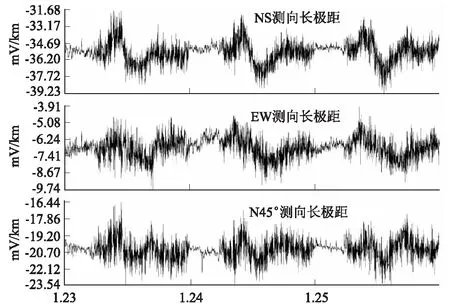

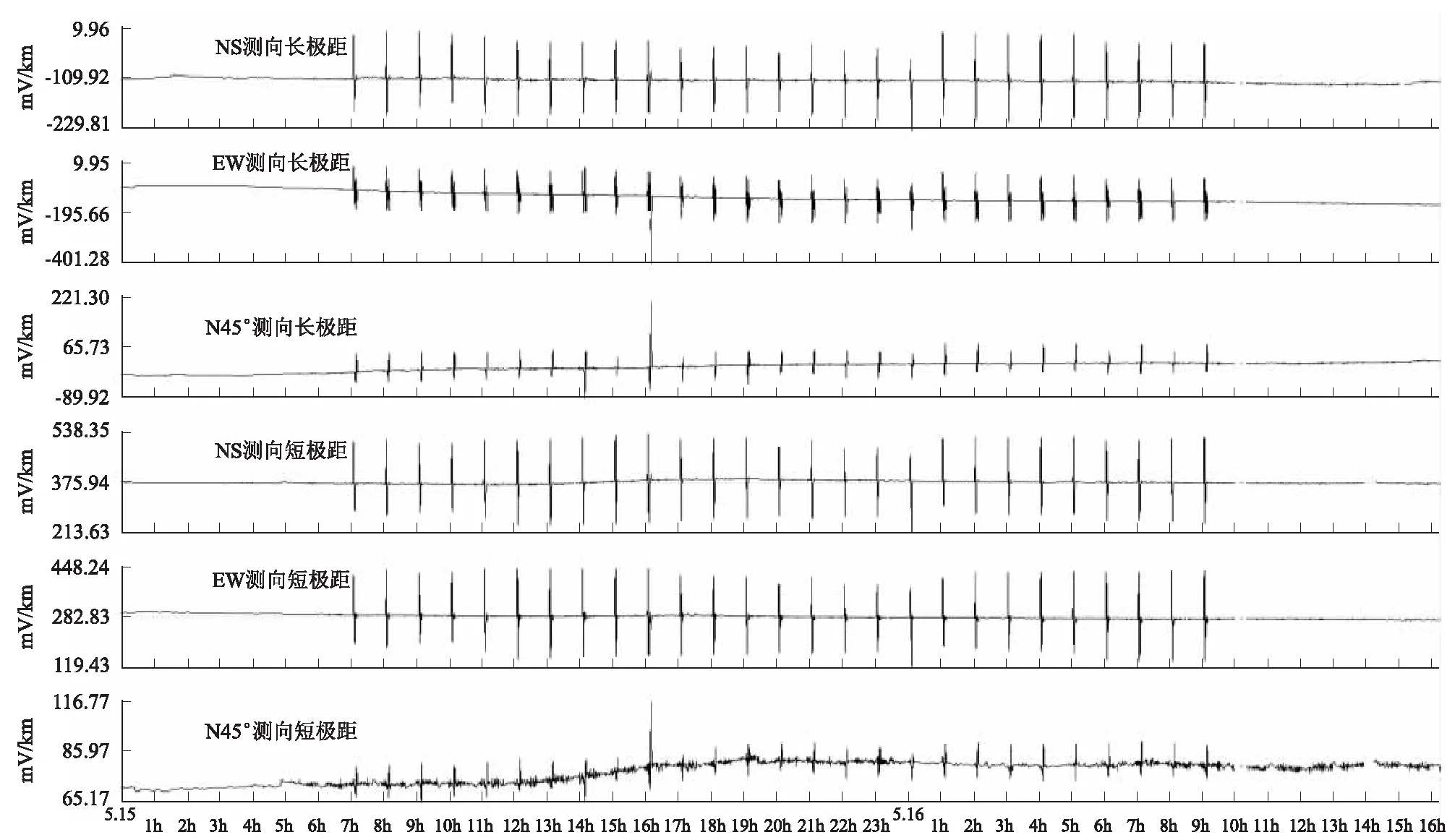

圖2 成都地震臺地電場靜日變化(2014-1-23-25)

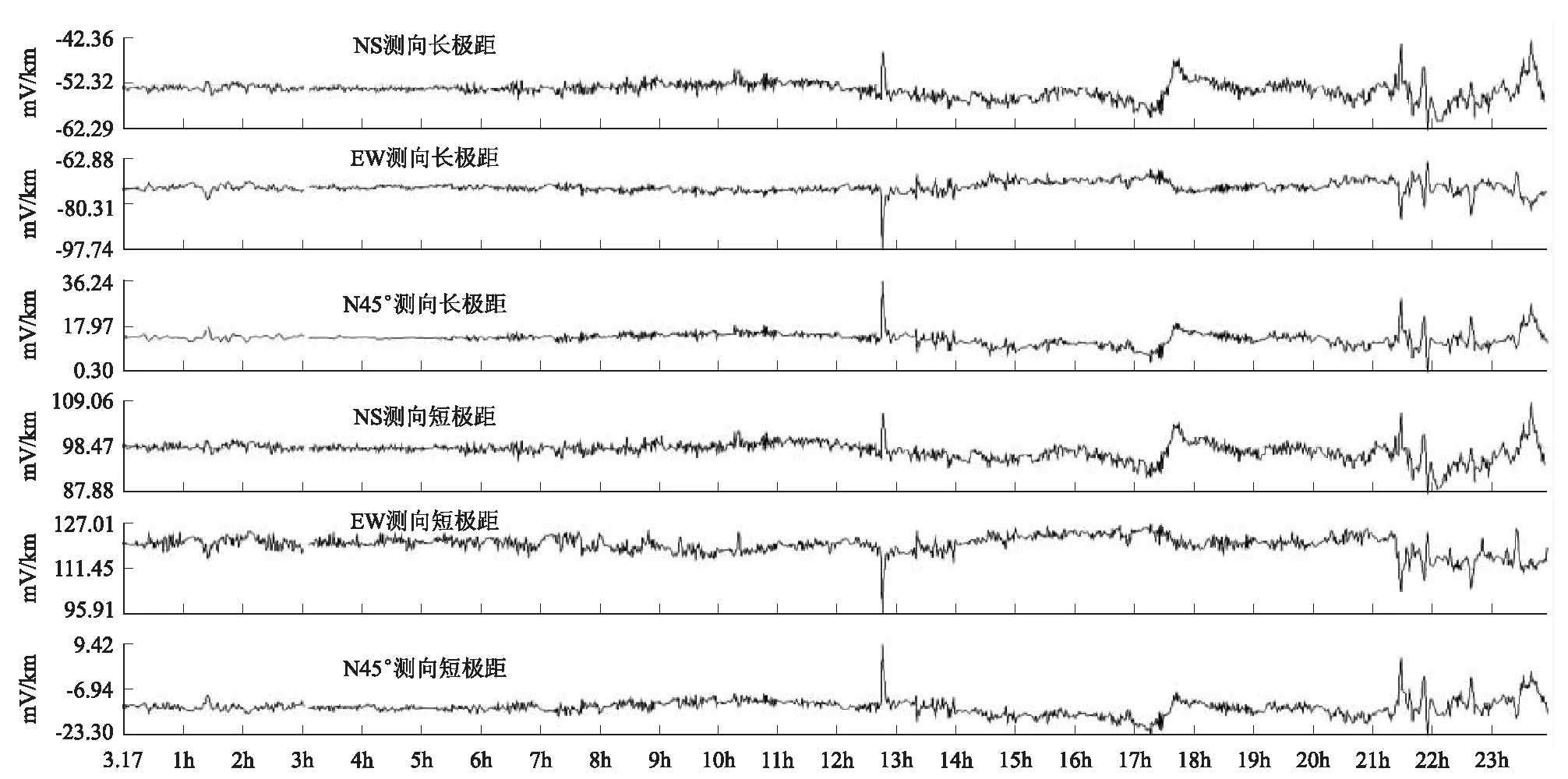

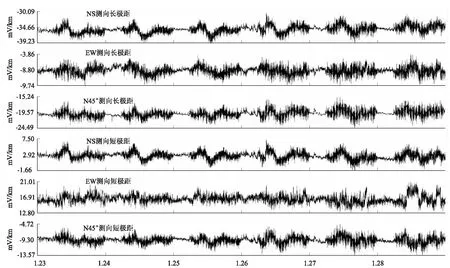

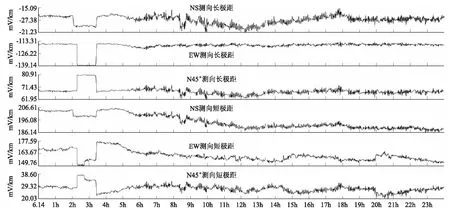

圖3 地電場記錄地電暴曲線(2015-3-17)

2 觀測數據正常變化及地電暴影響

2.1 地電場正常日變形態特征

大地電場靜日變化是由中低緯度上空電離層電流系產生的,變化具有確定的周期性。由于地電場觀測對象是一個水平矢量,大小和方向是隨時間變化的,且具有一定的日變規律(孫正江,1984)。從成都臺地電場2014年1月23~25日連續3天地磁平靜日的分析可以看出,地電場觀測儀器在沒有干擾的情況下可以清晰記錄到地電場的正常日變,3個測向的日變形態稍有區別,但是整體的變化趨勢是基本一致的,每天13時左右會出現低值狀態,兩側各有一個極大值,EW測向在相位上略滯后于NS和N45°W測向。各測向的日變化幅度不大,日變化幅度一般在7 mV/km(參見圖2),且差異較小。

2.2 地電暴影響

磁暴作為一種劇烈的全球性擾動變化,是太陽活動旺盛時期,特別是在太陽黑子極大期時,太陽表面輻射出的帶電粒子形成的電流沖擊地球磁場而產生的一種電磁效應。地電暴則是指在磁暴期間記錄到的地電場的劇烈變化(張振文,2010)。圖3是2015年3月17日發生磁暴(最大地磁K指數等于7)時成都臺地電場記錄到地電暴發生的全過程變化曲線。由于地電暴與磁暴具有同源性,在時間域和頻率域上都具有較好的同步性和相關性。從圖3中可以看出,地電暴發生之前,電場日變化正常,地電暴發生之后,日變化被明顯打亂,且6個測道數據曲線畸變時間同步,變化形態也基本一致,均表現為高頻突跳脈沖,地電暴嚴重影響了正常日變形態,其變化幅度隨著磁擾強度的增強而增大,磁擾活動結束后,地電場數據也隨之恢復正常。

3 地電場觀測干擾分析

3.1 地電阻率同場觀測時產生干擾

成都臺地電場觀測與地電阻率為同場地觀測項目。在地電儀進行觀測時,儀器需向大地供電,這會產生一個人工電場疊加在原來的大地電場上,從而影響對于地電場的觀測結果。圖4為地電場觀測受地電阻率觀測影響后的數據變化曲線形態,圖4中的高頻脈沖皆為地電阻率觀測時產生的干擾所致。對儀器進行時間調校之后,地電場儀器的采樣時段,地電儀不供電,地電場記錄的數據沒有干擾,用此種方法可以排除地電阻率同場干擾情況的發生。

圖4 地電阻率供電測數對地電場觀測的影響

3.2 地鐵運行時產生干擾

2013年6月開始,成都地鐵2號線二期工程西延線(茶店子─犀浦)投入運營,其最近的犀浦站距成都臺地電觀測場地約26千米。在每日06時至23時40分地鐵運營時段,地電場各測道觀測數據同步出現明顯的高頻脈沖圖像,呈現“毛刺”狀,在地鐵停運時段進行觀測時則數據變化趨于正常(參見圖5),這些情況的發生說明可能是地鐵運行過程中的對地漏電形成的一種典型干擾,干擾對地電場觀測造成了影響,也給觀測資料的應用和地震異常信息的識別造成了困難。

圖5 地鐵運行對地電場觀測的影響

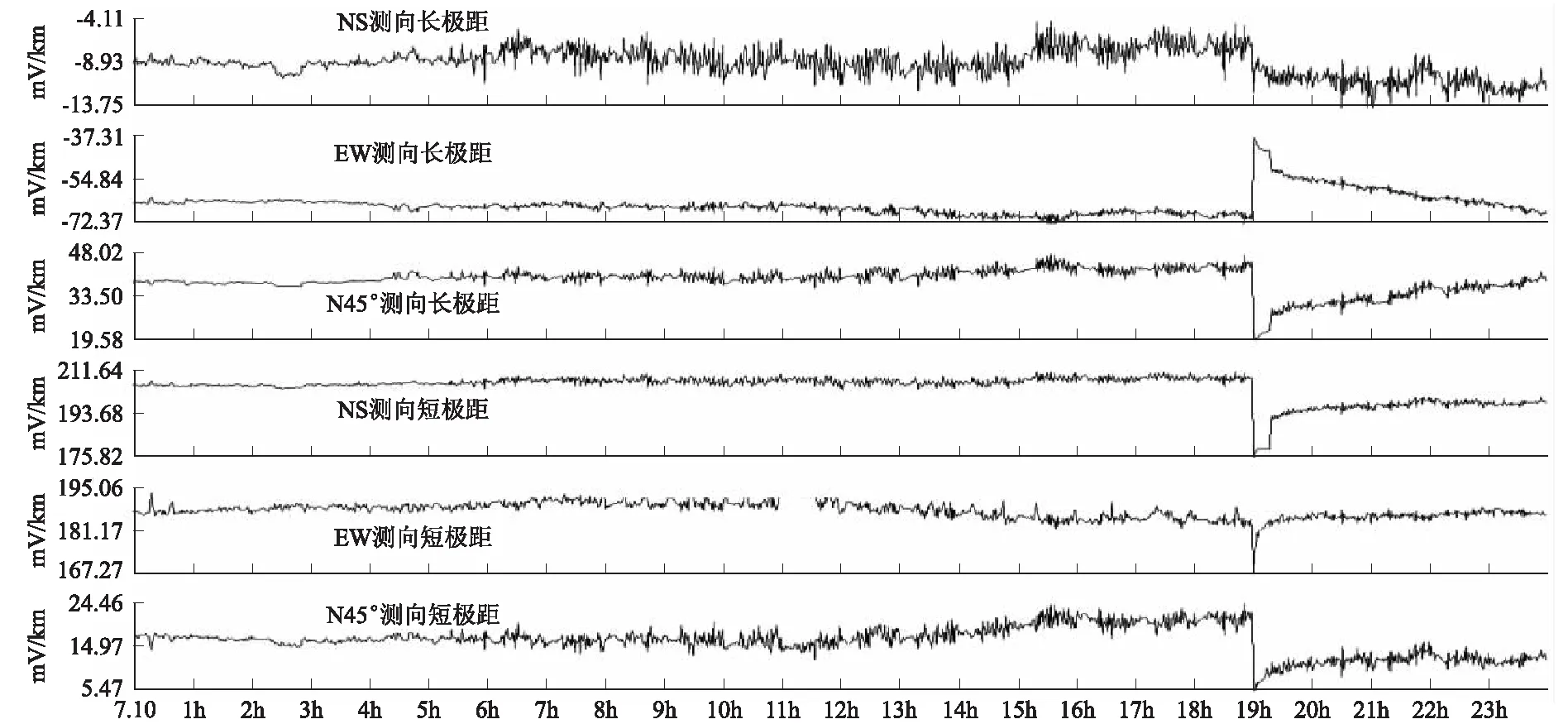

3.3 雷電干擾

大地電場是一個相對穩定且具有一定變化規律的電場,當發生外部電場變化干擾后會導致地電場觀測數據曲線發生畸變。對流層中的雷電現象便是引起電場觀測數據曲線畸變的因素之一,因為雷電發生會改變區域電場的分布。由于雷電通常距離觀測場地較近,電壓很高,在放電的瞬間會導致地電場觀測數據變化幅度增大,而且持續時間也相對較長(林向東,2007)。圖6為成都地震臺2014年7月10日地電場觀測數據曲線的變化形態,可以看出2014年7月10日3時52分,受雷電干擾時段的觀測值明顯偏離正常的變化,曲線形態發生急速畸變。雷電期間地電場變化特征是數據突變時間與雷電放電時間具有同步性,觀測數據離散度較大,特別是在放電期間,數據變化形態呈現出典型畸變,就是說觀測數據大幅突跳,突跳幅度達到正常值的數十倍乃至數百倍,嚴重時甚至會將地電場儀直接擊壞,所以為了避免儀器系統的損壞,需要在雷電時段關閉儀器停測。

3.4 降雨、農田灌溉干擾

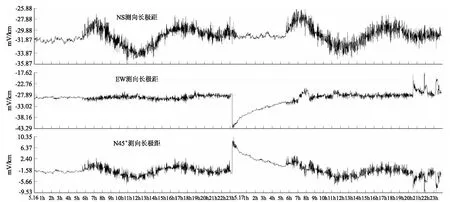

成都臺整個地電觀測區大部分為農田耕作區,地電場的觀測電極均埋設于農田內,降雨,農田灌溉也會影響地電場觀測數據的正常變化形態,引起數據變化的原因可能是灌溉水或降雨下滲到電極處,導致電極極化電位不一致,從而將在測量回路中產生一個附加的電極極化電位差引起數據變化,影響地電場觀測(席繼樓,2002)。從圖7和圖8中可以看出地電場變化與降雨、農田灌溉有著明顯的相關性,通常觀測數據會在短時間內出現大幅度的臺階或畸變,并且滲水量越多引起的臺階也越大。隨著水分逐漸蒸發,農田逐漸干涸,觀測數據曲線會逐步恢復到正常日變形態,這一過程一般需要持續數小時甚至數天。

圖7 農田灌溉對地電場觀測的影響

3.5 高壓直流輸電干擾

高壓直流輸電線干擾是近幾年出現的一種新的干擾。在高壓直流供電線正常輸電時,電流是從兩條架空線路通過的,電流方向相反,大小基本相等。只有很少的一部分不平衡電流(小于30 A)入地。但一旦出現故障后,就會出現很大的不平衡電流,對線路兩側的地震臺站中地磁觀測和電場觀測造成干擾。成都地震臺主要受±500 kV的寶雞—德陽輸電線(簡稱“寶德線”)的干擾,圖9為2015年6月14日“寶德線”對地電場觀測造成的影響,可以看出,其主要的干擾形態為方波型階躍,干擾幅度取決于觀測場地距離輸電線路的遠近,一般根據兩者間的距離有關,變化率可達幾十或上百mV/km。

圖8 降雨對地電場觀測的影響

圖9 高壓直流輸電干擾對地電場觀測的影響

4 討論

總結了成都地震臺地電場觀測數據的日變化形態和特征,并對一些引起數據變化的干擾因素作了歸納整理,主要如下面的結果。(1)成都臺地電場在沒有干擾的情況下可以清晰的記錄到地電場的正常日變,即每天中午13時左右會出現低值,兩側各有一個極大值,具有重現性,同時地電場也能真實的記錄到地電暴的發生,6個測道的觀測數據變化曲線畸變時間基本同步,且變化形態也基本一致。(2)地電場觀測比較容易受到外界因素的干擾,地電阻率變化干擾主要為供電、地鐵運行、雷電、降雨、農田灌溉和高壓直流輸電干擾等。干擾的種類相對較多,不同干擾源造成的地電場數據變化形態也不同,可分為臺階、方波型階躍,高頻脈沖、不規則大幅度突跳等。(3)結合地電場不同測道,不同形態的數據變化特征,可以識別一些典型的干擾并確認干擾源,以便進行有針對性的排除或采取一些抑制干擾的措施。同時,正確識別這些干擾變化也有助于地電場觀測資料的使用,對提取有用的地震前兆異常信息有很大幫助。

中國地震局.2001.地震及前兆數字觀測技術規范(電磁規范)[M].北京:地震出版社.

中國地震局監測預報司.地震電磁數字觀測技術[M].北京:地震出版社,2002.

孫正江,王華俊.1984.地電概論[M].北京:地震出版社.

張振文,趙衛星,等.2010.地電場觀測中地電暴的識別[J].防災減災學報,26(2):40-47.

林向東,徐平,等.2007.地電場觀測中幾種常見干擾[J].華北地震科學,25(1):16-22.

席繼樓,趙家騮,王燕瓊,等.2002.地電場觀測技術研究[J].地震,22(2):67-73.