隆德縣馬鈴薯農機農藝融合示范園區試驗報告

辛國智

在相同試驗條件下,對不同馬鈴薯機械化生產作業模式、作業質量和效益進行對比分析,為農機與農藝融合集成技術提供理論依據。

1 試驗目的

研究在相同試驗條件下,對馬鈴薯機械化耕整地、種植、膜上覆土、植保及收獲不同作業模式、作業深度、作業速度、作業效率、作業質量等內容進行對比,為農機與農藝融合集成技術提供理論依據。

2 材料和方法

2.1 供試材料

供試肥料:①二銨15kg,②馬鈴薯專用肥40kg,③鉀肥30kg④尿素7kg。

供試品種:青薯9號。

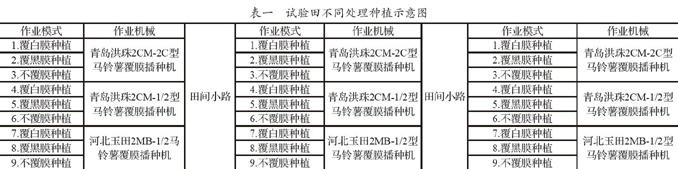

供試機械:①青島洪珠2CM-2C型馬鈴薯覆膜播種機;②青島洪珠2CM-1/2型馬鈴薯覆膜播種機;③河北玉田2MB-1/2馬鈴薯覆膜播種機。

2.2 土壤條件

該試驗種植在隆德縣觀莊鄉馬鈴薯農機農藝融合示范園區,海拔1780m,土壤為黑壚土,肥力中等,前茬為菊芋。試驗實施前0~20cm土壤基礎養分為:pH8.61、全鹽0.17g/kg、有機質11.62g/kg。

2.3 試驗設計

試驗小區設置:試驗田面積27畝,設置3個處理,每個處理3畝(祥見表一)

3 生育期記載

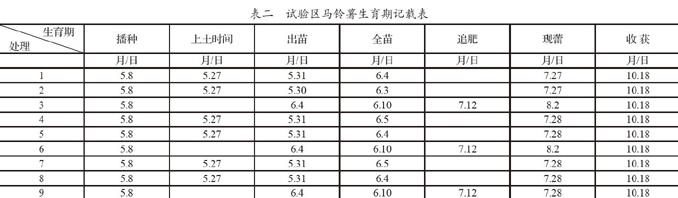

生育期記載主要有:播種→出苗→上土→全苗→追肥→現蕾→收獲。試驗田馬鈴薯全生育期為163天(祥見表二)。

4 效益分析

4.1 經濟效益:從試驗情況看,馬鈴薯機械化膜上覆土種植,即模式1、4、7(覆黑膜)比模式2、5、8(覆白膜)分別增產454kg、147.1kg和101.1kg,比模式3、6、9(不覆膜)分別增產745.2kg、1035.3kg和675.7kg,且模式6、9除去作業成本,分別虧損40.88元和83.84元。

4.2 社會效益:通過全程機械化科技示范園區建設,合理使用項目資金和農機購置補貼資金,并將種子、地膜補貼項目有機結合共同實施;突出示范引導效果;培育、扶持農機合作組織,引導農民和農機合作組織購機用機,進一步提高我縣機具作業質量和作業效率,減輕農民勞動強度,促進農業節本增效和農村勞動力轉移,逐步推進縣域農機化作業整體水平。……