延平區藍喉蜂虎調查報告

黃清山,張貴珍,劉文忠,鄭玉光

(1.南平茫蕩山國家級自然保護區,福建 南平 353000;2..延平區洋后林業站,福建 南平 353000 3.南平市攝影家協會,福建 南平 353000)

藍喉蜂虎Merops viridis是佛法僧目蜂虎科一個中等體型的鳥類,蜂虎科主要分布于舊大陸和溫帶地區(非洲及歐亞大陸南部),全球共有24種我國分布6種,藍喉蜂虎與同科其他種類的區別是喉藍色。體長28cm(含延長的中央尾羽)的偏藍色蜂虎,成鳥頭頂及背巧克力色,過眼線黑色,翼藍綠色,腰及長尾淺綠,亞成鳥尾羽無延長,頭及背綠色。在我國夏季繁殖于湖北及長江以南,海南島為留鳥,國外分布于東南亞、大巽他群島及菲律賓。是一種不常見的鳥類[1][2]。

1 調查時間及方法

2015、2016、2017年的5月至 8月期間對延平區境內的藍喉蜂虎進行定點觀察,使用8-10倍雙筒望遠鏡結合照相機進行觀察記錄影像,用GPS進行定位。并如實記錄相關信息。

2 調查結果

2.1 藍喉蜂虎在延平區的分布

2.1.1 分布地

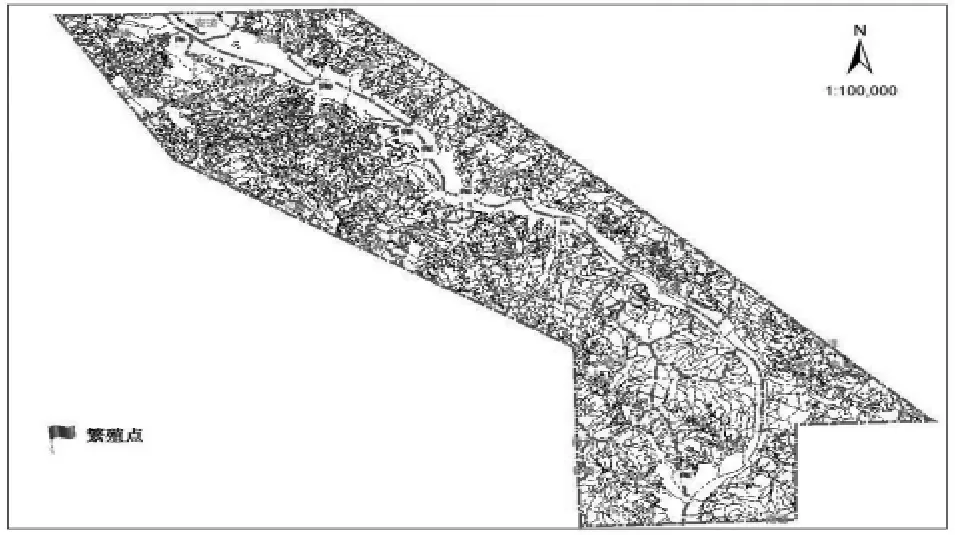

延平區藍喉蜂虎分布地理位坐標,東經:118°13′31.935″—118°28′41.358″北緯:26°25′27.701″—26°35′15.807″。 即為閩江周邊 4 個鄉鎮(夏道、爐下、太平、樟湖)的沿江村落,其中現存繁殖點有6個,分別在徐洋、洋坑、瓦口、斜溪、儒羅、葫蘆山、南溪等村境內的河邊裸露的土坡,坡度35。以上,具體分布如附圖1。

圖1 延平區藍喉蜂虎繁殖點示意圖

2.1.2 生境

藍喉蜂虎在延平區主要棲息于沿河岸線周邊,兩岸山地的生境為杉木、馬尾松人工林,沿河岸植被喬木以綠竹、毛竹為優勢種但竹林內尚有榕樹、杜英、木荷 、樸樹、楓楊等喬木闊葉樹;灌木類有鹽芙木、水團花、山蒼子及孝順竹等;草本層以五節芒、蘆葦、芒、藎草等為主,竹類、闊葉樹、五節芒、蘆葦、枯樹枝干和電線都是藍喉蜂虎的棲息場所。

2.1.3 數量

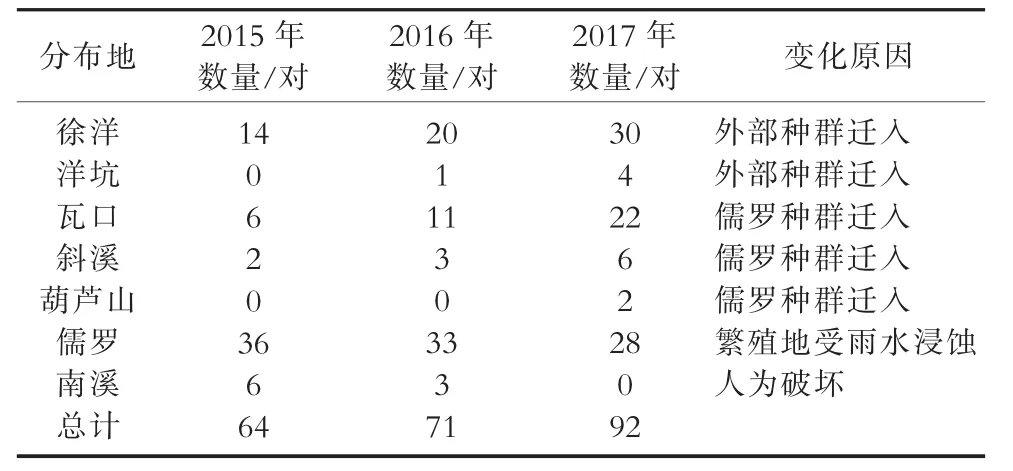

表1 延平區藍喉蜂虎變化情況

從表1可以得知,延平區藍喉蜂虎的總體數量逐年遞增。但各分布點的數量變化略為不同,徐洋、洋坑、瓦口、斜溪等繁殖點的種群數量在增加,其中洋坑是2016年新增點,葫蘆山村是2017年的新分布點,而儒羅種群正在下降,主要原因是適宜其營巢地的場所不斷地被雨水沖刷破壞,五節芒等植被生長逐漸浸占其營巢地,使適宜營巢點減少。南溪點營巢地的消失則是人為采沙占用其營巢地,使適宜營巢點喪失。

2.2 藍喉蜂虎在延平區的居留型

通過3年對藍喉蜂虎的觀察:每年5月初至8月中下旬是藍喉蜂虎在延平區的居留時間,總居留時間在3個半月至4個月,總的情況是:不管群體或個體都是來的時間早回遷的時間相應也早,但前后相差不到10天,藍喉蜂虎剛遷徙來的時候,由于長期奔波體力消耗極大,因此蜂虎看起來較為消瘦,而遷徙前蜂虎盡可能捕食獵物積蓄能量,因此看起來體態豐滿。從居留情況說,藍喉蜂虎在延平區屬夏候鳥。

2.3 藍喉蜂虎的繁殖行為

2.3.1 占區和領域

藍喉蜂虎屬營群巢鳥類,所以它沒有明顯的占區行為,如果從護巢角度出發,藍喉蜂虎有共同護巢的行為,如曾經觀察到7到8只藍喉蜂虎集體驅趕入蛇類的共同護巢行為。藍喉蜂虎同類間沒有觀察到激烈爭奪巢區的現象。

2.3.2 求偶與配偶形成

藍喉蜂虎求偶初期會進行聚集,在爐下斜溪村的大排沙場點5月中下旬到6月底均有藍喉蜂虎聚集,最多的一個小枯枝上可聚集13只藍喉蜂虎,但其求偶過程相對平和,當前僅觀察到雄鳥捕一只昆蟲吸引雌鳥進行求偶的行為。一旦配對則配偶相對固定,目前觀察早期配對的雌雄配偶未發生變化,配對均為一雄一雌。正常情況當配偶回來時,棲于枝頭的另一方會張開翅膀、展開和抖動尾羽,并大聲鳴叫表示歡迎,配對成功后則群體分開。開始營巢和繁殖后代。

圖2 求偶與配偶

2.3.3 巢和筑巢

藍喉蜂虎在陡岸灘上鑿穴營巢,在延平區主要是含沙量較高的土壤上營巢,如含沙量高的公路兩側的陡岸、塌方、建設棄土或其他原因產生土丘、土坡都是藍喉蜂虎可能選擇的營巢點。如斜溪大排沙場營巢點是開挖公路形成的陡坡,儒羅海峽新村營巢點是新村建設挖開山體所堆積的土坡。巢穴的構建多為水平或略向上傾斜,有的巢有3至5個出口。巢穴深最深可達2m,但多數20~100cm,營群巢,但巢間距離較分散,往往是一個大的坡面營10~20個巢穴,較小的坡面僅營1~3個巢。雌雄鳥共同鑿穴營巢,鑿穴時藍喉蜂虎將喙尖和兩翼的腕骨成三角支撐,雙腿向后刨土,如人踩自行車一樣刨土。藍喉蜂虎每年都會營巢,但也會利用舊巢,并對其進行重新整理。

2.3.4 卵和孵卵

窩卵數一般2~4枚,正常隔2天產1枚卵,從產第1枚卵起親鳥就開始孵卵,孵卵基本由雌鳥承擔,但雄鳥也會參與,約20天左右雛鳥相繼出殼,出殼前后相差時間與產卵時間相同,先產的卵先出殼。所以,巢中的雛鳥往往大小不一,且出巢時間也相差2至6天。親鳥產卵期間會進食沙土或食取沿河岸邊沙場堆積在沙中的河蜆殼,這種行為可能為了補充體內鈣質。每隔一定時間也會沙浴,去除體上的寄生蟲。

2.3.5 雛及生長發育

雛鳥留巢約30天,期間雌雄雙親平等為每只雛鳥喂食,雛鳥發育迅速,出巢時體重比雙親重,從外表看比親鳥更為豐滿。雛鳥一離巢即能飛翔,期間沒有學習飛翔的過程。雛鳥飛離巢后和親鳥在離巢一段距離的植被上棲息,有時也會回到巢穴棲息。在延平區藍喉蜂虎1年僅能育1巢卵,每窠大多為2只雛鳥,偶見1只,極個別也有4只,但2只最常見。雛鳥出巢后經過10至20天就開始與親鳥進行遷徙,遷徙情況是先完成育雛過程的家庭先行遷徙,然后陸續完成遷徙,但時間間隔不長,一般相差10天左右[3][4]。

2.4 藍喉蜂虎取食策略及食物

圖3 藍喉蜂虎取食

2.4.1 取食策略

捕獵時主要在棲木如樹頂枝條、樹樁、枯枝上注意飛行中的昆蟲,它們警覺地伏于有利位置,不時轉動頭部全方位進行掃視。然后出擊飛行,有時在飛行過程中會做翻身和扭動身體的動作,很快就將獵物摛在嘴里,然后滑翔回到棲木上。捕捉獵物后,將獵物拋到空中用喙尖夾住,并在棲木上狠砸數下,使獵物摔死或暈厥。對帶刺的獵物,用喙咬住獵物尾尖附近,在棲木上摩擦,使蜂體內的液體被擠出來,將刺及毒囊去除,然后整個吞下。育雛時也是先將獵物經過上述處理后,再進行喂養。為了節約體力,在延平區蜂虎大多數通過選擇位于河流交叉處、山體突出河流的地方作為棲息地。這樣能夠充分利用氣流在高處盤旋追捕獵物,在飛翔過程滑翔時間長,鼓翼時間短。直線出擊捕獵是藍喉蜂虎主要捕食策略,一般一發現獵物,藍喉蜂虎就迅速地直線出擊在獵物位置的水平或略向下飛行,直達獵物正下方用喙向上一伸,準確地捕獲獵物。大多情況下藍喉蜂虎只捕食中小型昆蟲,如蜜蜂、豆娘、蜻蜓、粉蝶、牛虻等體型中等的食物,但在食物缺乏情況下或育雛期間較大的胡蜂也會列入食物清單。從生物學上說藍喉蜂虎在長期進化過程中,逐步尋找有利于自身的捕食方式和策略,包括節約體力、提高捕食效果等方面都相當卓越。從某種程度講藍喉蜂虎是機會主義者,其找準的獵物及難逃脫,且食物種類也較為豐富。每天捕食時間主要集中于清晨到上午11時,下午3時至黃昏兩個時間段。夜晚和中午則棲于巢區附近林中樹上,其夜棲時的生態狀況目前未開展觀測。

2.4.2 食物組成

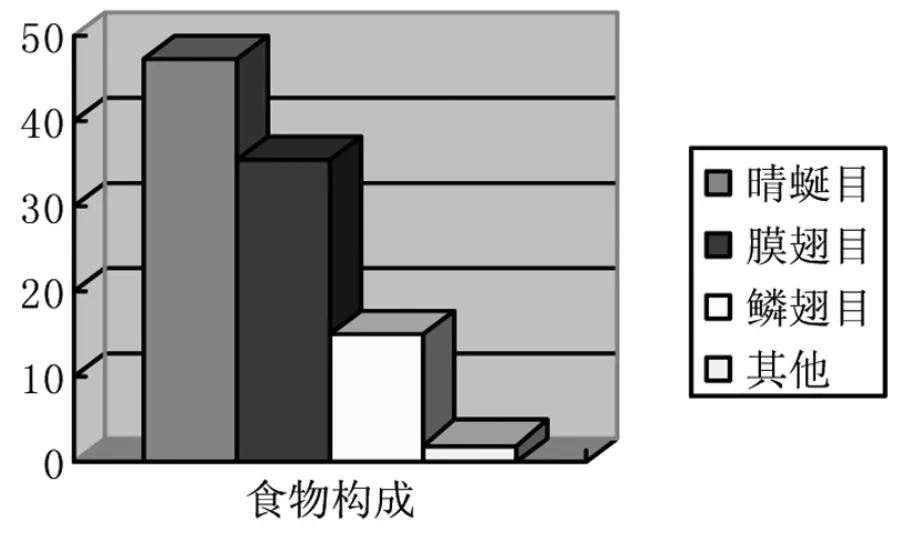

藍喉蜂虎在延平區主要食物類是昆蟲。膜翅目中的蜂類是其最喜食獵物,但由于其棲息地在延平區離水邊均不超過1km,所以棲息環境中蜻蜓目的昆蟲數量更為豐富,因此成為主要食物來源。此外鱗翅目的中小型蝶類、蛾類也是重要食物來源。在產卵期間和遷徙前也會補充河蜆的殼或沙子[5]。

圖4 食物構成

3 問題與討論

3.1 保護

藍喉蜂虎營巢地都在沙坡地上,很容易受到水浸、塌方影響,特別是其在延平區繁殖期間正處于夏季,臺風和雷陣雨天較多,暴雨經常造成巢穴塌陷。影響育雛甚至造成雛鳥死亡,如今年臺風帶來的降雨使儒羅營巢點的巢穴多數塌陷,致使今年大多巢穴僅育雛1只,低于往年。這種情況如不采取人為干預,任由發展必然影響其種群發展,其他營巢點也有人為和自然損毀的情況,建議進設人工營造育巢地或對現有的營巢地進行修復改造。

3.2 藍喉蜂虎遷徙路線和地點

目前延平區藍喉蜂虎的種群來源及遷徙路線尚未不明確,建議在條件成熟時,通過環志及沿途各省各國相關單位或固體組織相互協作來完成藍喉蜂虎遷徙路線監測。

3.3 生殖族群分布

由于現有僅靠人力觀察,延平區境內的藍喉蜂虎生殖族群分布情況尚沒有辦法完全搞清,建議有關部門加大投入人力和物力進行族群監測,進一步了解藍喉蜂虎族群分布情況。

3.4 夜棲行為追蹤

藍喉蜂虎白天行為當前已有初步了解,但關于其夜棲情況目前尚未觀察,建議相關團體或鳥類愛好者能開展藍喉蜂虎夜棲監測,全面了解藍喉蜂虎的生物學和生態學行為。

[1]約翰.馬敬.中國鳥類野外手冊[M].湖南教育出版社.2000.

[2]魯長虎,費榮梅.鳥類分類與識別[M].東北林業大學出版社.2003.

[3]劉曉菲.全世界130種鳥的彩色圖鑒[M].中國華僑出版社.2013.

[4]李昕.動物百科全書[M].中國華僑出版社.2013.

[5]邱天火.金門栗喉蜂虎棲息地恢復[J].第三屆兩岸生態保育和自然保護區建設交流會.2016.