人面鳥魚紋葫蘆瓶

□何川

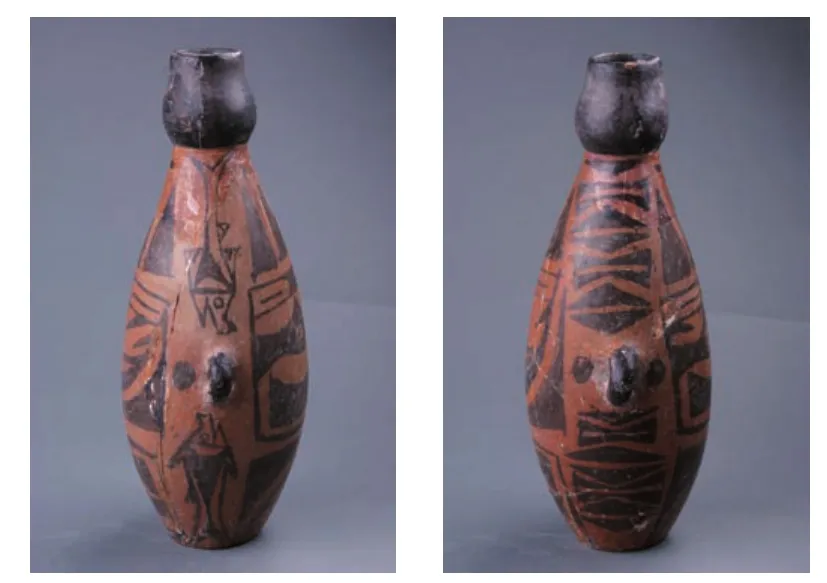

1972年在陜西省臨潼姜寨遺址的一座灰坑內,發現了一件仰韶文化史家類型彩陶葫蘆瓶,雖有殘破,但可復原。該件器物原編號為ZHT14H467:1,高29厘米、口徑 3.5厘米、腹徑14.5厘米、底徑6.5厘米,泥質紅陶,小口,鼓腹,最大徑在腹中部,附雙耳,耳上有穿。發掘報告認為,器身上的彩陶內容是“口部繪黑彩,腹部一面和另一面繪有鳥紋兩組,側面繪有魚紋和幾何形圖案各一組,皆為黑彩”。此件現收藏于西安半坡博物館。

一、彩陶圖案釋讀

從彩陶圖案主要構成要素看,有人面、鳥頭、魚、三角和圓點紋等。從整體圖案布局分析,兩耳之間為器物的正反兩面,這個位置往往是繪制主題圖案之處。器身正反兩面的圖案幾乎完全相同。圖案總體是一個人面形狀:人面上部有三個并列的三角紋,代表帽飾;長方形眼睛,眼珠以一條橫線表示;鼻子用鳥頭表現,鳥喙向上;嘴巴位于兩條弧線之間;耳朵則以器耳代替。在人面紋下方還繪有一組圖案,內容與人面紋眼睛以下部分大同小異,只是將圖案倒置,鳥喙向下。(圖1、圖2)

陶器兩耳處(即器物側面)一側上下各繪制一條具象的魚紋,魚嘴相對于器耳,器耳上也施以黑彩,猶如雙魚戲珠;而另一側則繪有三角幾何紋,這是魚紋的變體形式,在半坡類型彩陶圖案中比較常見。(圖3)

二、器物稱謂問題

圖1 人面鳥魚紋葫蘆瓶正視

圖2 人面鳥魚紋葫蘆瓶側視

此件器物從發現以來,一直被人們稱為“鳥魚紋葫蘆瓶”,主要依據是彩陶圖案中有明顯的鳥頭和魚紋。筆者認為,這種稱謂僅限于感性認知,對主題內容了解不足,形成本末倒置。通過上述對主題圖案的剖析釋讀,已知人面紋特征非常明顯。這一時期的人面紋,是半坡類型人面魚紋圖案的繼承和發展。史家類型晚于半坡類型,早于廟底溝類型,文化內涵有前后兩個類型的因素,其時代距今6300~6000年。因此,屬于史家類型的這件彩陶器,既有半坡類型的代表性魚紋,也有廟底溝類型典型的鳥紋,這正是人面魚紋圖案發展演變的考古例證。鑒于彩陶圖案中以人面紋為主、魚和鳥紋處于次要位置的特征,還是將其稱為“人面鳥魚紋葫蘆瓶”更為合適。

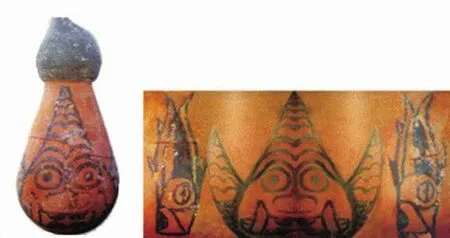

在陜西臨潼馬陵遺址,曾發現一件人面魚紋葫蘆瓶,其時代也屬仰韶文化史家類型。這件器物上的彩陶圖案,雖然表現形式與姜寨遺址的人面鳥魚紋圖案有所不同,但是其內容大同小異。(圖4)

圖3 《西安半坡》發掘報告中的魚紋演化推測圖

圖4 馬陵遺址出土人面魚紋葫蘆瓶

三、藝術成就認識

這件彩陶紋飾,不論是構圖還是藝術手法,毫無疑問是6000多年前的繪畫精品。

1.巧妙構圖,獨具匠心。陶器上畫什么圖案,怎么布局,不同畫匠自有不同思想和見解。這件高29厘米的葫蘆瓶,畫家充分利用器物造型特點,巧妙構思,合理布局,一幅美麗的畫卷躍然瓶上。畫面布滿整個瓶體外表,前后與左右位置的畫面內容,基本采用對稱形式布局,線條流暢,畫技嫻熟,令人賞心悅目。

2.虛實結合,精美絕倫。彩陶圖案的表現形式運用了具象和抽象藝術手法,如人面、魚和鳥等均是具象的,而魚紋對應的另一側面則是抽象的魚紋,人面中的鼻子、嘴巴也以抽象手法表現。這種虛實結合的繪畫方法,顯然是繪畫水平高超的體現。我們面對這件作品,除不可思議和驚嘆外,還要重新評估6000多年前人類繪畫藝術的水平。

3.神秘內涵,高深莫測。姜寨遺址出土的這件人面鳥魚紋彩陶葫蘆瓶,圖案主要內容是以人面魚紋為主。而以往的研究并未將這件彩陶圖案與人面魚紋彩陶圖案相提并論,所以其內涵自然沒有引起研究者的注意。人面魚紋彩陶圖案,是仰韶文化半坡類型最具代表性的紋飾,歷史教科書中就收錄有半坡遺址出土的人面魚紋盆。當時人們為什么要在陶器上不厭其煩地畫這種圖案,學術界對此圖案的解釋,至今有30種不同的觀點。如“圖騰說”“祖先崇拜說”“巫師面具說”“嬰兒出生圖說”“外星人說”等等。

我們也許永遠無法對人面魚紋圖案的含義達成共識,但是,研究者從來沒有懷疑過6000多年前人類的智慧,以及在藝術方面的輝煌成就。