工匠精神與職業能力在課堂中培育路徑分析

黃 毅,田 曼

(湘西民族職業技術學院,湖南 吉首 416000)

2016年3月5日李克強總理代表國務院向十二屆全國人大四次會議作政府工作報告鼓勵企業開展個性化定制、柔性化生產,培育精益求精的工匠精神,增品種、提品質、創品牌。此后,李克強總理在多種場合下指出,學校和企業必須為學生提供更多的實踐機會,重點提升學生解決實際問題的能力,培養培育知行合一、精益求精的工匠精神。那么作為職業學院的教育者,如何培養出既具有工匠精神,又具有很強能力 “又紅又專”的高技能人才。

1 “工匠精神”對職業教育的重要意義

何謂“工匠精神”,它是一種堅守本性,秉持本心,發自內心的去做一些周而復始訓練有素的小事;工匠精神是一種堅持不懈、精雕細琢、精益求精、追求完美的精神。任何最完美產品的打造,都是從最不起眼、最基本的開始反復練習,才能打好最堅實的基底能力。近年來,因社會的物欲橫流和職業院校以“以就業為導向”的辦學理念,著力對學生的技能訓練,忽視對學生“工匠精神”的培育,導致職業院校畢業生職業素養缺失,就業口徑窄,發展后勁不足,影響職業教育的社會地位。因此,培育出具有“工匠精神”和職業能力的高技能人才,為實現中國制造2025都具有積極意義。

2 職業能力獲取路徑分析

2.1 傳統的“教、學”模式

傳統的教學指教師對客觀世界的描述和再現,通過老師在課堂上的組織、講解,老師把主要的知識點、專業技能通過語言、多媒體和現場演示的方式表達給學生。學生通過老師的授課,對知識點進行理解、吸收,對技能進行模擬、貫通。這種以老師為中心的教學模式,學生處于“被動”的學習狀態,導致學生學習效率低,創新性、主動性不足。當前我國依然把老師“教”和學生“學”的傳統教學模式依然是知識和能力的獲得主要途徑。

2.2 行動教學法

建構主義認為,任何能力的獲取,都必須由自己去建構,因為任何一種知識、技能永遠不從一個個人向另外一個個體傳播,知識和技能的獲取必須由自己去建構。

新的行動教學模式重點突出學生“學”的主體地位,要求學生在項目任務學習中,建構與項目任務有關聯的知識、技能、目標,掌握需要解決此項目任務的知識點、技能、能力和精神。強調學生學習的主動性、創新性和團隊協作。在解決項目任務的行動中獲取職業能力,在行動中培育職業精神。目前德國、加拿大等職業教育多采用該法。

3 “六步”行動教學法模型構建

3.1 能力構成分析

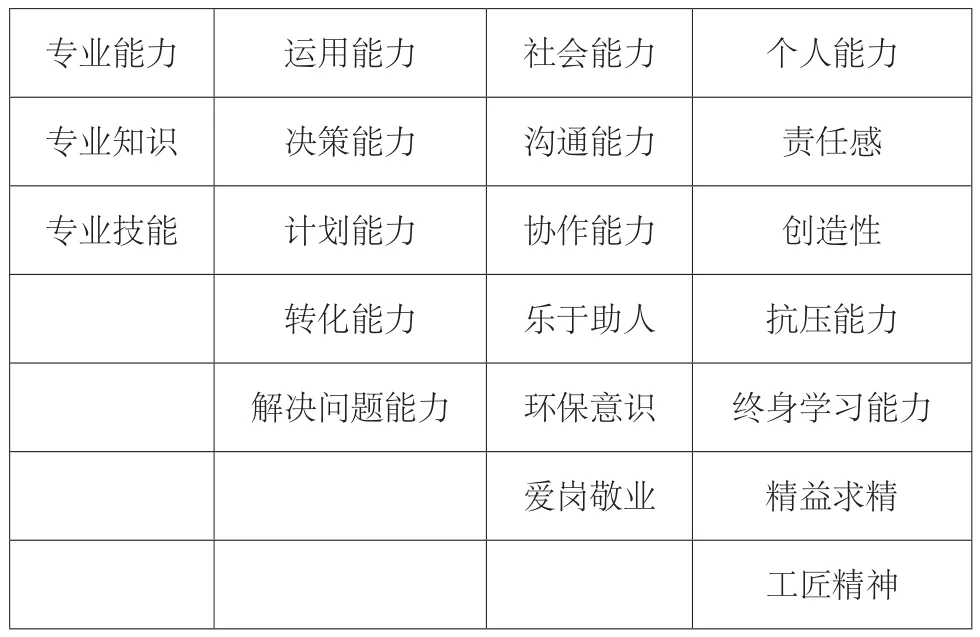

在傳統的能力分析中,我們把學生能力分為動手能力、知識能力,隨著現代職業教育的發展理念的更新,我們又把能力進行細化,把能力分成專業能力、方法能力(運用能力)、社會(交際)能力和個人能力,其中又對這四大類能力進行了細化(詳細見表1:學生能力構成表),由表1可見,工匠精神既是是能力的一部分,也是能力的最高體現形式之一。

表1 學生能力構成表

3.2 能力獲取模型構建

在能力獲取時,以“六步法”課堂教學作為模型,在實施中,把學生分成若干四人小組,采用布置任務、收集信息、制定計劃、討論、執行、反饋(總結)等“六步法”小組教學法,把專業能力、運用能力、社會能力、個人能力分別融入各個步驟中,形成了能力建構模型圖(圖1)。

3.3 工匠精神和職業能力獲得理論分析

通過課堂的精心分組,以能力為本位和項目載體設計教案,把授課內容以課題的形式布置給學生,學生通過執行的六個步驟獲得能力。

(1)任務布置。學生根據老師布置項目任務,首先學生對項目任務進行可行分析,其次根據項目的特點進行團隊調整,進行初步分工。

(2)信息收集。一是學生根據任務需自行在圖書館、互聯網查閱相關資料,通過資料的查閱,留真去偽,提高學生信息篩選辨別的社會能力。二是通過資料查閱、信息收集,了解本任務需要用哪些設備、軟件,通過任務促進學生了解有效、快速信息收集方法和渠道,了解需要掌握哪方面的知識、技能。

(3)學習計劃。計劃即解決該項目任務的實施方案,方案明確該項目需要掌握哪些知識和技能,需要運用哪些方法和技巧,需要什么樣的環境和設備,需要哪些人力和物力,學生需根據自身的情況,制定完成任務的時間計劃表和知識、技能、方法掌握情況表。從而提升學生學習能力、規劃能力、解決問題的能力,培育了學生的個人能力、運用能力和專業能力。

(4)討論。小組各成員闡述自己的方案,討論每一個方案的優缺點和可操作性,為選出最優方案。通過小組內不斷討論、修改,學習專業知識和技能,提升學生的相互溝通能力、協調能力、計劃能力、解決問題能力,從而培育了學生的社會能力、個人能力和專業能力。

(5)執行。執行即是實施方案的過程,是不同觀點、方法、技能的融合。不僅鍛煉學生的領導決策能力,還要求學生一定妥協能力,更強調團隊協作精神、責任感和精益求精的職業素養和工匠精神。

(6)反饋。反饋即接受老師和同學的評價,對于評價者要有一定的發現問題能力,對于被評者,需要有抗壓能力和抗壓能力。通過反饋,對方案進行反復的修改和完善,培育學生終生學習能力和精益求精的工匠精神。

圖1 能力建構模型圖

圖2 數控12班教學質量監控圖

4 效果評價

2017年3~12月,課題小組對湘西某職院數控專業15級兩個平行班進行教學模式改革試驗,此前兩班均為該校優秀班級。其中1班36人,開展“六步”行動教學法;2班31人,采用傳統授課模式。通過2017上半年課堂學習和2017年下半年企業定崗實習,在為期一年的教學監控、調查、反饋,調查數據如下:1班和2班平均每節課曠課人數均為0;平均遲到人數,1班為0.5人,2班為0.4人;課堂平均玩手機情況,1班為0.8人,2班為為1.1人;課堂睡覺情況,1班為5.4人,2班為11.2人;期末考試(不進行復習),1班及格人數為24人,2班為17人;期評成績優秀均為2人;省技能競賽獲獎情況,1班2人,2班1人,自我評價良好人數,1班24人,2班23人,頂崗實習企業評價良好學生,1班16人,2班9人。把以上數據轉化數控12班為教學監控反饋分析圖,由圖分析:1班的課堂氛圍、教學質量、社會評價均好于2班。由此推斷,“六步”行動教學法的教學效果和社會評價較傳統教學模式更符合現代職業教育的發展,更有利于工匠精神的培育。

5 結語

通過“六步法”教學模型,突出學生“學”的主體地位,實現學生“在做中學、在學中思、在思中進”的良性循環。不僅提升學生專業、方法、社會和個人能力,還提高學生團隊責任感和使命感,培育了學生知行合一、精益求精的工匠精神,為學生的后續發展提供良好的動力。

[1]李克強. 十二屆全國人大四次會議作政府工作報告[M].北京:中信出版社,2015.

[2]Richard Sennett. The Crafts man[M]. Yale :Yale University Press,2008.

[3]秋山利輝. 匠人精神 [M].北京:中信出版社,2015.

[4]黃毅. 基于能力的行動教學法在公差配合課程教學中的設計[J].時代農機,2017,(05).

[5]李進. 工匠精神的當地價值及培育路徑研究[J].中國職業技術教育. 2016,(27).