提高農村抗震防災能力的對策與措施

楊 劍 波

(云南省紅河州抗震辦,云南 蒙自 661100)

1 概述

我國處于環(huán)太平洋地震帶和歐亞地震帶的交匯處,是地震災害嚴重的國家之一。同時,我國又是一個農業(yè)大國,農村在整個國土范圍內廣泛分布,因此地震也多發(fā)于農村地區(qū)從而形成致災地震,特別是經濟條件較差的中西部農村地區(qū)。如2003年當中我國大陸地區(qū)發(fā)生成災地震20余次,均發(fā)生在廣大農村地區(qū),造成了嚴重的人員傷亡,同時也導致了300余萬平方米的房屋倒塌以及近500萬m2的房屋嚴重破壞,地震災害直接經濟損失達到了46.6億元。

多年以來,由于我國的城鄉(xiāng)二元化的體制,農村地區(qū)的抗震防災工作一直落后于城市,這也導致農村地區(qū)在較低烈度地震作用下極易形成致災地震,給農村地區(qū)帶來嚴重損失。當前,我國總體上已進入以工促農、以城帶鄉(xiāng)的發(fā)展階段,國家對城鄉(xiāng)一體化愈發(fā)重視,在城鄉(xiāng)一體化大的背景下,如何提高農村地區(qū)的抗震防災能力則成為迫切需要解決的問題。本文針對農村民居抗震能力差的現狀,對如何提高其地震安全的對策和措施提出一些建議。

2 農村房屋抗震能力不足

我國歷史悠久,農村地區(qū)的房屋建設多是根據當地經濟情況、建筑材料的因地制宜情況以及農民的傳統(tǒng)生活習慣和習俗有關,總體來看具有結構形式簡單、造價低廉、便于就地取材等特點。農村房屋普遍抗震能力低下,與城鎮(zhèn)相比相當脆弱,地震易損性高,其原因主要有以下幾個方面:

1)與城市建筑相比,農村地區(qū)的房屋普遍缺乏正規(guī)設計。農村民房是自主建造,建筑形式比較隨意,在建設過程中農村工匠主要依據房主自己的經濟能力及使用需求進行房屋建造,抗震設防問題基本未進行考慮或考慮不足。

2)建筑以傳統(tǒng)的土木磚石類結構為主,在我國相當地區(qū)特別是中西部經濟不發(fā)達的地區(qū)大量存在。這類建筑由于所使用的建筑材料強度低、各構件之間的連接不足、結構的整體性差等問題,一般在遭受較低強度的地震作用就會發(fā)生嚴重破壞或倒塌。

3)受各地經濟發(fā)展水平不平衡制約,農村抗震水平分布不均勻。一般來說,經濟欠發(fā)達地區(qū)較經濟發(fā)達地區(qū)的房屋抗震能力較差。在同一經濟水平地區(qū),不同收入水平的群眾所建造的房屋由于采用的建筑材料和結構形式不同,其抗震水平也有較大差異。

4)對于經濟條件好的群眾,在建筑房屋時多采用抗震性能好的鋼筋混凝土或磚混結構。但由于農村地區(qū)對地震危害的認識不足、對抗震防災知識了解不夠、施工程序及做法不合理等多種因素影響下,造成房屋抗震能力普遍較低。

3 提高農村抗震防災能力的對策

3.1 完善農村地區(qū)的抗震防災管理對策

1)以村鎮(zhèn)規(guī)劃為前期控制條件,在村鎮(zhèn)建設管理中嚴格執(zhí)行規(guī)劃、勘察、設計、施工等全過程抗震防災工作管理,利用宅基地審批過程強化對農村房屋的建設管理和抗震技術指導,同時提供抗震防災技術與管理服務,并配套實施相適應的激勵和監(jiān)管措施。

2)結合農村各地的實際情況,分門別類地制訂不同的管理對策,鼓勵和引導農民在房屋建設上逐步實現抗震設防。對于經濟條件較好的地區(qū)建議采取抗震設防的強制措施,加強對農村房屋執(zhí)行抗震設防標準、設計與施工的監(jiān)督管理和技術指導。對經濟欠發(fā)達地區(qū)由政府補貼和引導方式實現農房的抗震設防和建設。

3)政府出資制定符合當地抗震要求的農村民居抗震建設技術指導及參考圖集,要針對農民工程建設知識缺乏的特點,標準圖集要簡明扼要。各地政府應組織宣貫國家建筑抗震設計規(guī)范和鎮(zhèn)(鄉(xiāng))村建筑抗震技術規(guī)程,完善相關的抗震技術服務制度與體系,定期對農村建筑工匠進行抗震技術培訓,確保其施工隊伍掌握抗震施工技術。

3.2 農村抗震防災規(guī)劃對策

1)嚴格農村規(guī)劃選址。所謂農村規(guī)劃選址就是考慮農村地段易遭受滑坡、崩塌、泥石流、地震斷裂帶等影響地區(qū)所開展的安全建設。歷史災害經驗表明,建設在上述危險地段的工程一般在地震發(fā)生后均造成毀滅性的災害,房屋或是倒塌,或是直接被大規(guī)模滑坡體所掩埋。因此在規(guī)劃中采取“避”與“抗”相結合的原則。農村規(guī)劃選址應充分考慮地下土層的組成情況及土質條件,避開地質災害危險區(qū)、自然災害易發(fā)地帶,以及地震活動斷層造成地表破裂帶部位、砂土液化和軟土震陷等抗震不利地段。

2)農村建設應布局合理。一是房屋布置應保持一定的間距,這樣做的好處是避免地震時由于房屋破壞而堵塞通道不利于群眾疏散,同時也可以避免發(fā)生次生火災后的迅速蔓延,使人員無法疏散與躲避而加重災情。二是農村建設中其主要干道應貫穿村莊各個方向,形成網絡,并與外部的公路和避災空間保持暢通,便于地震后外部救援力量進入、內部人員向外疏散、重傷人員救治等。同時對建設與此類干道上的橋梁應采取更高的抗震設防措施。三是在規(guī)模較大的農村中,預留空地開展應急避難場所建設,可行的辦法是利用學校操場、村內小公園等。

3)完善應急保障基礎設施建設。應急保障基礎設施是保障災后受災個體基本生存條件和救災工作順利實施的根本條件,主要是指應急供電、應急供水、應急通訊以及應急通道等,要能夠保證在地震發(fā)生時這些工程保持其應急功能不中斷。因此,農村建設時應合理安排水源和變電站等,建設應急通訊設施和無線電話,取水設施應配備應急電源,這些設施應按照高于一般工程的要求嚴格此類工程的抗震設防要求和措施。

4)防止地震次生災害發(fā)生。隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)經濟的快速發(fā)展,一些生產和貯存有易燃、易爆、有毒等物品的企業(yè)也慢慢在農村地區(qū)建設起來。這些企業(yè)都是地震的次生災害源,一旦地震后發(fā)生破壞會加劇人員傷亡,同時給災后群眾生存環(huán)境帶來不利影響。因此,這些地震次生災害源點單位應建設在居住區(qū)的下風向并遠離居住區(qū)的位置,同時需要配備必要的消防設施。

3.3 農村房屋抗震對策

要想提高農村房屋的抗震能力,應從地基與基礎處理、合理布置結構體系、加強結構整體性以及抗震構造措施等多方面入手。限于篇幅原因,本文針對我國農村地區(qū)廣泛存在的典型房屋,有針對性地探討幾點建議:

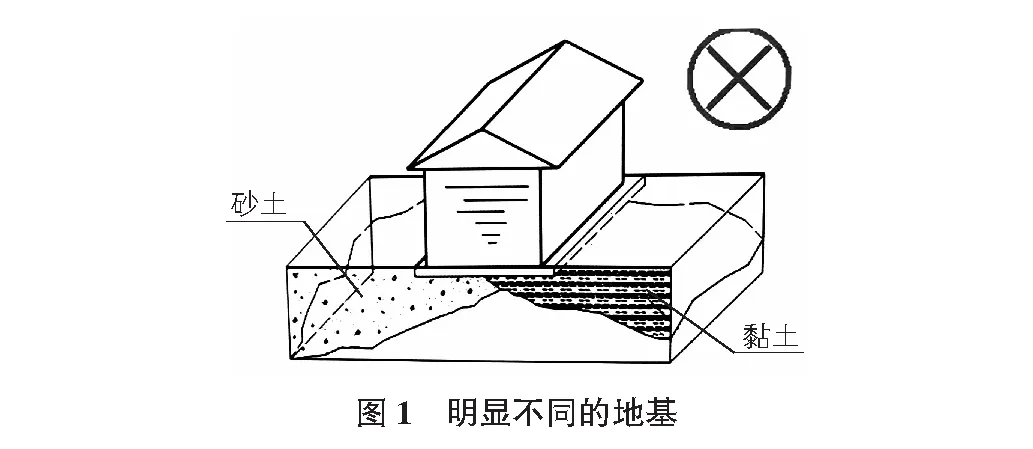

1)地基與基礎。房屋建設時,同一結構單元的基礎不宜設置在明顯不同的地基上(見圖1),同時房屋的地基應夯實。遇有軟弱地基(淤泥、淤泥質土、沖填土、雜填土及飽和松散粉細砂與粉土等)和不良地基(濕陷性黃土地基、膨脹土地基、泥炭土地基、多年凍土地基、巖溶與土洞地基、飽和粉細砂與粉土地基等)應進行處理,可采用墊層換填及地基處理措施進行處理。

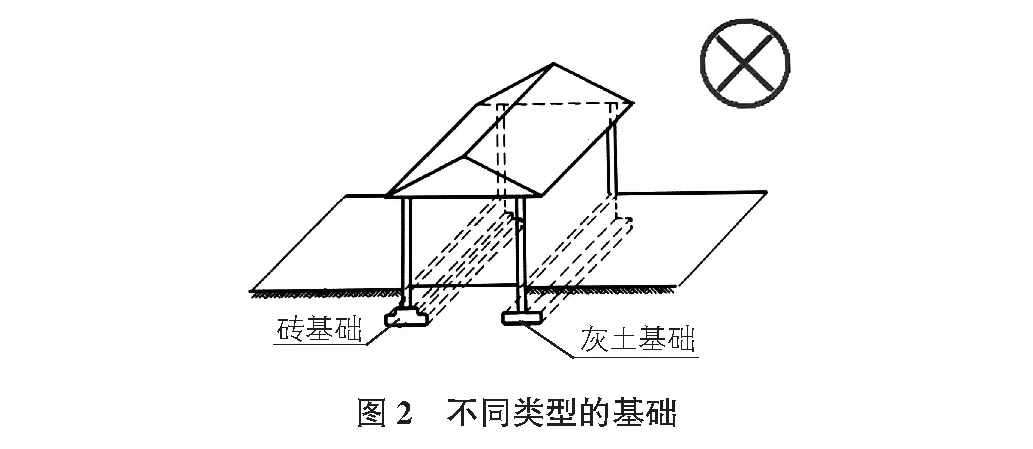

同一結構單元不宜采用不同類型的基礎(見圖2),當同一結構單元基礎底面不在同一標高時,應按照一定比例的臺階逐步放坡(建議為1∶2)。基礎的建筑材料可采用強度較高的磚、石、灰土或三合土等,同時要根據季節(jié)性動土和地下水位等情況合理考慮基礎的埋置深度。

2)砌體結構房屋抗震技術要點。砌體結構房屋是指用磚、石或砌塊為主要建筑材料,用砂漿進行砌筑的房屋結構。砌體結構按照所采用塊材的不同,可分為磚砌體結構、石砌體結構和砌塊砌體結構。這類房屋建造時應注意以下幾點:

a.縱墻和橫墻的布置宜均勻、對稱,在平面上宜對齊,沿豎向應上下保持連續(xù);不宜為了采光要求布置較大面積的窗戶以降低墻體抗剪強度,在同一軸線上,窗間墻的寬度宜均勻。應優(yōu)先采用橫墻承重或縱橫墻共同承重的結構體系。

b.當房屋遇有下列情況之一時宜按要求設置防震縫,防震縫的兩側應設置墻體,縫寬可采用70 mm~100 mm:房屋立面的高差大;房屋有錯層,并且樓板的高差大;各部分結構的剛度、質量有截然的不同;平面為L形或U形的建筑物拐角處。

c.二層房屋的樓層不應設置錯層,樓梯間不宜設在房屋的盡端和轉角處,且不宜設置懸挑樓梯。嚴禁采用懸挑踏步板式樓梯。

d.砌體結構房屋的層數、高度和高寬比要求應按照建設場地的抗震設防烈度進行控制。

e.房屋四角和隔開間內外墻交接處設置鋼筋混凝土構造柱,所有縱橫墻的基礎頂部、每層樓、屋蓋(墻頂)標高處應設置現澆鋼筋混凝土圈梁。

3)木結構房屋抗震技術要點。

木結構房屋的主要特征是以木構架承受屋頂和樓蓋的重量,墻體只起維護作用且基本不承受屋頂的重量,木結構房屋具有很好的變形能力和較強的抗震能力。此類結構在提高抗震能力時應按照以下幾個方面考慮:

a.合理布置房屋平面,建筑體型要適當。同一房屋建筑不應采用木柱與磚柱或木柱與石柱等混合承重的結構。

b.減輕房屋重量,降低房屋高度。木屋架不應采用無下弦的人字形或拱形屋架,屋頂宜采用雙坡屋蓋,且坡度盡量小,便于防水防漏。

c.木骨架與墻體或柱子要有安全的連接,以保證結構的整體性。

d.木結構房屋層數和高度應根據地區(qū)抗震設防烈度確定,一般不超過兩層,對于6度地區(qū)單層高度不宜超過4 m、兩層高度不宜超過7.2 m,對于8度地區(qū)單層高度不宜超過3.6 m、兩層高度不宜超過6.6 m,同時應考慮圍護墻的種類進行調整。

e.木柱的底部應進行防腐處理,同時加強木柱和基礎的聯(lián)結。

4)生土結構房屋抗震技術要點。

生土結構房屋是指用未經焙燒的土坯、灰土或夯土做成承重墻體的房屋,同時也包括土窯洞和土拱房等建筑物。由于此類房屋所采用的建筑材料先天的脆性和強度不足等特點,造成此類房屋抗震能力較差。

a.生土結構的結構體系應與砌體結構的要求一致,平面、豎向、窗間墻、高寬比等應滿足要求。

b.屋蓋對于高烈度區(qū)不應采用硬山擱檁的形式。由于會導致山墻過高和穩(wěn)定性差等原因,屋蓋不宜采用單坡形式,由于防水困難也不宜采用平屋面,應采用輕質材料建造的雙坡屋面。

c.同一房屋不應采用材料不同的承重墻體,如不得采用外廊為磚柱、石柱承重,或四角磚柱、石柱承重。墻體材料應選用黏性強的黏土或亞黏土,墻體制作時應用木模具分層夯筑,每層厚度約300 mm,每次鋪設約100 mm~150 mm厚度拌好后的土分3次~4次夯實,并且每個夯實層要保持1 d的時間間隔。

d.生土房屋宜建單層,其高度在6度區(qū)應控制在2層以下,總高度不超過6 m,在7度和8度地區(qū)層數為1層,高度分別不超過4 m和3.3 m。

e.所有縱橫墻基礎頂面應分別設置配筋圈梁,夯土墻宜采用木圈梁,土坯房宜采用配筋磚圈梁或木圈梁,8度地區(qū)夯土墻房屋應在墻高中部設置木圈梁。

4 結語

十八大以來,以習近平為總書記的新一屆中央領導集體大力推進城鄉(xiāng)一體化建設,習近平提出:“要把工業(yè)和農業(yè)、城市和鄉(xiāng)村作為一個整體統(tǒng)籌謀劃,要繼續(xù)推進新農村建設,使之與新型城鎮(zhèn)化協(xié)調發(fā)展、互惠一體,形成雙輪驅動。”農村抗震安全作為保障農村地區(qū)防災安全的重要方面需要在城鄉(xiāng)一體化進程中得到充分重視,通過積極管理、科學規(guī)劃、合理建設,農村地區(qū)的抗震安全必將有大幅提升,這也是以人為本的重要體現。

參考文獻:

[1] 田 杰,蘇經宇.減輕村鎮(zhèn)地震災害的基本對策[J].工程質量,2006(11):21-27.

[2] 吳慧娟,曲 琦,葛學禮,等.地震高發(fā)地區(qū)農村抗震能力建設與震后重建[J].工程抗震與加固改造,2004(10):5.

[3] 王志濤,李 寧,郭小東.汲取地震災害經驗,提升城市抗震防災能力[J].山西地震,2011,37(36):45-47.

[4] 紅河哈尼族彝族自治州建設局,昆明理工大學工程抗震研究所.紅河州農村民居地震安全工程技術指導及參考圖集[Z].