綜合超前地質(zhì)預報技術(shù)在預報斷層破碎帶中的應用

李 小 虎

(中煤科工集團武漢設計研究院有限公司,湖北 武漢 430000)

1 概述

目前隧道超前預報的手段主要有地質(zhì)調(diào)查、地質(zhì)雷達、TSP、瞬變電磁、陸地聲納等[1]。單一的物探成果具有多解性及解譯水平有限,使得解譯成果往往和實際有較大誤差[2,3]。地質(zhì)調(diào)查與物探相結(jié)合,能夠使預測精度大為提高,這一點已在工程人員中形成廣泛共識。

斷層是分布十分普遍的一種構(gòu)造形式。線性延伸的隧道很難避免。它不同程度地破壞了巖體的完整性和連續(xù)性,大幅度降低了圍巖的強度、增強了導水和富水性。對施工安全構(gòu)成很大威脅,是預報的重要內(nèi)容。

孫廣忠在軍都山隧道施工地質(zhì)超前預報中運用構(gòu)造節(jié)理統(tǒng)計分析的方法取得成功。然而不足的是該方法只能定性預測斷層的出現(xiàn),具體出現(xiàn)位置卻不能判斷[6]。劉志剛基于斷層影響帶中的Ⅰ1節(jié)理特點,提出斷層參數(shù)預測法預報隧道斷層,能夠預測斷層出現(xiàn)的具體位置,但是該方法只適用于巖層視傾角不大于30°的沉積巖分布區(qū)域開挖隧道[7]。

2 基本原理

谷振德在《巖體工程地質(zhì)力學基礎》一書中詳細闡明構(gòu)造節(jié)理與構(gòu)造應力保持一定內(nèi)在聯(lián)系,并認為只要掌握它們的規(guī)律性,即可推斷它們形成時構(gòu)造應力場和構(gòu)造應力方式[5]。

一般來說斷層破碎帶有以下前兆:節(jié)理組數(shù)急劇增加,有時會出現(xiàn)弧形節(jié)理形成的小型旋鈕構(gòu)造或反傾節(jié)理、小斷層,出現(xiàn)巖層的牽引褶曲或牽引褶皺,巖石強度明顯降低,逆斷層會出現(xiàn)壓裂巖,平移斷層會出現(xiàn)密集節(jié)理帶[8]。基于上述地質(zhì)理論,可以通過地質(zhì)調(diào)查,來對前方巖體地質(zhì)構(gòu)造作出定性判斷。

物探法主要有TSP探測、地質(zhì)雷達探測和紅外線探測,各種方法各有優(yōu)缺點。

通過地質(zhì)調(diào)查結(jié)合物探法能夠形成互補,最大限度對前方巖體的構(gòu)造性質(zhì)、規(guī)模、位置作出判斷。

3 應用效果舉例

3.1 棟梁坡隧道

棟梁坡隧道全長9 268 m,最大埋深298 m。位于云貴高原向湘西丘陵過渡地帶之武陵山余脈,是滬昆客運專線貴州段控制性工程。

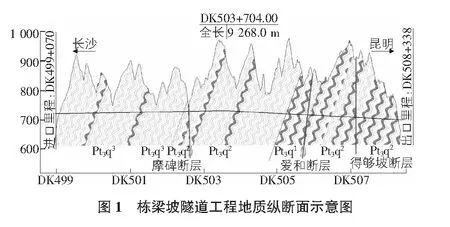

根據(jù)設計資料,隧道通過區(qū)地層巖性為變余砂巖夾變余凝灰?guī)r、綠泥石板巖。隧區(qū)發(fā)育有坡腳斷層,位于隧道出口溝槽中。得夠坡斷層,與隧道交于DK507+100地表。愛和斷層與隧道交于DK505+950地表。摩碑斷層,與隧道交于DK502+600地表。隧道掘進由出口向進口方向(見圖1)。

3.2 地質(zhì)調(diào)查統(tǒng)計分析結(jié)論

表1 空間結(jié)構(gòu)面特性

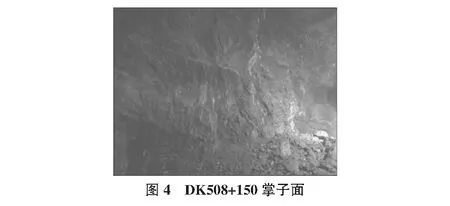

里程結(jié)構(gòu)面特性DK508+150兩組節(jié)理面,J1產(chǎn)狀142°∠90°,節(jié)理間距0.3 m左右,延伸長度3.5 m~4.0 m,密閉,平直;J2產(chǎn)狀72°∠65°,節(jié)理間距0.6 m,延伸長度2.0 m~3.0 m,密閉,平直。地下水不甚發(fā)育DK508+111四組節(jié)理面,J1產(chǎn)狀125°∠20°,節(jié)理間距0.2 m,延伸長度1.5 m~2.5 m,微張為主,平直,無充填;J2產(chǎn)狀60°∠40°,節(jié)理間距0.5 m,延伸長度0.5 m~0.8 m,密閉,平直;J3產(chǎn)狀40°∠23°,節(jié)理間距0.3 m~0.5 m,延伸長度0.3 m~1.5 m,開張,粗糙,石英巖脈充填;J4產(chǎn)狀23°∠52°,節(jié)理間距1.5 m~2.5 m,延伸長度3.0 m~5.0 m,開張,粗糙,石英巖脈充填。局部可見巖層的牽引褶曲DK508+089巖體十分破碎,可見6組主要節(jié)理面,J1產(chǎn)狀105°∠28°,節(jié)理間距0.1 m,延伸長度3.5 m~5.0 m,微張為主,平直,無充填;J2產(chǎn)狀78°∠32°,節(jié)理間距0.4 m,延伸長度0.4 m~0.6 m,密閉,平直;J3產(chǎn)狀50°∠44°,節(jié)理間距0.2 m~0.3 m,延伸長度0.8 m~2.8 m,開張,粗糙,石英巖脈充填;J4產(chǎn)狀25°∠33°,節(jié)理間距1.0 m~4.5 m,延伸長度2.0 m~4.0 m,開張,粗糙,石英巖脈充填。其余為兩組羽狀節(jié)理,石英巖脈充填。局部可見巖層的牽引褶曲

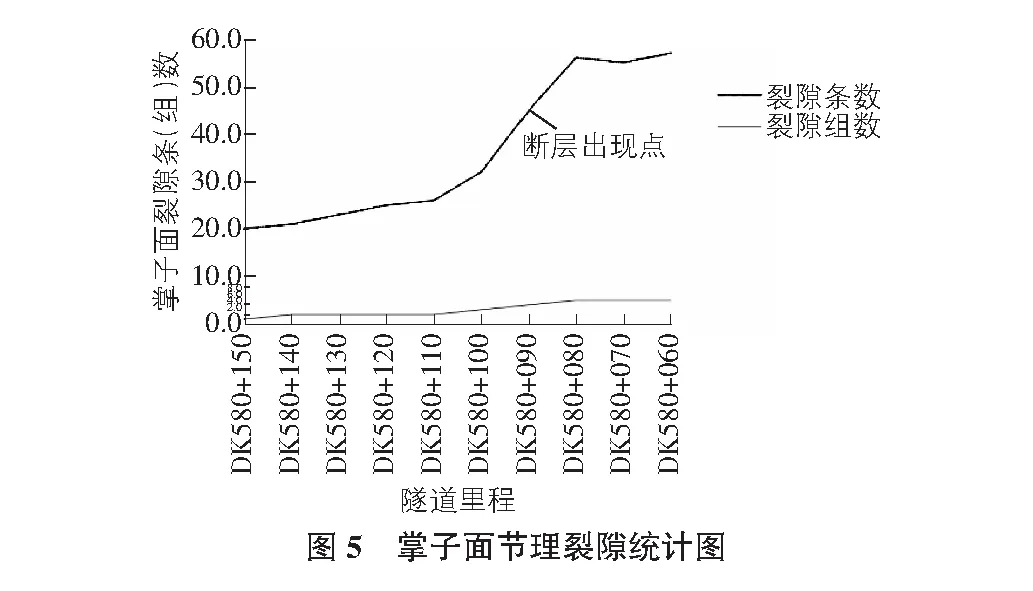

通過對節(jié)理裂隙的空間形態(tài)進行統(tǒng)計分析,隨著,構(gòu)造作用明顯,節(jié)理裂隙更發(fā)育,同時可見斷層破碎帶標識性的地質(zhì)構(gòu)造形態(tài),據(jù)此可定性確定前方存在斷層的可能性較大。但斷層具體出現(xiàn)位置及斷層破碎帶范圍尚不能確定,需要超前預報通過物性差異辨識予以判斷。

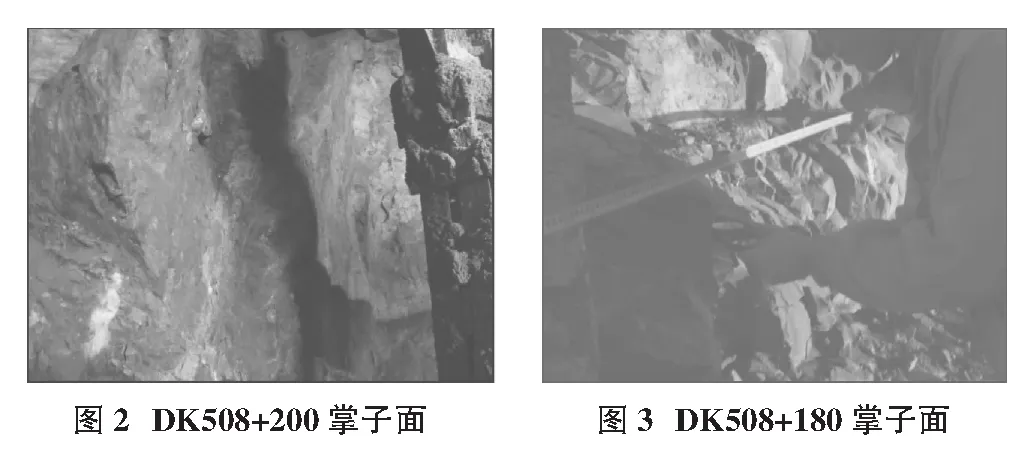

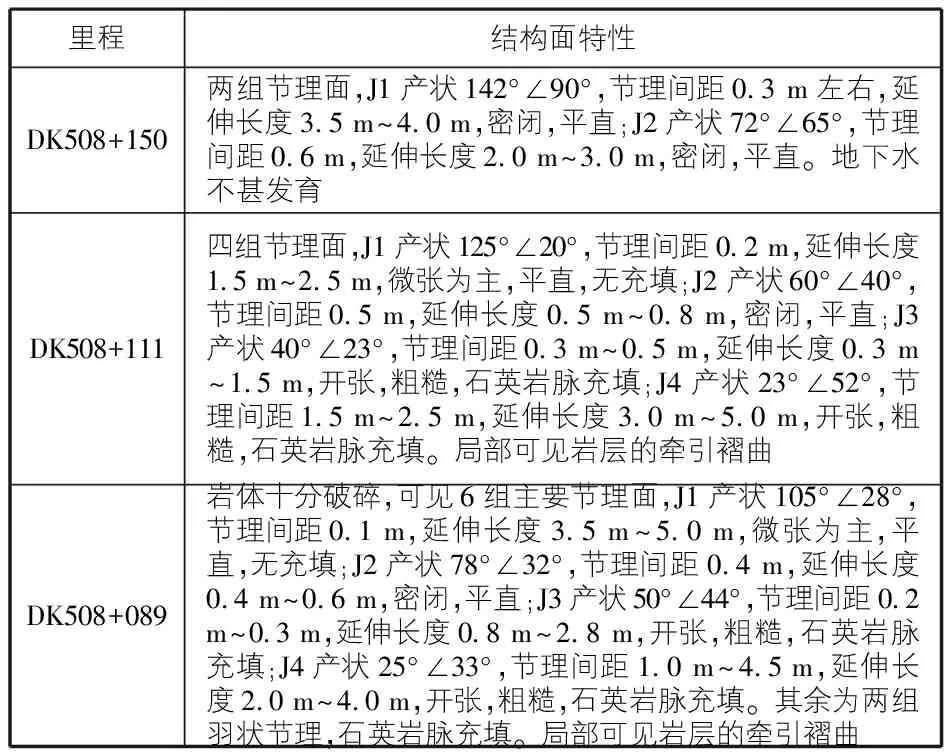

各掌子面空間結(jié)構(gòu)面特性見表1,節(jié)理裂隙如圖2~圖4所示。

3.3 TSP超前預報分析

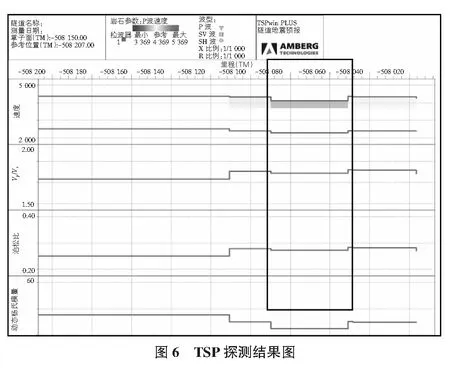

根據(jù)上述地質(zhì)基礎分析結(jié)果,采用TSP203plus系統(tǒng)進行長距離預報。圖5為探測結(jié)果分析圖,預報范圍為DK508+150~DK508+051。

DK508+150~DK508+111段物性參數(shù)波動不大,未見明顯反射界面或繞射界面,預測出露巖性應為板巖,中厚層狀,較之于掌子面巖層產(chǎn)狀變化不大;節(jié)理裂隙發(fā)育情況沒有明顯變化;巖體較破碎,弱風化;地下水不甚發(fā)育,可能出現(xiàn)滲水、滴水現(xiàn)象,建議圍巖分級為Ⅳ級。

DK508+111~DK508+089段物性逐漸變差,縱橫波波速值降低,泊松比變大,動彈模量變小,預測該段出露巖性應為板巖;節(jié)理較之前一預測段更加發(fā)育;巖體更趨破碎,弱風化;地下水更趨發(fā)育,出現(xiàn)滲水、滴水的可能性變大;圍巖穩(wěn)定性差,出現(xiàn)掉塊的可能性較大。結(jié)合地質(zhì)調(diào)查結(jié)論分析認為,該段可能為斷層影響帶,建議圍巖分級為Ⅴ級。

DK508+089~DK508+051段(圖6中黑圈部分)物性參數(shù)變化大,縱、橫波波速明顯大幅降低(Vp由4 390 m/s降為4 130 m/s,Vs由2 530 m/s降為2 270 m/s)、泊松比明顯增加(由0.25增大到0.28)、彈性模量顯著降低(由42 GPa降為34 GPa)。反射界面異常密集,物性較差。結(jié)合地質(zhì)調(diào)查結(jié)論分析認為,推斷DK508+089~DK508+051為斷層破碎帶。預測該段出露巖性應為碎裂巖、斷層角礫;巖體很破碎;地下水可能十分發(fā)育,出現(xiàn)滲水、滴水的可能性很大,不排除出現(xiàn)股水、涌水的可能,建議圍巖分級為Ⅴ級。

3.4 綜合預報結(jié)論及實際開挖結(jié)果

結(jié)合地質(zhì)調(diào)查結(jié)論分析及TSP超前預報分析,分別定性與定量確定隧道掘進前方地質(zhì)體情況,推測結(jié)果見表2。從表2中可以看出,利用地質(zhì)調(diào)查綜合TSP推斷的結(jié)果無論是在構(gòu)造性質(zhì)的判定還是具體位置的推測上,精度都更高,對于具體施工過程的指導意義也更強。

表2 綜合預報結(jié)論及實際開挖結(jié)果

序號里程地質(zhì)調(diào)查及TSP推斷結(jié)果實際開挖結(jié)果1DK508+150~DK508+111節(jié)理裂隙較發(fā)育;地下水不甚發(fā)育。建議圍巖分級Ⅳ級節(jié)理裂隙較發(fā)育;無地下水2DK508+111~DK508+089巖體破碎;地下水更趨發(fā)育;圍巖穩(wěn)定性差,出現(xiàn)掉塊的可能性較大。建議圍巖分級Ⅴ級巖體破碎;出現(xiàn)滴水滲水,局部掉塊3DK508+089~DK508+051預測該段為斷層破碎帶;巖體很破碎;滲水、滴水的可能性很大;圍巖穩(wěn)定性很差,易出現(xiàn)掉塊、塌方等失穩(wěn)現(xiàn)象。建議圍巖分級Ⅵ級斷層破碎帶;滲水、滴水嚴重;掉塊嚴重,局部出現(xiàn)坍塌

4 結(jié)語

1)斷層破碎帶的預報是隧道超前預報的重要內(nèi)容,準確預報其規(guī)模、位置對施工有重要指導意義。

2)地質(zhì)調(diào)查法能充分利用工程人員的地質(zhì)經(jīng)驗對前方地質(zhì)體性質(zhì)作出判斷,這一點是物探無法取代的。

3)多種方法結(jié)合,綜合預報,能大大提高預報準確率,而單一的預報手段,往往有較大的缺陷。

參考文獻:

[1] 鐵建設[2008]105號,鐵路隧道超前地質(zhì)預報技術(shù)指南[Z].

[2] 趙永貴.國內(nèi)外隧道超前預報技術(shù)評析與推介[J].地球物理學進展,2007,22(4):1344-1352.

[3] 曲海峰,劉志剛,朱合華.隧道信息化施工中綜合超期地質(zhì)預報技術(shù)[J].巖石力學與工程學報,2006,25(6):1246-1251.

[4] 鐘世航.TSP作隧道掌子面前方地質(zhì)預報幾例失誤原因分析[J].巖石力學與工程學報,2003,22(S1):2443-2446.

[5] 谷振德.巖體工程地質(zhì)力學基礎[M].北京:科學出版社,1979.

[6] 孫廣忠,孫 毅.地質(zhì)工程學原理[M].北京:地質(zhì)出版社,2004.

[7] 劉志剛,劉秀峰.斷層參數(shù)預測法預報隧道斷層[J].巖石力學與工程學報,2003,22(9):1547-1550.