基于灰色Verhulst模型的高速公路路基沉降預測研究

郭 凱 武

(中鐵十一局集團第二工程有限公司,湖北 十堰 442000)

1 工程概況

張桑高速公路K35+924~K36+063路段主要填料為紅砂巖及部分處治過的高液限粘土,屬于不佳填料且最大填筑高度31.5 m、原地面起伏較大,有一定的滑坍危險;且K35+934附近有一較大管徑的圓管涵,對沉降控制要求更為嚴格;該路段為填挖交界段,匯水能力較強,也易受降雨影響,因此需對該路段全斷面開展施工期沉降觀測。

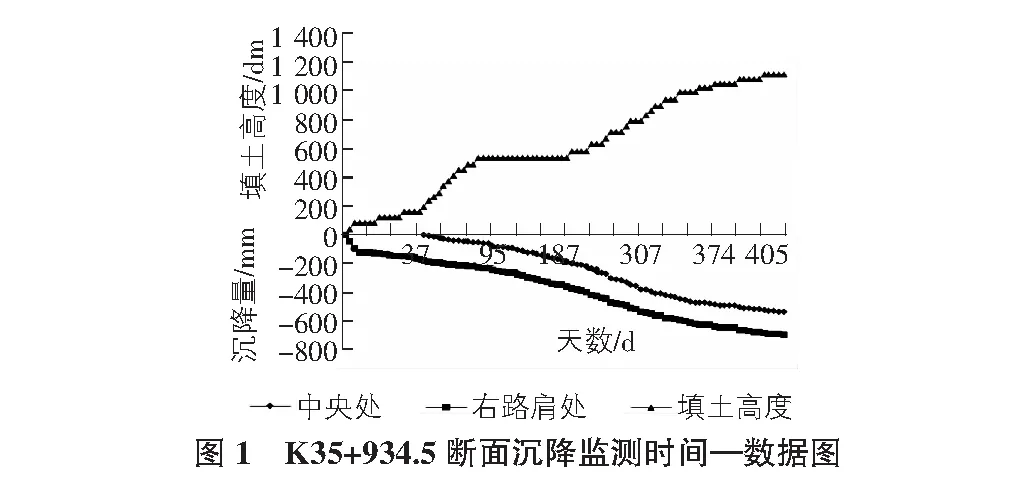

由于中樁位置處受機械振動及碾壓次數較兩側多,一般而言中部的沉降量會更大,因此本文計算及分析均選取中樁位置的沉降數據作為分析對象來對斷面的沉降情況進行預測。該斷面觀測點的實測沉降數據與時間、填筑高度關系曲線見圖1。

通過觀測數據分析可知,當填筑施工開始約400 d、填土高度達28.5 m時,沉降速率在1.0 mm/d~1.2 mm/d范圍內,路基較穩定。該路段工期要求在2016年11月初必須進行底基層乃至面層施工,在此之前需要對路基沉降量進行預測,以判定路基沉降是否具備底基層施工條件。

2 沉降預測模型

進行沉降預測時灰色理論應用較多,常見的模型有GM(1,1)模型和Verhulst模型等,GM(1,1)模型在進行沉降預測時,是將所測得的數據進行等時距處理后再作為數據序列進行計算,其基本表現形式為:

由上述表達式可知,該模型具有無限增長的性質,但在進行中長期沉降量預測時,路基沉降不可能無限增大,模型曲線增長變化趨勢與實際情況有所不符,存在一定的局限性。 而Verhulst模型表達式呈“S”形曲線,與路基沉降的實際曲線有共通之處且較之GM(1,1)模型,Verhulst模型能夠進行中長期預測的原因是其包含了次固結沉降,而在一些以紅砂巖和高液限粘土為主的路基中,次固結沉降是路基沉降不能忽略的組成部分,因此Verhulst模型進行工后預測要比GM(1,1)模型更精確。

灰色Verhulst預測模型的微分方程為:

S(0)(k)+aZ(1)(k)=b(Z(1)(k))2。

其白化形式的微分方程為:

(1)

(2)

其中:

則路基沉降灰色Verhulst預測模型時間響應方程即白化方程為:

(3)

離散響應方程為:

(4)

由于路基變形數據本身就呈“S”形曲線,故可將原始沉降觀測數據視為S(1),經一次累減生成新數列為S(0),從而建立灰色Verhulst模型,繼而直接擬合S(1)。由式(4)可以看出,當t→∞時,若a>0,有S(1)(t)→0,這是不可能的;若a<0,則S(1)(t)→a/b,a/b即表示路基最終沉降變形量。

3 沉降預測分析

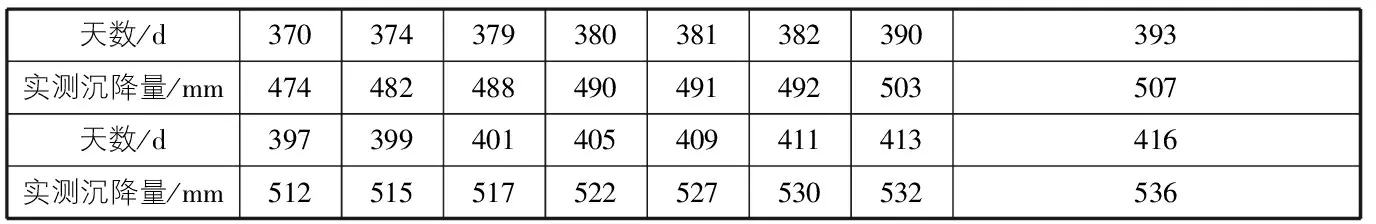

選取該斷面中樁實測的第370天~第416天的數據作為時間序列進行分析如表1所示。

表1 路基沉降實測第370天~第416天數據

由于現場實測的路基沉降數據是非等時距的,在建模之前先進行等時距處理,如下所述:

1)計算平均時間間隔:

2)利用拉格朗日插值定理計算等時距各天的沉降值,具體數值見表2。

3)按第2節中式(2),式(3)計算參數a,b:

將表2數據代入式(2),式(3)計算可得出:a=-0.047 2,b=-0.000 1。

得出的預估模型為:

表2 處理后的等時距各天沉降值

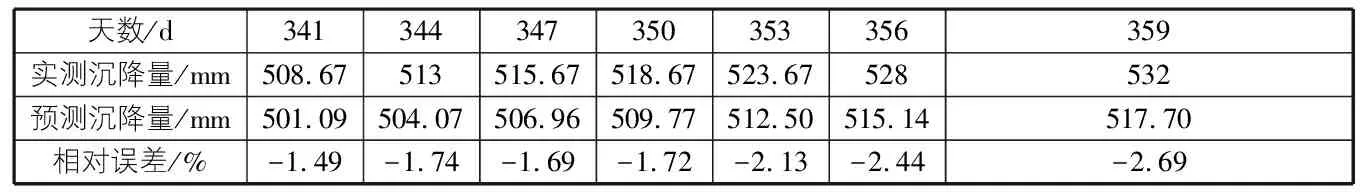

將第341天~第359天的實測沉降量和預估模型計算的沉降量進行對比分析,如表3所示。

表3 Verhulst預測值與實測值相對誤差值

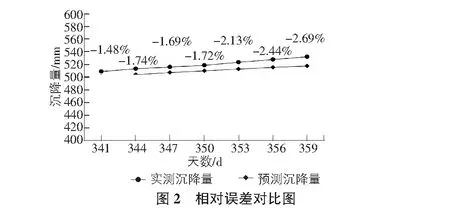

由表3計算數據可得誤差對比圖如圖2所示。

由表3及圖2可知,Verhulst模型預測值與實測值相比相對誤差較小(3%以內),預測模型較為精確,且該段的預測值要略小于實測值。利用預估模型,按時距3 d,預測第419天~第479天(10月30日)沉降量,計算如表4所示。

由表4計算數據可知,預估該斷面10月30日總沉降量為578.81 mm。其日沉降率約為0.66 mm/d。可以認為截止到10月30日,該斷面的沉降速率為0.66 mm/d,月沉降速率約為17 mm/月。根據相關文獻說明,當路基沉降速率為3 mm/月~5 mm/月時,后期路面出現穩定性不佳引起的病害的可能性會大為減小;而目前該斷面若不進行任何處理則截止到11月,其速率

還難以滿足,因此要在11月初進行底基層等后續施工則建議進行輕度處理使其達到底基層施工的要求,即可保證更佳的路基施工質量。

表4 Verhulst預測模型計算的第370天~第416天沉降值

4 結語

該斷面路基土體以紅砂巖和高液限粘土為主,次固結沉降是路基沉降不能忽略的組成部分,路基沉降變形數據呈“S”形曲線。本文采用了Verhulst模型對某一具體路基斷面進行了沉降預測,在某一特定時間點下該斷面的沉降速率約0.66 mm/d,該速率下進行底基層施工可能會在后期引起部分路面病害,因此建議稍作處理以加速路基的穩定。由此可知,采用Verhulst模型可對路基的后續施工工期確定提供數據參考,對同類工程實際有較好的指導及參考價值。

參考文獻:

[1] 王正新,黨耀國,劉思峰.無偏灰色Verhulst模型及其應用[J].系統工程理論與實踐,2009(10):138-144.

[2] 宋彥輝,聶德新.基礎沉降預測的Verhulst模型[J].巖土力學,2003(1):123-126.

[3] 周德強,馮建中.建筑物沉降預測的改進Verhulst模型研究[J].地下空間與工程學報,2011(1):194-198.

[4] 偶昌寶,俞亞南,王戰國.不等時距灰色Verhulst模型及其在沉降預測中的應用[J].江南大學學報,2005(1):63-65.

[5] 徐新躍,方德勝.灰色Verhulst模型預測軟土地基建筑物的沉降[J].地下空間,2001(S1):515-518,591.