兩跨連續預應力矮肋T梁應變分析★

趙啟睿 玄甲強 馬新騰 郭墨晗 賈艷敏*

(東北林業大學土木工程學院,黑龍江 哈爾濱 150040)

1 試驗背景

中小跨徑橋梁在實際工程中占有較大的比重,小箱梁結構由于其鉸縫處施工質量無法保證,容易在使用階段發生斷裂和破壞。預應力混凝土矮肋T梁為中小跨徑橋梁設計提供了新的選擇,它具有結構高度小,施工便捷,耐久性好的特點。為了掌握連續預應力混凝土矮肋T梁在荷載下的受力和工作特性,本文建立20 m兩跨連續預應力混凝土矮肋T梁計算模型,模擬矮肋T受荷下力學響應,并對5∶2縮尺后的模型梁進行破壞試驗,通過對比模擬數值和試驗數據,分析矮肋T梁的破壞規律,為預應力混凝土矮肋T梁的應用提供參考。

2 矮肋T梁極限承載力試驗

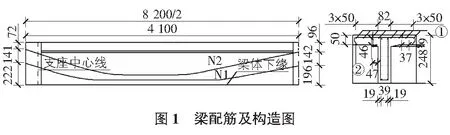

根據關鍵截面等應力原則,將20 m連續預應力混凝土矮肋T梁縮尺成8.2 m的模型梁,模型梁的構造圖和配筋圖如圖1所示。貼應變片時,先用角磨機把鋼絞線打磨出一個平面,再用速干膠將應變片粘在鋼絞線表面。設計模型翼板寬0.845 m,梁高0.543 m,混凝土強度等級為C40,預應力筋為N1和N2兩根9φ15.2 mm鋼絞線,強度設計值fpy=1 860 N/mm-2,非預應力筋采用HRB400。

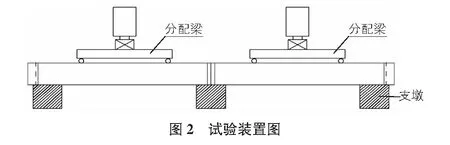

試驗模型梁采用橡膠支座,在每一跨試驗梁跨中放置方鋼做分配梁,分配梁上放置有壓力傳感器,采用兩臺150 t液壓千斤頂同時加載,模型梁開裂前每20 kN一個加載等級,模型梁開裂后每40 kN一個加載等級,試驗裝置如圖2所示。現場試驗時,先將T型梁表面清理干凈,再將應變片用松脂等距粘貼在第二跨梁跨中腹板位置。貼鋼筋應變片時,先用角磨機把鋼絞線打磨出一個平面,再用速干膠將應變片粘在鋼絞線表面,當荷載等級到位并且穩定后測定混凝土及鋼絞線應變的數值并觀察裂縫。

3 矮肋T梁應變分析

3.1 平截面假定的驗證

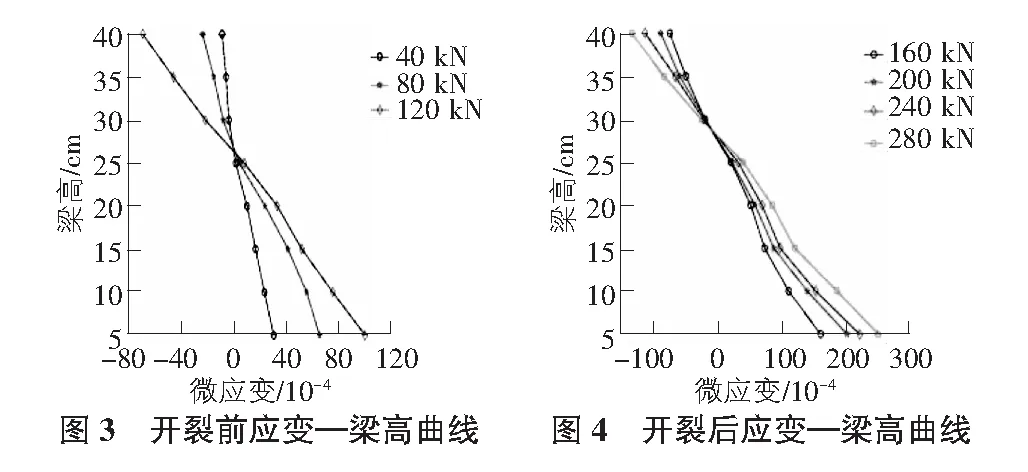

各級荷載下,T梁沿梁高變形的變化趨勢見圖3,圖4。由此可以判斷試驗梁是否為歐拉—伯努利梁,即截面在試驗過程中是否滿足平截面假定。如圖3所示,在荷載達到160 kN以前,應變沿梁高基本呈直線變化。當荷載加載至160 kN,梁體出現裂縫,圖形開始偏離直線。對比圖3,圖4可以看出各折線交點開始上移,說明梁體的中性軸位置逐漸上移,但是各個折線仍與直線相近,表明梁體基本符合平截面假定。

3.2 荷載—應變曲線分析

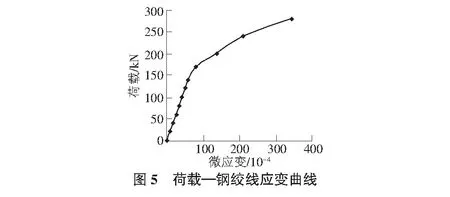

通過得到如圖5所示的荷載—鋼絞線應變曲線,探究鋼絞線應變隨荷載的變化規律。由圖5可以看出,在荷載達到160 kN以前,荷載—應變圖形近似為一條直線,表明鋼絞線在此時處于彈性工作階段,具有理想的彈性性質。當荷載達到160 kN時,已知此時對應梁體出現裂縫,曲線斜率開始變緩。經分析其原因應該是梁體出現裂縫,鋼絞線開始承擔原本由混凝土承擔的應力,導致曲線斜率變緩,即應變突增。當荷載加載至280 kN時,荷載—應變圖斜率進一步變小,表明此時鋼絞線達到其屈服強度,鋼筋應變增加進一步加快。

3.3 裂縫分析

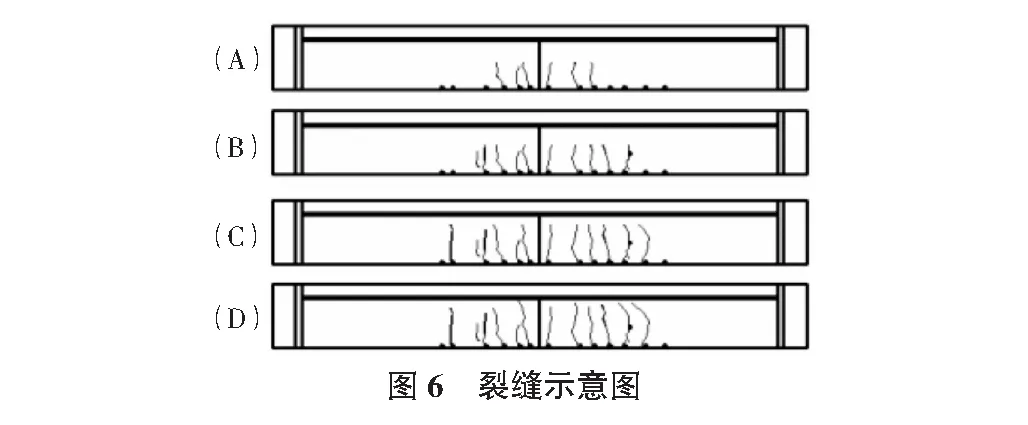

以一跨梁為例,試件加載至160 kN時,梁跨中區域開始出現裂縫。從裂縫產生伊始至加載到240 kN,裂縫數目不斷增加,A面裂縫數目由6條增至12條。隨著荷載繼續增加至280 kN,純彎區裂縫數目基本不變,但裂縫寬度持續增加,其中裂縫寬度最大為0.47 mm。整個試驗過程可以看出T梁的破壞形態為適筋梁破壞,在圖6中可以看出裂縫基本呈對稱分布。每級荷載下的裂縫走向及寬度如圖6所示(A,B,C,D分別表示180 kN,200 kN,240 kN,280 kN下的裂縫示意圖)。

3.4 對比分析

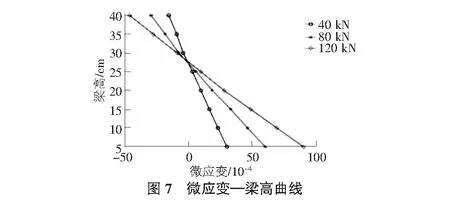

運用結構設計有限元分析軟件Midas模擬梁的加載,并將混凝土沿梁高應變的試驗值與實際值進行對比,進而得到如圖7所示的微應變模擬值隨梁高的變化規律圖。由于僅是利用Midas分析梁體開裂前的變化,且忽略了梁體的非彈性變形,故其應變沿梁高呈直線變化,中性軸位置不變。對比圖3,發現模擬結果在160 kN以前與實際結果吻合較好。

4 結語

1)試驗梁體基本符合平截面假定,T梁的破壞形態為適筋梁破壞。2)當構件出現裂縫后,其中性軸不斷上移,這是構件能滿足平截面假定的保證。

參考文獻:

[1] 李國平.預應力混凝土結構設計原理[M].北京:人民交通出版社,2004.

[2] 葉見曙.混凝土結構設計原理[M].北京:人民交通出版社,2014.

[3] 梁小燕,閻貴平.RPC混凝土T梁極限承載力研究[J].工業建筑,2005,35(1):244-246.

[4] 馬智永,黃新河,劉海龍.橋梁工程施工力學問題的研究與應用[J].河南科學,2003,2(5):150-151.