基于聯合監測的隧道洞口仰坡穩定性分析

吳 維 洲

(成蘭鐵路有限責任公司,四川 成都 610031)

0 引言

伴隨著我國經濟建設的快速發展,中西部交通建設不斷加強,中西部由于復雜的地形環境和地質條件,公路和鐵路隧道無可避免的要穿越不良地質體。隧道洞口段施工開挖誘發邊坡的失穩,邊坡的滑移引起隧道洞口段襯砌結構的變形,最終有可能導致隧道結構的完全破壞,這種問題主要是邊坡和隧道相互作用所導致。目前國內外學者對穿越潛在滑坡段隧道做了大量的研究[1-3],也取得了一些相應的研究成果。但在實際的潛在滑坡隧道加固工程中往往依據相關規范,把滑坡的加固治理與隧道襯砌的支護優化當作兩個獨立的工程進行考慮,以至于在治理滑坡的滑動問題和隧道的變形問題時不夠經濟科學。實踐表明相當數量的滑坡隧道在隧道施工過程中出現不同程度的病害[4,5]多數都是由于沒有將兩者的相互作用關系進行系統研究導致的。

本文結合某隧道穿越滑坡段實際工程情況,通過不同的監測手段,結合隧道的穩定性對開挖隧道邊坡穩定性進行分析研究,通過數值模擬手段來研究在不同降雨條件下邊坡與隧道相互作用下邊坡的穩定性狀況以及隧道的變形特征。本文通過多技術手段多方法來研究在擁有不良地質體條件下的隧道邊坡的變形特征,為滑坡和隧道相互作用機理的研究提供理論依據。

1 工程概況

該隧道左線全長19 974.3 m,右線全長20 044.0 m,為雙洞分修隧道,左、右線間距為30 m~62.5 m,隧道進口緊鄰雙線大橋,在此處設置的車站伸入左、右線隧道。隧道經過不良地質體長度為80 m。隧道軸線與滑坡滑向斜交,夾角31°,隧道進口段地質情況如下:

該隧道仰坡屬于不良地質體,規模較大,前緣寬約300 m,坡長150 m~200 m,地表植被發育,主要為松木和雜木,軸線方向N27°W,坡向SE,縱坡較陡,坡度30°~40°。坡面主要為第四系崩坡積層,物質主要為碎石土,稍密,稍濕,局部呈半膠結狀,石質主要為白云質灰巖、白云巖,厚10 m~35 m,底部基巖為壓碎灰巖,白云質灰巖。

根據設計文件對局部半膠結狀碎石土的分析,該坡體較為古老,其所處區域地質構造運動強烈、頻繁,前方雎水河迅速下切,中間又曾經形成過堰塞湖,水位曾經變化較大,坡面曾經發生多次崩落、堆積、沖刷的過程,故使該邊坡在目前坡面較陡的情況下仍能處于穩定狀態。

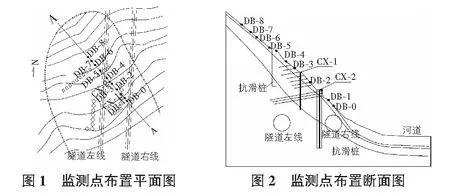

隧道與其仰坡的位置關系如圖1所示。

2 隧道及其仰坡監測

2.1 隧道仰坡位移監測

2.1.1監測布置方案

在隧道仰坡布置降雨量監測、地表位移監測和深部位移監測。平行于邊坡滑動方向,選擇A—A監測斷面布置8個地表位移監測點和2個深部位移監測孔,監測點布置圖如圖1,圖2所示。

2.1.2降雨量監測

通過對工點區域的降雨量監測可知工點區域的雨季在每年的4月~10月,每年降雨量峰值月份在7月或8月。

旅游公示語的翻譯是在漢語和英語之間進行的語言文化信息轉換的活動,從翻譯始,翻譯損失就因語言文化、思維習慣、審美價值等差異而一直存在。翻譯過程中的損失具有不可避免的性質,在翻譯中,文本信息、語用意義、審美差異等會有不同程度的損失。翻譯中的補償就是盡量減少翻譯過程中的損失,它和翻譯是一種緊密的共生關系。翻譯的補償就是以目的語及整個目的語文化為主要內容,用適應目的語及目的語規范和規約的語言手段、文化手段及交際手段。

2.1.3地表位移監測

通過對地表位移監測發現在2016年8月~9月隧道開挖經過監測斷面時滑坡地表的位移有較大的變化,位移變化最大為30 mm。隧道從滑坡體出洞后的長期時間段內地表的位移處于穩定狀態,由于受到降雨的影響自2017年8月份開始地表位移又出現了明顯增大的趨勢,但是增大幅度不明顯,當雨季結束后進入10月份地表位移再次進入穩定狀態。

2.1.4深部位移監測

通過兩個深部位移監測孔深部位移變化來看,在隧道穿過不良地質體出洞施工期間位移出現了增大現象,之后一直處于微變形的穩定階段,兩個深部位移監測點的全孔深累計位移最大均為40 mm。隨著深度的增加,變形量逐漸趨于減小。

2.2 隧道應力監測

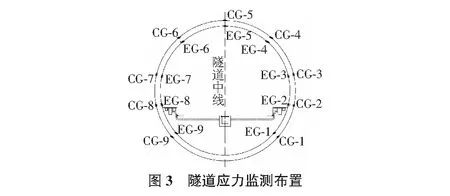

為了更近一步的了解隧道周圍的受力情況,在隧道進行初次支護和二次襯砌的同時安裝鋼筋應力計,以此來監測隧道周圍的受力狀況,從而對隧道的穩定性進行評價。隧道監測斷面選取在隧道軸線與滑坡錯動相交位置處,見圖3。

2016年9月9日完成隧道初次支護監測儀器的安裝,2016年9月26日完成隧道仰拱的施工,2016年11月5日完成隧道二次襯砌監測儀器的安裝。本文通過特定的時間節點或階段對隧道應力監測進行如下分析。

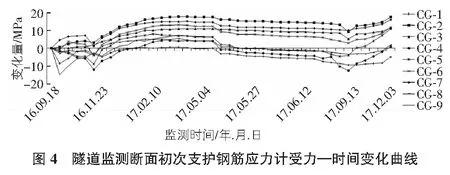

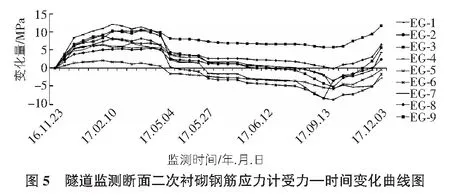

鋼筋應力計受力分析:通過圖4,圖5可以看出,在隧道完成初次支護與二次襯砌之間的時間段內,鋼筋應力計受力持續增大,在應力增加到一定程度后便處于穩定狀態并逐漸有減小的趨勢。這表明隨著初次支護的完成,隨著隧道的變形,隧道周圍圍巖中的應力進行釋放,隧道圍巖與初次支護結構之間發生相互作用,隨著圍巖中應力的進一步釋放,支護力也在相應的增大,隨后達到一個動態平衡過程,再經過一段時間,隧道圍巖逐漸趨于穩定,隨之支護結構所提供的支撐力也逐漸減小。以上即為圍巖與支護結構的相互作用動態變化過程[5]。

2016年11月5日完成隧道二次襯砌支護,初期支護承載的圍巖應力開始持續的增大,2017年2月27日監測圍巖應力達到最大值,在隧道初支布設的9個鋼筋應力計中,監測圍巖應力最大的鋼筋計編號及應力大小分別為CG-2(17.4 MPa),CG-3(10.6 MPa),CG-6(13.1 MPa)和CG-7(15.0 MPa)。在圍巖應力達到最大值后經歷了69 d(2017年2月27日~2017年5月7日)的穩定期開始逐漸減小,這個過程在于二次襯砌施工后,圍巖的初次支護平衡被打破,由于二次襯砌的支護作用,支撐結構的支護力開始逐漸增大,圍巖對支護結構的反作用力也逐漸提高,新一輪的圍巖與支護體系之間的動態平衡過程又逐漸開始并最終形成。

通過圖3鋼筋應力計布設位置圖可以看出,初次支護承載圍巖應力最大的鋼筋計監測點CG-2,CG-3與CG-6,CG-7在隧道中的位置互成對角,其連線與水平夾角約30°,此角度與滑坡的滑向一致。

在初次支護和二次襯砌的支護承載的圍巖應力達到最大值開始減小,按照圍巖和支護結構相互作用的理論,最終要達到一個力學上的平衡狀態。但在2017年8月23日監測時發現初次支護和二次襯砌承載的圍巖應力同時增大持續至監測任務結束(2017年12月份),增大趨勢仍未結束。在此時間段內現場無影響隧道結構和隧道仰坡穩定的施工,結合隧道仰坡降雨量監測分析,可知由于長時間降雨,雨水入滲隧道仰坡的坡體內導致坡體內不良地質體產生變形從而影響了隧道結構的受力變化。

3 數值模擬研究

為了更進一步的對洞口隧道仰坡的穩定性進行分析,本文采用數值模擬的方法對含有不良地質體的仰坡在正常含水條件下以及多雨季節下的穩定性進行分析。

3.1 數值模型的建立

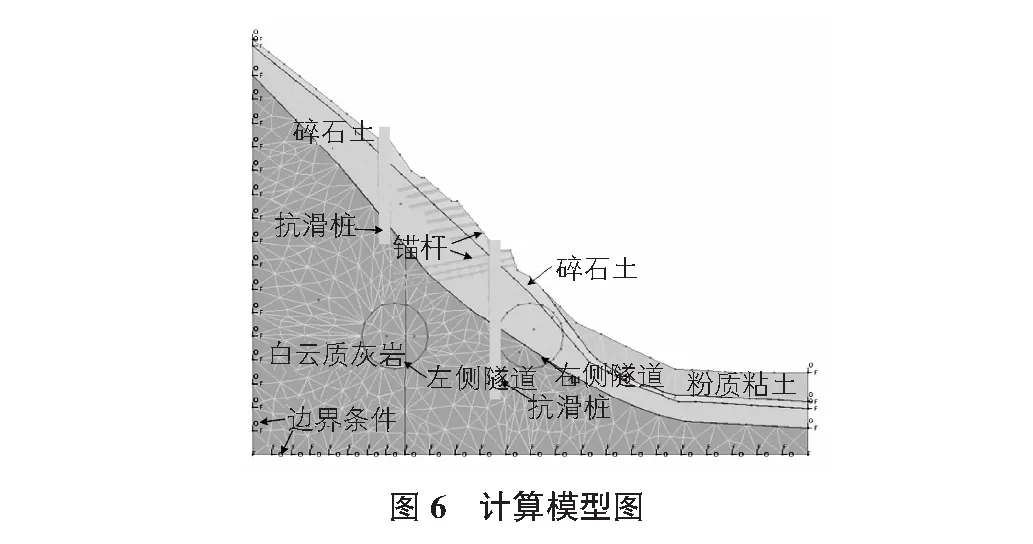

本文選取洞口處的仰坡剖面A—A建立數值計算模型,運用數值模擬軟件UDEC離散元軟件對隧道開挖下的洞口仰坡的穩定性進行分析。數值計算模型如圖6所示。模型底部約束Y方向位移,左右邊界約束X方向位移。計算過程中根據實際的施工來進行,先對含有不良地質體的仰坡進行加固,然后對隧道進行開挖并支護。UDEC中自帶的強度折減法可以很方便對在不同條件下邊坡的安全系數進行求解,從而對邊坡的安全系數進行求解,進而對邊坡的穩定性進行分析。

3.2 模擬結果的分析

3.2.1非雨季條件下仰坡穩定性分析

首先對邊坡在非雨季情況下進行數值模擬,考慮隧道在開挖并支護后上部仰坡的穩定性進行分析,計算結果如圖7所示。從圖7a)中垂直方向的位移云圖中可以看出受到上部不良地質體的影響,右側隧道上部仰坡的垂直位移變化相對其他位置較大,特別是位于兩層含水率不同的不良地質體交界面部位。但是垂直方向的位移總體較小,最大僅為4 cm。從圖7b)位移矢量圖中可以看出隨著隧道的開挖,隧道周圍的圍巖變形主要向隧道部位靠近,特別是右側隧道上部仰坡的位移向右側隧道頂部移動。通過分析隧道邊坡周圍的剪應變云圖(如圖7c)所示)可以發現剪應變主要集中在下部碎石不良地質體部位。通過計算此時的邊坡安全系數為1.40。

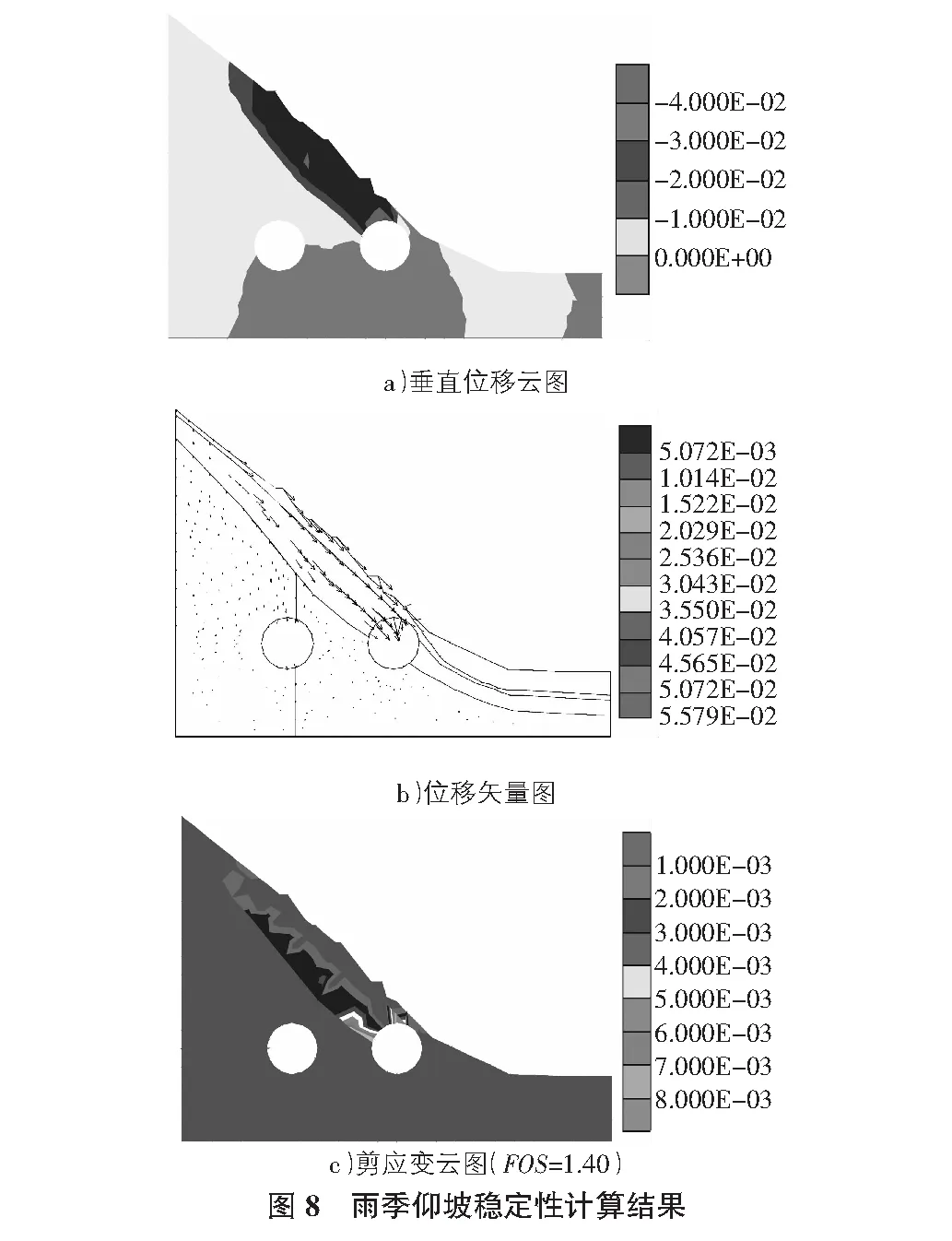

3.2.2雨季仰坡穩定性分析

由于不良地質體受到水的侵蝕弱化作用明顯,該地區在7月、8月份降雨明顯,因此對于降雨條件下仰坡的穩定性進行分析。計算結果如圖8所示。從圖8a)中可以看出隨著雨季的到來,雨水逐漸滲入到不良地質體中,不良地質體的強度逐漸降低,因此邊坡上部的垂直位移不斷增大,其中右側巷道上部受到的影響作用明顯,邊坡的位移總體相比非雨季均有所增大。但是整體而言邊坡的位移量也較小。從位移矢量圖來看右側隧道周圍的位移變化明顯,總的位移相對非雨季也有所增加。從圖8c)中邊坡的剪應變云圖中可以看出剪應變也有所增大。此時上部仰坡的安全系數為1.18,相對于非雨季,邊坡安全系數降低了15.7%,但邊坡仍處于穩定狀態。

4 結語

本文運用多技術檢測手段對某仰坡—隧道圍巖變形情況及受力狀況進行監測與分析并考慮仰坡與隧道之間的相互作用對仰坡的穩定性進行分析,并希望為后期隧道災害監測預警提供一定的參考。通過以上研究可以得到如下結論:

1)仰坡與隧道之間是一個相互作用的整體,隧道的開挖會加劇上部仰坡的變形,仰坡中不良地質體變形反過來又影響隧道結構受力。通過對上部仰坡的位移監測表明隧道出洞口時上部仰坡位移較大,特別是右側隧道。但是經過一段時間,邊坡變形逐漸趨于穩定。

2)通過對隧道周圍的應力進行監測發現隧道周圍的應力與支護體系之間存在一個動態平衡過程,初次支護提供主要的支撐力。由于不良地質體受到降雨影響明顯,在降雨期間,隧道周圍應力增大方向與不良地質體錯動方向一致。

3)運用數值模擬的方法進一步對邊坡不同降雨條件下隧道與仰坡之間的相互作用進行研究,研究表明不良地質體受到降雨影響較為明顯,在雨季上部仰坡的安全系數降低了15.7%,但由于支護結構的存在,邊坡仍能保持穩定。

4)本文運用多技術手段對隧道與仰坡相互作用下的洞口仰坡穩定性進行分析,所采用的技術手段可以為具有類似不良地質體的隧道開挖仰坡穩定性災害預警提供一定參考。

參考文獻:

[1] 王永剛,丁文其,唐學軍.陽坡里隧道縱穿滑坡體段變形破壞機制與加固效應研究[J].巖土力學,2012(7):2142-2148.

[2] 張魯新,周培德.蠕動滑坡成因及隧道變形機制分析[J].巖石力學與工程學報,1999,18(2):475-478.

[3] 李治國,張玉軍.襯砌開裂隧道的穩定性分析及治理研究[J].現代隧道技術,2004,41(1):26-31.

[4] 朱苦竹,朱合華.滑坡與隧道相互作用實例分析[J].鐵道工程學報,2006,32(4):40-45.

[5] 王建秀,唐益群,朱合華,等.連拱隧道邊坡變形的三維監測分析[J].巖石力學與工程學報,2006,25(11):2226-2232.

[6] 徐邦棟.滑坡分析與防治[M].北京:中國鐵道出版社,2001:474-511.

[7] 鄭穎人.邊坡與滑坡工程治理[M].第2版.北京:人民交通出版社,2010:649-688.

[8] 徐昌茂,吳 立,吳雙蘭,等.高速鐵路隧道明挖段失穩機理分析與加固技術[J].現代隧道技術,2015,52(6):126-134.

[9] 李 訊,何 川,汪 波,等.營運期間隧道結構健康監測與安全評價研究[J].現代隧道技術,2008(sup):289-294.

[10] 覃衛民,李 祺,任偉中,等.復雜結構形式隧道的圍巖位移監測分析[J].巖石力學與工程學報,2010,29(3):549-557.

[11] 張 磊,張璐璐,程 演,等.考慮潛蝕影響的降雨入滲邊坡穩定性分析[J].巖土工程學報,2014,36(9):1680-1687.

[12] 葉觀寶,饒烽瑞,張 振,等.基于監測數據反演的軟土高填方地基性能分析[J].巖土工程學報,2017,39(2):62-66.

[13] 王華牢,李 寧.復雜條件下隧道襯砌結構安全性評價[J].中國公路學報,2010,23(3):70-75.

[14] 張 偉,焦玉勇,郭小紅.隧道洞口滑坡穩定性分析與防治措施[J].巖土力學,2008,29(sup):311-314.

[15] 杜明慶,張頂立,張素磊.高速鐵路隧道仰拱結構受力現場實測分析[J].中國鐵道科學,2017,38(5):53-61.

[16] 楊建民,譚忠盛.對高鐵隧道二次襯砌鋼筋設計問題的思考[J].現代隧道技術,2017,54(3):1-7.

[17] 廖 偉,何 平,顏杜民,等.隧道初期支護鋼拱架的應力分布規律研究[J].鐵道學報,2017,39(9):140-147.