美、德三部反戰電視劇品觀

崔佳羽

不同國家戰爭題材的影視作品,反映出不同的對待戰爭的勝敗觀,對待軍人的尊重程度,以及戰爭帶給人們的不同變化。這里展呈美、德的3部電視劇作一品觀——

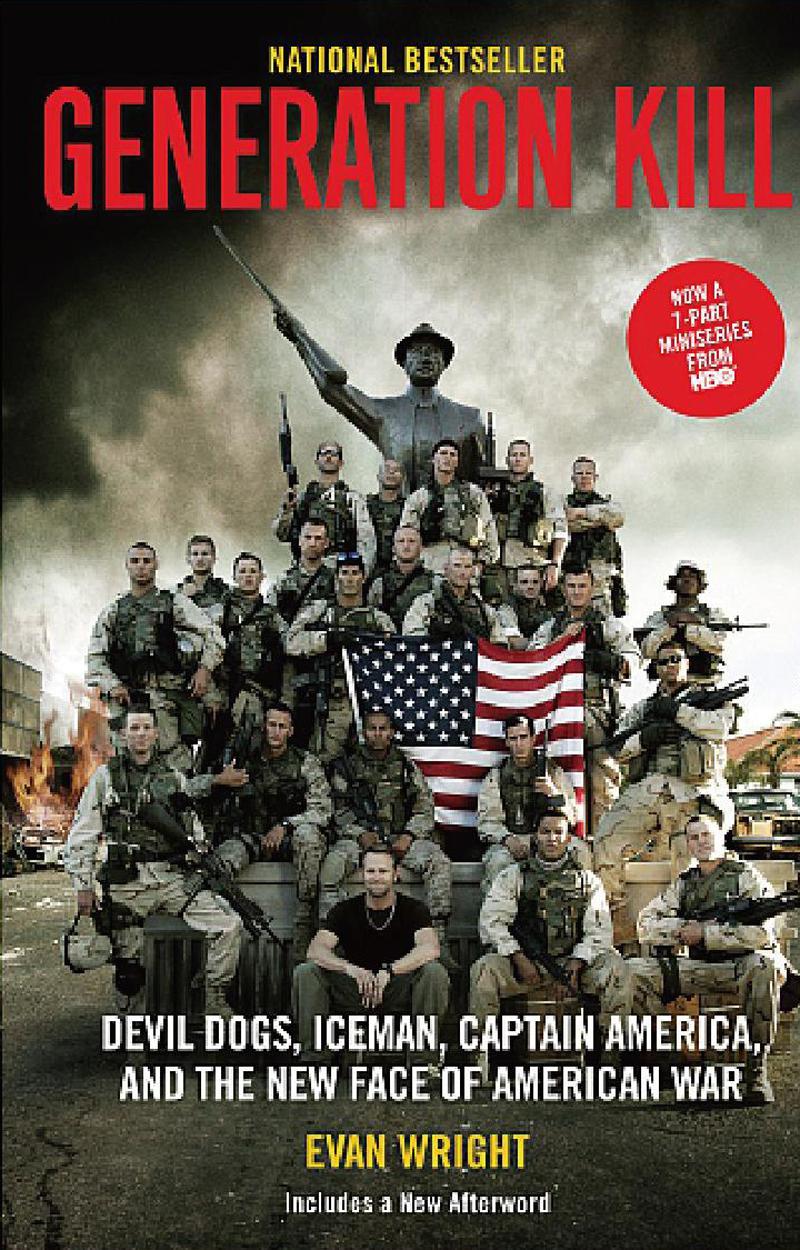

《殺戮一代》是戰爭的真實反映

電視劇《殺戮一代》改編自美國紀實文學作品《美軍戰地記者伊拉克戰爭親歷記》,其由《滾石》雜志記者埃文·萊特所著,出版于2004年。書中記述的是作者埃文·萊特于2003年美軍進攻伊拉克期間,作為戰地記者跟隨美國海軍陸戰隊第一偵察營的經歷。

2003年秋天,他將隨軍期間的所見所聞分為3期首次發表在《滾石》雜志上。該系列中的首部作品《殺手精英》,于2004年榮獲美國國家雜志獎的最佳新聞報道獎。

電視劇《殺戮一代》跟蹤記敘了對伊拉克發動閃擊戰時的美國海軍陸戰隊第一偵察營尖刀排的23名陸戰隊員的戰斗行動。作者埃文·賴特與這個群體共同生活了兩個月,親眼目睹了頻繁的戰斗。在連續30天的時間里,他們幾乎每天都參加激烈的戰斗。他以旁觀者的視角敘述了一系列真實人物和事件。其中有由膽小變成期待體驗殺人滋味的Trombley下士;畢業于院校、敢于挑戰連長但對部下非常信任的Fick中尉;趾高氣揚、不能自控、后來受到戰爭罪指控的排長“美國上尉”等……

《殺戮一代》散發出濃烈的戰爭氣息——未來不可知、刺激、疲勞、恐懼以及無處不在的死亡。

第一偵察營是尖刀部隊,在入侵伊拉克的過程中一直沖在最前線,但是卻沒有遇到真正的正規敵軍,大部分時候遇到的是一些“游擊隊”和“圣戰軍”。在伊拉克這樣一個彌漫著恐怖氣息的國家,他們不得不極其謹慎,于是每每遇到什么緊張情況就開槍,或者是呼叫火炮支援。他們摧毀了無數的小村莊和建筑物,殺死了無數的平民。其中有一位士兵喊出:“我們真是太暴力了!”但是他開槍的時候卻一點不猶豫。

戰爭改變每一名官兵,他們中有人被友軍的坦克意外碾死,有人被炸彈炸斷腿,有人雖然拖著完整的身軀回家,卻飽受“戰后創傷”的折磨。

起初,這部作品受到質疑,甚至影響作品中涉及的幾位士兵在陸戰隊的發展。但隨后海軍陸戰隊指揮官鼓勵第一偵察營的官兵們閱讀本書,以認識戰爭真實的一面。

《漫長歸途》力圖揭示戰爭的深遠影響

電視劇《漫長歸途》又名《漫漫歸鄉路》,于2017年11月在美國首播,2018年1月獲得第8屆美國評論家選擇電視獎。

《漫長歸途》的故事背景是伊拉克戰爭,講述在2004年由德克薩斯州胡德堡而來的美國陸軍第1騎兵師,在伊拉克巴格達薩德爾城里遭到猛烈伏擊,并造成8人陣亡的事件。劇情重點展現身陷現場的士兵狀況,以及在德克薩斯州等待了48小時消息、已有最壞打算的士兵家人們的各種心態。

該劇以不同的視角切入,力圖探討戰爭的深遠影響。例如,第一集開頭就用一段父子對談拉開本次的命題:兒子問,為何你要上戰場?父親回答,我是軍人,我有我的使命。小兒子無法理解,兒子對父親說,我想你愛戰爭勝過愛我。

當然,戰爭題材作品必備的情義、任務、同胞身亡、失去戰友等基本劇情在《漫長歸途》中的展現都沒少。戰爭中,美軍士兵逐漸開始對敵方、甚至對一般老百姓越來越不信任,都能從劇情中看出。誰是敵人誰是盟友?在殘酷戰爭的高壓情勢下,無論是誰都失去了自身人性的憐憫與同情。

本劇抓住這樣的主線在劇情中通過各種人物角色進行論說,帶動觀眾反思,如果是你會怎樣抉擇?

本劇在種族、國家之間切開了更大的命題,不全然以美國人的霸權主義去詮釋這場戰爭的意義。劇情中也借由伊拉克人對于美國人的“拯救”提出了看法,美國把薩達姆政權推倒真的是好事嗎?這并沒有帶來和平,反而是一場又一場永無止境的戰爭。

從《殺戮一代》、《漫長歸途》中可以看到美軍的一些特點。例如:他們的野戰條令操作性很強,制定的內容十分具體,而且是經過實戰檢驗并且不斷完善的,每個人都能從中知道自己這個職位應該擔負哪些責任,以及遇到具體情況應該怎樣處理。但這樣執行條令有時候會導致指揮官在指揮時過于死板,不夠靈活。

美軍從連、排一級就開始設有軍士長這一職位,而且這一制度發展至今已經比較完善,軍士長和軍官之間的職責劃分比較清楚。

從兩部電視劇也可看到美軍在進行現代戰爭中所面臨的一些問題。美軍在阿富汗、伊拉克的地面戰爭中,敵方在暗處,美軍在明處,而且很多都是城鎮作戰,很容易造成對平民的誤傷。軍人也是人,對平民的誤傷,以及一些恐怖分子拿平民當肉盾造成的迫不得已的傷害,對美軍官兵造成了一定程度的心理陰影,讓他們對自己作戰的“正義性”感到迷惑。

從這兩部美劇還可感受到,美軍十分尊重每一名軍人作為一個個體的價值,每一名士兵受了傷之后都值得其戰友不惜一切代價去救援和搶救。

這兩部美劇都展示了士兵在戰爭面前的渺小、內心的脆弱以及在戰爭中的成長過程。

德劇《我們的父輩》意味悠遠

德國拍攝的電視劇《我們的父輩》是一部以二戰為素材的反戰作品。該劇的成功拍攝表明,德國一直在反省過去,對納粹時期的政治、軍事、外交、經濟等方面進行清算。

該劇站在德國人的視角,審視當年的年輕人對納粹的態度,對發動二戰的看法,對二戰戰敗的德國付之一炬的態度。

《我們的父輩》豆瓣評分為9.6,是一部觀眾評價極高的戰爭歷史劇。

這部德劇從5位青年人的聚會切入戰爭。故事開始是在1941年夏天的一個酒吧里,5位從小一起長大的發小聚在一起喝酒聊天,暢談人生理想。威爾漢姆和弗里德漢姆是一對親兄弟,哥哥威爾漢姆是參加過閃擊波蘭和入侵法國的“灰獵犬連”的一名少尉軍官,弟弟是剛剛入伍的一名新兵。兄弟倆在這次告別聚會后就要到東線前線與蘇聯作戰。維克多是一名德國猶太人,在當時正遭受排擠,但還對德國有著深深的祖國認同感。格里塔是維克多的女朋友,喜歡唱歌,想成為一名歌星。夏洛特也報名參軍,即將作為戰地護士奔赴蘇聯前線。

他們都認為戰爭會在當年的圣誕節前結束,在圣誕節時就又可以聚在這里喝酒了,每一個人都是意氣風發的樣子,充滿了對未來的美好向往。兄弟倆在對待戰爭的態度上有很大的不同,威爾漢姆覺得“戰爭會讓一個男人成長”,弗里德漢姆覺得“戰爭只會把我們最壞的一面帶出來”。但戰爭比他們想象的要復雜、殘酷得多。

整個故事情節是從威爾漢姆的視角展開的。1941年7月10日,蘇德列寧格勒會戰爆發。空間仿佛毫無止境,從未見過的風景、田野一直延伸至地平線的盡頭,天空廣袤蔚藍,就像上帝想用他親手創造的美景讓人深醉其中。

1941年9月19日,基輔淪陷,這是一場歷史上最大規模的包圍戰。我們俘虜了數十萬蘇聯人。可是他們并不放棄,堅守每一棟房屋。我依然很樂觀地認為圣誕節前我們就能回家了,但是這場戰爭的發展過程卻與我想的不一樣。

1941年10月7日,雨季開始了,洪水使一切陷入癱瘓,閃電戰宣告結束,好像上帝也離我們遠去。因為我們帶來了所有的恐怖,也許這是一場最后的考驗。

1941年12月,3m高的積雪,-40℃,水轉眼結成冰。進攻莫斯科失敗,我們根本沒有進行在蘇聯過冬的準備。我們為自己在堅硬的土地上打洞,越深越好,像動物藏在洞穴里一樣,害怕凍死。

戰爭比想像得要殘酷、復雜,這種親歷者的描述比那些簡單的死亡數字更能讓人們對戰爭有一個感性而切近的認識。

威爾漢姆漸漸意識到這是一場他們無法打贏的戰爭,元首希特勒可能會將德國帶向深淵。

威爾漢姆如是說:“怎樣才能帶著自己的兵去打一場明知沒有人能生還的戰役?戰爭的最終勝利如蒼蠅一般,我們為戰爭獻上身軀肉體。整個西西里島就要失守了,為了半條街,我的人都得送命。”

他晉升為中尉,手下有一個中隊的士兵,他眼看著手下的士兵一個一個地倒下,眼看著他能得到的火炮坦克支援越來越少,而對面蘇軍的坦克卻源源不斷地開過來。

此時的威爾漢姆迷茫了,他感到很無助。回想起在戰爭之初,立志為祖國拋頭顱、灑熱血的他,此時已經變得不那么勇敢了。

剛參戰的時候,他為祖國而戰,到了后來開始懷疑這一點了,就為戰友而戰,他不能拋下戰友不顧,可是如果戰友都死光了,那再怎么辦呢?就剩他一個人了,那他還能為誰而戰呢?

威爾漢姆開始厭戰了,他借著一次受傷機會,躲藏到一處無人居住的小屋內,自己生活了一段時間。這可能是當時所有德國人的內心寫照吧,但戰爭中怎么可能有這種桃花源存在。最后,他還是被抓到,要以叛國罪論處,發配到第500緩刑大隊等待死刑。

1944年,德國戰敗已成定局,因為這是一場非正義的戰爭,醒過神來的德國人開始覺得他們的元首是多么地瘋狂,他是要拿整個德國給他陪葬。德國中央集團軍群已經筋疲力竭,蘇聯紅軍已經駐扎在波蘭維斯瓦河畔,不久華沙就會淪陷。威爾漢姆迫切地想趕快結束這一切,但又不敢想自己戰后的命運會是怎樣,此時他覺得弟弟說得對,他們就是巨大屠宰場里待宰的牲畜。

1945年5月,德國宣布投降。昔日充滿歡樂的酒吧幾成廢墟。當維克多走入酒吧后,等來的只有哥哥威爾漢姆和護士夏洛特,弟弟弗里德漢姆、渴望成為歌星的格里塔已在戰爭中喪生。存活的3位發小歷盡戰爭腥風血雨,他們在破敗的小酒館里拿起1瓶酒和3個酒杯,一飲而盡,敬死去的2位好友。

威爾漢姆對戰爭有這樣一段自白:戰爭很殘酷,戰爭把每一名軍人變成了戰爭機器上一顆螺絲釘,但每一名軍人都有他們自己對待戰爭的態度,都是一個值得尊重的個體。戰爭從來就不容易,戰勝還是戰敗都要付出相當大的代價。我們不懼怕戰爭,但也不挑起戰爭。

觀美劇《漫長歸途》、《殺戮一代》,德劇《我們的父輩們》之后,令人最深刻的體會是:戰爭只能給人類帶來災難。戰爭之魔,遠去吧!

編輯/曾振宇