基于刺激—反應模型的產業技術創新聯盟知識創新研究

摘 要:演產業技術創新聯盟知識創新是以企業、大學、科研院所等多種主體共同參與的新型創新活動。為了提高該類知識創新的質與量,通過分析產業技術創新聯盟知識創新的框架、過程、特點,指出產業技術創新聯盟知識創新具有復雜系統特征,綜合考慮創新主體、客體、渠道、情境等影響因素,基于復雜適應系統理論中刺激—反應模型,構建了產業技術創新聯盟知識創新的刺激—反應模型,設計了“分散資源集中使用”與“集中資源協同創新”相結合的知識創新組織方式,為提高知識創新的質與量提供了理論參考。

關鍵詞:演產業技術創新聯盟;知識創新;系統;刺激—反應模型

[中圖分類號] F273 [文獻標識碼] A [文章編號]1673-0461(2018)03-0019-06

一、引 言

產業技術創新聯盟是指由企業為主體,大學、科研院所等機構共同組成,旨在增強產業技術創新能力,借助具有法律約束力的契約作為保障,通過聯盟成員合作開發、取長補短、共擔風險,進而實現多贏的新型技術創新合作組織,該類組織作為國家實施創新戰略的重要載體,有望增強產業核心競爭力[1]。近年來,我國相繼出臺系列政策逐漸將產業技術創新聯盟納入國家科技創新體系范疇,已建成的中國車聯網產業技術創新戰略聯盟、中國智慧城市產業技術創新戰略聯盟等正快速推動我國產業技術發展。

知識創新與技術創新屬于創新過程中不可分割、相互融合的兩方面,通過知識創新能夠推動理論和方法創新,幫助人類更好地認識世界、改造世界。在產業技術創新中知識創新的地位日益顯著:知識創新為技術創新行為提供理論基礎,為新技術、新發明開拓思路[2]。知識創新的研究與發展對于推動產業技術創新聯盟的發展乃至產業技術進步具有重大意義。

近年來,隨著創新驅動發展戰略的推進,國家和企業對知識創新的重視程度逐漸加深[3],已在知識創新領域取得了較大成就,但聯盟內各成員還存在各自為政,自成條塊,相互區隔、合作廣度與深度不夠等問題,導致知識創新成果應用效果不足,據數據統計顯示:我國平均每年能夠獲得3萬多項省部級以上科技成果,但成果轉化率只有25%左右,實際上只有不到5%的成果能夠實現產業化,科技對經濟增長的貢獻率不足40%(發達國家這一比例高達60%以上)[4]。由此可見,深入探索產業技術創新聯盟知識創新的特征,剖析其運行機理,對于破除現有組織合作“藩籬”,完善聯盟運行機制,以此推動產業技術創新聯盟知識創新就成為我國科技管理長期關注的核心問題之一。

產業技術創新聯盟中的知識創新是對現有知識創新的延伸和深化,國內外專家對其進行了持續研究。為探究知識轉化過程,Nonaka通過構建SECI模型,指出知識創新是通過擁有不同知識內容的個人和不同屬性知識(顯性或隱性)的相互影響而產生的[5]。隨著研究的深入,學者們又提出了企業如何營造組織環境以促進知識創新的“場(Ba)”理論,旨在為企業打造適合知識交流的氛圍[4-6]。此后,學者基于SECI 理論圍繞知識創新過程展開了了持續探討[7-8]。然而SECI模型只是描述了知識客體演變運動的路徑,對知識轉移為知識創新這一主體——個人、團隊、組織、跨組織等研究不足。對于知識創新主體,通過博弈論,能較好分析投入決策、知識溢出等效應[8-10]。但是創新的主體與客體之間存在相互交叉、不可割裂的關系,為此,學者們從不同視角對知識創新的主客體相互融合下的創新過程開展了持續、深入的研究。如通過開展實證分析,證明知識發送方的知識轉移能力、知識差異性等因素對知識轉移有效性的影響[11-12];基于社會網絡理論和創造性思維理論,構建跨學科團隊的知識創新模型,指出累進式知識創新和激進式知識創新共同增加個人和群體的知識存量[13];利用專利合作數據進行實證研究,指出網絡中心性與知識創新正相關[14];通過實證研究,提出了知識管理內部驅動力與知識管理動態能力雙方組成結構之間的作用關系[15];從有限理性角度,借助演化博弈,展示了成員合作創新的決策交互機理[16]。

綜上所示,國內外學者分別從知識創新中的主體與客體角度,以及從二者協調的角度,基于博弈論、實證研究等方法對知識創新機理進行了持續、深入探索,這些研究視角與方法揭示的創新主體、客體等方面的影響因素為后續研究奠定了基礎;研究還表明:SECI模型對知識創新研究具有一定普適性。但與其他聯盟不同,產業技術創新聯盟中的創新行為具有明確的準公共性和產業導向性,同時還強調創新目標商業化、主體企業化,隨著聯盟主體數量的增加、創新內容的豐富、創新要求的提升,該類創新活動除了涉及創新主體、創新客體以外,還涉及創新渠道、創新情境[17]等多方面因素,這些因素將共同作用于知識創新過程,形成相互交織的關系,使得創新過程與行為更加復雜。而現有研究尚未充分考慮這些因素及相互聯系,從系統的角度探索產業技術創新聯盟知識創新過程,揭示其創新機理(即充分考慮創新主體、客體、渠道、情境等協同知識創新的可行性與優越性),提出相關機制。基于此,本文基于系統論分析產業技術創新聯盟知識創新框架、過程及特點,利用改進后的stimulus-response模型(即刺激—反應模型)分析和協調知識創新行為,嘗試為我國產業技術創新聯盟知識創新研究提供理論參考。

二、產業技術創新聯盟知識創新框架及過程

(一)產業技術創新聯盟知識創新框架

基于前人研究基礎和產業技術創新聯盟的定義,不難發現:與產學研聯盟、戰略聯盟、研發聯盟等傳統合作組織不同,產業技術創新聯盟目標及創新行為更聚焦于產業的基礎性、關鍵性以及共性等問題,要求創新目標產業化,是一種需要持續改進的新型聯盟,其知識創新過程受企業、大學和科研院所等多個主體以及內部、外部各種因素的影響。

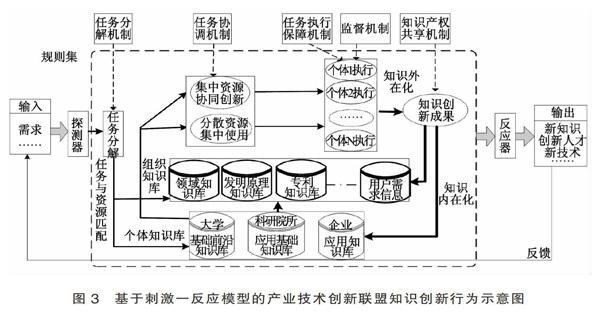

基于此,結合前人對知識創新過程的研究成果,本文充分考慮創新主體、客體、渠道、情境等因素對知識創新的綜合影響,繪制產業技術創新聯盟知識創新的總體框架:至頂向下,依次分解為目標層、主體層、領域層、活動層和要素層(如圖1所示)。

產業技術創新聯盟中知識創新具體過程表現為:考慮到該類創新行為具有一定的準公共性,為推動產業技術創新,在政府引導下,以企業為主體,大學、科研院所等創新主體深度參與,共同將創新目標分解為多種關聯任務(如人才培養、科學研究、技術創新等),開展基礎研究(如科學研究等)和應用開發(如成果轉化等),形成不同的任務團隊,由此開展跨組織的分工與協作交互活動,其核心過程是各創新主體分別在各自領域開展專業化知識創新活動。基于技術創新與知識創新的天然相關性,這些活動在各個主體間具體可以分解為:新構思(或新思想)、評價、研發、商業化、新知識體系構成等環節。上述環節將受不同類型的因素(如創新主體、創新情境、創新渠道、創新客體等)及相互聯系影響,隨著創新主體數量的增加、創新活動交互性的增強,這些影響因素將越來越多,且相互之間的聯系越來越復雜,呈現出系統性(如圖1)。

由此可見,產業技術創新聯盟知識創新的實質是:針對產業發展中的公共性、基礎性、關鍵性問題,企業、大學、科研院所等多種創新主體采用協同創新方式,深化社會分工,發揮各自主體的知識資源優勢,使創新客體(新知識)轉換載體、形態,實現其價值增值(如知識質量、知識數量、合作績效等增加)。通過這種戰略合作,獲得的知識創新成果有望在組織內實現知識沉淀,填補各成員的知識“缺口”,降低創新成本,提高知識獲取效率,快速實現知識流動和增值,并最終達到“多贏”的合作目的。

(二)產業技術創新聯盟知識創新過程分析

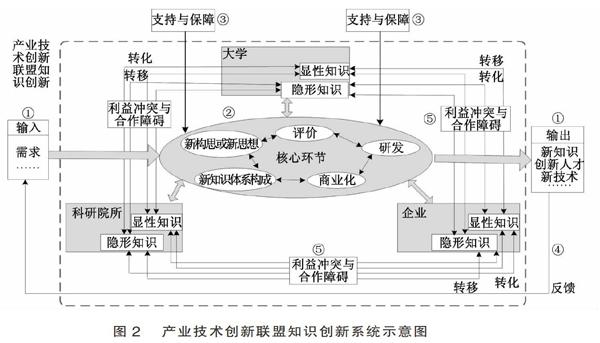

結合前文中對創新框架的分析,不難發現:在產業技術創新聯盟知識創新過程中,各創新主體 (或團隊)通過持續創新和積累經驗,調整其創新行為,推動知識的流動和創新,以此改變知識載體和狀態,實現創新目標。基于前人研究基礎[4],為進一步探討知識創新過程,考慮到創新過程的系統性,本文基于系統論,將產業技術創新聯盟知識創新過程設定為一個系統,具體將其分解為輸入輸出子系統(如圖1中①)、知識創造子系統(如圖1中②)、支持與保障子系統(如圖1中③)、反饋子系統(如圖1中④)及障礙子系統(如圖1中⑤)五部分組成,如圖2所示。

圖2中,知識創造子系統是上述五個系統中的核心環節,主要完成不同主體間不同知識類型的轉移或轉化,如不同主體間隱性知識、顯性知識自身的轉移,以及兩者之間的相互轉化等,進而實現知識的構思、評價、研發、商業化、新知識體系構成等;

輸入—輸出子系統中輸入系統主要指創新主體接受面向國家戰略或者市場等方面的理論、產品、人才、技術需求;輸出系統主要向創新主體提供可轉化的知識產品、創新人才、新技術等;

支持—保障子系統主要指為了促進資源的有效聚集,搭建多種知識創新渠道、營造創新情境(如聯盟文化氣氛和創新條件等)等,為創新活動的有序進行提供必要的資源保障與行為協調等機制;

反饋子系統是聯盟通過外部約束和創新結果來對企業、大學、科研院所的投入要素,以及創新行為等進行調整,以達到約束條件要求,將所發生的一切都轉化為對自身有利的知識;

利益沖突與合作障礙子系統涉及創新主體、創新情境、創新渠道、創新客體等因素,集中表現出利益沖突與合作障礙,這些利益沖突與合作障礙是系統保障機制制定的重要依據。

由此可見,產業技術創新聯盟知識創新活動可以分解為多個子系統,創新目標是各子系統相互協調的共同結果。因此,該系統能否充分實現協同創新效應是由系統內部各創新要素(如創新的主體、客體、渠道、情境等)及相互聯系共同作用決定的。如果各創新要素以及由其組成的子系統間圍繞創新目標,相互配合,協調運作,將有望保證系統達到良好的運行狀態。否則,如果創新系統內部創新要素及子系統間彼此抑制、離散、沖突或摩擦,就會增加系統內耗,降低系統運行效率,弱化系統內各子系統的功能,影響產業技術創新聯盟的知識創新。

基于此,產業技術創新聯盟知識創新過程受創新主體、客體、渠道、情境等多方面因素及相互作用影響,其創新過程逐漸向多維度交織、多層作用的復雜交互行為轉變,呈現出非線性、多層次性、開放性、動態演化性、不確定性等復雜性特點[18-19]。因此,本文借助復雜適應系統理論及其方法揭示產業技術創新聯盟知識創新機理。

三、基于刺激一反應模型的聯盟知識創新行為分析與協調

(一)基于復雜適應系統理論的知識創新分析

復雜適應系統理論(簡稱CAS)由美國霍蘭教授提出[20],CAS理論因其思想富有很強的啟發性,在管理學、計算機科學、信息系統、微生物學、社會學等許多領域得到了不斷拓展。該理論的核心思想是:系統的適應性造就了復雜性,即從系統的微觀運行層面來看,主體的適應性主要是指整個系統的主體間相互交織,并在此過程中持續地“學習”“積累經驗”,以改變自身的行為方式和知識結構[19]。

通過對比產業技術創新聯盟知識創新的框架、過程、特點及 CAS特性,不難發現:產業技術創新聯盟知識創新系統屬于一類CAS系統,從微觀方面來看它更強調企業、大學、科研院所等創新主體之間的相互作用,不斷學習、積累經驗,通過改變創新系統的知識結構和創新主體的行為,推進創新系統進化。根據霍蘭的理論[20],復雜適應系統理論中的刺激—反應模型(stimulus-response models)是不同性能的主體用來表達適應性的統一方式,它展現了在不同時刻各主體對環境的適應情況。

基于此,根據產業技術創新聯盟知識創新具有CAS特性,本文借鑒CAS理論中的刺激—反應模型,建立聯盟知識創新主體的刺激—反應模型。基于該模型,從微觀層面研究產業技術創新聯盟知識創新各創新主體的行為,為進一步優化該聯盟知識創新過程提供理論借鑒。

(二)基于刺激—反應模型的聯盟知識創新主體行為協調

1.產業技術創新聯盟知識創新刺激—反應模型構建

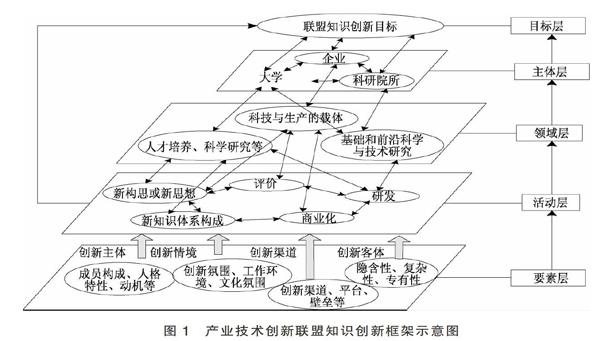

前期研究表明:刺激—反應模型主要由探測器、規則集和反應器構成,利用刺激—反應模型刻畫系統內部各主體之間的相互作用時,則主要體現為系統每個部分具體組成及相互作用方式。基于此,本文構建產業技術創新聯盟知識創新的刺激—反應模型(如圖3所示)。

圖3中規則集是該模型的核心,其初始規則制定主要來自前文中的支持與保障子系統、利益沖突與合作障礙子系統(主要由任務分解機制、任務協調機制、任務執行保障機制、監督機制、知識產權共享機制等構成)。探測器收到外界需求后,創新主體(企業、大學、科研院所等)感知來自環境中的各種需求信息,將其轉化為工作任務,并根據創新主體、組織狀態、相關組織經驗以及知識庫中的知識規則、行為機制等進行動態匹配,開展多種創新行為。如果規則集中并沒有專門制定針對該刺激的既定反應規則,根據反饋子系統的工作原理,應該在行為反應后進行自組織、自適應以形成新的反應機制。在外部需求持續不斷向聯盟輸入需求信息的過程中,聯盟內部通過反應機制的不斷沉淀,完善規則集,從而健全聯盟反應機制。反應器則將輸出系統處理結果,包括新理論、新方法等。

2.基于刺激—反應模型的聯盟知識創新行為協調

基于前文對產業技術創新聯盟知識創新主體刺激—反應模型的描述,本文認為產業技術創新聯盟知識創新行為是指創新主體主要為響應周圍環境的變化,制定新的目標,并在此基礎上憑借既定的知識與規則,制定策略并執行以實現既定目標。以下借助該模型思想對創新行為進一步描述:在政府引導下,深化跨組織的分工與協作,企業是技術創新的應用主體,是整個聯盟的盟主,大學和科研院所是基礎研究的主體。通過大學及科研院所的理論構思與技術創新,增加知識存量,提高科技發展及知識市場交易水平;在市場需求因素的驅動下,企業的知識創新意識增強,將部分原有內部職能交由大學和科研院所完成;企業開展購買服務,提高大學和科研院所的知識創新立項,增加大學及科研院所獲得的物質利益,推動其研發投入,而企業則將主要的資源放在生產與銷售,加大對規模化生產的投入,提高企業規模化生產的能力;通過反思、總結,不斷完善激勵與約束機制,提高企業、大學、科研院所的合作水平,促進知識存量的增加,形成新的知識體系,從而推動組織進行新一輪的知識創新。

在產業技術創新聯盟知識創新過程中,為了適應不同層次的創新任務,根據任務的難易程度,結合刺激—反應工作原理,本文將創新行為組織方式分為“分散資源集中使用”和“集中資源協同創新”兩種方式,其中當知識創新任務比較簡單時,采用“分散資源集中使用”行為方式,該方式主要指創新主體按照現有組織結構,根據成員知識和技能優勢進行分工,通過協調機制進行匹配并指派給單個成員,利用知識流動完成知識學習和創造的過程;當知識創新任務比較復雜時,采用“集中資源協同創新”方式,該方式主要指為了提升創新知識的“質”與“量”,需要調整知識創新頂層組織,深化專業化分工,開展協同工作,構建新型的知識創新組織關系,重構跨組織的價值網,組建知識鏈,利用集中資源實現協同創新。上述兩種方式分別描述了不同難易程度下創新任務的群體決策、角色分工和協同工作的過程。層次的差別代表創新行為方式的差別,當創新主體的責任超越本層的承受范圍時(或不適應時),另外一層就會進行控制。基于此,圖3中所建立的模型涵蓋了“分散資源集中使用”和“集中資源協同創新”兩層的行為方式及其知識結構。

(1)“分散資源集中使用”方式。該方式中的知識庫包括個體知識庫和組織知識庫,其中個體知識庫包括大學的基礎前沿知識庫、科研院所的應用基礎知識庫、企業的應用知識庫等;組織知識庫是各個體知識庫通過共享形成的,包括領域知識庫、發明原理知識庫、專利知識庫、用戶需求知識庫等。知識創新過程由知識庫以及相關的任務協調機制、任務執行保障機制、監督機制和知識產權共享機制等組成。當系統外的環境 (如任務性質、任務要求等)改變時,創新主體依據任務分解機制和任務協調機制來鑒定任務的所屬類型并給予適當的反應。例如:當需要開發一項新產品時,通過任務協調機制,企業提出研發目標和指標,大學首先開展理論構思,企業完成評價工作,科研院所通過開展技術創新,然后企業開展生產與商業化運作,最后通過大學、企業和科研院所的反思,形成新的知識體系。在上述過程中,通過對比、匹配,調用知識庫資源,發揮各組織中的專業化優勢,優化知識創新過程中的資源配置效率。

(2)“集中資源協同創新”方式。在聯盟知識創新過程中,當某項創新工作難以由“分散資源集中使用”方式完成,而需要重構組織關系與知識庫來共同完成時,則在另一層發生控制作用,啟動“集中資源協同創新”方式。該方式主要是在更高的層次實現多主體的協作與沖突緩釋,其中協作指當某項任務(如戰略性創新活動等高端任務)需要創新主體與其它主體重構組織關系(如構建新型組織,完成相關的功能)與完善新型的組織知識資源庫時,創新聯盟管理者通過深化社會化資源配置方式,根據任務協調機制、任務保障機制、知識產權共享機制等協調各主體創新行為,形成新的創新模式(如美國的I/UCRC模式等);沖突緩釋是指通過知識資源選擇、協調等來緩釋由創新活動的復雜性、創新主體認知有限性、知識資源的專屬性等引起的目標、資源和利益等多重沖突的過程。上述多主體協作與沖突緩釋形成的各種機制將通過沉淀,不斷完善聯盟的規則集,實現聯盟的自身進化。

通過上述兩種行為,聯盟逐漸適應外在各種輸入需求,不斷地“學習”或“積累經驗”,逐步完善自身知識結構和調整行為方式,提升自身知識創新供給能力。因此,與傳統一般合作模型相比,該模型增加了適應、進化等功能,知識創新主體通過響應外界需求,不斷完善自身的知識創新組織管理方式,增加自身存量知識,擴充自身知識庫;同時,隨著個體部分存量知識的日益增多,在與組織進行交互過程中,通過知識轉移、擴散,增加了聯盟知識存量,拉動了整體知識水平的提升,推動產業技術創新聯盟知識創新可持續發展。

基于上述分析,可以得出以下研究結論及啟示:

◇從創新主體本身來看,創新主體的規則集(即主體的知識結構和行為規則)是破除跨組織協同知識創新障礙的關鍵點,是決定知識創新“質”與“量”的重要因素。因此,應該著眼于產業技術創新聯盟知識創新的長遠目標,盡可能的預測未來可能開展的創新任務,結合個體知識庫特點,選擇合作伙伴,充分考慮知識創新渠道、知識創新情境等構建組織知識庫。特別地,產業技術創新聯盟知識創新應該充分考慮企業、大學和科研院所的知識與創造力、分工角色等差異與優勢,充分利用分工與協作,構建組織知識庫,這一點對于提高知識創新的“質”與“量”具有重要作用。

◇與“分散資源集中使用”行為相比,“集中資源協同創新”行為是產業技術創新聯盟知識創新過程中最重要的行為。“集中資源”開展專業化的“協同創新”,構建新型知識鏈是產業技術創新聯盟適應復雜知識創新的關鍵環節。因此,應該制定完善的組織協同行為機制,如知識產權共享機制、資源集中機制等以重構組織關系,配合協調各創新主體的行為,保證高層次的產業技術創新聯盟知識創新順利開展,提高知識創新“質”與“量”。

◇為了優化產業技術創新聯盟知識創新過程,提高產業技術創新聯盟知識創新的“質”與“量”,基于本文以上分析,還應該對創新主體的知識結構(如個體知識庫、組織知識庫)及創新聯盟的特定行為機制,創新主體行為的重要因素及其作用路徑等進一步探討。

四、結束語

為提高產業技術創新聯盟知識創新的“質”與“量”,本文對產業技術創新聯盟知識創新的總體框架、過程及特點進行了分析,指出產業技術創新聯盟知識創新是一種復雜的創新活動。針對產業技術創新聯盟知識創新具有CAS的特性,基于CAS理論中的刺激—反應模型,本文充分考慮創新主體、客體、渠道、情境等因素對知識創新的綜合影響,構建了具有適應性的產業技術創新聯盟知識創新主體刺激—反應模型,設計了“分散資源集中使用”與“集中資源協同創新”相結合的知識創新組織方式,為提高知識創新的質與量奠定理論依據。

本文主要從系統論的角度,對產業技術創新聯盟知識創新的總體框架、過程、特點等進行了定性分析,僅僅從微觀層面定性分析了創新主體的適應行為和知識結構。為了深入分析和優化聯盟知識創新行為、過程,系統剖析各創新主體在知識創新過程中如何構建合理的知識庫(如個體知識庫、組織知識庫等),揭示創新行為的影響因素,設計適當的組織協同行為機制(如任務分解機制、任務協調機制、知識產權共享機制等)等將是未來進一步研究的方向。

[參考文獻]

[1] 龍躍,顧新,張莉.產業技術創新聯盟知識交互的生態關系及演化分析[J].科學學研究,2016,34(10):1583-1592.

[2] 王玉梅. 企業技術創新過程中知識創新與人才成長的協同發展機理分析[J].圖書情報工作,2010,54(18):56-60.

[3] 栗沛沛, 鐘昊沁.知識創新的涵義及其運作過程[J].科學管理研究, 2002,20(6):10-12.

[4] 吳楊,蘇竣.科研團隊知識創新系統的復雜特性及其協同機制作用機理研究[J].科學學與科學技術管理,2012,33(1):156-165.

[5] Nonaka.I.&Takeuchi.H.The; knowledge creating company:how Japa-nese companies create the dynamics of innovation[M].New York:Oxford University Press,1995.

[6] Nonaka I, Konno N.The concept of Ba: building a foundation for knowledge creation[J].California Management Review, 1998,40(3):40-54.

[7] 野中郁次郎,竹內弘高.創造知識的企業[M].北京:北京知識產權出版社,2006:63-107.

[8] 紀慧生,陸強,王紅衛.產品開發過程的知識創新螺旋研究[J].科研管理,2011,32(9):22-27.

[9] 熊榆,張雪斌,熊中楷.合作新產品開發資金及知識投入決策研究[J].管理科學學報,2013,16(9):53-63.

[10] Samaddar S,Kadiyala S S.An analysis of interorganizational resource sharing decisions in collaborative knowledge creation[J].European Journal of Operational Research,2006,170(1):192-210.

[11] 朱思文,游達明.網絡環境下企業知識創新的競合博弈[J].系統工程,2012,30(10):98-102.

[12] 張紅兵,張素平.技術聯盟知識轉移有效性影響因素的實證分析[J].科學學研究,2013,31(7):1041-1049.

[13] 王曉紅,金子祺,姜華. 跨學科團隊的知識創新及其演化特征——基于創新單元和創新個體的雙重視角[J].科學學研究, 2013,31(5):732-741.

[14] 張華,郎淳剛.以往績效與網絡異質性對知識創新的影響研究——網絡中心性位置是不夠的[J].科學學研究,2013,31(10):1581-1588.

[15] 楊俊祥,和金生.知識管理內部驅動力與知識管理動態能力關系研究[J].科學學研究,2013,31(2):258-265.

[16] 龍躍.有限理性下競爭性聯盟成員合作創新博弈分析[J].軟科學,2013.27(9):84-89.

[17] Gupta, A. K.,Govindarajan, V..Knowledge Flows within Multinational Corporations[J].Strategic Management Journal, 2000,21(4):473-496.

[18] 秦書生.復雜性技術觀[M].北京:中國社會科學出版社,2004.

[19] 王小磊,楊育,曾強,等.客戶協同創新的復雜性及主體刺激—反應模型[J].科學學研究,2009,27 ( 11) : 1729-1735.

[20] Holland J H.Complex Adaptive Systems[Z]. Daedalus,1992,121(1):17-30.

Study on the Knowledge Innovation of Industrial Technology Innovation Alliance Based on Stimulus-response Model

Long Yue

(Strategical Planning College,Chongqing Technology and Business University,Chongqing 400067,China)

Abstract: The knowledge innovation of industrial technology innovation alliance is a new type of innovative activity involving enterprises, universities and scientific research institutes. In order to improve the quality and quantity of knowledge innovation,this paper analyzes the framework,process and characteristics of knowledge innovation in industrial technology innovation alliance, and points out that the knowledge innovation of industrial technology innovation alliance has complex system characteristics. Considering the influencing factors of innovation subjects,objects,channels,situations and other factors,a stimulus-response model of knowledge innovation in industrial technology innovation alliance is constructed based on the stimulus-response model in complex adaptive system theory. The knowledge innovation organization method of "centralized use of scattered resources" and "collaborative innovation of centralized resources" is designed. All of these will provide a theoretical reference for improving the quality and quantity of knowledge innovation.

Key words: industrial technology innovation alliance;knowledge innovation; system;stimulus-response model