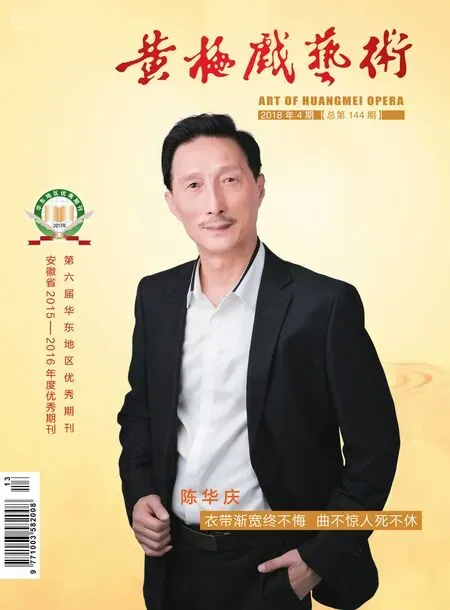

衣帶漸寬終不悔 曲不驚人死不休——記黃梅戲作曲家陳華慶

○ 吳功敏

隨著黃梅戲《知府黃干》《殘鳳還巢》《紅樓探春》《江淮兒女》《六尺巷》《浮生六記》《寂寞漢卿》《大清名相》《鄧稼先》《玉天仙》《青絲戀》等原創劇目不斷驚艷亮相,劇目音樂唱腔創作者 —— 黃梅戲作曲家陳華慶的名字,也越來越多地見諸于媒體,圈粉無數,日益為廣大觀眾熟知喜愛。

少年得志成就卓著名滿天下,固然令人贊許欽羨,大器晚成,更需要恒久毅力耐心。需鍥而不舍,耐得住寂寞,守得住清貧,咬定青山不放松,矢志不渝地朝著既定目標,拼搏進取砥礪前行,直至到達成功彼岸。這種韜光養晦,意志堅定,百折不撓,胸懷大志,在逆境中成長的人,更難能可貴,更令人敬羨仰慕。陳華慶從事黃梅戲音樂創作是“半路出家”(陳華慶語),他從藝幾十年,無論是作為琵琶演奏員,抑或是音樂唱腔創作者,雖然說不上大紅大紫,亦都是小有成就。隨著歲月的流逝,閱歷的增長,歷練的疊加,事業的精進,尤其是近年來,十幾部音樂作品的相繼問世,好評如潮,頻頻獲獎,社會反響強烈。陳華慶厚積薄發,后來者居上,一發不可收,將事業推上了一個新的高度。陳華慶因音樂創作成績突出而被專家、同行、觀眾認可,從這個意義上說,他是大器晚成的黃梅戲作曲家。

陳華慶與黃梅戲的不解之緣,應該始于60年前的一天。那一天,一個身材修長,瘦弱文靜靦腆的男孩,怯生生地走進安慶藝校簡陋的考場,以清脆的童聲高歌一曲“藍藍的天上白云飄”,音準節奏聲線和諧飽滿悅耳。作為考官的藝校老校長,欣喜地上下打量著這個過于纖細瘦弱的男孩,十分疼愛憐惜地說:“這孩子身體太單薄,先在音樂科養養身子”(五、六十年代考藝校孩子的家庭,大多非“紅五類”出身,受政治條件影響,這些孩子在升學、工作上受到諸多限制,加之多子女生活困難,能否吃飽飯都成問題,父母只得將幼小的孩子送進藝校,進藝校不僅能夠吃飽肚子,還能學得一技之長養活自己,三年畢業后,微薄的工資,能夠幫助家庭解決燃眉之急)。老校長言下之意是男孩合適當演員,可惜單薄的小身板,難以承受艱苦繁重的基本功訓練,棄之不忍,留下來吃飽飯養好身體,再考慮其他。慧眼識人且心地善良的老校長這一善舉,不經意間為黃梅戲藝術,播下了一顆優質音樂良種,或許將來能成長為黃梅戲音樂創作棟梁之才。自此,命運之神引領著陳華慶,走上了一條艱苦坎坷而又浪漫神奇的音樂創作之路。艱辛地跋涉攀登,有成功的歡笑,也有挫折的眼淚,痛并快樂著。

安慶藝校音樂科,專事培養民樂演奏人才,陳華慶專工琵琶演奏。聰明好學的陳華慶,藝校學習三年,不僅熟練地掌握了精湛的琵琶演奏技藝,還系統地學習了樂理知識,了解熟知了黃梅戲傳統音樂唱腔。畢業后在人才濟濟,享有盛譽的的黃梅戲劇團青年隊工作。濃郁的藝術氛圍,勤奮刻苦的學習風氣,出類拔萃的舞臺演出,嚴謹規范的職業操守,都為日后成長為黃梅戲作曲家的陳華慶,滋養了道德情操,拓寬了藝術視野,擁有了廣博深厚的知識儲備,奠定了堅實的音樂創作專業基礎。

《鄧稼先》

陳華慶(中)與馬恒斐(左)、 余果(右)探討黃梅戲音樂

陳華慶指導《玉天仙》演奏員練樂

陳華慶很小進藝校,文化程度不高,但他聰明勤奮,善于學習,喜歡讀書,涉獵的范圍很廣。個性低調不張揚,沉默內向氣質儒雅,做事果斷雷厲風行,有獨立思辨能力,不盲從跟風,寵辱不驚,胸有成竹我行我素,在圈內有較好的人脈。他彈得一手好琵琶,在事業上就此止步,休養生息,也能過上豐衣足食的日子。可他偏偏要自找苦吃,音樂創作半路出家從頭學起,幾乎完全靠自學,困難程度可想而知。陳華慶不愿平庸度日,他熱愛黃梅戲,黃梅戲已成為他生命中不可或缺的至愛,他愿意為之奉獻自己的一生。多年的默默耕耘,終于迎來累累碩果。

自八十年代初為黃梅戲電影《杜鵑女》擔任音樂唱腔設計,至今已有四十余載。先后為《十五的月亮》、《巾幗縣令》、《血冤》、《殘風還巢》、《知府黃干》、《六尺巷》、《紅樓探春》、《江淮兒女》、《靠善升官》、《浮生六記》、《寂寞漢卿》、《大清名相》、《鄧稼先》、《十八里相送》、《青絲戀》、《瓜洲渡》、《紅娘》等近百本大小戲譜曲。“忽聽嬌兒來監牢”、“孟姜女哭長城”、“木蘭哭墳”、“夢訴”、“斬娥”、“打神告廟”等唱段為廣大觀眾喜愛和傳唱。

資深的音樂同行評價陳華慶:思維活躍,行動敏捷,充滿藝術浪漫氣息。他創作的音樂常常有一種跳躍式的發展,另辟蹊徑,有著與眾不同的變異,大有語不驚人死不休的精神,這對于黃梅戲音樂發展,黃梅戲音樂創作多樣性是難得的。

陳華慶譜寫的音樂唱腔,樸實抒情流暢華美,情感濃郁,個性鮮明,朗朗上口,唱腔契合人物與特定情感。善于在黃梅戲傳統唱腔的演繹中,借鑒雜糅多種音樂元素,為塑造人物形象服務。例如:《玉天仙》一劇,運用了大量傳統唱腔中的“花腔小調”:【龍船調】、【游春】、【道情】等。由青陽腔移植而來的一唱眾和的幫腔手法,在該劇中也占有很大的比重:“世態欺貧賤”、“愁眉鎖,寒意濃”等唱段。有選擇地擷取傳統唱腔中,最能夠準確表情達意的旋律,在腔體的連接和板式的變化上加以改造和創新:“你真是”、“臉上笑口張”等唱段。這種不失傳統韻味的改造與創新,規避了單調與重復,使唱腔節奏有了跌宕起伏的變化。

《六尺巷》劇目風格詼諧幽默輕松活潑,黃梅戲具有質樸明快輕松活潑的劇種特點,二者結合相得益彰。而根據“六尺巷”題材創作的《大清名相》,則比《六尺巷》更有深度、厚度。好在黃梅戲具有海納百川的包容性。根據劇情及人物角色的需要,陳華慶在《大清名相》一劇中,采用了在回歸傳統中嘗試創新的創作理念:運用傳統黃梅戲板腔體結構及其他戲曲劇種音樂元素,來表現張廷玉勸慰皇帝時的苦口婆心、語重心長。“江山美景萬年長”唱段,完全沿用了黃梅戲傳統旋律,恰到好處地刻畫了劇中人物復雜的情感。此外,還有多處唱段,同樣采用了這種傳統加創新的模式,用這種既不丟棄傳統,又在傳統中巧妙地融進其他音樂元素的表現手法,得到了很好的劇場反饋。

說起《大清名相》,陳華慶可說是煞費苦心絞盡腦汁。他說:“傳統的黃梅戲,多以質樸明快輕松的曲調演唱,《大清名相》是一部厚重的歷史劇,因此在曲調的考量上,既要繼承黃梅戲的傳統,又要出新。創作時,覺得自己就是戲中人,戲中人就是我自己”。

陳華慶深知黃梅戲大戲音樂唱腔的創作,需要靈感和智慧,作曲者同樣不能忽視對戲曲創新的研究。《大清名相》是在《六尺巷》的基礎上,做了全新的詮釋,劇情和立意,有了更大的開掘和提升。陳華慶在設計音樂唱腔時,做了“回歸傳統中的創新”。大幕拉開,一曲厚重的主題唱段,立即將觀眾帶入了那承載著禮讓、和諧文化的桐城六尺巷故事中,全劇充盈著濃郁的傳統韻味又令人耳目一新的音樂唱腔。資深戲迷金蓮萍在散場時激動地說:“《大清名相》一劇,不再是家長里短,不再是男歡女愛,雖然是以男性視角為主,在音樂唱腔的追求上卻是一種回歸,創新而不厭舊。音樂設計大氣高古味真意濃,不僅如此,我聽著,應該還吸納了諸多腔系的音樂元素,是黃梅戲最傳統、最原汁原味的唱腔,令觀眾倍感親切,余味無窮”。

以中國兩彈一星的代表人物鄧稼先為原型的大型原創劇目《鄧稼先》,歷時兩年,經過專家多次論證和反復修改,終于在2017年與觀眾見面。鄧稼先及兩彈一星的元勛們,為了民族的復興,祖國的強大,披肝瀝膽砥礪前行,在民族與國家的大義面前,無私忘我,勇于奉獻,陳華慶被深深打動。他說在整個音樂創作過程中,他與搭檔董潤淮,就是一個學習提高,思想凈化的過程。在構思全劇音樂時,首先選用了“歌唱祖國”的主題,表現當時時代的大背景:用“六度”大跳音程的模進,來展現元勛們不畏艱險,奮力拼搏的豪邁氣概。鄧稼先是有血有肉的人不是神,運用級進下行的旋律,表現鄧稼先及其家人豐富的情感世界。幾個鮮明的音樂元素交織互融,貫穿全劇,取得了推動劇情發展和人物升華的預期效果

《鄧稼先》初次亮相,便產生強烈的反響,尤其對音樂唱腔贊賞有加。同行、戲迷、觀眾致信、致電給陳華慶,與曲作者分享觀劇的愉悅心情。一位年輕的“梅花獎”得主欣喜地說:“昨晚觀看”《鄧稼先》,數度動容,陳老師的曲子既傳統又大氣,二位演員娓娓道來輕聲吟唱,以靜制動更具感染力。我覺得演員有帶入感就是成功,加上此次充分感覺到作曲家緊緊保護演員聲音的特質,二位演員聲腔既游刃有余,又在可控制的范圍內。我很認同此劇雅致的導演風格,……向陳老師致敬!

一位大學生激動地說:“優美的唱腔,動人的旋律,一直縈繞在腦海……名家薈萃,親力打造,黃梅戲大戲《鄧稼先》,一場視覺和聽覺的盛宴,太多的感謝給最可愛、最可敬的曲作者——陳叔叔!您讓我們有幸走進劇院欣賞您的作品,親切地與我們合影,美好難忘的一天!”

國家一級導演楊小青,演出結束后,在微信朋友圈里誠摯地寫道:“作曲陳華慶棒棒的!……是你的音樂給了我力量和信心,由衷感謝你!”諸如此類的夸獎與肯定充斥耳際。陳華慶既感到喜悅又感到自己還有很多不足,能得到許許多多的同行和觀眾的鼓勵贊賞,實在愧不敢當。只有不斷努力,創作出更多的優秀音樂作品,來回報社會。

《知府黃干》的音樂唱腔,是陳華慶最為滿意的作品。劇中纖夫號子、舞蹈音樂的加入,合唱、伴唱、齊唱、獨唱等多種音樂技法融合,顯得音樂厚重,充滿了時代感。業內人士認為《知府黃干》音樂唱腔,是陳華慶在傳統的基礎上,大膽創新的一個成功典范。黃梅戲音樂泰斗時白林老先生夸贊此劇“音樂做得非常好”。然而,也正是這部作品,成為陳華慶最大的遺憾——因為歷史原因,這出戲剛演出沒多久,就被封殺。對于一個音樂創作人員來說,感到很痛心。

陳華慶在潛心音樂創作的同時,還積極參與黃梅戲傳承工作及搜集整理傳統唱腔的采風活動。

陳華慶投身到歷時兩年,搜集整理幾百首散落在田野鄉村的黃梅戲傳統唱段,此次采風成績斐然。陳華慶在黃梅戲大講堂,做了關于黃梅戲音樂伴奏形式演變的講座,與會者經久不息熱烈掌聲,印證了陳華慶講座的精彩成功。

陳華慶擔任了“中國(安慶)黃梅戲藝術節”一至六屆的音樂創作;第三屆音樂總負責;第六屆音樂顧問。擔任了黃梅戲音樂情景劇《紅色之旅》音樂總監;黃梅戲百首唱腔CD光盤“尋找湮逝的黃梅”音樂總監;2013“十一”黃金周展演啟動儀式“黃梅戲唱段演唱會”音樂總監。

陳華慶奉獻給社會是優秀的音樂作品,社會回報他的是各種榮譽和獎項:

《六尺巷》

《玉天仙》

陳華慶是安徽省音樂家協會會員;作曲家協會會員;安慶市音協常務理事;中國黃梅戲傳承委委員;黃梅戲市級代表性傳承人。

為黃梅戲電視連續劇《巾幗縣令》,黃梅戲電影《杜鵑女》作曲(與王世慶合作)。

《六尺巷》獲中宣部“五個一工程”入選作品獎;第八屆安徽省藝術節作曲一等獎;《殘風還巢》獲安徽省“五個一工程”獎;《大清名相》獲安徽省“五個一工程”獎榜首;《瓜州渡》獲安徽省折子戲調演作曲一等獎;《玉天仙》獲第三屆韓國戲劇節最佳國際劇目獎。

面對這些榮譽,在不同的場合,陳華慶都曾先后由衷地表示:感謝各個院團領導對他的信任并為他提供音樂創作平臺;感謝黃梅戲著名作曲家時白林先生長期以來對他的指導。感謝與他合作的主創班子、演職員;感謝邀請他參加“尋找湮逝的黃梅”百段唱腔制作的吳敬東、余登云,使自己有了一次重新學習體味黃梅戲傳統唱腔真諦和神韻的機會;感謝黃梅戲表演藝術家黃新德老師,在創排《大清名相》、《玉天仙》等劇目時,從演員演唱角度,對唱腔設計提出了很多新的理念。總之,陳華慶始終懷著一顆感恩的心,感謝所有支持幫助過他的人。

國學大師王國維將人生學習研究經歷,歸納為三個境界:“昨夜西風凋碧樹,獨上高樓,望盡天涯路”。“衣帶漸寬終不悔,為伊消得人憔悴”。 “眾里尋他千百度,驀然回首,那人卻在燈火闌珊處”。王國維用這三句話,比喻經過長期的努力奮斗,終于獲得成功的喜悅心情。這不就是陳華慶無怨無悔,苦苦求索藝術歷程的真實寫照嗎? 陳華慶雖已屆古稀之年,但烈士暮年,壯心不已。他仍然不知疲倦地孜孜以求新的音樂作品,大有曲不驚人死不休的精神追求,祝愿他永遠保持旺盛的創作態勢,不斷有高質量的音樂唱腔問世。