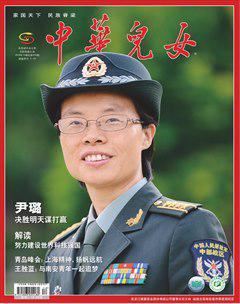

崔鴻嘉 鴻鵠翱翔 藝馨德嘉

趙曉萍 宋漢曉

以行者的姿態,踐行夢想的力量、音樂的力量、行走的力量,在西方古典樂世界為華人贏取尊重和欣賞,他是世界上至今為止唯一一位在西方國家級職業交響樂團擔任終身首席大管演奏家的華人,他就是崔鴻嘉。

崔鴻嘉,1976年出生于北京,瑞士伯爾尼音樂學院指揮碩士、德國慕尼黑音樂學院演奏博士,曾與馬祖爾、艾申巴赫、祖彬梅塔、小澤征爾等國際指揮大師合作演出,擔任慕尼黑交響樂團終身首席大管。

2017年,崔鴻嘉簽約德國黑森州卡塞爾市路易斯?施波爾室內樂團首席指揮的音樂家。他指揮合作的樂團有美國芝加哥室內樂團、紐約大都會管弦樂隊,捷克布拉格交響樂團,越南胡志明市愛樂樂團,瑞士國防軍首都師軍樂團、瑞士伯爾尼室內樂團,慕尼黑青年愛樂樂團,委內瑞拉青年交響樂團,秘魯國家歌劇院和斯洛文尼亞國家歌劇院等。

專業考試每次都是全校第一

崔鴻嘉生于北京一個音樂世家,自幼聰明,學習成績一直非常優秀。“從小耳聞目染,可以說是在音樂聲中長大的。但也有負面作用,哥哥因為練琴挨的打、受的苦,我看在眼里,記在心里。父母大概也是心疼我,不想讓我走這條路吧,因此,我并沒有從小練音樂,也沒有學過任何樂器。”

初中二年級下半學期,因為看到表弟考上中央音樂學院附中,且表弟描述了一個在普通中學根本想都不敢想的自由自在、輕松灑脫的學習環境。“我當時就下決心,一定要上中央音樂學院附中。說是這么說,當找到音樂學院的老師咨詢時,老師也說,能學什么?學什么都晚了!鋼琴、弦樂肯定是不行了,長笛有1000個人,黑管有10000個人。”憑著自己的洞察力,崔鴻嘉最終選擇了大管。

大管又稱巴松管,來自意大利文fagotto,原意為“一捆柴”——非常形象。大管是雙簧片的低音管樂器,身高約134厘米,內膛總長254厘米,管身木制。吹嘴哨子裝在一個“S”形金屬管上,并可隨演奏者要求調節。演奏時,用掛帶掛在演奏者的頸項或肩頭。巴松管的音色暗沉而莊嚴,宛如男中音的音色。

“之所以選擇大管,是因為大管這個樂器非常貴,動輒幾十萬元,學的人少,競爭不是很激烈。”但老師一再強調,再少也有競爭,要想考上中央音樂學院附中,每天至少要練10個小時。“這句話,我永遠也忘不了。”從老師說完這句后,到后來考上附中的一年多的時間里,崔鴻嘉每天的練習時間從來沒有少于10個小時。

春節對于一個孩子來說,充滿了太多的誘惑。以前過年,從大年三十到初五,崔鴻嘉每天都和小伙伴們一起放鞭炮,但這年即便是初一,他也沒有間斷練習。

“幾乎達到了玩命練習的狀態。對于我來說,當時只有一個念頭——走出普通中學,因此必須破釜沉舟。我放棄普通中學本身就是一個考驗,如果不好好練習不僅附中考不上,普通中學也回不來了。”1992年,普通中學初三結束時,崔鴻嘉如愿以償考上了中央音樂學院附中三年級的公費插班生。

那時候,中央音樂學院整個學院從附小,到研究生,七八百人,全是來自全國的少年精英。雖然考進來了,但崔鴻嘉還是有不小的壓力。

“當時有種偏見,大學招進來的學生,如果沒有在附小附中上過,那就是根不正、苗不紅,在本校學生眼中,仿佛是已經被淘汰過多少輪的。”作為插班生考進來的公費生,自然也享受過這種“境遇”。

“普通中學來的,還不是上海音樂學院附中來的。簡直是不屑一顧!與其說這是種偏見,更不如說這是種學術上的自信。事實如此,客觀來看,從外校招進來的,專業上確實存在一定的差距。”但爭強好勝的他,就是有股不服輸的勁兒。

“真正考上附中之后,才發現完全不像表弟所說那樣舒服。根本就沒有時間,除了練習還是練習。”新來的人總是想證明自己。

“每年只有兩次證明自己的機會,那就是考試。”從那時起,有記錄可查,每次專業考試,崔鴻嘉一直是全校第一。中學是最棒的,但考上大學后多少有些尷尬。

“沒有教我大管的老師了,老師在我附中畢業那年去世了。”于是,崔鴻嘉便和自己認識的所有老師去學習。弦樂的、指揮的,其它管樂的,崔鴻嘉就是這樣采眾家之長,學眾師之專,這也為他今后無論從事演奏還是指揮,都奠定了堅實的基礎。

1999年,崔鴻嘉參加法國土倫國際比賽,進入決賽前6名,雖然沒有名次,但也實屬不易,對他來說是莫大的榮幸,因此他自己也非常驕傲。此后,崔鴻嘉考取德國DAAD兩年的全額獎學金赴德留學。

留學第一課從叼哨片開始

大三到慕尼黑音樂學院,上第一節課時,崔鴻嘉自己興高采烈很起勁兒地吹。老師走到他的跟前和他說把樂器支在墻角,拿著哨片和老師到鏡子前。

“老師重新給我演示了一下,來,從叼哨片開始重新學起。我當時自認為我是中國最棒的,但德國老師居然讓我從叼哨片開始學。就好比你很嫻熟地用雙手打字,突然讓你用腳去打字,告訴你以前學的是錯的,其實應該用腳,從頭學起。那種感覺,失落、憋屈交織而來,哭啊!給遠在加拿大的女朋友打電話一個勁兒哭。”接下來的兩個學期,崔鴻嘉一直在叼哨片,沒有吹過任何音階,一年下來只能吹每個音的長音,一直長,50秒。第三學期的時候,老師又開始矯正他的手勢。老師會用數字化教學法比較,原本用0.1秒的時間抬高手指,卻要用1秒去抬,哪個更快?

“德國人很嚴謹,你是挺優秀,但對不起,不規范就是要給砍掉,重新種。老師告誡我,只要按照他的方法學,肯定能變成參天大樹。我也沒有別的選擇,要么跟老師學,要么走人。”崔鴻嘉一咬牙堅持下來了。直到第四個學期,他才開始吹曲子。

“這個時候,才覺得兩個學期的長音和一個學期的技術的改變是多么徹底和有效。這種改變是革命性的,當你掌握了技法技巧之后,加上原有的扎實基本功,再吹的時候就是駕熟就輕。”第四個學期,崔鴻嘉便考上了慕尼黑交響樂團的首席大管。

“現在回想起來,感覺很輕松,但給我的印象太深刻了。”崔鴻嘉清楚地記得,那是2002年10月1日,他早上7點就已經到了考場。總共35人,第一輪便刷掉了30人。第二輪5人,第三輪3人,第四輪2人,最后就剩下了崔鴻嘉和另外一名德國人。時間已經到了中午的一點半鐘。

“早上幾乎沒吃東西,我已經感覺到肚子開始餓了。這時候音樂總監從屋里出來了,拉著那名德國人的手說,說他吹得很棒。當時我一看這情形,心想肯定沒戲了。便低頭轉身準備走。”這個時候,音樂總監對著崔鴻嘉說,“崔先生,恭喜你考上了”。

“那個滋味還是很欣喜的,但大起大落的心情也非常折磨人。的確也不容易。要想通過這個考試,首先必須全團投票三分之二的人通過贊成,因此非常公平。但‘文無第一,武無第二。像音樂、美術很難去比較,在音樂藝術上,每個人都有自己的標準,我可能達到了他們的標準,或者說我是符合他們需要的那種類型的人才。”進團之后,崔鴻嘉和同事們開玩笑說:“我長得這么丑,我得比那個德國人吹得好多少,你們才選了我呀?”

崔鴻嘉心里明白,作為一名中國人,能在高手如林的競爭中脫穎而出,能在西方頂級的樂團中有一席之地,沒有過硬的本領肯定是會被淘汰的。

“就是因為你出類拔萃,比他們吹得更好,他們才不會去違背道義不去投你一票。”但他們從心底對東方人的歧視并沒有消失。

“擔任慕尼黑交響樂團首席大管后,祖彬梅塔曾到樂團指揮過一次,他告訴我說,他們巴伐利亞歌劇院需要一名首席大管。我說我可以去考,他說,歡迎我!”可崔鴻嘉去報名時,卻被退了回來,原因很簡單,沒有被邀請。

“我當即給他們的首席打電話,我說我是慕尼黑交響樂團的首席大管,我去考他們歌劇院為什么沒邀請我?”對方的回答是,他們需要一個有經驗的、歌劇院的首席。

“我承認,歌劇院與我們演奏的曲庫完全不一樣,但我就是不服氣,你們能吹我也能吹。”崔鴻嘉通過報紙看到科隆歌劇院缺一名首席大管。我又是過五關斬六將,經過四輪淘汰,又考上了。

“對于我自己來說的確是一個奇跡。2004年1月,我拎著樂器去參加第一場演出,試用期間,不允許出錯,一旦出錯肯定不用。”結果6個月的試用期,崔鴻嘉3個月就轉正了。

“過了試用期,我做的第一件事便是去報巴伐利亞歌劇院首席大管,但他們還說沒有邀請我。這次我沒有直接打電話,而是讓我的老師打電話,對方直接對我老師說‘我不喜歡中國人!”

崔鴻嘉說,“我不是在那里開中餐館開了20年,我是在搞音樂搞了20年,而且比他們搞得更好,我沒為中國人丟臉”!說到這兒,崔鴻嘉的自豪感油然而生。

“我2006年和慕尼黑交響樂團也錄制了莫扎特的協奏曲,看到國內的優酷也能聽到。這支曲子獲得了2007年德國TOP10古典單曲,是我大管演奏生涯的最高榮譽。”

2016年,瑞士伯爾尼音樂學院指揮系研究生畢業后,崔鴻嘉通過嚴格的篩選和推薦,又擔任了路易斯?施波爾室內樂團首席指揮,在以嚴謹、精準為信條的德意志音樂界獲得這樣的殊榮,背后的辛苦和艱難是常人所不能想象的。

至今,崔鴻嘉為女兒恢復中國國籍的事,一直被津津樂道。他女兒在德國出生后自動取得德國國籍,可是作為父親的崔鴻嘉卻執意花錢上法庭恢復她中國國籍。“人格是國格的基礎。民族氣節,是一個民族在政治上和道德上堅定的志氣和節操。我們要提升自己素養,培養我們的民族氣節,要通過自己人格魅力和精益求精的工作精神來換取外國人對咱們中國人的尊重。”

崔鴻嘉就是這樣一位鐵骨錚錚的中國音樂家。

大師的一個擁抱令我信心百倍

“對我影響最大的是指揮家小澤征爾,見他第一面,他的一個擁抱就讓我信心倍增,可以說是對我最大的鼓勵。”還在上附中的時候,小澤征爾來校演出。演出結束后,小澤征爾讓老師把崔鴻嘉叫到他的休息室。

“我當時就一驚,叫我干什么?當我進到房間的時候,我愣住了。小澤穿著背心,用毛巾在擦汗。”見崔鴻嘉進來,小澤熱情地說,來來來,一手把他抱在懷里,拍著他的肩膀說,吹得非常好。

“1996年,我在中央音樂學院上大一的時候,祖彬梅塔指揮過我們一次。演奏的是新大陸進行曲,維也納愛樂樂團的吹首席,我吹二。”演奏完之后,祖彬梅塔說第二樂章低音有個降D,是整個曲子里面最難的音,但二大管做到了。并讓全體人員給崔鴻嘉鼓掌。

“1996年到2002年,他竟然還記著我,所以才有后來在慕尼黑交響樂團指揮的時候,再見到我又高又壯,讓他大吃一驚,且會告訴我他們團招首席大管的事兒。”

帕瓦羅蒂生前最后一次演出是在崔鴻嘉的樂團演的。他當時已經無法走動,只能坐在高爾夫球車上來回移動。當他看到崔鴻嘉時,親切地和他說:“音樂讓我活到現在,希望你能在音樂的路上走得更遠。”在崔鴻嘉看來,大師們的一個擁抱、一個贊許的眼神、一句鼓勵的話足以給自己十足的力量,讓他為音樂奮斗終生。

崔鴻嘉的足跡隨著音樂遍及歐洲、北美、南美和亞洲。在多年的德國職業交響樂團生涯中,他和馬祖爾、艾申巴赫、祖彬梅塔、小澤征爾、提波瓦爾蓋、楊松斯、尤卡-佩卡?薩拉斯特、伊瓦?費沙爾、里卡多?穆迪等指揮大師合作演出。

崔鴻嘉的指揮風格以激情見長,富有感染力,他能用自己對音樂的精確理解和摯情帶動整個樂團演奏員飽滿的情緒。欣賞過他指揮的人,無不被他豐富、優美、和諧的肢體語言所感染。指揮大師艾申巴赫對他評價說,你有一雙好耳朵、精準的理解能力,一定可以成為好的音樂家。就這樣,為了理想,崔鴻嘉不斷跟隨各位指揮大師、指揮家學習。

2007年,受音樂大師菲利普?昂特蒙之邀,崔鴻嘉開始作為特邀獨奏演奏家參加多米尼加共和國音樂節,獲得該國榮譽教授職位。2008年組建了El Sachido重奏團并擔任指揮。指揮了貝多芬第三、第七交響曲學生專場。2010年起,他作為巴西里約熱內盧音樂學院客座教授,負責里約國際音樂節交響樂團的排練、演出工作。2011年,崔鴻嘉指揮了德國廣播公司的學生專場音樂會。2011年,他作為橫跨歐洲12個國家的歐洲之橋音樂節特邀音樂家之一,指揮了五場音樂會,同時演繹了莫扎特協奏曲。2013年7月,崔鴻嘉在慕尼黑愛樂大廳成功指揮了兩場斯特拉文斯基的士兵的故事。《南德意志報》評論道:“來自中國的獨奏家崔鴻嘉所詮釋的莫扎特大管協奏曲充分展示了莫扎特風格下大管樂器的絢麗多姿,以及該作品的優美和迷人之處。”

2014年5月,崔鴻嘉作為首位被邀請的華人指揮家,執棒布拉格交響樂團,參加著名的布拉格之春系列音樂會,演出獲得巨大成功。他同時受到美國最老的室內樂團芝加哥室內樂團的邀請,指揮該團2015音樂季兩場音樂會。

2017年10月4日,正逢中德建交45周年、全球華人共賞團圓的中秋節,崔鴻嘉首次以德國卡塞爾室內樂團指揮家身份,在德國紐倫堡出演“中德中秋音樂會”。一場既保留古典樂精髓又融入中國元素的音樂會座無虛席,華人藝術家、西方各國音樂藝術家、音樂愛好者見證了這位年輕旅德音樂家的風采。10月26日,崔鴻嘉來到歐洲文化之都、斯洛文尼亞第二大城市馬里博爾,執棒指揮該劇院樂團第二場音樂會,他演奏德沃夏克的降B小調大提琴協奏曲和格拉組諾夫的第五交響曲。斯洛文尼亞國家廣播電臺對這場音樂會進行了現場直播,官方媒體對此次演出作出“來自中國的指揮家崔鴻嘉帶著樂隊一起飛翔”的美譽。

一心想著能為國家多出力

人生天地間,忽如遠行客,勿忘何處來,報國無須歸。母在家中盼,兒苦誰乃知?吾輩身在外,家人永存心。天宇輪回中,你我比肩豁,感念根生處,立志報家國。胸有鴻皓志,父母倍慰籍,里存多謙虛,談笑自若間。磅礴似旋舞,滴水穿石過,指末律若飛,唯此心滿彰。翩翩少年郎,揮手指遠方,一腔熱血情,樂曲震滿堂。

這是崔鴻嘉寫的一首詩。的確,他不是一個“高冷”的藝術家,生在中國長在中國,他一直記得養育自己的這片土地。音樂沒有國界,但是音樂家有祖國,他常感謝國家給予自己的教育:“我是公費生,當時一個月可以拿到很可觀的生活補助,國家為了培養我們,花了大量財力。知恩圖報,學成以后,就一直想著能為國家多做點什么,這也是支撐我的主要信念。”

2014年,一個偶然的機會,崔鴻嘉在參加華人樂團演出的時候,遇到了正在德國訪問的致公黨中央主席萬鋼。演出結束后,萬鋼在臺上同他足足交談了五分鐘。

“萬主席說,我的演出他從頭看到尾,很專業,很自信,非常有中國范兒!我受寵若驚,沒想到萬主席給我這么高的評價。”那年,崔鴻嘉同時擔任深圳大劇院愛樂樂團的音樂總監,來回在國內外穿梭。

“在外僑居那么多年,真的想有個組織。我便向萬主席提出了加入致公黨的請求,他很爽快地說:‘我支持你。”2015年7月,經致公黨深圳市委會批準,崔鴻嘉加入了中國致公黨。2018年4月,崔鴻嘉當選為致公黨中央文化委委員。

“加入致公黨以后,感覺就像進入了一個溫暖的大家庭。得到領導的關心、同志們的愛護,作為一名歸僑真真切切地感受到了祖國是我們堅強的后盾。有了組織以后,心中便有使不完的勁兒,想為組織多干點事,多出點力。作為參政黨成員,我們要致力于國家的繁榮昌盛,把自己的命運與國家緊密聯系起來,在自己平凡的崗位上為社會的穩定發展盡力。”

于是,崔鴻嘉便帶著自己所受的職業化音樂訓練和教育理念回到了祖國,回到祖國的學校里指揮小學、初中樂團演出,他最懂怎樣能把樂器學好,所以動用自己的資源請國外著名樂團音樂家錄制標準的德國演奏方法和演奏的系統訓練方法,致力于讓中國愛音樂的小朋友們能不分時間地點地跟隨全球頂級音樂大師們的學習音樂。

崔鴻嘉對自己的定位更傾向于“音樂傳播者”。他說:“我們的傳統音樂古代就是為達官貴族吃飯和享樂服務的,搞音樂以前是下九流,不被尊重。直到新中國成立,我們才算是文藝工作者。而恰恰相反,古典音樂源自西方宗教,是他們為上帝演奏的,后來發展到宮廷音樂,再之后,才在普通民眾普及。古典音樂,因為宮廷和教堂,讓人感到了高雅和莊嚴,所以,在西方受人尊敬。”因此,要想學習好西方的樂器,對于中國人來說,第一就是要了解他所學的樂器的歷史和發展過程。崔鴻嘉常說,演奏者不去讀書,或者讀書不多,最有可能的就是一個演奏音符的人。如果博覽全書,對音樂上下左右全方位了解,才是真正的大師。

崔鴻嘉將聞名的德國施波爾音樂教育體系帶來中國,在對音樂學習時音準、旋律的追求基礎上,創新提出了“讓孩子們喜歡音樂,讓孩子們快樂學習,讓孩子們積極創造、讓孩子們體驗團結”的音樂教育理念。這些教育理念,來自于他多年的樂團經驗,來自于年少時的音樂練習,沒有人能比崔鴻嘉本人更能體會到團隊協作的重要性和樂器練習的辛苦。他相信音樂可以跨越語言、種族和膚色,最直接地觸碰每個人的靈魂,讓學習音樂不再枯燥,讓音樂學習變得更有生命力,是他想承擔在的責任。

隨著崔鴻嘉指揮在國際舞臺上越來越多地綻放光彩,更多的人也在期待他在國內的表現。2013年5月,他指揮深圳大劇院愛樂樂團參加了深圳首屆國際鋼琴音樂節開幕式,獲得了在座觀眾及省市領導嘉賓的一致贊許。迄今為止崔鴻嘉已經率領深圳大劇院愛樂樂團上演了多場演出,無不受到觀眾的熱烈好評。他以深厚的專業知識和豐富的指揮經驗將樂團帶上了一個新的高度。

在國內外音樂界都有不俗造詣的崔鴻嘉,平日謙虛低調,給人十足的親和力,他希望能通過廣泛地在世界各地指揮、演奏,為在全世界傳播高雅藝術文化貢獻自己一份力量。