成都地區場鎮街道的空間形態與承載功能研究

——以成都市唐昌鎮為例

彭 濤, 楊靜霄

(四川省建筑設計研究院,四川成都 610041)

1 選取對象說明

本文選取了成都北部唐昌鎮中的街道為研究對象。唐昌鎮是成都市場鎮建設重點鎮和成都西部商貿重鎮,也是近年各路商家投資熱點,屬成都市第二經濟圈區域,是連接綿陽彭州至都江堰的重要交通要道。場鎮已經過現代化的更新及建設,鎮內保存有玉皇樓、文廟等古跡,至今保存完好的川西民居梁家大院,以及民國時期的公館、會館遺址。屬于新舊交織,現代與傳統并存的場鎮。

選擇唐昌鎮中的北正街、西北路以及青年巷——唐家巷為研究對象。這三條街道的類型、空間形態以及承載的功能與活動可以作為新場鎮建設中典型的街道空間案例,為塑造滿足公共交往活動開展的當代場鎮街道空間提供了良好的現實案例。

2 混合功能的主街道——北正街

2.1 空間形態

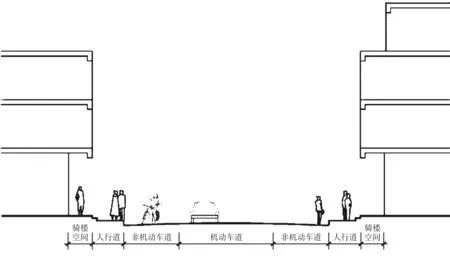

北正街是聯系唐昌鎮與外部的重要交通道路,位于場鎮北部,正南北走向。具有明顯的連續方向特征。街道為雙向雙車道,兩側分別設有有自行車與人行道,街道總寬度為15 m。兩側是4~5層的建筑物,形成了D/H比接近1:1的舒適空間比例。(圖1)北正街是場鎮的主街道,與許多橫向的生活街道相交,形成多個街段,因此具有良好的空間滲透性。

圖1 北正街街道斷面示意

2.2 街道承擔功能

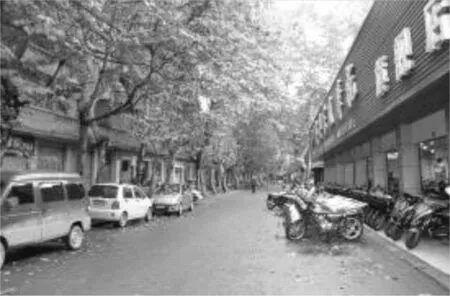

北正街承擔著混合的功能。首先其作為進入場鎮的主要道路,承擔著重要的交通作用,出入場鎮的各種車輛不斷地在北正街上通過。良好的交通便利性,使得場鎮居民選擇居住在街道兩側,因此街道同時承擔著居住職能。以上兩種職能為街道帶來了大量人流,確立了其在場鎮中的重要地位。帶來商業機遇,北正街全街段建筑采用底層商鋪的形式(圖2),大型商店也都選擇開設在此街道上。混合的商業模式吸引不同類型的購物者前來,為街道帶來了活力。

圖2 街道商業形態

2.3 街道活動情景

北正街的生活活動大都以必要性活動和自發性活動為主,社會性活動較少發生。居住和商業職能所占的重要比例,是大量必要性活動出現的根本原因,其必要性活動類型大多歸為購物活動。由此衍生出現的自發性活動基本為人們在相互聚集接觸時的交談對話。在用餐時段,居民及商家在北正街與生活巷道的交匯節點處的餐飲店解決用餐問題。飯后人們常結成群體,開展小范圍的自發性娛樂活動。由此可見街道承載的基本為符合當代精神的公共活動。

3 帶有傳統趕場性質的核心商業街——西北路

西北路是唐昌鎮的核心商業街道,是場鎮最初形成并進行商品交換的主街道。至今街道中的功能以及其上開展的活動依然保持有濃重的集市感。西北路被崇寧公園分為了兩個部分,由于前一段花園路距離過短,現已變為單純的景觀道路,沒有將其納入分析部分。繁忙熱鬧的趕場活動以及高大茂密的梧桐樹掩映,是唐昌鎮中最具地標性質的街道。

3.1 空間形態

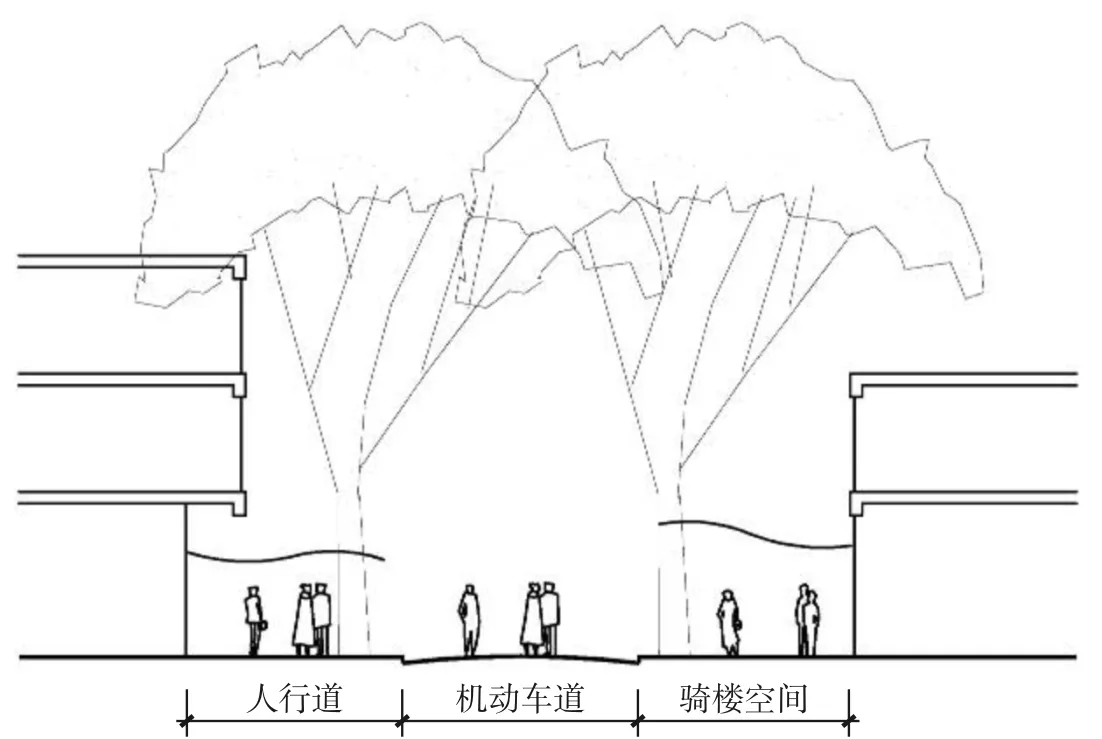

街道中車行道路寬10 m,兩側各有寬4 m的人行道,行車與步行道路被高大的法國梧桐樹分界,兩側建筑層高3~4層不等。從尺度上說,該街道的D/H值較大,本應形成不具備圍合感的空曠街道,但由于高大的行道樹,以及兩側由臨時攤位形成的灰空間,在視覺上縮短了街道寬度,帶給人空間聚合的感受(圖3、圖4)。由于高大的樹木一直在街道上延續,形成了良好的空間延伸感。

圖3 西北路街道斷面示意

圖4 行道樹形成的序列感

3.2 街道承擔功能

(1)街道的功能完全是以趕場為主的商業交易,商業職能分為自發聚集形成的臨時攤點與固定商鋪。

(2)街道由于繁忙的商業交易和大量擁擠的人流,使其基本喪失了交通功能,街道中除運輸的的車輛貨運車輛,一般車輛不會進入街道中。

(3)街道也承擔了一定的生活服務功能,如餐飲、小鋪,這些店鋪滿足商業活動者基本的需求。

3.3 街道活動情景

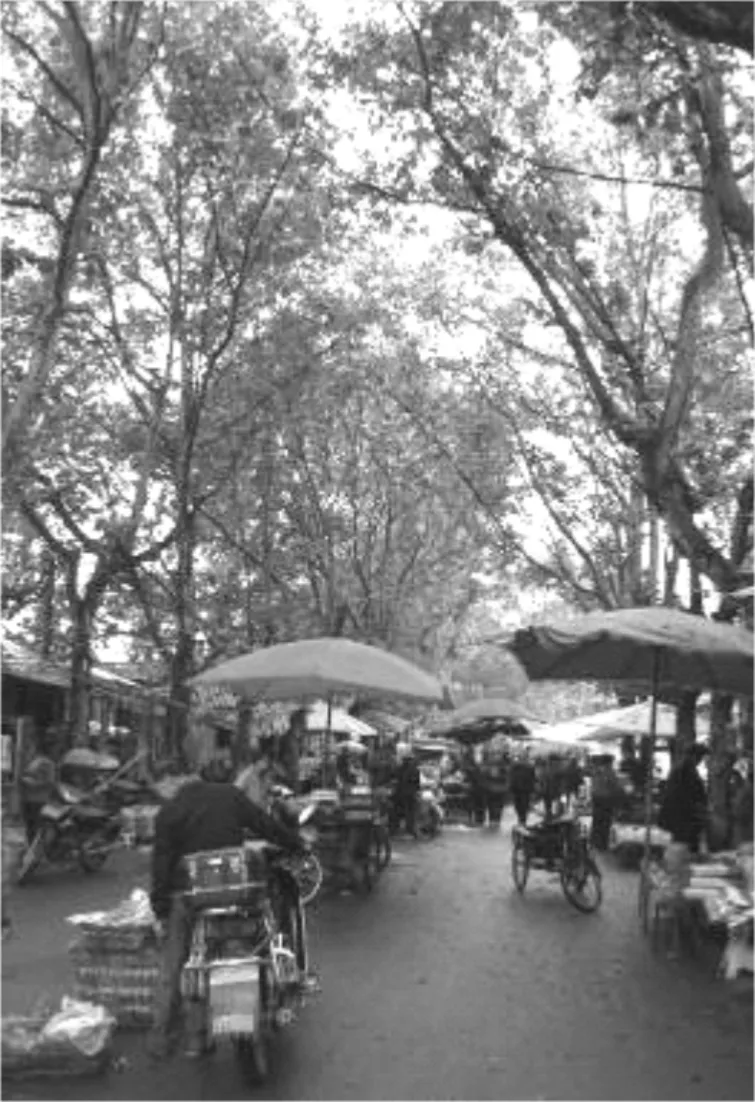

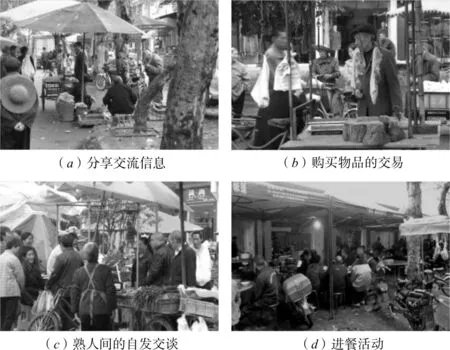

街道中進行的活動大多是為滿足獲取生產生活資料,而進行的商品交易必要性活動,這些必要性活動的出現,配合適宜的街道環境,產生出多種的自發性活動。街道中充滿了人們在買賣時的詢問與談價(圖5)。由于人們在露天商業活動中,常能遇見熟識的人,就會引發自發性的交談。通過街道詢問,發現有些居民已將每天來到西北路作為一種習慣性活動,其目的并非是為了購買某件物品,而是為了與人交談、聊天,從而獲得新的消息,度過閑暇時光,商業活動反而成為附屬活動。中午與傍晚時分,人們會聚集在街道兩側的店鋪中,進行用餐這種必要性活動,而飯后,人們常圍坐在一起聊天,逐漸演變成休閑活動。

圖5 街道的公共活動情

西北路的商業活動基本延續了傳統的聚集趕場的風俗習慣,由于固定商鋪規模的擴大,加之交通條件的改善,出售的大都是現代商品,商業范圍也覆蓋到很遠。是一種以傳統的方式,承載著現代的商業交易活動。人們既能夠在街道中延續過去商業活動中人與人間的直接溝通,也享受到社會進步帶來的豐富和先進的商品物產。

街道中的繁茂的梧桐樹,以及其下熱鬧的人與人間真切的交流,構成了一幅和諧、自然的當代場鎮生活畫面。

4 延續歷史文脈與傳統生活方式的居住巷道——唐家巷-青年巷

這兩條小巷是場鎮中典型的生活居住巷道,兩條街道的比例、尺度以及居住生活模式都十分相似,并都與北正街相交,因此將這兩條街道在一處分析。

4.1 空間尺度

街道寬度3.5 m,兩側是一層的高4.5 m的坡屋頂山墻面,形成D/H比小于1的幽靜、圍合感受。街道由于露出院墻的樹木,以及微微彎曲的街道,顯示出深遠的延伸感。巷道內可勉強通行小型車輛,但由于街道的狹窄以及行走的行人,車輛行駛起來小心翼翼,不對行人造成威脅。

4.2 空間形態及居住模式

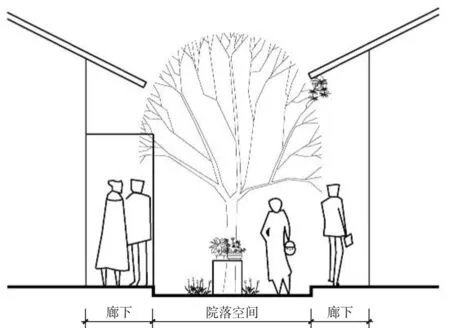

街道最具特點就是其巷道空間和居住形態。唐家巷、青年巷改變了院型的特征,將其在橫向方向壓縮,豎向方向拉伸,形成了類似街道的形態特征。在這里將其命名為“巷院”。一個巷院中居住著8~12戶不等的人家,共同使用巷院(圖6、圖7)。

圖6 “巷院”內斷面示意

圖7 “巷院”空間形態

4.3 “巷院”的形態及活動

“巷院”的居住模式,形成了良好的鄰里生活單元,住戶的日常生活活動都向院中擴展,形成外部空間的客廳形式,也是有外界進入住宅前的過渡空間。當有訪問者前來時,可以在“巷院”中接待客人。筆者在調研時,就在院中與住戶攀談,了解街道情況,居住者自身的私密性生活不會受到打擾。

“巷院”中也極具生活氣息,人們利用屋檐出挑形成的檐下空間,晾曬衣物和風干臘肉,住戶擺有小桌與椅子,隨時可供人在屋外休息小坐。住戶的廚房直接向小院開放,天氣好時,人們進餐活動在院中進行。晴日里,居民常坐在這里享受安靜、溫暖的陽光;細雨綿綿的雨天,也可靠在椅上,欣賞院中優美的雨景,回想過去的事情。可以說每一個“巷院”都是居民生活的一片自己天地,鄰里間的日常生活活動都在這條不過30 m的小巷中發生。

唐家巷與青年巷不僅在生活方式上具有傳統的形態,也保留許多歷史建筑,如“梁家大院”與民國時期的公館建筑,這些歷史建筑與空間都保留下過去的歷史印記,精美的木雕、磚雕以及公館大門,向行人訴說著街道過去的故事,也提醒人們在現代場鎮中對傳統保護的重要意義(圖8)。

圖8 青年巷中保留的民國公館建筑

這種“巷院”居住模式以及內部的鄰里公共活動,也深刻驗證了簡·雅各布斯提出的“街道眼”的監督和防衛作用,筆者剛進入“巷院”時,就會受到遠處鄰居的詢問,當說明調研情況后,又受到熱烈的歡迎,并給予很多幫助。這種對陌生人的防備,使這里很少發生偷竊等不良行為,“巷院”內的住戶共同保護著大家的安全。

5 結束語

由唐昌鎮交通主街道、核心商業街道以及生活居住街巷,三條街道的分析可以看出,不同街巷的尺度、界面及形態模式深刻影響著其上承載的活動及使用者群體。一個充滿活力、適宜生產生活的場鎮,其街道空間首先要有利于居民在其上開展多姿多彩的公共活動,這是建設以人為本的場鎮,提高人居環境的基礎。場鎮街道作為與居民日常生活聯系最為緊密的公共空間,其空間形態決定著場鎮不同公共活動開展。因此在成都未來場鎮街道建設中的可通過對場鎮街道內各空間元素的構建,創造出適宜居民開展公共活動的街道場所。