基于傳遞特性的某地鐵車輛異常振動分析

謝 丹, 劉 濤, 張向海

(1 長春汽車工業高等專科學校, 長春 130013;2 中車長春軌道客車股份有限公司, 長春 130012)

隨著我國經濟和城鎮化發展進程的不斷加快,具有快速、綠色、安全、舒適等特點的城市軌道交通建設越來越受到更多的關注。而地鐵車輛作為軌道交通的重要組成部分,其運行的安全性、穩定性也越來越重要。在實際運行的過程中,受線路和各種激勵的作用,將引起整車或車體局部振動,如果這種振動超過了某一限度,將嚴重影響乘客的舒適度,甚至引起結構疲勞等安全問題[1]。

針對某地鐵車輛地板局部及座椅發生異常振動為例,通過線路跟蹤測試,獲取結構異常振動的具體特性,基于傳遞分析方法對引起結構異常振動的激勵源進行研究,結合模態分析及車輪徑向跳動量的測試,分析地板局部及座椅結構異常振動特性產生的根源,為車輛在運行過程中出現異常振動等問題的原因查找及改進方案提供研究思路和方法。

1 理論基礎

運行中的地鐵車輛是一個多自由度振動系統,假設該系統是線性時不變的,且有N個不同的傳遞路徑,即有N個輸入激勵,車內的振動就是通過這些路徑傳遞而至。在車內某個位置上的總體振動為(Pt),可以由各個傳遞路徑的振動(Pi)的子貢獻量總和來確定,即

(1)

由于系統的傳遞函數為振動響應與作用在指定傳遞路徑上的激勵的比值。因此,車內某個位置上的總體振動就是由指定路徑上的振動激勵(Fi)和計算結構振動傳遞函數(P/F)i后確定的。于是方程(1)轉化為方程(2):

(2)

假設車內有M個接受體振動{Pi}時, 所有的傳遞函數可以被集合成一個結構的頻率響應函數矩陣[H]MN。則有方程

{Pi}=[H]MN{Fi}

(3)

式中

{Fi}={F1F2…FN}T

由上述方程可知,建立一個傳遞路徑分析模型需要兩個基本要素:工作載荷{Fi}和傳遞函數[H]。其中傳遞函數是系統本身的一種屬性,表示為系統在受到單位激勵后沿著某一個傳遞路徑在某接受體處產生振動的大小[2]。

2 振動現象描述

針對出現異常振動的車輛進行線路跟蹤測試,并對可能會引起振動的空調系統、車下設備和車下走行部位等激勵源分別布置加速度傳感器,以確定地板和座椅在線路條件下的振動特性,測點位置如圖1所示。

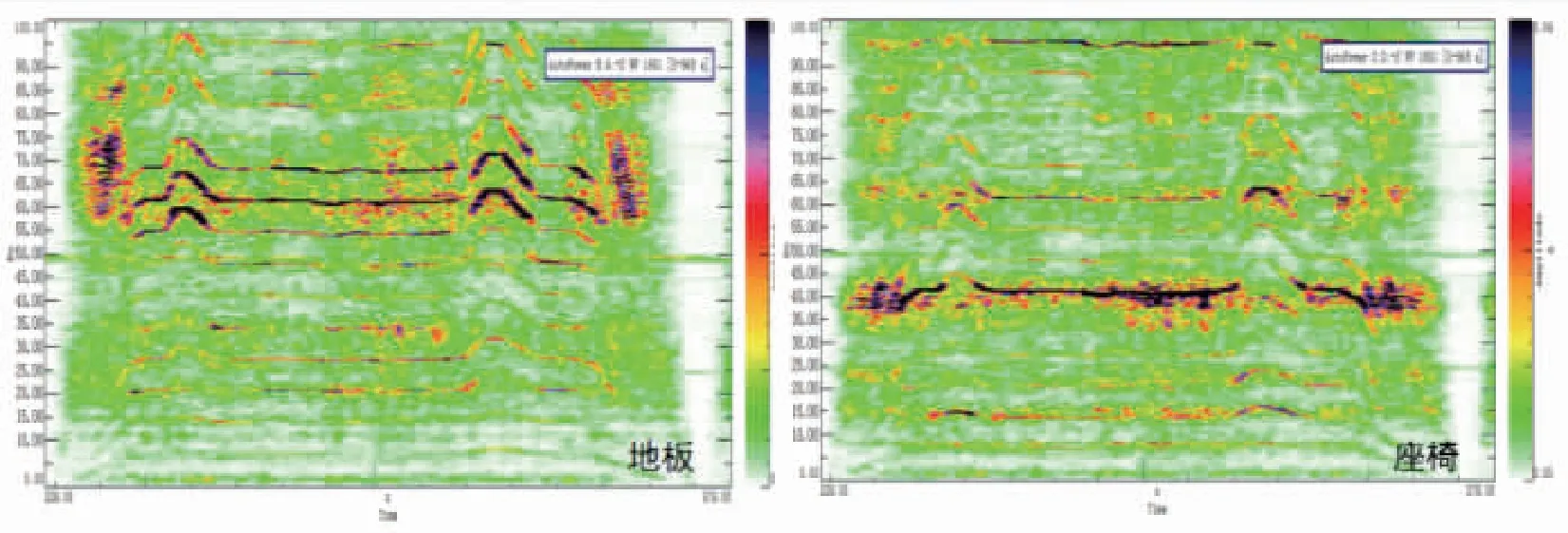

車輛在ATO模式下,牽引加速至65 km/h速度等級,然后惰行一段時間至制動停車過程,如圖2所示。從圖中可以看出,在時域內地板與座椅在垂向的加速度振動響應較為嚴重,且地板在部分時間段內的振動更為劇烈。地板與座椅在垂向的振動加速度功率譜(短時傅里葉時頻譜),即地板與座椅振動頻率隨時間的變化過程,如圖3所示。從圖3中可以看出,座椅垂向振動能量主要集中在40 Hz附近,地板在垂向振動能量主要集中在60~70 Hz附近,且出現明顯的倍頻振動特性,該頻率段也是人體對振動感知較為敏感的頻率范圍。

圖1 線路測試中車輛測點布置圖

圖2 線路測試中地板與座椅測點 在時域的加速度響應圖

3 車輛振動特性分析

對于車體地板局部和座椅出現的異常振動問題,分析思路主要有以下3個方面:(1)削減激勵源的振動,引起車輛異常振動的激勵源主要有輪軌激勵、車上的旋轉機械等,首先就是要準確找出激勵源并對其進行削減;(2)隔離振動傳遞,從傳遞路徑上找出結構振動傳遞貢獻較大的路徑,對其進行消除或隔離;(3)對輸出環節進行控制。判斷出現異常振動的結構是否發生共振,可以通過增加地板或座椅局部剛度提高其固有頻率的方法,避開激擾頻率范圍[3]。

圖3 線路測試中地板與座椅測點振動加速度功率譜

3.1 振源分析

對于能夠引起車體地板和座椅異常振動的激勵源,可能為空調系統、車下設備和車下走行部位。以帶有司機室的Tc車為例,這里的車下設備為輔助逆變器和空壓機。

3.1.1空調系統

空調開啟和關閉時,空調自身和座椅在垂向的振動加速度功率譜,如圖4所示。

結果表明,無論空調開啟或關閉,座椅的振動依然存在且主頻約為42 Hz,同時,空調自身的工作頻率約為48 Hz。

3.1.2車下設備

空壓機和輔助逆變器開啟時,所對應的車體上方地板在垂向的振動加速度功率譜,如圖5所示。

圖4 空調與座椅振動加速度功率譜

圖5 車下設備與車體地板振動加速度功率譜

結果表明,空壓機和輔助逆變器分別存在約為8 Hz和70 Hz的振動主頻,相對應車體地板上測點在此頻段振動不明顯。

3.1.3車下走行部位

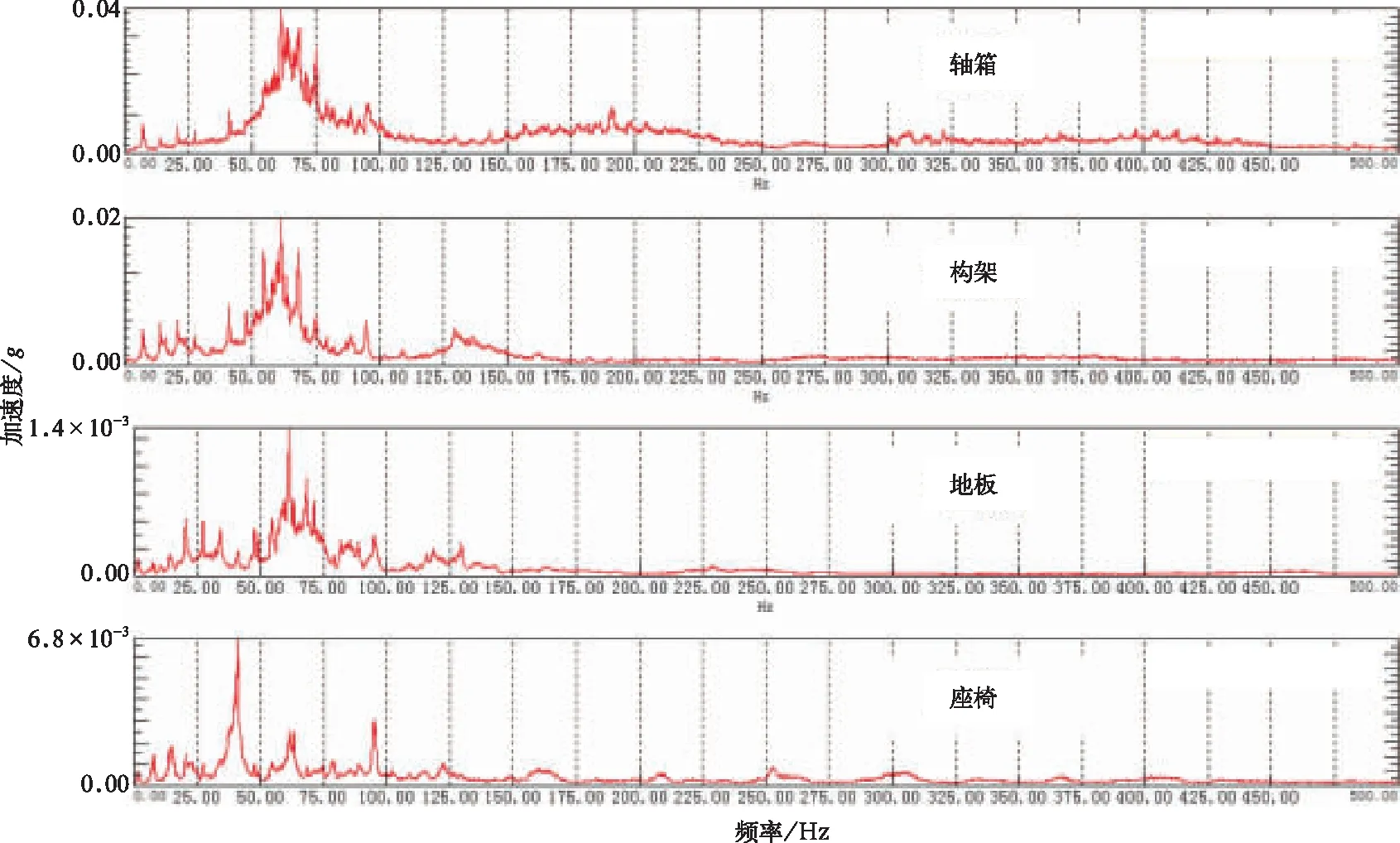

軸箱、構架、車體地板及座椅在垂向的振動加速度功率譜和頻譜,如圖6、圖7所示。該地鐵車在65 km/h線路運行時,提取穩態運行30 s的振動加速度信號,并對該信號進行時域統計分析,計算加速度有效值(RMS),得到表1所示的時域統計特征。

結果表明,軸箱、構架存在明顯的車輪轉頻倍頻成分,此頻率與車速有關。地板的振動主頻與構架、軸箱一致,約為62 Hz,座椅的振動主頻約為42 Hz,同時也存在62 Hz的振動主頻,但幅值相對較小。從軸箱到構架、構架到車體,振動加速度的有效值逐漸減小,說明車輛軸箱和空簧系統對垂向振動具有一定的減振效果。

因此,初步判定車下走行部位振動激勵為車體地板局部振動的激勵源,座椅的振動與地板振動有關,但不是主要因素,還需要通過模態分析進行判定。

3.2 模態分析

從車輛線路測試分析知,地板和座椅的振動能量主

圖6 軸箱-構架-車體地板及座椅振動加速度功率譜

圖7 軸箱-構架-車體地板及座椅振動頻譜

測點位置RMS/g軸箱1.33構架0.44地板0.12座椅0.13

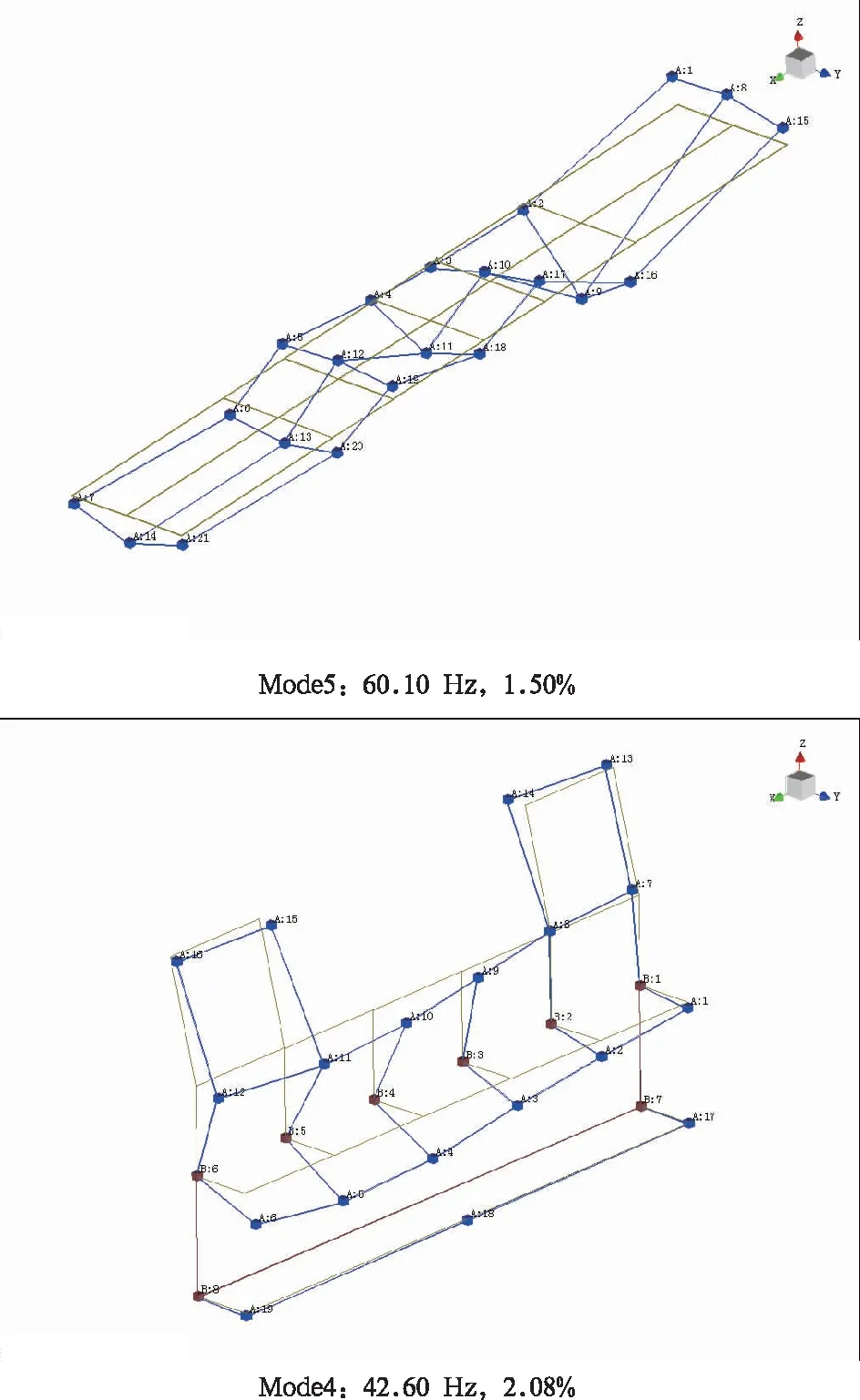

要集中在60~70 Hz和40 Hz附近的頻段范圍,振動主頻約為62 Hz和42 Hz。為此,主要對此頻段進行車體地板結構和座椅結構的模態測試與分析。在此頻段中,車體地板和座椅的模態測試結果,如圖8所示。

從圖8中可以看出,車體地板和座椅分別存在60.10 Hz和42.60 Hz的固有模態,與線路測試出現的振動主頻較為接近,而結構的振動形式往往是多個振動模態耦合而成,當實際振動的振動主頻接近某階固有頻率時,此時的實際振動形式即為此階模態的振動,即車體地板局部和座椅結構發生了自振。

圖8 車體地板及座椅模態測試

3.3 車輪徑向跳動量分析

車輪非圓化是各種鐵道車輛普遍存在的一種車輪損傷形式[4],車輪徑向跳動量測試是獲得車輪不圓順狀態的一種快捷的方式。該地鐵車輛運營里程為50萬km,當車體出現異常振動現象時距離上次旋修運營里程為12萬km。對上述地鐵車輛的Tc車車輪的徑向跳動量進行測試,結果如表2所示。

從表2實測的車輪徑跳結果可以看出,車輪均存在0.3 mm以上徑向跳動量,其中1軸左輪最為嚴重,徑跳量超過1 mm。車輪主要以偏心為主,絕大部分車輪部分圓周存在多邊形特征。

4 振動控制

綜上所述,車體地板局部及座椅結構的異常振動主要是由線路激擾引起的自振所導致,并且車輪不圓也是造成車體振動加劇的重要因素。因此,通過本次車輛振動分析以及考慮到地鐵車輛客觀存在的運行環境,總結出可以通過優化車輛自身結構、加強運營檢修和規范監督管理等方面,達到控制結構異常振動的目的。

表2 車輪徑向跳動測量結果

4.1 優化車輛結構

具體措施為:(1)更改車體地板下方的彈性支撐剛度或在其之間增加阻尼墊;(2)加強座椅支撐結構,在座椅前部加裝支撐腿及提高座椅骨架結構剛度;(3)對車輪踏面有多邊形磨耗嚴重的車輪進行旋修。

4.2 規范檢修作業

車輛的檢修作業是消除不安全因素,保障行車安全,降低運營成本的重要手段。車輛異常振動后的旋修作業雖然是事后的補救措施,但也不能長期依賴,還需要加強檢修規程、檢修工藝、檢修人員技術業務素質等方面的規范化管理,盡可能的把隱患消除在庫內,這些防范措施對于地鐵車輛日常運營的效能和安全也至關重要。

5 結 論

基于傳遞分析方法并結合模態分析及車輪徑向跳動量的測試,對車體地板局部及座椅結構異常振動的問題進行了分析,得出以下結論:

(1) 通過線路測試確定地板局部及座椅結構振動主頻為62 Hz和42 Hz;

(2) 車輛運行過程中地板局部及座椅結構的異常振動是由其自振所致;

(3) 轉向架軸箱、構架、車體振動均存在車輪轉頻倍頻的成分,此頻率與車速有關,結合車輪徑向跳動量測試結果,主要由車輪偏心及部分圓周多邊形導致;

(4) 運用模態分析的理論方法可以為車輛振動問題的解決提供研究思路和方法,并為結構動態設計提供參考;

(5) 加強檢修規程、檢修工藝、檢修人員技術業務素質等方面的規范化管理,盡可能的把隱患消除在庫內,為地鐵車輛日常運營的效能和安全提供重要保障。