青少年大五人格對網絡成癮的影響:家庭功能的中介作用*

侯 娟,樊 寧,秦 歡,方曉義

(1.安徽大學哲學系,合肥 230039;2.北京師范大學發展心理研究院,北京 100875)

1 問題提出

網絡成癮,是由個人反復過度使用網絡引起的一種精神行為障礙,其特點是對網絡再次使用產生強烈的渴望,停止或減少網絡使用出現戒斷反應,并伴隨精神和身體癥狀(陶然,2008)。網絡成癮包括網絡交易成癮、網絡關系成癮、網絡色情成癮、網絡信息成癮、網絡游戲成癮等幾種亞類型(Young,2000)。我國據中國互聯網信息中心(CNNIC)(2017)指出,截止2017年6月,10~19歲年齡段的網民占我國網民整體的19.4%。截至2015年12月,中國青少年互聯網用戶規模達2.87億,占全國青少年人口的85.3%(CNNIC,2016)。網絡成癮已成為世界范圍內青少年所共同面臨的公共衛生問題,成癮率為10%(卞宏毅,劉纓,李寧,劉天威,2016)。一些東南亞的國家,如新加坡、韓國、中國等有著更高的成癮率(Kuss,Griffiths,& Binder,2013)。網絡成癮會給青少年生理、心理、社會功能帶來一系列的消極影響,生理上包括食欲減退、腰酸背痛、睡眠節律紊亂(陶然等,2008;佐斌,馬紅宇,2010;Griffiths & Meredith,2009);心理上體現在現實生活中的低自我效能感(Jeong & Kim,2010),孤獨、抑郁(Yao & Zhong,2014),焦慮(Du,Jiang,& Vance,2016);社會功能上體現在人際關系質量差(Milani,Osualdella,& Di Blasio,2009)。

許多因素與網絡成癮相關,人格特征便是其中之一(Tsai et al.,2009;Kayiet al.,2016;Servidio,2014;Randler,Horzum,& Vollmer,2014)。網絡成癮者在人格因子的消極成分上表現更多,而在人格因子的積極成分上表現更少(李靜嫻,唐文清,武慧多,楊健,2016)。目前對于人格與網絡成癮的關系的研究大部分是基于大五人格因素模型(Big Five factor model)(Servidio,2014),包括情緒性(神經質)、責任心、宜人性、外向性、開放性。

神經質,即情緒不穩定的人常體驗到消極情緒,具有焦慮,敵對,壓抑,沖動等特質。為了應對這些負性情緒,情緒不穩定的個體傾向于采取適應不良的策略,如延遲和否認(Carver & Connor-Smith,2010),而網絡則成為了個體逃避,緩解消極情緒的手段(Butt & Phillips,2008;Tsai et al.,2009;Durak & Senol-Durak,2014;Pearcy,Mcevoy,& Roberts,2017)。目前較為一致的結論認為神經質與網絡成癮呈正相關(Kayiet al.,2016)。責任心,意味著計劃、果斷、有組織、有紀律、謹慎、遵守原則和規則、克制等特質(Costa & McCrae,1992)。責任心與網絡成癮呈負相關(Samareinet al.,2013;Randler et al.,2014;Servidio,2014),并且與網絡成癮的效應值最大(Kayiet al.,2016)。有較高水平責任心的青少年表現出一個結構化的,有條理的行為,因此其沉迷于網絡成癮的危險就越低。然而,較低水平責任心的青少年表現出無條理、更沖動的行為,非結構化環境(如網絡)對他們有著更大的吸引力,即網絡比現實的社會關系更值得探討(Servidio,2014)。宜人性,意味著信任、合作、利他、移情、誠實等特質(McCrae & Costa,1987)。宜人性與網絡成癮呈負相關(Rahmani & Lavasani,2011;Samareinet al.,2013;Servidio,2014;Hwang et al.,2014)。低水平者更容易表現出敵意和攻擊行為,陷入沖突中,從而給他們帶來一些潛在的消極影響。因此,他們更傾向于在網絡表現出此種行為,將網絡作為一種手段來滿足他們的個人需求(Buckner,Castille,& Sheets,2012)。外向性,表現為個體社會交往的數量和強度,與社交性相關。一個人在外向性得分越高表明其精力充沛、親切、傾向于建立新的社會關系。在人格的外向性、開放性與網絡成癮的關系上,不同的研究顯示不同的結果。有研究者提出人格的外向性、開放性與網絡成癮不相關(Andreassen et al.,2013;Servidio,2014)。但也有研究認為人格的外向性、開放性與網絡成癮呈負相關(Servidio,2014;Durak & Senol Durak,2014),此外,有研究發現了二者的正相關(Rahmani & Lavasani,2011;Kuss et al.,2013)。

上述研究成果多基于成人樣本,而很少以青少年為研究對象。此外,可以看到,這些研究呈現復雜且矛盾的結果,對于大五人格與網絡成癮的關系仍然存在爭議,對這些特質如何影響網絡成癮的心理機制的探討更是缺乏(賀金波,祝平平,聶余峰,應思遠,2017)。在Davis(2001)提出的網絡成癮認知—行為模型中,社會疏離或社會支持的缺乏作為近端的因素在網絡成癮過程中起著重要作用。家庭作為青少年生存的首要環境,對青少年的網絡成癮有著重要影響(顏劍雄,程建偉,李路榮,2015)。家庭功能是最重要的預測網絡成癮的因素之一(Khosravi & Alizadeh,2012)。相對于成癮的青少年,沒有成癮的青少年的家庭功能更為完整,在家庭的角色、情感反應、溝通、情感介入和總的功能方面更健康(顏劍雄,程建偉,李路榮,2015;Jung & Shim,2012;Amato & Flower;2002)。而網絡成癮青少年表現出更差的、甚至失調的家庭功能(程紹珍,楊明,師瑩,2007;張惠敏,寧麗,陶然,劉彩誼,2012)。根據Olson(2000)提出的環狀模型,家庭溝通在促進家庭成員之間的親密關系和加強家庭的適應性改變有著重要作用,親子之間良好的溝通是網絡成癮的保護性因素(Kim,Jeong,& Zhong,2010)。而父母與孩子之間消極的溝通模式、較差的親密度能夠預測網絡成癮(Liu,Fang,Deng,& Zhang,2012;Liu,Fang,Zhou,Zhang,& Deng,2013)。親子依戀理論認為,良好的依戀關系包含著更多的溫暖、安全的親子互動,情感卷入程度越高,青少年能感知到越多的溫暖與安全(Pace et al.,2014)。而不安全的依戀關系會產生更多的行為問題,如網絡成癮(鄧林園,方曉義,伍明明,張錦濤,劉勤學,2013)。社會控制理論也認為,當青少年與父母親近時,他們覺得有義務以不越軌的行為方式來取悅父母(Wright & Cullen,2001)。

與此同時,生態系統理論(Bioecological Systems theory)(Bronfenbrenner & Ceci,1994)和“人-情境交互理論”(Magnusson & Stattin,1998)認為,個體的發展是個體與周圍環境不斷相互作用的結果,生態系統內的遠端因素會通過近端環境影響個體的發展。在這個過程中,人格因素(危險接受)作為遠端或外周因素,家庭、同伴、學校等作為近端因素,也是不斷發展和變化的。家庭系統中的每一個人,都會對家庭中的其他人產生影響(張志學,1990),家庭成員的互動形成的模式正是家庭功能的體現。依據McMaster家庭功能模式理論,問題解決、角色分工、溝通、情感反應、情感卷入、行為控制、總的功能之間相互影響,共同體現著家庭的功能。如問題解決需要溝通,溝通又涉及到家庭成員之間的情感表達和介入(肖慧,2015)。因此,個體形成的人格特征同樣會對家庭微系統產生影響。如研究者發現,內外向、神經質人格因子分別與情感反應、角色、總的功能、溝通、情感介入等多項家庭功能相關(張紅靜,2007)。神經質與宜人性能顯著預測成癮者的家庭功能狀況,更高水平的神經質與更差的家庭功能有關,而更高水平的宜人性與更好的家庭功能有關(Ahmadi,Alizadehgoradel,Rezadeh,& Jabraeili,2014)。夫妻的人格特質,神經質和外向性能顯著預測家庭功能的水平(Behbodi,Hashemian,Pashasharifi,& Navabinezhad,2009)。因此,可將青少年具有持久性和穩定性的人格特質看做遠端因素,家庭功能作為近端環境,來探討人格特質如何通過影響家庭功能的發揮,進而對網絡成癮產生影響。

基于此,當前研究擬探討青少年大五人格對網絡成癮的影響機制——家庭功能的中介作用,包括兩個研究目的;(1)考查青少年大五人格與網絡成癮的關系;(2)探討家庭功能在青少年人格與網絡成癮的關系中是否具有中介作用。提出以下兩個假設:(1)情緒性人格可以顯著正向預測網絡成癮,責任心顯著負向預測網絡成癮;宜人性顯著負向預測網絡成癮。介于以往的研究結果中外向性、開放性與網絡成癮的關系不一致,不對這些人格特質與網絡成癮的關系做假設(Zhou,Li,Xian,Wang,& Zhao,2017);(2)家庭功能在情緒性、責任心、宜人性對網絡成癮的影響具有中介作用。

2 方法

2.1 被試

研究采用隨機整群抽樣的方法,從合肥市抽取兩所中學(一所普通中學,一所重點中學),從安徽省廣德縣抽取一所普通中學,共抽取中學生1001人完成問卷調查。剔除28份無效問卷(規律作答及未答題率超過問卷第二部分的10%),得到有效問卷973份,問卷的有效率為97.20%。其中男生485人,女生471人,性別缺失17人。其平均年齡為15.52歲(SD=1.44);初一學生106人,初二學生135人,初三學生69人,高一學生238人,高二學生424人,年級缺失1人。

2.2 研究工具

研究共使用四個量表。

2.2.1基本人口學變量

這一部分主要包括學校、年級、班級、姓名、性別、年齡、家庭基本情況、網絡使用基本信息、網絡的重要性和對網絡的依賴性等基本信息,共14題。

2.2.2網絡成癮量表

采用Young 編制的(Young,1998)網絡成癮量表(Internet Addiction Test for Chinese,YIAT-C)中文版(吳賢華,2013)。共20 題。每個題目采用1(幾乎沒有)~5(總是)進行5 點評分。總分在 50分以下為正常的網絡使用者,總分在50分及以上為網絡成癮者。該問卷已被證明有較好的信度和效度(吳賢華,2013)。本研究該克倫巴赫α系數為0.87。

2.2.3人格五因素問卷

采用鄒泓在2008年的“教育部人文社會科學重點研究基地重大項目”《青少年社會適應的保護性因素與危險性因素的評估》中用到的人格五因素問卷,共69題,每個題目采用1(一點也不像)~5(非常像)進行5點評分。該問卷包含5個維度:情緒性(神經質)、謹慎性(責任心)、宜人性、外向性、開放性,分數越高,其對應的維度水平越高。該問卷有良好的信度和效度,本研究其各維度的克倫巴赫α系數分別為0.87、0.89、0.82、0.84、0.83,總問卷的α系數為0.93。

2.2.4家庭功能評定量表

采用劉培毅,何慕陶修訂的Epstein等根據McMaster家庭功能模式理論編制的測量家庭功能的量表(Family Assessment Device,FAD)(樊勵方,2006),共60個條目,4級評分(部分題目需反向計分),這樣對所有的條目來說,1分代表健康,4分代表不健康。每個分量表的各條目得分平均數即為該分量表的分值,分數越高,表示該條目測評結果越差,說明其相應的家庭功能就越差。該量表共7個分量表:(1)溝通:家庭成員的信息交流;(2)問題解決:家庭在維持有效的家庭功能時表現的解決問題的能力;(3)情感反應:家庭成員對刺激產生適宜的情感反應的能力;(4)情感介入:家庭成員對各自活動感興趣和重視的程度;(5)角色:家庭是否創立和完成一系列家庭功能的行為模式,包括任務分工和任務完成情況;(6)行為控制:家庭能夠在不同情況下采取不同的行為控制模式;(7)總的功能:從總體上評定家庭的功能。每個分量表各項目得分的平均分為該分量表的得分,分數越高表明其相應的家庭功能越差。一些研究為該量表信度和效度提供了支持(Miller,Epstein,Bishop,& Keitner,1985),本研究中該問卷的α系數為0.91。

2.3 研究程序

(1)研究以班級為單位,在征得班級負責人同意的基礎上,利用學生下午的自習時間進行集體施測。主試為心理學教師和有經驗的心理學本科生。

(2)使用SPSS19.0 與AMOS23.0進行數據處理。包括描述性統計、卡方檢驗、獨立樣本t檢驗,Pearson積差相關分析及AMOS中介模型檢驗。

3 研究結果

3.1 共同方法偏差檢驗

采用Harman 單因子檢驗(Harman’s One-factor Test)進行共同方法偏差檢驗(Aulakh & Gencturk,2000)。結果顯示,同時第一個因子解釋的變異量為37.87%,小于40%的臨界值。因此,研究不存在嚴重的共同方法偏差。

3.2 成癮與非成癮組在人格特征各維度上的差異分析

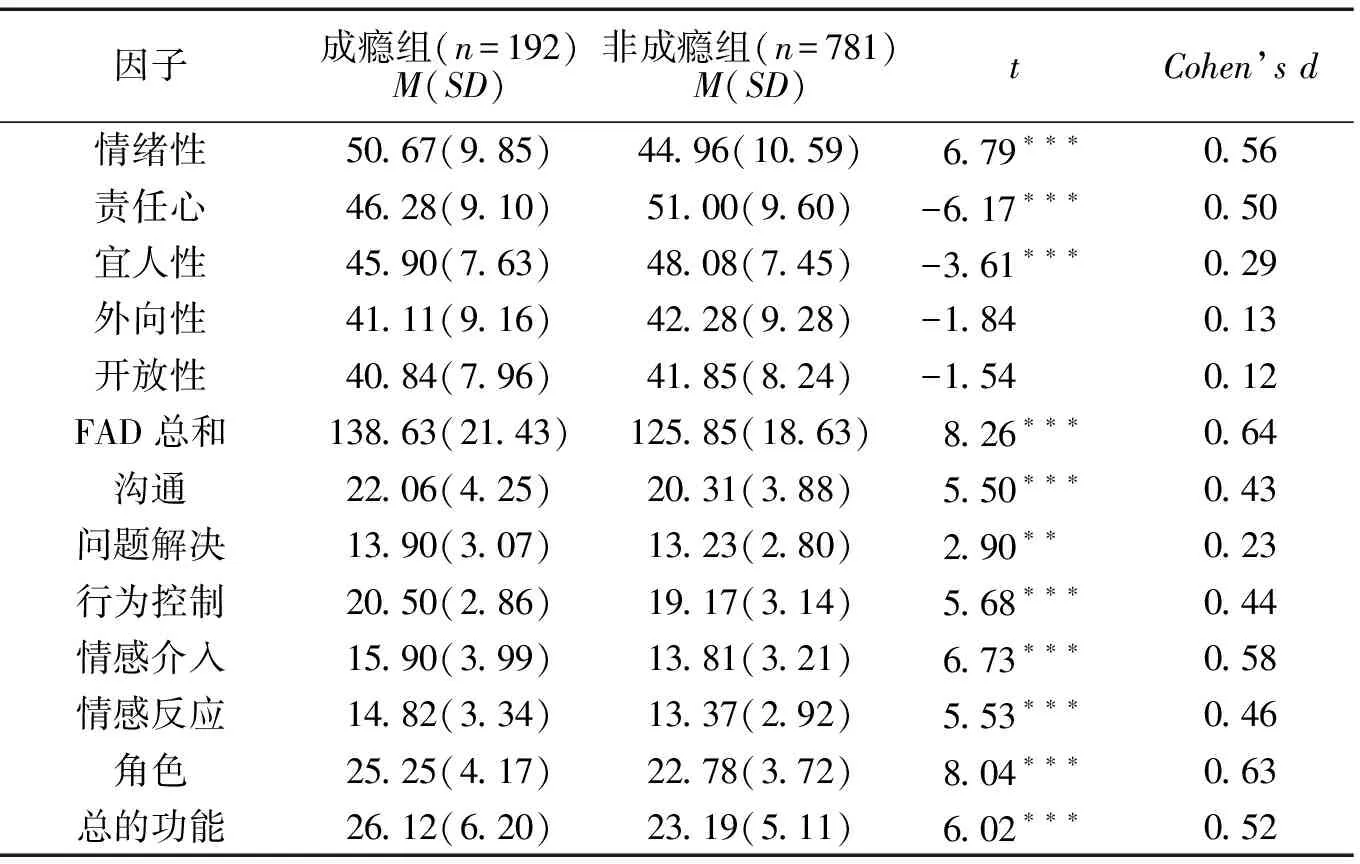

對成癮和非成癮學生在人格與家庭功能各個維度上進行獨立樣本t檢驗,結果見表1。

表1 兩組學生人格與家庭功能各維度得分比較

注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001。

從表1可知,成癮組與非成癮組在人格情緒性、責任心、宜人性(p<0.001)維度上存在的差異有統計學意義。具體來說,在責任心、宜人性上,非成癮組得分顯著高于成癮組;在情緒性上,成癮組得分顯著高于非成癮組。

從表1可知,成癮組與非成癮組的家庭功能差異有統計學意義(p<0.001),即相比于非成癮組,成癮組的青少年家庭功能更差。具體表現在家庭功能的各個維度上,包括溝通、情感介入、角色、總的功能、行為控制、情感反應、問題解決。在溝通、問題解決、行為控制、情感介入、情感反應、角色和總的功能維度上,成癮組得分均顯著高于非成癮組。

3.3 人格特質、家庭功能和網絡成癮的相關性分析

為了研究人格特質、家庭功能和網絡成癮之間的關系,采用Pearson積差相關對三者之間的相關性進行了分析,具體結果見表2。

表2 人格特質各維度、家庭功能和網絡成癮的相關性

注:*p<0.05,**p<0.01。

從表2可知,情緒性,責任心、宜人性(p<0.01)與網絡成癮之間的相關有統計學意義。其中,情緒性與網絡成癮呈正相關,有統計學意義,即神經質水平越高,越容易網絡成癮,是網絡成癮的危險性因素。責任性、宜人性與網絡成癮呈負相關,有統計學意義,即責任性、宜人性水平越高,越不容易網絡成癮,是網絡成癮的保護性因素。研究結果支持了假設(1)。外向性和開放性與網絡成癮相關不顯著(p>0.05)。

家庭功能與網絡成癮之間呈正相關,有統計學意義(p<0.01)。即家庭功能越差(家庭功能總分越高),越容易網絡成癮。

家庭功能與情緒性、責任心、宜人性、外向性、開放性之間的相關有統計學意義(p<0.01)。其中,情緒性與家庭功能呈正相關,有統計學意義,即神經質水平越高,家庭功能越差。相反的是,宜人性、責任心、外向性、開放性與家庭功能呈負相關,有統計學意義,即宜人性、責任心、外向性、開放性的水平越高,其家庭功能發揮得越好。

3.4 家庭功能對于人格與網絡成癮的關系的中介效應檢驗

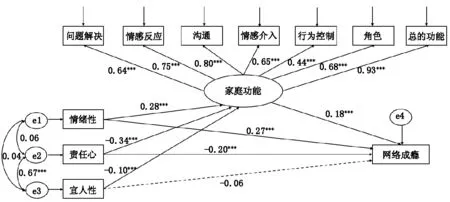

為了考察家庭功能在人格與網絡成癮的關系是否存在中介效應,使用結構方程模型對數據與假設模型的擬合程度進行了驗證。由結構方程模型可知,2/df=7.236,RMSEA=0.08,NFI=0.954、TLI=0.926、CFI=0.960。根據吳明隆(2017)和Hayashi(2015)等指出的結構方程模型判定標準,樣本的觀察值愈大,卡方值愈大,由于假設模型有相同的自由度,因而卡方自由度比值也會變得愈大,此時整體模型適配度的辨別不應只以卡方值或卡方自由度比值兩個指標作為判斷準則,其他的配適度指標也是重要的判別標準。本研究中,NFI,TLI和CFI指數均大于0.90,RMSEA小于0.1,表示該模型具有較好的擬合度(吳明隆,2017;Bentler,1992)。

圖1 人格特征-家庭功能-網絡成癮的中介作用驗證模型

從圖1可以看出,(1)情緒性到網絡成癮影響的路徑系數具有統計學意義(β=0.27,p0.001),情緒性水平越高,網絡成癮的可能性越大。情緒性對家庭功能的解釋也具有統計學意義(β=0.28,p0.001),情緒性水平越高,其家庭功能發揮的越差。(2)責任心到網絡成癮影響的路徑系數具有統計學意義(β=-0.20,p0.001),責任心水平越高,網絡成癮的可能性越小。責任心對家庭功能的解釋也具有統計學意義(β=-0.34,p0.001),責任心水平越高,其家庭功能發揮的越好。(3)宜人性到家庭功能的路徑系數具有統計學意義(β=-0.10,p0.05),宜人性水平越高,有利于家庭系統功能的發揮。宜人性到網絡成癮的路徑系數沒有達到顯著水平(β=-0.06,p>0.05)(4)家庭功能對網絡成癮的預測具有統計學意義(β=0.18,p0.001),家庭功能發揮的越差,青少年網絡成癮的可能就越高。

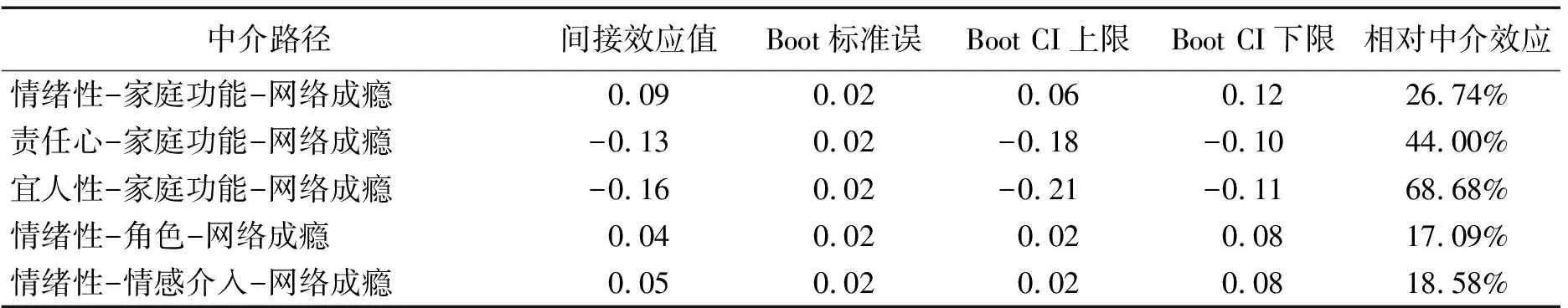

3.5 家庭功能對于人格與網絡成癮的關系的中介效應分析

根據陳瑞,鄭毓煌和劉文靜(2013)總結的使用Bootstrap進行中介效應檢驗的方法,樣本量選擇5000,在95%置信區間下,家庭功能在情緒性與網絡成癮以及責任心與網絡成癮間的關系中中介作用均顯著(其置信區間分別為[0.06,0.12]、[-0.18,-0.10]、[-0.21,-0.11]不包括0),效應值分別為0.09、-0.13、-0.16(見表3)。進一步分析發現:情緒性對網絡成癮、責任心對網絡成癮的直接效應顯著,分別為0.24,-0.17,表明家庭功能在情緒性和責任心對網絡成癮的預測中起到部分中介作用。宜人性對網絡成癮的直接效應不顯著,表明家庭功能在宜人性對網絡成癮的預測中起到完全中介作用。研究結果支持了假設2。

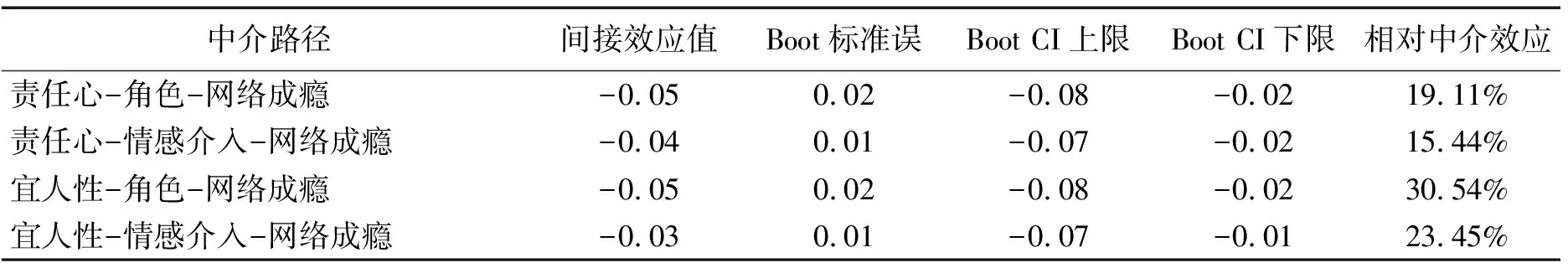

將家庭功能的7個維度看做7個中介變量,進一步用Bootstrap進行多個并列的中介變量檢驗,樣本量選擇5000,在95%置信區間下,角色、情感介入分別在情緒性、責任性、宜人性和網絡成癮之間發揮了顯著的中介作用,效應值分別為0.04、0.05、-0.05、-0.04、-0.05、-0.03,其他變量中介作用不顯著。情感介入、角色分別在情緒性、責任心、宜人性和網絡成癮之間的中介路徑比較沒有顯著差異。具體結果見表3。

表3 家庭功能在情緒性、責任心與家庭功能之間關系中的中介效應

續表3

中介路徑間接效應值Boot標準誤Boot CI上限Boot CI下限相對中介效應責任心-角色-網絡成癮-0.050.02-0.08-0.0219.11%責任心-情感介入-網絡成癮-0.040.01-0.07-0.0215.44%宜人性-角色-網絡成癮-0.050.02-0.08-0.0230.54%宜人性-情感介入-網絡成癮-0.030.01-0.07-0.0123.45%

4 討論

4.1 網絡成癮青少年在人格和家庭功能上的特點

研究結果發現,與非成癮者相比,網絡成癮青少年在人格因子的消極成分上表現更多,如情緒性。在人格因子的積極成分上表現更少,如責任心、宜人性、外向性、開放性,這與以往的研究結果一致(Kayiet al.,2016;李靜嫻等,2016)。高情緒性個體本身就有承受著更多的心理不適問題,如睡眠障礙、社交恐懼癥,因此網絡可能成為這類人群的自我治療的“藥物”。人格的積極成分如高責任心可以幫助個體進行自我監督,高宜人性、外向性可以幫助個體積極與他人建立良好的關系、掌握合理使用網絡的方法。因此他們更不可能將網絡作為滿足需求的手段(李靜嫻等,2016)。高開放性個體雖然追求新穎,但是更喜歡探索現實的環境(Servidio,2014)。而低責任心的青少年表現出無條理,更沖動的行為,喜歡非結構化環境(如網絡),更容易網絡成癮(Servidio,2014)。低宜人性以及內向的個體在社交方面出現困難,使得他們更容易借助網絡進行社交活動,更容易網絡成癮(Rice & Markey,2008)。

同時,研究結果表明,與非成癮者相比,網絡成癮青少年的家庭功能各維度均發揮的較差。家庭成員之間缺乏溝通、適宜的情感反應能力以及對家庭其他成員的關心程度,因而家庭成員之間的情感聯系弱,滿足不了青少年對于情感的需求,更容易在網絡中進行補償。此外,整個家庭在遇到突發事件時,缺乏解決問題的能力,這不僅無法引導青少年學習解決問題的有效方法,而且無法增強家庭之間的凝聚力(Han,Sun,Lee,& Renshaw,2012)。家庭角色的弱化使家庭成員之間分工不明確,家庭缺乏對各自行為的監控使家庭法形成一個有效的秩序,青少年對家庭的歸屬感不強,更容易表現出越軌行為(顏劍雄,程建偉,李路榮,2015)。

4.2 大五人格特征與網絡成癮的關系

研究表明,情緒性與網絡成癮呈顯著正相關,而責任心與網絡成癮呈顯著負相關,并且這兩種人格特征對網絡成癮具有顯著預測作用。具體表現在情緒性(神經質)水平越高,越容易網絡成癮,這與以往的研究結果一致(Kuss et al.,2013;Zamani,Abedini,& Kheradmand,2011)。情緒性水平高的個體會體驗更多的人際交往以及壓力問題,因此他們更容易沉迷于網絡,在網絡的虛擬世界中進行人際互動,體驗網絡給予的愉悅感和成就感,尋找平衡感。

責任心對網絡成癮有影響,二者之間存在顯著負相關,這與前人的研究一致(Servidio,2014;Kuss et al.,2013)。責任心水平高的個體更多是出于學業和教育的目的使用網絡(Zhou,Li,Li,Wang,& Zhao,2017),即他們更傾向于使用網絡進行信息獲取和交流,把網絡當作收集和整理信息的手段,而神經質的個體傾向于把互聯網作為娛樂的一種手段(楊洋,2006;魏蘭蘊,劉濛,李松,傅麗萍,2016)。此外,高責任心的青少年遵守規則,有自控能力,做事有規劃,了解過度使用網絡帶來的嚴重后果,因此更不容易網絡成癮。

同時,宜人性與網絡成癮呈顯著負相關,這與前人的研究一致(Servidio,2014;Hwang et al.,2014)。低宜人性的個體在建立現實的人際關系方面出現問題,他們可能不太愿意與其他同伴分享團隊合作經驗,因此花費更多的時間上網,將互聯網作為一種他們建立新的社會和人際關系的手段。相反,高宜人性的個體不喜歡競爭、不容易發生沖突、寬容以及不喜歡使用武力,因此他們更可能擁有高品質的人際關系互動,更不易網絡成癮(Servidio,2014;Andreassen et al.,2013;Kayiet al.,2016)。

此外,外向性、開放性與網絡成癮相關不顯著,支持了前人的研究結果(Andreassen et al.,2013;Buckner et al.,2012;Servidio,2014;Randler et al.,2014)。但也有研究者提出外向性、開放性與網絡成癮存在顯著相關(Rahmani & Lavasani,2011;Kuss et al.,2013;Rice & Markey,2008)。因此未來對于外向性、開放性與網絡成癮的關系需要進一步的研究。

4.3 家庭功能在人格特征與網絡成癮中的中介作用

在結構方程模型中,情緒性-家庭功能-網絡成癮的路徑表明,家庭功能在情緒性與網絡成癮中起到部分中介作用,進一步分析發現家庭功能中的角色、情感介入在情緒性和網絡成癮之間發揮了顯著的中介作用。情緒性的個體容易體驗負性情緒,產生焦慮和不安,因此他們更傾向于采取回避等適應不良的方式來緩解焦慮、不安等負性情緒,而不是通過溝通的方式解決情緒問題(Wei,Chen,Huang,& Bai,2012;Vanzoelen & Caltabiano,2016)。而父母對青少年的情緒問題采取聽之任之的態度,甚至出現父母和孩子的角色互換,導致家庭成員在解決問題時對各自的家庭角色定位不清晰,沒有形成一個良好的任務分工,進而導整個家庭在解決過度使用網絡問題時沒有足夠的應付能力,從而更容易網絡成癮。相反,角色的清晰化,可以使從家庭成員在面對過度網絡使用問題時,成員之間相互分工與合作,迅速獲得問題解決的應對方法(Liu et al.,2015),從而更不容易網絡成癮。此外,受消極情緒的影響,情緒性水平高的青少年在面對刺激時,對負性刺激給予更多注意(戴琴,馮正直,2008),對積極情緒較少重視(黃敏兒,郭得俊,2003),因此較少地向家庭成員表達親密、溫暖等,不利于提高家庭成員間的情感聯結程度。而父母的情感卷入是青少年網絡成癮的保護性因素(李宏利,2003)。同時,消極情緒縮窄了注意范圍,從而沒有更多的注意資源可以分配到其他對象上(王艷梅,2006),缺乏對家庭其他成員的活動的關注和重視,情感介入程度不高。家庭功能的失調使青少年將網絡使用作為緩解不良情緒、滿足心理需求的手段,從而造成網絡成癮。

責任心-家庭功能-網絡成癮的路徑表明,家庭功能在-責任心與網絡成癮中起到部分中介作用。進一步分析發現家庭功能中的角色、情感介入在責任心和網絡成癮之間發揮了顯著的中介作用。家庭角色的模糊,對家庭規則的不遵守會使青少年缺乏對家庭相應的認同感,從而沉迷于虛擬世界(樊勵方,2006;Yosliani,Habibi,& Soleymani,2012)。高責任心的個體有紀律、遵守規則、公平(Servidio,2014),清晰地掌握自己在家庭中的角色,能夠在家庭中承擔起自己的職責,并且能夠與其他家庭成員合作對各自的行為進行監控,減少了家庭規則的破壞,使得家庭有秩序地運轉下去。家庭角色的清晰化增加了成員對家庭的歸屬感,以及對家庭成員和家庭規則的認可,從而較少表現出破壞家庭規則的行為,如過度使用網絡癮。此外,由于勝任、成就帶來的積極情緒會讓個體感覺處在一個安全的環境中,提高了他們的靈活性和創造性。這在一定程度上不僅獲得了情感上的撫慰,而且提高了對其他家庭成員的活動的重視程度,從而提高了情感介入程度,加強了家庭成員之間的情感聯系和親密度(王艷梅,2006)。

宜人性-家庭功能-網絡成癮的路徑表明,家庭功能在宜人性與網絡成癮中起到完全中介作用,進一步分析發現家庭功能中的角色、情感介入在責任心和網絡成癮之間發揮了顯著的中介作用。高宜人性者具有的利他、寬容、移情等特質在一定程度上使家庭角色更加清晰化,提高問題解決的合作能力,增強家庭成員的情感介入程度。具體來說,高宜人性的青少年面對問題時,傾向于采取主動的、建設性的應付方式,而不是通過消極的方法來,如逃避等方式來解決問題(Jensen-Campbell,Gleason,Adams,& Malcolm,2003;楊洋,雷靂,2007)。同時,高宜人性個體寬容,不喜歡暴力和沖突(Kayiet al.,2016),因此高宜人性的青少年,更樂于與父母合作共同解決問題。這在一定程度上,不僅能使家庭成員明確各自的任務分工,提高家庭解決問題的能力,提高家庭適應性。而且在問題解決過程中的積極因素,如積極的溝通,增強的家庭凝聚力和親密度降低了青少年出現越軌行為的可能性,如網絡成癮(Kim et al.,2010;Han et al.,2012)。相反,低宜人性的青少年表現出敵意和攻擊行為,不愿意與同伴合作,因此這類個體往往會出現社交困難,人際關系質量差。根據社交需求補償理論(賀金波等,2017),當家庭無法為出現人際困難的青少年提供支持及解決問題的方法時,青少年更可能選擇匿名的,豐富的網絡社交進行需求補償(Servidio,2014)。此外,高宜人性的青少年具有移情、支持、謙和等特質,對其他家庭成員多表現出積極的情緒,關心和信任,這有利于營造良好的家庭氛圍,增強家庭成員之間的情感卷入和親密度,讓青少年感受到更多的溫暖,從而減少青少年將網絡作為滿足需求的手段。

隨著互聯網的普及,網絡成癮現象日益嚴重,中學生尚處在青春期,其人格具有可塑性,因此深刻地探討人格特征與網絡成癮的關系。對于進一步的干預治療具有重要作用。已有研究者將以家庭為導向的治療,包括家庭治療,多家庭團體治療(multi-family group therapy,MFGT)等形式應用到網絡成癮干預中,并取得了有效的結果(Han et al.,2012;Yu & Park,2016;Liu et al.,2015)。更有研究發現家庭干預比團體治療在只包含青少年的團體治療在緩解網絡成癮上更有效(Zhong et al.,2011)。介于家庭功能在情緒性和責任心對網絡成癮的影響起到的中介作用,在未來的研究中可以嘗試將家庭治療融入到以人格特征為基礎的針對網絡成癮的治療中。

5 結論

(1)人格特征可以顯著預測網絡成癮。其中,情緒性人格可以顯著正向預測網絡成癮,責任心、宜人性顯著負向預測網絡成癮。(2)家庭功能在情緒性、責任心對網絡成癮的影響具有部分中介作用、在宜人性對網絡成癮的影響具有完全中介作用。在治療中,可針對網絡成癮者的家庭功能進行積極干預,從而減輕其成癮癥狀。